2007/12/13

1 自然情報収集システムをご導入いただいているY県より、新たに2種類の外来動 物の「自然情報収集システム」での運用開始に関して、具体的な資料が届く。

早速、環境を整備して返事をする。

それだけで、システムの更新等も遠隔地でもメールのやり取だけで事が進んで出来上がってしまいそうです。

どう考えても、大学とのパートナーとしての開発方式は新たなビジネスモデルとして成立させたい。

とても”グーグル-ポイ”開発内容であり、サポートなので、マンパワーに依存しないことが良くも悪くも驚きです。

楽しみながらいろんな事にチャレンジできれば幸いだなと、強く感じるこのごろです。

さらにもうひとつ、全国規模でのNPOの業務支援の構想も浮かんできています。

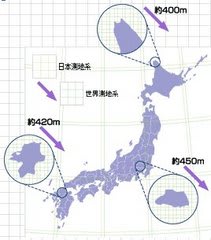

2 特定県むきのプロダクトと同時に、全国規模でWEBGISを機能させられる環境を

運用できるように開発中です。

1 自然情報収集システムをご導入いただいているY県より、新たに2種類の外来動 物の「自然情報収集システム」での運用開始に関して、具体的な資料が届く。

早速、環境を整備して返事をする。

それだけで、システムの更新等も遠隔地でもメールのやり取だけで事が進んで出来上がってしまいそうです。

どう考えても、大学とのパートナーとしての開発方式は新たなビジネスモデルとして成立させたい。

とても”グーグル-ポイ”開発内容であり、サポートなので、マンパワーに依存しないことが良くも悪くも驚きです。

楽しみながらいろんな事にチャレンジできれば幸いだなと、強く感じるこのごろです。

さらにもうひとつ、全国規模でのNPOの業務支援の構想も浮かんできています。

2 特定県むきのプロダクトと同時に、全国規模でWEBGISを機能させられる環境を

運用できるように開発中です。