「コウノトリと生きる豊岡市」もごとく、県単位、市町村単位での出展ブースもとても多く、しかしその温度差は想像以上。多くがありきたりのパネルで済ませている中で、ますますというか「豊岡市」のコーナは秀でていた。顔見知りの皆様を含め、いくつかの名産品をテーマごとにきれいに並べて、豊岡市+コウノトリ+地域の名産品による相乗効果を狙っていて、それは会場でも抜群の効果を醸し出していると思いました。「コウノトリはゆるキャラだ」と誰かが呟いていた。

毎年恒例の「エコプロダクト2014」が12月11,12,13日に東京・ビッグサイトで開催された。相変わらずすごい人の波で、特に学校単位での小学生の参加者が群を抜いて多い感じで、どこでもその対応に追われている感じがしていました。それもスタンプラリーのごとくで、まともな展示会とは思えない状態の部分も。

同時に今年のNPO・NGOコーナではお米の販売に特化した出展が、特に棚田関連では目立ちました。

総じて環境、特に生物多様性に関わる出展者の意見としては、生物多様性という言葉のわかりにくさ、そして理解が進まないことへのいら立ちを聞かされた。逆に、農業関連、梨郷関連の実業に近ければ近いほど、参観者の関心が高いということを強く感じ取れた。

エコプロダクトでも、全体として啓発から実践へという流れで、地域ごとにしっかりと活動を固めている団体が、しかも自信をもって参画している姿が多かった印象です。

日本国首相がアベノミクスと称する経済活動の活性化のアクショングラム「地方創生」の戦略目標の一つとして日本人の人口をⅠ億人死守するという国家戦略として打ち出しています。

今までにない画期的で挑戦的な戦略と評価します。しかし、日本でその目標達成には、今のままの視線では、その目標達成は限りなく困難なことと言わざるを得ません。

まず、間違っても戦前の「産めよ増やせよ」という国の兵隊欲しさの戦力強化というキャッチは通用しません。

あくまで、若い夫婦が社会に、地域に、自分たちの生活実感で、2人以上、3人以上の子供を自発的に産むという「安心、安全、そして豊かな生活」が何十年も継続していけるという背景があってこそ可能なことだと思います。

...もっと見る

地域創生に関しての話題です。

国は地方創生として取り組んでいますが、個人的には地方では対象が大きすぎてまとめができないと思い、地域創生と対象を地域に絞って考えています。

アベノミクスの発展生成の過程の中で、地方創生会議が、2040年度に全国市町村の大多数の箇所で、致命的なほど若い女性の人数が激減し、市町村の構成が成り立たなくなって破綻するもの多数という想定を発表し、これが該当する地方を始め想像以上の衝撃をもって受け止められていることはご存知と思います。

そして初めて国家戦略として、日本の人口1億人死守という事が国是と決まりました。これは画期的なことです。

なぜなら、人口を地方ごとに維持管理をしようとすると、如何に多面的な課題にぶつかってしまうか。しかもそれは戦後70年間の日本国の中央官庁指導型の、官僚という男世界中心の方々には、思考的にも想定外で、しかも制御不能な部分が一気に生じてしまうからです。

地方に現在も居残っている、幼児から成人までの若いこれからの女性が、その地方に留まって、生活をし、伴侶を求め子供を産み育てる意識が育ちえるように関われていけるかという、國としてはとんでもなく難題なことです。

少なくとも、国が予算を付けて道路工事など公共事業を推進しても、若い女性がどのような感性をもって、真剣に自分の将来と、これから産むであろう子供たちが安心・安全そして生活上の就業先の確保などを始め、近隣との付き合いや、文化力や、心豊かで快適に生きていけるのか。自分だけでなく夫や子供・舅などを含めて思い煩いでいるとしたら、その将来への限りないリスクなどを考慮すると、地方は、特に中山間地、そして千葉県で言えば里山などから、自分や家族などを伴って舞い立って都会地に移動することは極めて高い確率でしょう。

心から地域再生を考えなければ、中央官庁の役割は担えなくなってきていると思います。

地域創世会議のレポートは、その事実をあからさまに数値で明らかにすることで、全国の、そして人口減が進む

地域に大きな衝撃を与えている

女性が地域を選ぶ権利を有する。これが今回明らかに認識された主題です

自分の子孫を残していくという行動は最も大事な根源的な役割を担っている。

自分を含めて、安心、安全、そして生活が維持できる。精神的にも文化面からも素晴らしい場所だ。

伴侶を決めて、その地域で、場所で一生を過ごそうと考える。決める。

それを決定し、実行する権利は若い女性が自己責任で決めること。

今の地域で、そのような魅力を見いだせる箇所がどれほどあるのかが問われている。

コウノトリが代表する国内資源の生物資源の消滅。

兵庫県豊岡市の「コウノトリの里」から放鳥された、3歳前後の雌のコウノトリが中心になって

毎年全国各地に放浪しているようだ。

まだ、放鳥したコウノトリで、ねぐらを作り、繁殖にまでこぎつけた個体は、初期に豊岡市の近くの京都府で1回会ったきりと聞いています。

家族単位で越冬地で越冬してもそこを故郷とする幼鳥が親になって子供を連れてくる確率は1/2

健康で丈夫で繁殖に成功でできるとして、倍になるのはハクチョウ類で5年~10年。

3倍~5倍には10年程度。それからは加速度的に増加していく。

人も同様で、現在日本の人口動向予想は、まさに生物としての絶滅曲線に落ち込んでしまっている。

1億人を維持するのに、情勢が障害に産む子供の数を2.03という、目標値が必須。

しかし、最も都市化が進んで、若い情勢がたくさん生息している東京圏ですら

産む子供の数は限りなく1.5以下でとどまっている。

安心して子供を埋める環境ではないという、諸般の事情がある野だとされている。

1 野生化して放鳥されたコウノトリの繁殖適地とは、どのような条件があれば良いのでしょうか。

冬期湛水・不耕起移植栽培農法レベルの水田がまとまった単位で必要なごとくです。

コウノトリは、2Mにも達する巨大な猛禽であり。繁殖やえさ資源確保のために、他の種類の水鳥等に対して、厳しく攻撃し、 結果として排他的でエサ資源、繁殖適地の独占的な確保を行おうとするようです。

かって、宮城県大崎市蕪栗周辺域に春から飛来したコウノトリを観察した方からの意見です。

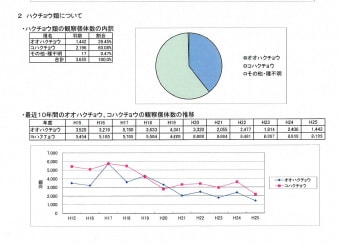

2 ちなみにハクチョウ類は、1haの冬期湛水・不耕起移植栽培農法で最大100羽以上が生息可能です。

3 コウノトリのごとき絶滅危惧種に指定して、国の資金投入をして、対象種の平均年齢の倍から2倍の年数をかけて、はじめ て少しづつ増加しだす。

コウノトリの事例では、50年以上の年数を重ねて、ようやっと今100羽にまで回復させ、絶滅から復帰に。

しかし、放鳥を初めて数年、豊岡市から相当数の巣立したコウノトリも、いまのところ、

豊岡市周辺だけでは繁殖適地が不足で、全国各地を転々と移動する個体が続出している。そしてそれら各地を放浪する個体の 様子から、全国的に繁殖適地とその必要条件である十分なエサ資源確保が果たされていないらしいことが感じられるような

昨今です。

まず、遠隔地での繁殖成功例が見いだせていない(京都府で一例 )

全国どこにも新たな繁殖地がいまだ確認できていない現実に直面している様子です。

4 絶滅危惧種を復活させるには費用がかかること。それをここ10年ほどたまたまトキやコウノトリがそれを実証してくれる

豊岡だけで50年以上。年間2億として単純計算で100億円を突破してしまっています。きわめて単純な計算で1羽が1億円となり ます。

トキやコウノトリは、猛禽であり、毎年どんどん訪朝しているが、国内に生息に適した個所のないことが証明されている。

5 現在、関東圏でコウノトリの里づくりに取り組んでいる野田市では、市内の各所に冬期湛水・不耕起移植栽培農法の普及を 進めているという話を伺っています。また千葉県内の大学ではコウノトリに関する餌資源量の全国的な総量を調査中とのこと

でした。

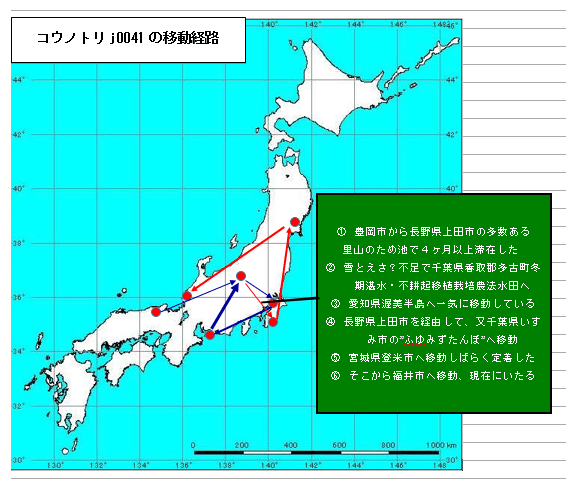

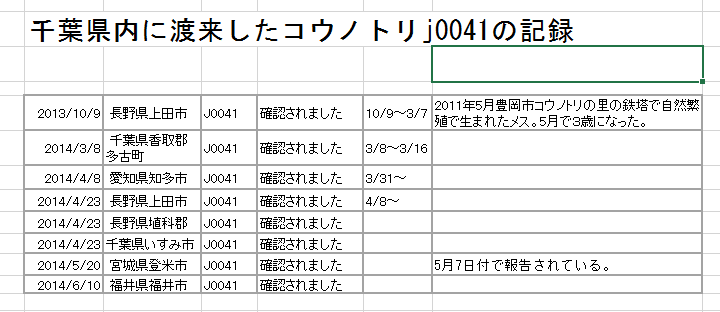

j0041の飛来傾向

1 戦後の政策 餌付け行為 大型水鳥に対しての餌付けの成果とその無視できない弊害

ハクチョウ類への餌付け行為が、より高度のレベルにある人間社会及びその社会構造の中に間違いなく現状として顕在化している。

ハクチョウ類でも、餌付けされてしまったハクチョウ類の3世代、4世代になると、ハクチョウ類特有の生活上の文化が消滅するレベルに落ち込む

そうなると、何も教わることなくぬくぬくと育ってしまった子供達は、親からは何も学習ができないために、生きるすべが分からず、結果として、餌付けの当事者に対して、まさに何も反抗できないで意のままにされる、奴隷状態に陥る以外方法がなくなってしまう。

2 ハクチョウ類鳥類への餌付けの行動の成立と発展とその弊害に関して

千葉の事例では、餌付け離れをした白鳥群は自立した生活を楽しむが、その代償として事故に遭遇する、外敵に襲われる、各種の病魔に襲われ、結果として死亡に至る。あるいは栄養不足で繁殖に失敗するなど、また自立に伴う食害など、外敵に殺される、寄生虫など多様なリスクを負って、結果として総個体数が減る。

3 戦前には餌付けという習慣はほとんどなかった

昭和34年~35年度のハクチョウ類の大規模移動が発生し、全国各地に渡来した。その時に衰弱したハクチョウ類を市民が救餌

を行い保護されています。その個所にはその後継続して生き延びたハクチョウ類が家族単位で継続して渡来をはじめてた。

それを機会として、各地でハクチョウ類への餌付けするような友達感覚が普及していきました

しかし、餌付けが迷年重なると、餌付けがいつの間にか当たり前のこととなって、与える側の義務となり、何十年物継続と なってしまっています。

4 鳥インフルと福島県での事例

鳥インフルで最も影響の大きかった県としては 福島県が特に劇的に反応。 餌付けへの支援業務が打ち切れない。

毎年多額の費用を通夜していたこともあって、絶好の機会として、実質的に餌付け禁止が一気に実行された。

5 福島県内で.ハクチョウ類の餌付けにかかわっていたNPOや市民団体をマスコミなどを誘導し一気に打ち切りへ動いた。

福島県では渡来していたハクチョウ類の多くが、急に餌を貰えなくなって、栄養状態不良のまま北帰。しかしこれでは大呂の不足で、繁殖に参加しても体力負けで勝てないまま、子供が産めず育たず、しかも数年であっという間に老齢化によって繁殖力が大きく低下してしまって、渡来数が半数以下に激減してしまっている.

6 ここに限らず、東北地方のハクチョウ類は、特にオオハクチョウが急速に個体数が減少に向かっているとみる。

それら放鳥された若鳥たちは、1羽から5羽程度で、全国各地にさすらいの旅に出かけることを繰り返しています。

しかし、千葉県に渡来した複数の事例から判断すると、生息地を探して各地を評価kして回っているとしか考えられませんが

そこでは、全国の水田地帯では、まず餌となるべく魚やカエルや蛇や、エビ類などなどという、エサ資源が決定的に不足していて

国内での生物資源の不足してることをあからさまに示してくれていると考えます。

その餌の量ですが、1日に生餌で1,5kg以上は必要なようです。

冬期湛水・不耕起移植栽培農法レベルの水田でも最低で20ha単位?は必要なようです

採餌でも繁殖行為でも、とても排他的で独占欲の強い巨大な猛禽です。

コウノトリでいえば、絶滅危惧種に指定して、際限なく国の資金投入をして、対象種の平均年齢の3倍から5倍の年数をかけて、はじめて少しづつ増加しだす。

豊岡市の例でいえば、コウノトリでは、50年×2億円=100億円で、絶滅から復帰に。しかし、全国どこにも新たな繁殖地が生成できない現実に直面。

家族単位で越冬地で越冬してもそこを故郷とする幼鳥が親になって子供を連れてくる確率は1/2

健康で丈夫で繁殖に成功でできるとして、倍になるのはハクチョウ類で5年~10年。3倍~5倍には10年程度。それからは加速度的に増加していく。

ちなみにハクチョウ類は、1haの冬期湛水・不耕起移植栽培農法で最大100羽以上が生息可能とされていますが、野生状態で飛来したコハクチョウでもその地域に越冬をさせることに成功するには相当な時間と、忍耐が必要となります。

写真は千葉県香取郡多古町染井地区の「冬期湛水不耕起栽培」水田に飛来したコウノトリです。

「桜宮自然公園をつくる会」の小川多喜二さんが撮影

フイールドにしている千葉県の里山

現状でも、そもそも人が生活の場から立ち去って久しい。

特に、日本創世会議が地域活性率の指数として注目適齢期の若い女性。

鼻からまるで存在していません。里山は女性がいない場所です。この点で地域創世会議の論理を、いますでに先取りをしています。

里山の再生にはまず環境、農業、印刷・出版、に共通な病巣が存在する

1億人を維持するのに、女性が生涯に産む子供の数を2.03人という目標値が必須だそうです。

しかし、東京圏では現在、限りなく1.50以下でとどまっている都されています。

東京圏の都会は、現在でも安心して子供を埋み、育てる環境似は程遠いということのようです

如何に一度絶滅危惧種にしてしまった生き物、その中でも高等な渡り鳥であるトキやコウノトリを絶滅危惧種から復活させ、日本国内に定着を図れるかというこは、技術的に困難なだけでなく、そのプロジェクトを立ち上げ、一定の成果を上げることに成功するまでの時間と費用が半端なことではないということ。

コウノトリがそれを実証してくれる。

豊岡だけで50年以上。年間2億として単純計算で100億円を突破している。

特別天然記念物であるコウノトリは、文科省が中心になって、現在毎年豊岡から放鳥を繰り返しているが、10年経過した現在でも、天然状態での繁殖事例は、豊岡近在の京都府でのたった1例しか報告がなされていない。

毎年どんどん放鳥しているが、国内に生息に適した個所のないことが証明されつつある。

コウノトリが代表する国内資源の生物資源の消滅

絶滅危惧種であるコウノトリでは、主に千葉県での事例から見て全国を移動して歩く

冬期湛水・不耕起移植栽培農法レベルの水田が20ha単位? 採餌でも繁殖行為での排他的な独占的な猛禽です。

絶滅危惧種に指定して、際限なく国の資金投入をして、対象種の平均年齢の3倍から5倍の年数をかけて、はじめて少しづつ増加しだす。

コウノトリでは、50年×2億円=100億円で、絶滅から復帰に。しかし、全国どこにも新たな繁殖地が生成できない現実に直面。家族単位で越冬地で越冬してもそこを故郷とする幼鳥が親になって子供を連れてくる確率は1/2

健康で丈夫で繁殖に成功でできるとして、倍になるのはハクチョウ類で5年~10年。3倍~5倍には10年程度。それからは加速度的に増加していく。

ちなみにハクチョウ類は、1haの冬期湛水・不耕起移植栽培農法で最大100羽以上が生息可能相当な決意がいる。

すなわち 1億人を死守するという国家の戦略が、通称アベノミクスとよばれる経済財政再生の基本戦略の中で打ち出されてきました。

ようやっと国として、人口維持を目標値を伴った一つの目標が出てきました。

とても大切なことだと思うと同時に、そこに至るステップにこそ、今後の日本再生の、地域創生のキーワードがあると思っています。

しかし、現実問題として、それを行うということが如何に途方もなく大変なことなのかを考えます。

改めてた整理をしてみます

地域から若い女性がいなくなる。

短期的にも長期的にも右下がりカーブで、地域に居住する人口が激減していく。

人が減少すれば、行政にとっては税収が、企業にとっては売り上げが減少し、どんどん縮小せざるを得ません。

商店は閉店し、空き家は激増し、学校はさらに縮小し、農地や森林は耕作放棄がさらに進んで、そこには外来種を主体とした

野生鳥獣が跋扈し「もののけ姫」のごと場所となって、シカやイノシシ、サルなどの食害など野菜などの作物までもが作れなくなって、

荒れ野となって、地域価値が激減し、結果として人口がさらに減少していく悪循環に落ち込んでいきます。そして地域が崩壊する。

それまでに戦後営々として投入されてきている土木など公共工事などの投資価値が消滅してしまう。

不動産価値のさらなる低下と、最終的には価値をなくして限りなくゼロのに近づく。ということであると理解しています。

いままでの公共工事を含めて、地域が持つ価値すべてが喪失をする。とても明確なメッセージである。

個人的には調査フイールドでもある千葉県内の里山を見ていると、ますますその意味がはっきりと見えてきます。

現在、環境省が告示している絶滅危惧種の中で、実は日本の最大の絶滅危惧種は、日本の農家だと揶揄されだして10年以上たちます。

江戸時代には日本人の人口の90%は農業に → 戦前は60%、昭和30年代の高度経済成長開始時点で45%、

それが現在は4%を切り、しかも平均年齢が65歳以上という

現代の農業環境は、本来の会社員であれば退職済み年齢です。その方々が細々と営農を続けている状況です。

就業年齢の方々に絞れば4%の1/2以下でしょう。

まさに農業は絶滅危惧種です。

そしてこの数値を生態にかかわる研究者は放置できないという。なぜならこれが、その対象となる現象は、放置していると

何年後かにはゼロにまで絶滅に至る「絶滅曲線」と呼ばれる一次関数のカーブであるからです。

この状況に対して、その劇的な減少率 このまさに絶滅曲線でいえば、最終段階に至っている現況に対する

異常なほどの国民の無関心と思われる事態が気がかりでなりません。

事態はますます悪化の一方です。

さらに、気が付いたら次が地域の若い女性が絶滅危惧を心配しなければならないターゲットに?

トキやコウノトリの絶滅 → メダカやカエル → 小鳥、トンボ → 農家 → 若い女性の喪失 → 地域価値の絶滅

という連鎖になっていると考えざるを挙げ得ないから。

身近な足元の話ですが、

この5月に、同じ題目で「この2014年5月の連休中に思うこと」として、当たり前に5月にみられる生き物情報をこのblogに掲載をしましたが、

この夏休みはいかがかと、文京区本駒込周辺を改めてウオッチ。

自宅のあるマンションから100m。動坂公園では巨木に育ったケヤキや楠に青空を奪われ、昼間から真っ暗という感じです。

アブラゼミやミンミンゼミの抜け出した穴ぼこはたくさんあります。でも鳴き声はほとんど聞こえません。不思議です。

その代り真夜中を過ぎるとアブラゼミが相当数、明け方5時ころにはミンミンゼミが複数鳴き出します。

蝉類が昼と夜が入れ替わって多く鳴くようになってはや10年ほどになります。原因はよくわかりませんが、蝉が羽化して

一声鳴くと鴉やヒヨドリに襲われてしまうことは何度か目撃しています。

ここの個体群は、どうやらその外圧に適応して、そのようなタイプが残されたのかもしれないと最近思うようになりました。

2,3日前に東京圏でも台風の余波で、結構強い風が吹きました。2日前、その影響でか今年初めてのシオカラトンボを1匹

動坂公園で目撃しました。不思議ですが毎年6月頃移動中の赤とんぼの大群に遭遇したりしていましたが、一昨年あたりから姿を消しています。荒川の河川敷きなどで大量に発生しているハズですが、ここまで赤とんぼまでが消滅してしまうと、例の「ネオニコチノイド系」農薬との関連性を改めて意識してしまいます。

ちなみに、今文京区内のいくつかの公園を見て回っていますが、どこも同じ状態です。

文京区のシビックセンターに意見交換に行きましたが、環境政策課はごみや廃棄物の問題に特化し、公園課は公園の管理だけに関心があって、生物多様性に関係する組織がなく、当然担当者も関心のある方も皆無とわかって愕然としました。

生物多様性、それって何のこと?というレベルでした。

生態系を維持する最小限の単位である、アリや蝶や、トンボ、ダンゴムシのレベルがほとんどいなくなってしまった箇所が

延々と続いているこの文京区の現実をどのように考えたらいいのか?

当然ですが、真っ先にシジュウガラがいなくなりましたが、スズメやツバメやヒヨドリなどもこれだけ餌資源に乏しいと生きていけないと思います。

でも地域の方々も、文京区の行政側も、生き物がいなくなっているということにはまったく無関心で、虫など、小鳥などいなくなったほうが良いとしか思っていない、その結果だと痛感します。

都会地でも生き物との共生こそが大事で、たぶん大きな勘違いであると思いますが、黙っていれば日本人そのものが虫の正秋と同様に順番にエサ資源の枯渇や、薬物中毒のごとく子供たちや子供を宿す若い女性の方々にとって困難な社会になっていくのか、ひしひしと感じる怖ろしさです。

小保方論文は、今後どのように取り扱われるか注意深く見ているが、私見として「STAP細胞」そのものが、先願者もあって4月までの特許申請上での、本人以上に周りの方々が焦燥していたと見る。

生体の組織を切り離すと、そこから全体が再生するということは一部の植物(NHK画面でもそれとなくということが示されている)。身近なミミズなどでも観察されていることだと理解しているし、先願された方もおられるようで、期限までに足さなければならない特許申請関連事項をを優先して、ゆっくりと整理するということが時間的のも許されなかったという背景で論文をまとめていたというのも信憑性を改めて感じたりする。

徹底して自立ができている若い女性が、ここまで独立心をもって自己主張を貫徹しようとしている姿に新しい時代の変化の予兆を強く感じている。

その背景にある、セルフパブリッシングによるすべての業務を自己で完結できるという時代背景を、先取りしすぎて、まさに周辺の方々が理解できないままでいるという図式も見えてくる気がする。

興味深くまだまだ分からないが理研側や小保方さんからの報告を待ちたい。

夜9時からのNHKスペシャル「調査報告STAP細胞」”不正の深層に迫る小保方の論文を徹底検証”を関心もってみた。

論文中にある膨大な画像ファイルの70%以上に改編やデータにおかしな点があるとのナレーションで、はたと感じた。

小保方さん本人か周辺でフオトショップやイラストレータなどを自由自在に駆使できる人がいる。多分小保方さんそのものが画像処理に手馴れていると思った。これは私の付き合っている環境系統の大学等の若手研究者はほとんどすでにクリアしている方々が多く、日常的に善意をもって(悪意をもってではなく、画面を明るくして見やすくするなど)画像の改ざんや改定が日常的に行われていることを強く示唆していると思う。

今でも生命体の活動機能に関する論文作成は至難であるとされています。化学系や物理系にかかわる論文は、確固たる理論や分子構造図式等で、明快にビジュアルにしても単一的な表現が可能です。論文化しやすい背景です。紙媒体上での監査も楽であるし、意味があると思います

しかし、生命体に関わる場合は、未だ理論的な確立がなされていない部分が圧倒的で、そのために写真技術、画像技術、図版によるビジュアルな表現でのプレゼンすることがが欠かせなくなります。個人的には生物技術者の経営者グループの団体にも所属していますが、いろいろと多様なテクニックを持っていていつも感心しています。

数式組版も国際規格の添ったJATS組版が一部で広がりだしていますが、今後印刷・出版会社が従来の概念で取組していくのは困難になりそうだと考えています。

それは論文が小保方さんの事例が示すように、テキストはもちろん画像に関しても、まさにセルフパブリッシングの本格的な普及が始まるだろうと考えるからです

それは、紙媒体への表面加工品の関する監査機能の限界が露呈して、意味を失いかけていき、監査のためには、論文全体のデジタルメディア全体を受領して各方面からのトータルな監査をするということが求められるからと想定します。

その点から小保方さんの論文の解析の動向など、化学系、物理系の単品的な論文では表現できない生命体に関する論文監査も新たな技術展開を要求されることになって、その意味で研究者もセルフパブリッシング能力が今以上に必須になる時代が到来と思う。

これは論文監査が著しく難しくなったことを示す一環だろうと思う。イギリスのネイチャー誌でも論文審査に画像の検証部分が甘かったと自己批判しているが、私も同感である。

2010年4月の電子書籍出版元年と呼ばれる時代が、声高らかに開始されたが、本年ビッグサイトで開催された電子出版にかかわる展示会では出展者が前年対比で1/3の規模まで縮小されてしまった。

驚くべき減少率であり、大きな話題となっている。

でも同時に開催のクリエータexpoでは、デザイナーだけで100社【個人が圧倒的】以上の参加者であふれかえり、自称作家、カメラマン、装幀、製本などなどを含めると相当なボリュームに拡大していることに注目している。 これからは従来のような業界内の分業体制を維持することは価格等を含めて困難になりつつあり、新たな市場開拓のために参画してきたと考えることができそうだ。

セルフパブリッシング指向への参加予備軍として、今後大事にしていくべき分野の方々だと思う。とても若い女の苦が多く、目がキラキラして

全体の華やかさは、ほかにはない目の保養でもありました。はい!

ハクチョウ類など、野生の渡り鳥や猿やシカなどに餌付けをする行為とは何かを申し述べます。

ここ10年ほど、この対策で各地を回り対策を指導してきましたが、数年目の「鳥インフル」騒動で流れは変わってきています。

でも本質的な意味は何も解決していません。

日本の戦後、これまで70年間の経過の中で今に連綿と続く大きな問題だと理解しています。ハクチョウ類の問題でありますが、同様なことが戦後の詩作にしっかりと組み込まれていて、だからこそ『地域創生』を必要としているという側面です。

2004年2月ころのこと、福島県の浜通り、楢葉町周辺にたまたまハクチョウ類の越冬状況調査に行った折、楢葉町の小さな堤に600羽以上の白鳥群が越冬していた。地域の方に話を聞くと、1日中この堤にいて、1日2回の餌を待ってのんびりしていると聞きました。

餌付けそのものは、楢葉町役場の土木課の方が軽トラックに餌を満載してきて,餌をもらいに来たハクチョウ類に与えだしました。後で町役場に伺って、どのような予算をコントロールで餌を与えているのかを聞きましたら何と○○補修費(?)の名目で予算化し、選任の職員が米を主体に餌を撒いているとのことでした。

たまたまその時は見学者は殆ど来ていませんでした。実は、当時福島県だけで1万羽近い白鳥群が、60ヶ所ほどで越冬していて、県の鳥獣保護課の方と雑談しながら、福島県下では、餌代やその管理委託人件費等の費用、それぞれ関わりにある白鳥保護団体等への助成金などで県内全体ではで年間2億円を軽く超している模様ときかされました。

そこではじめて気が付きました。

、

これは頭の良いハクチョウ類が、人間を利用しすぎて、白鳥固有の生き方を失った状態だと。

はっと気が付いてみると、千葉県でも印西市本埜地区の白鳥群がよく似た状態だとも。

過重な餌付けによる、生き物の自立喪失は、戦後の日本の文化の反映ではないかとも考えています。私はこの状況を「楢葉の白鳥」現象と呼び、問題を指摘してきました。

まず、日本に渡来するハクチョウ類は極めて頭が良く、人間を徹底的に利用している生き物であると認識して下さい。ペットで言うと、猫ではなく犬に近い。寿命は野生状態では平均10年程度、しかし餌付けされた個体群では18年~20年と言われています。

同時に餌付けされたハクチョウ類は、野生群と比較すると繁殖率は異常に高く、千葉県本埜村の個体群も、いまやネズミ算的な増え方に入っていると見ています。

餌付けは日本では戦後、それも最近の風潮です。戦前は鴨場のごとく狩猟の目的のため等以外での餌付けはされていなかったと思います。

餌付けされたハクチョウ類の親は、シベリアに北帰、繁殖し、夏の終わり頃、ようやく飛べるようになった幼鳥を引き連れて、10月15日~20日頃、越冬地まで一気に南下飛来します。そして本来、白鳥は日本での越冬地での半年間、幼鳥に餌のある場所,餌の取り方,食べられるもの,駄目なもの,タヌキや鷲、犬等からの危険の避け方,仲間との付き合い方などを、付きっきりで教育します。

また、親になれるまで3年間、家族群として毎年、親と行動を共にすると言われ、しっかりと親の行動を見て学習しているといわれています。2年目、3年目の若鳥も一緒になって、1年目の幼鳥の面倒を親とともに一生懸命にに努めます。そして同時に半年後北帰するまでに、幼鳥は越冬地を故郷としてしっかりと認知します。

ハクチョウ類はこのように親鳥と若鳥そして幼鳥とが一緒に行動をすることで家族群(ファミリー)を形成しています。

ところが餌付けされた親は、生きる手段を人に託し、1日中越冬地に留まります。子どもに何も教えようとしません。1日2回の餌を待って、寝たり起きたりの生活です。俗に言う3食昼寝付きの生活で、栄養満点、体力抜群。おいしいものしか食べなくなります。

当然、そのような親の幼鳥は、餌の取り方も、餌場も、本来の危険さえも経験しないまま、4年目には親となって幼鳥を同行してきます。何も知らないままに親になった白鳥は、当然、親と同じで、どこに餌場があって、何が食べられるのかが分からないまま、結果としてすべてにわたって人に命を託します。ここで親になったハクチョウ類は残念ながら子ども達に何も教えられません。それは原体験がないからです。

問題はここです。人間を徹底的に利用しすぎて、白鳥の本来の生活者としての生き方を無くした、白鳥文化を台無しにしてしまった状態と言って良いと思います。人のペットの犬と同じくらいですので、ライフサイクルが人の3倍早く、それ故に、私も親子3世代以上での観察で「楢葉の白鳥現象」に気が付きました。

日本の子ども達の実情を見ていると、餌付けされた白鳥群は、いまの学校の先生や、教わる生徒達と重なりませんか。日本の文化喪失の実態、生き方の原体験の不足、日本文化への関心の薄さなど、日本の今の社会現象の中に「楢葉の白鳥」現象が随所に見られます。問題の本質はここにあると思っています。

でも、幸いなことにこの「楢葉の白鳥現象」は、幸いにも宮城県や山形県、新潟県では、すでに人との共生の定着のなか、人の都合で餌付け箇所が減り、自立化が進んで自然に解消されてきています。

自立喪失は白鳥にとっては、一時的な現象といっても良さそうだと分かってきました。正直、ホットしています。それは人の自立した生き方への、重大なヒントを与えてくれているからです。