国土地理院は、6月30日に基準点体系分科会(V)報告を地理院のHPに掲載しました。

国土地理院では、平成25年9月から基準点体系分科会(V)を開始し、準天頂衛星システムを

はじめとする複数の衛星測位システム(GNSS)の利用が一層進むことが予想されること、

GNSSの連続観測を行う電子基準点を核として衛星測位システムを賢く使い、

「いつでも・どこでも・誰でも・必要な精度の位置を容易に知ることができる社会」の実現に

向けた環境が整備されたことから、新たな基準点体系の在り方について検討を行い、6月末に

報告書にまとめました。

詳細は、基準点体系分科会(V)報告のとおりです。

本報告書では、測量や位置情報サービス等においても、位置情報を必要とする幅広い利用者に

役立つスマートでコンパクトな基準点体系への移行について、今後10年間で取り組むべき施策と

将来における新たな測地技術の導入の可能性について提言しています。

http://www.gsi.go.jp/keikaku/bunkakai5.html

要約

準天頂衛星システムをはじめとする複数の衛星測位システム(GNSS)の実現

やスマートフォン等の普及により、今後GNSS の利用が一層進むことが予想さ

れる。電子基準点のGNSS 対応の推進と高精度なジオイド・モデルの構築並び

にセミ・ダイナミック補正の普及等により、GNSS の連続観測を行う電子基準

点を核として「いつでも・どこでも・誰でも・必要な精度の位置を容易に知る

ことができる社会」の実現に向けて環境が整備されている。

また、位置情報サービスにも将来多様化が予想されるとともに、カーナビや

パーソナルナビだけでなく、ITS(高度道路交通システム)、情報化施工等の移

動体制御等にも位置情報のニーズが広がりつつある。今後、各々の利活用場面

に応じた様々なニーズに応えられる位置情報基盤の整備が必要になると考えら

れる。

このため、国土地理院技術協議会基準点体系分科会(Ⅴ)は、測量や位置情

報サービス等において位置情報を必要とする幅広い利用者に役立つスマートで

コンパクトな基準点体系への移行について検討を行い、今後10年間で取り組む

べき施策と将来における新たな測地技術の導入の可能性について提案する。

主要施策のイメージ

(1)電子基準点のGNSS 対応の推進と、衛星測位を用いて測量を効率化する

スマート・サーベイ・プロジェクト(以下「SSP」という。)方式の導入、

セミ・ダイナミック補正の普及を踏まえ、さらに将来の高精度測位への

需要に対応するため、今後、公共基準点は、利用者が必要な時に必要な

場所へ、電子基準点から直接設置する形態へと移行する。これにより、

公共基準点には測量の基準としての役割は残るが、従来の一等から四等

までの三角点は、その果たしていた測地網の密度補完並びに公共基準点

に対する近傍既知点としての役割が終わることから、少数の三角点を除

き今後10 年程度で測量の基準としての用途を廃止する。

(2)水準路線の無い地域でGNSS 測量による標高の測量(以下「GNSS 水準

測量」という。)を推進し、より経済的で利便性の高い標高値の取得を図

る。このために必要となる標高体系の基盤として、直接水準路線の役割

を見直す。この結果、基本測量の水準点網は、直接水準測量による水準

路線と、GNSS 水準測量により設けた点群とで構成されることとなる。

直接水準路線は、GNSS 水準測量の既知点としての役割を勘案しつつ、

全国の標高体系及びジオイド・モデルを維持するための必要最小限の路

線のみに限定する。

(3)公共測量では、衛星測位を用いるSSP 方式の導入により「衛星測位を活

用して電子基準点から直接設置できる公共基準点の範囲の拡大」や「標

高の測量への活用」を推進する。

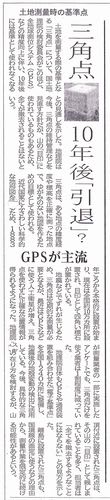

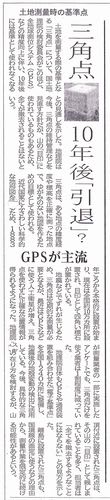

8月20日の河北新報にその概要が掲載されていました。

米国のGPS衛星による他、日本の打ち上げた準天頂衛星「みちびき」が平成30年度

までに4機将来的には7機の打ち上げが予定されていることもあり、精度向上に伴い、

10年後には三角点は基準点として使われなくなるとの見通しとの方針を示しています。

管理人は、宮城県南部(名取市以南)の三角点・水準点の制覇を目標としていて、

三分の二を終えていますが、残っているところは、柴田町から遠隔地にあるところです。

数年以内に終えることを目標に頑張っています。

それまで三角点の標石が無くなることがないことを願っています。

少し三角点探訪のスピードアップに心掛けようと思っている今日この頃です。

国土地理院では、平成25年9月から基準点体系分科会(V)を開始し、準天頂衛星システムを

はじめとする複数の衛星測位システム(GNSS)の利用が一層進むことが予想されること、

GNSSの連続観測を行う電子基準点を核として衛星測位システムを賢く使い、

「いつでも・どこでも・誰でも・必要な精度の位置を容易に知ることができる社会」の実現に

向けた環境が整備されたことから、新たな基準点体系の在り方について検討を行い、6月末に

報告書にまとめました。

詳細は、基準点体系分科会(V)報告のとおりです。

本報告書では、測量や位置情報サービス等においても、位置情報を必要とする幅広い利用者に

役立つスマートでコンパクトな基準点体系への移行について、今後10年間で取り組むべき施策と

将来における新たな測地技術の導入の可能性について提言しています。

http://www.gsi.go.jp/keikaku/bunkakai5.html

要約

準天頂衛星システムをはじめとする複数の衛星測位システム(GNSS)の実現

やスマートフォン等の普及により、今後GNSS の利用が一層進むことが予想さ

れる。電子基準点のGNSS 対応の推進と高精度なジオイド・モデルの構築並び

にセミ・ダイナミック補正の普及等により、GNSS の連続観測を行う電子基準

点を核として「いつでも・どこでも・誰でも・必要な精度の位置を容易に知る

ことができる社会」の実現に向けて環境が整備されている。

また、位置情報サービスにも将来多様化が予想されるとともに、カーナビや

パーソナルナビだけでなく、ITS(高度道路交通システム)、情報化施工等の移

動体制御等にも位置情報のニーズが広がりつつある。今後、各々の利活用場面

に応じた様々なニーズに応えられる位置情報基盤の整備が必要になると考えら

れる。

このため、国土地理院技術協議会基準点体系分科会(Ⅴ)は、測量や位置情

報サービス等において位置情報を必要とする幅広い利用者に役立つスマートで

コンパクトな基準点体系への移行について検討を行い、今後10年間で取り組む

べき施策と将来における新たな測地技術の導入の可能性について提案する。

主要施策のイメージ

(1)電子基準点のGNSS 対応の推進と、衛星測位を用いて測量を効率化する

スマート・サーベイ・プロジェクト(以下「SSP」という。)方式の導入、

セミ・ダイナミック補正の普及を踏まえ、さらに将来の高精度測位への

需要に対応するため、今後、公共基準点は、利用者が必要な時に必要な

場所へ、電子基準点から直接設置する形態へと移行する。これにより、

公共基準点には測量の基準としての役割は残るが、従来の一等から四等

までの三角点は、その果たしていた測地網の密度補完並びに公共基準点

に対する近傍既知点としての役割が終わることから、少数の三角点を除

き今後10 年程度で測量の基準としての用途を廃止する。

(2)水準路線の無い地域でGNSS 測量による標高の測量(以下「GNSS 水準

測量」という。)を推進し、より経済的で利便性の高い標高値の取得を図

る。このために必要となる標高体系の基盤として、直接水準路線の役割

を見直す。この結果、基本測量の水準点網は、直接水準測量による水準

路線と、GNSS 水準測量により設けた点群とで構成されることとなる。

直接水準路線は、GNSS 水準測量の既知点としての役割を勘案しつつ、

全国の標高体系及びジオイド・モデルを維持するための必要最小限の路

線のみに限定する。

(3)公共測量では、衛星測位を用いるSSP 方式の導入により「衛星測位を活

用して電子基準点から直接設置できる公共基準点の範囲の拡大」や「標

高の測量への活用」を推進する。

8月20日の河北新報にその概要が掲載されていました。

米国のGPS衛星による他、日本の打ち上げた準天頂衛星「みちびき」が平成30年度

までに4機将来的には7機の打ち上げが予定されていることもあり、精度向上に伴い、

10年後には三角点は基準点として使われなくなるとの見通しとの方針を示しています。

管理人は、宮城県南部(名取市以南)の三角点・水準点の制覇を目標としていて、

三分の二を終えていますが、残っているところは、柴田町から遠隔地にあるところです。

数年以内に終えることを目標に頑張っています。

それまで三角点の標石が無くなることがないことを願っています。

少し三角点探訪のスピードアップに心掛けようと思っている今日この頃です。