(2024年3月2月18日)昨日の投稿(神話学食事作法の起源L’Origine des manière de table 9 数え方と周期性 下、17日投稿)の一節 : 北米民族は多くが « décimaux » 十進法で数える。そこでは10が特異点。 神話は序列数詞で世界が語られる。長男長女…の呼称で10番目までを表す。本書では兄弟姉妹など特定列の序列数詞は紹介されていない(民族誌の原典にはこれら呼称が記載されているかもしれない)。

としたが特定列の序列数詞が引用されていた。その行は :

Les enfants menomini portaient ces titres par ordre de naissance. Le fils aîné avait droit au nom Mûdjêkiwis qui signifie « Frère des Tonnerres » et le dernier-né au nom Pêpakicise, « petit Gros -Ventre ». Mais ― et ceci est capital ― il n’existait que 5 termes ordinaux pour garçon (3 pour filles), soit, dans l’ordre : « Frère des Tonnerre », « Apres-lui », « Apres celui-ci », « Au milieu », « Petit-gros-Ventre » (295頁)

Menomini族の子は生まれの順番でそれらの称号を持つ。一番子はMûdjêkiwis、意味は雷の兄弟、最終子はPêpakiciseちびのデカ腹。そしてここが重要だが、5の序列用語のみを持つ(娘は3)。それらは雷の兄弟、その次、そのまた次、真ん中、そしてちびのデカ腹。

同族は10進法なので10の語列で起点(第一子)から10番目(末子)を命名しなければ基本数詞と序列数詞の整合が計れない。レヴィストロースは「10の特定語は多すぎるので、5にまとめそれを二回重ねて10の特異点を表した」。これは5進10進法(quinaire-décimaux)の手法で人体構成(両手の指の分布と総計)と整合する。また「チュウチュウタコカイナ」がなぜ5の掛け声(序列)で10を分離する仕組みとも整合する。

レヴィストロースは自然の周期を序列数詞の数進法で説明する。この番外投稿のあとにこの行(205~207頁)の解説を試みます(蕃神ハカミ)

我々日本人は10進法を加減乗除の基盤としている。これは1~10から10~20、100、1000~と延伸する。これは数量を求める数進体系である。しかし先住民は延伸ではなく累層、10を数えるに5+5、20を表すに10+10とする(根拠はないがそうした報告を多く目にする)。

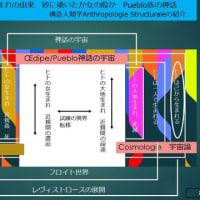

レヴィストロースは序列数進法と10進法の関連を(彼一流の形而上手法で解説している205~208頁)その節に掲載される挿図をデジカメした。

またアイヌの数進法は「アイヌ語には、1,2,3,4,5を表す独立の数詞だけがあって、6,7,8,9,10を表す独立の数詞はない。アイヌ語の数詞体系は20進法(vigesimal system)と独特の5進法(quinary system)とからなり、メラネシア語の一部の数詞体系との類似は否定できないのではあるまいか。ネット数学の泉出典、坪谷」 番外の了

としたが特定列の序列数詞が引用されていた。その行は :

Les enfants menomini portaient ces titres par ordre de naissance. Le fils aîné avait droit au nom Mûdjêkiwis qui signifie « Frère des Tonnerres » et le dernier-né au nom Pêpakicise, « petit Gros -Ventre ». Mais ― et ceci est capital ― il n’existait que 5 termes ordinaux pour garçon (3 pour filles), soit, dans l’ordre : « Frère des Tonnerre », « Apres-lui », « Apres celui-ci », « Au milieu », « Petit-gros-Ventre » (295頁)

Menomini族の子は生まれの順番でそれらの称号を持つ。一番子はMûdjêkiwis、意味は雷の兄弟、最終子はPêpakiciseちびのデカ腹。そしてここが重要だが、5の序列用語のみを持つ(娘は3)。それらは雷の兄弟、その次、そのまた次、真ん中、そしてちびのデカ腹。

同族は10進法なので10の語列で起点(第一子)から10番目(末子)を命名しなければ基本数詞と序列数詞の整合が計れない。レヴィストロースは「10の特定語は多すぎるので、5にまとめそれを二回重ねて10の特異点を表した」。これは5進10進法(quinaire-décimaux)の手法で人体構成(両手の指の分布と総計)と整合する。また「チュウチュウタコカイナ」がなぜ5の掛け声(序列)で10を分離する仕組みとも整合する。

レヴィストロースは自然の周期を序列数詞の数進法で説明する。この番外投稿のあとにこの行(205~207頁)の解説を試みます(蕃神ハカミ)

我々日本人は10進法を加減乗除の基盤としている。これは1~10から10~20、100、1000~と延伸する。これは数量を求める数進体系である。しかし先住民は延伸ではなく累層、10を数えるに5+5、20を表すに10+10とする(根拠はないがそうした報告を多く目にする)。

レヴィストロースは序列数進法と10進法の関連を(彼一流の形而上手法で解説している205~208頁)その節に掲載される挿図をデジカメした。

またアイヌの数進法は「アイヌ語には、1,2,3,4,5を表す独立の数詞だけがあって、6,7,8,9,10を表す独立の数詞はない。アイヌ語の数詞体系は20進法(vigesimal system)と独特の5進法(quinary system)とからなり、メラネシア語の一部の数詞体系との類似は否定できないのではあるまいか。ネット数学の泉出典、坪谷」 番外の了

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます