表題で本年(2017年)4月5日から27日にかけてブログを9回投稿しました。構造主義の基本概念、由来、応用などを述べたつもりです。そして、一昨日、市立図書館の棚から手にした本を拾い読みすると、レヴィストロース自身が語る「構造主義」を発見しました。

題名は「構造・神話・労働 レヴィストロース日本公演集」(大橋保夫編、みすず書房)。1977年10~11月に東京など各地で講演した内容を一冊にしています。悲しき熱帯から22年の経過、蜜から灰へなど神話論4部作の刊行を終えた71歳、最も充実した時期での来日だったと思われます。彼の言葉を引用します;

「構造とは要素と要素間の関係とからなる全体であって、この関係は一連の変形過程を通じて不変の特性を保持する。=中略=三の側面があります。

第一は要素間の関係を同一平面に置いている点ですある観点からは形式と見られるものが別の観点では内容としてあらわれうる。形式と内容には恒常関係が存在する。

第二は不変の概念で、これが重要です。なぜなら私たちが探求しているのは、他が変化しているなかに、変化せずにあるものなのです。

第三は変換の概念であります。これによって構造と体系の違いが理解できます。体系は変化できない、その一要素に手が加わると崩壊する。一方構造は、その均衡状態に何らかの変化が加わった場合に、変形して別の体系になる。

(引用は同書P37~38)

整理します;

1 要素と要素の関係である。

要素を物と投稿子は考えます。

悲しき熱帯では思考(ideologie)と物体(formed’exitance)の対峙関係を構造と語っています。思考は人の頭にあり物体は外部に存在します。

同書では構造とは要素の「内容と形式」として互角の関係、そして要素は時には内容になり形式にもなる。人の生きる環境、とくに神話など言い伝えではいろいろな要素(言葉)がごちゃ混ぜに混在している。それを対立する要素に二に分解する。それによって構造を紐解く。

物どうしには対立があると認識する力、そして対立関係がここにあると提示できるのは思考です、これは人の頭にあります。すなわち思考が物からの離脱する、これは悲しき熱帯においてもうかがえました。これはデカルト的ですが、レヴィストロースもフランス人なのでそうなるかと。ただしそれはわずか、デカルトに全面帰依ではありません。

神話学の構築において思考と物(言葉)の分離に行きついたと(投稿子ハガミは)感じました。

(写真はレヴィストロース夫妻、1977年10月隠岐にて、同書の裏表紙をデジカメで撮った。レヴィストロースは69歳、比べて奥さんモニックは若い。あの厳めし顔のレヴィストロースでも美人奥さんと一緒なら笑うのだ!しかし笑っているだけではない、哲学を実践している。モニックの若さという思想をニタリ笑い顔という形式で対峙させて、構造主義化しているのだ。彼の笑い顔は投稿子の知る限りこの一枚のみ)

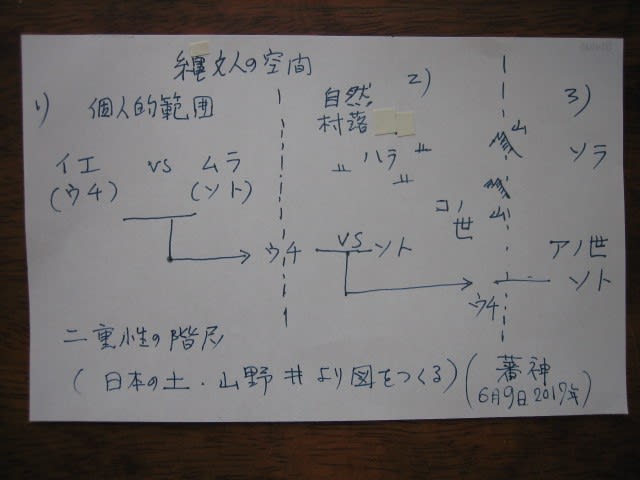

2 要素は同一平面に置かれる。

投稿子は猿でも分かる…で構造主義とは「水平展開である」を主張しました。その思想の拠り所としてのソシュールの意味論、メルロポンティの現象学での水平展開を取り上げました。同一平面はこの「水平」にあたります。

デカルトの「垂直に物を見る思考」に対立する思想です。

3 不変と変化の区別。

要素関係が組み上がったある形態を「体系」とする。体系は不変で一部要素が変化すると全体が崩れる。一方構造とは要素間の関係にあるから、一方の要素が変化しても、構造としての力学関係は変わらない。

体系を構造の一時代の表現とする。構造の原理は不変で表現である体系は変遷する。これで歴史の概念を吸収できる。悲しき熱帯の発行後に「構造主義には歴史観がない」とサルトル等に批判された回答でもあります。

本書の存在には以前から気付いておりました。講演集の副題から勝手に「旅行記」と誤解しておりました。しかし悲しき熱帯の冒頭の「私は旅が大嫌いだ」にある通り、レヴィストロースは滅多に旅行しない、人類学学会などからの講演依頼にも決して応諾を入れない。おそらく海外での講演はこれ以外には無かったかと思います。その日本で構造主義の旗手が語る構造主義、悲しき熱帯からの飛躍を感じ取りました。

猿でも分かる構造主義 番外の了 6月25日(次回は猿でも構造、悲しき熱帯に戻る、27日投稿)

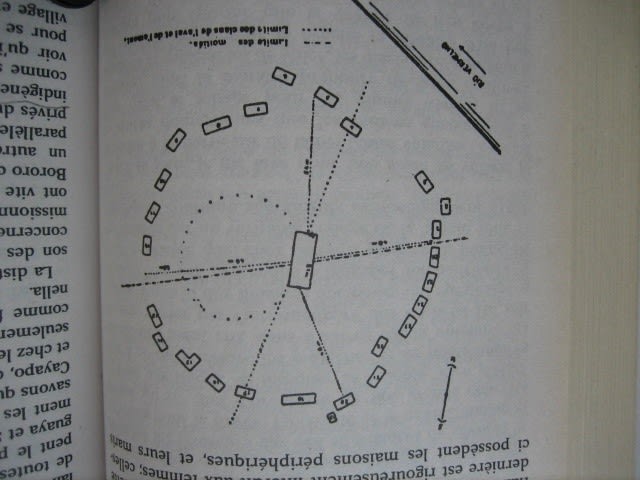

(6月13日 写真はレヴィストロース自身の撮影、説明は文中)

(6月13日 写真はレヴィストロース自身の撮影、説明は文中) (6月9日)

(6月9日)