(7月11日)

ブラジル、マトグロッソでの有力語族ジェに属する一部族、ボロロはヴェルミリョ川に沿う地にKejara落を営む。彼らのえがく宇宙とは「社会的世界と物質の世界」の対立の構造として成立している。社会的世界とはこの世の村落であり、人々、川と魚、鳥の世界である。しかしボロロ精神はこの村落に生きるのではなく、思想としての架空の村落に生きる。そこでは支族、色分け、階層など「理想的に」細分化されている空想の村である。

この社会は「物質の世界」=超自然の死者の世界=に対峙する。

物質世界は村の脇に存在する。山、森、動物、空で、死んで後、人は自身に見合う階層に納まる。何らかの理由でこの階層から外れた霊が漂う。悪霊でこの世、社会的世界に悪さを及ぼす。両世界の交流(お告げ兆候、祈り、呪術師の活躍、降臨、祭儀など)の記述が詳しい。

構造主義的解釈として、「社会的世界」には思想としての村の構造に対立する実体の村落。そして社会的世界には思想としての「物質の世界」と対比している。ボロロ族は思想と実体の二重の対比構造を、世界観として構築している。

ボロロ的対立、すなわち死者世界と生きる世界の対比構造をレヴィストロースは日本で目撃した。

1983年に来日し沖縄に向かった。以下はエッセー集「月の裏側(L’autre cote de la Lune)中央公論社刊、川田順三訳」久高島で(祭儀ニライカナイ)の調査、シナ海のヘロドトス章からの抜粋。

「海の彼方にある住処ニラもしくはニライから神々が人々に幸せをもたらすために渡ってくるのを盛大に迎える」

伝説にとどまらず、祭儀が実行されていると驚く。

「その執行は慎ましくひなびたものだ。中略。正方形の小屋で地面にまで急勾配で下がっている藁葺きの屋根が支えられている。入るのはノロ(女性の祭儀執行者)に限られる。ノロが(海から渡ってくる)神々と交信するのはこの場においてである」

祭儀の実体は現実の場所に裏付けられる、これにはレビストロースも感動している。

「古い貝塚の跡を私たちに示した。女神が摂った食事の跡であると。(始めて神々がもたらした)穀物の種巻いたのはどこかと尋ねると、小さな原初の畑「ミフダ」に連れて行ったくれた。女神が籠もって寝たという穴がある。出来事は明らかな事実なのだ。神話時代に起こったのではなくつい最近のことなのだ」

淡々と語られるレヴィストロースの感興(81頁)を読みながら投稿子(ハガミ)は認識される死を思い起こす。

死者(霊ではあるが)は特定され、定期的にこの世に現れて善行をなず。人々を助ける死者・霊である。一方、この死者・霊は対価を求める。久高島でも沖縄奄美の全域でのニライカナイの儀礼式では祈りと大海蛇の薫製など捧げ物が霊への分け前である。ニライカナイに近似して善行を施す死者との交流、これをボロロ族では呪術師aroettowaraareが司る。

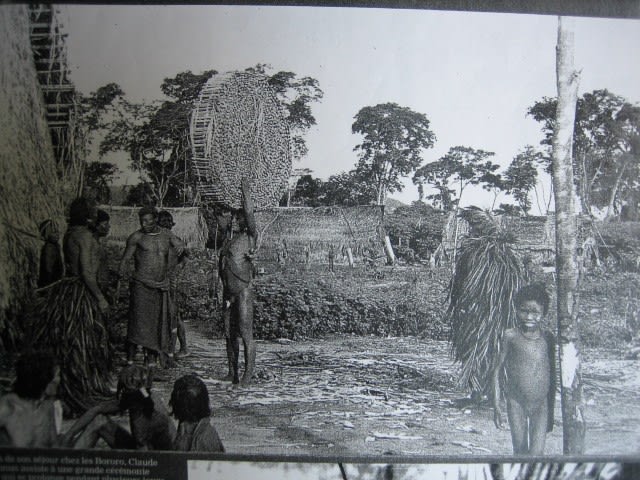

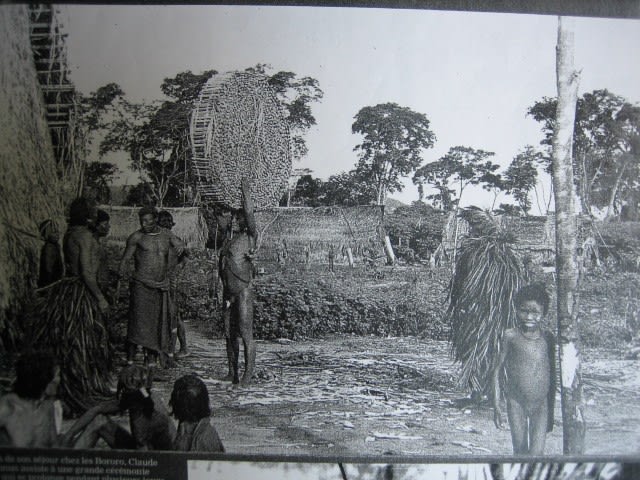

写真はボロロの葬式、男のみで追悼する。葉を全身にかぶった呪術師のBari、腰蓑式に着用する縁者。著作より写した。

写真はボロロの葬式、男のみで追悼する。葉を全身にかぶった呪術師のBari、腰蓑式に着用する縁者。著作より写した。

悪霊との交流をもう一人の呪術師bariがとり仕切る。日本での悪霊との交流は梅原猛博士の「怨霊説」に行きつく。

死に様が尋常でなく恨みを残した霊はあの世に行ききれず、この世に戻って悪さをもたらす。

博士の著作から「大津(王子、天武天皇の命により殺されたと伝わる)の霊が竜になってたたるので(大雨が続いた)祈祷を頼みたたりを抑えた旨の記事が(懐風藻に)ある。持統(天武天皇の皇后)は草壁(王子、天武と持統の子)を待ったが、突然死んでしまう」(神々の流竄、184頁)

崇徳上皇、菅原道真、そして聖徳太子もたたりの系統にあると博士は伝える。将門伝説も悪霊交流の一つであろう。レヴィストロースが語るこき使われる死者がこれらと重なる。

たたる死者が「なぜこき使われる」となるのかの質問には「言い伝えのスキームとシーケンスを分析するという」神話構造主義的に答えます。それは、

天変地異があると恨みの死者は成仏していないから呼び出せる。そして生者、権力者から「ナントカしてくれ」と命じられる。災害のたびに幾度も命じられるから「こき使われる」

実際は神社仏閣を寄進して(法隆寺、天満宮、白峯神社など)祈祷して、分け前の半分を安堵するので、命じられる訳ではないがこき使われる身分ではある。すなわちスキームはこの世の災難はあの世から、シーケンスは寄進してこき使うとなります。

レヴィストロースは5度来日したが梅原博士に面談していない(と投稿子は思う)。フランスと日本を代表する哲学者が接触していたらどんな会話になっていただろうか。

猿でも構造、悲しき熱帯を読む 了

(レヴィストロースはしばらく置き、構造主義を9~10月に再開します。

悲しき熱帯の次は「神話学」です、その第一巻(Le cru et le Cuit,生と調理)を分析します。猿でも分かる神話構造学=仮題をお待ちください)

ブラジル、マトグロッソでの有力語族ジェに属する一部族、ボロロはヴェルミリョ川に沿う地にKejara落を営む。彼らのえがく宇宙とは「社会的世界と物質の世界」の対立の構造として成立している。社会的世界とはこの世の村落であり、人々、川と魚、鳥の世界である。しかしボロロ精神はこの村落に生きるのではなく、思想としての架空の村落に生きる。そこでは支族、色分け、階層など「理想的に」細分化されている空想の村である。

この社会は「物質の世界」=超自然の死者の世界=に対峙する。

物質世界は村の脇に存在する。山、森、動物、空で、死んで後、人は自身に見合う階層に納まる。何らかの理由でこの階層から外れた霊が漂う。悪霊でこの世、社会的世界に悪さを及ぼす。両世界の交流(お告げ兆候、祈り、呪術師の活躍、降臨、祭儀など)の記述が詳しい。

構造主義的解釈として、「社会的世界」には思想としての村の構造に対立する実体の村落。そして社会的世界には思想としての「物質の世界」と対比している。ボロロ族は思想と実体の二重の対比構造を、世界観として構築している。

ボロロ的対立、すなわち死者世界と生きる世界の対比構造をレヴィストロースは日本で目撃した。

1983年に来日し沖縄に向かった。以下はエッセー集「月の裏側(L’autre cote de la Lune)中央公論社刊、川田順三訳」久高島で(祭儀ニライカナイ)の調査、シナ海のヘロドトス章からの抜粋。

「海の彼方にある住処ニラもしくはニライから神々が人々に幸せをもたらすために渡ってくるのを盛大に迎える」

伝説にとどまらず、祭儀が実行されていると驚く。

「その執行は慎ましくひなびたものだ。中略。正方形の小屋で地面にまで急勾配で下がっている藁葺きの屋根が支えられている。入るのはノロ(女性の祭儀執行者)に限られる。ノロが(海から渡ってくる)神々と交信するのはこの場においてである」

祭儀の実体は現実の場所に裏付けられる、これにはレビストロースも感動している。

「古い貝塚の跡を私たちに示した。女神が摂った食事の跡であると。(始めて神々がもたらした)穀物の種巻いたのはどこかと尋ねると、小さな原初の畑「ミフダ」に連れて行ったくれた。女神が籠もって寝たという穴がある。出来事は明らかな事実なのだ。神話時代に起こったのではなくつい最近のことなのだ」

淡々と語られるレヴィストロースの感興(81頁)を読みながら投稿子(ハガミ)は認識される死を思い起こす。

死者(霊ではあるが)は特定され、定期的にこの世に現れて善行をなず。人々を助ける死者・霊である。一方、この死者・霊は対価を求める。久高島でも沖縄奄美の全域でのニライカナイの儀礼式では祈りと大海蛇の薫製など捧げ物が霊への分け前である。ニライカナイに近似して善行を施す死者との交流、これをボロロ族では呪術師aroettowaraareが司る。

写真はボロロの葬式、男のみで追悼する。葉を全身にかぶった呪術師のBari、腰蓑式に着用する縁者。著作より写した。

写真はボロロの葬式、男のみで追悼する。葉を全身にかぶった呪術師のBari、腰蓑式に着用する縁者。著作より写した。悪霊との交流をもう一人の呪術師bariがとり仕切る。日本での悪霊との交流は梅原猛博士の「怨霊説」に行きつく。

死に様が尋常でなく恨みを残した霊はあの世に行ききれず、この世に戻って悪さをもたらす。

博士の著作から「大津(王子、天武天皇の命により殺されたと伝わる)の霊が竜になってたたるので(大雨が続いた)祈祷を頼みたたりを抑えた旨の記事が(懐風藻に)ある。持統(天武天皇の皇后)は草壁(王子、天武と持統の子)を待ったが、突然死んでしまう」(神々の流竄、184頁)

崇徳上皇、菅原道真、そして聖徳太子もたたりの系統にあると博士は伝える。将門伝説も悪霊交流の一つであろう。レヴィストロースが語るこき使われる死者がこれらと重なる。

たたる死者が「なぜこき使われる」となるのかの質問には「言い伝えのスキームとシーケンスを分析するという」神話構造主義的に答えます。それは、

天変地異があると恨みの死者は成仏していないから呼び出せる。そして生者、権力者から「ナントカしてくれ」と命じられる。災害のたびに幾度も命じられるから「こき使われる」

実際は神社仏閣を寄進して(法隆寺、天満宮、白峯神社など)祈祷して、分け前の半分を安堵するので、命じられる訳ではないがこき使われる身分ではある。すなわちスキームはこの世の災難はあの世から、シーケンスは寄進してこき使うとなります。

レヴィストロースは5度来日したが梅原博士に面談していない(と投稿子は思う)。フランスと日本を代表する哲学者が接触していたらどんな会話になっていただろうか。

猿でも構造、悲しき熱帯を読む 了

(レヴィストロースはしばらく置き、構造主義を9~10月に再開します。

悲しき熱帯の次は「神話学」です、その第一巻(Le cru et le Cuit,生と調理)を分析します。猿でも分かる神話構造学=仮題をお待ちください)

ボロロが一目置くジャガー。死者がでるとあの世(物質世界)へ貸しが出来たとして、男達は集団でジャガー狩りを組む。しかし滅多にジャガーは射止められる獣ではない。手ぶらで帰る事も多いとか。著書より転載。

ボロロが一目置くジャガー。死者がでるとあの世(物質世界)へ貸しが出来たとして、男達は集団でジャガー狩りを組む。しかし滅多にジャガーは射止められる獣ではない。手ぶらで帰る事も多いとか。著書より転載。 写真はボロロ族の儀礼前、祭りに際しては羽根飾りなどをつけるが、その前なのでペニスケースのみ。この裸身が部族の伝統である、日本でも由緒ある祭りには男はふんどし一丁で御輿を担ぐに似るか。(Le crut et le cuitから転載)

写真はボロロ族の儀礼前、祭りに際しては羽根飾りなどをつけるが、その前なのでペニスケースのみ。この裸身が部族の伝統である、日本でも由緒ある祭りには男はふんどし一丁で御輿を担ぐに似るか。(Le crut et le cuitから転載) 写真はKejaraの集合屋。平面は方形で屋根の流れが直線。これはサレジア会がボロロを改宗させようと村落を破壊して後に、ボロロ社会の再構築作業で再建されたための簡易屋(Neo-Brasilian形式と著者は皮肉る)。本来は楕円形の屋で、その屋根の流れは放射状にカーブして地に接するという手の込んだ大型建造物だった。=LeCrutetleCuitからデジカメ化)

写真はKejaraの集合屋。平面は方形で屋根の流れが直線。これはサレジア会がボロロを改宗させようと村落を破壊して後に、ボロロ社会の再構築作業で再建されたための簡易屋(Neo-Brasilian形式と著者は皮肉る)。本来は楕円形の屋で、その屋根の流れは放射状にカーブして地に接するという手の込んだ大型建造物だった。=LeCrutetleCuitからデジカメ化)