2 理性と知、現象の野の出会い

(2024年8月28日)精神作用の分析が続く。理性scienceが登場するが、これも表現として出場するから現象phénomène。 « elle n’est pas actualisée dans sa vérité » (内包するはずの)真理に起動されていないとする。現象の理性の不全を以下に語る;

« C’est pourquoi il est indifférent de se représenter que la science est le phénomène parce qu'elle entre en scène à côté d'un autre savoir, ou de nommer cet autre savoir sans vérité son mode de manifestation. Mais la science doit se libérer de cette apparence, et celle le peut seulement en se tournant contre cette apparence même. La science, en effet, ne peut pas rejeter un savoir qui n 'est pas véritable en le considérant seulement comme une vision vulgaire des choses, et en assurant qu’elle-même est une connaissance d'un tout autre ordre, et que ce savoir pour elle est absolument néant ; elle ne peut pas non plus en appeler à l 'ombre d 'un savoir meilleur dans l'autre savoir » (68頁)

理性は別の知の脇に舞台(認識)に現れる、この事情が理性もまた現象であると表現される背景である。言い換えればこの知、真理を外された知が理性の表現である。しかし理性は外貌(真理に遠くなった現象)から抜け出ようとする。それは(外貌)自身に背を向けてこそ可能となる。結局、理性は、真理ではなく、物事の卑近な映像を示すだけの一つの知にすぎないけど、それを放り出せない。己に向けられる知は無と知りながらも、とある秩序で形作られている認識、その内こそ自身の住まいと安堵する。別の知、より良い知の影に身を忍ばせるなど不可と知るから。

本書2巻(左)、表表紙(中央)、先付け

先付けの拡大写真、Aubier社モンテーニュ版ローマ数字は1939年

Hyppolite:Si plus haut Hegel critiquait toute critique de la connaissance, semblant approuver la philosophie de l 'absolu de Schelling本章の冒頭で存在の「絶対」をヘーゲルが語ったが、それはシェリング(自然哲学)の「絶対」を採り入れていると思える(du fait que l'absolu seul est vrai絶対のみが真理である、67頁)。しかしここで知の絶対を否定する。Comme le remarque Kroner, il y a donc à certains égards ici un retour à Kant et à Fichite. On sait de plus que, pour Hegel, le phénomène est un moment nécessaire de l'essence. La manifestation de la Science est un moment de la science, et donc elle-même science. Kroner(新ヘーゲル派)の指摘(知に絶対はない)ではカント、フィフィテ(ドイツ観念論)への回帰を示す幾つかの配慮が認められる。私(Hyppolite)は更に深めて、ヘーゲルは、現象は実質(モノ)に不可欠の節目であり、理性の節目が理性の発露であるから、(現象として表象されるにせよ)理性そのものと言えるのだ。

部族民:知savoirはun savoirと別の知l’autre savoirに言い分けしている。理性がすがる知は不定冠詞un、この知は現象の知(savoir phénoménal、後文)としているもう一つの別の知には定冠詞l’autreをかぶせる。。定冠詞知は絶対知であり、理性はこれを捉えられない。

理性は(不定冠詞の)別の知の脇に(en scène à côté d 'un autre savoir)に現れる。現象の知は外部のモノを持ち込むが、そこには真実がない。真理がないから認識の野に真理は生えない。真理追求に挑むヒト理性の本来的不能を、現象のからくりから説明している。理性は己の持つ概念と現象であるモノの概念と見比べる。この作業は、そもそもの仕組みから、合致しない。そして次段階へ向かう(背を向けると教える)。

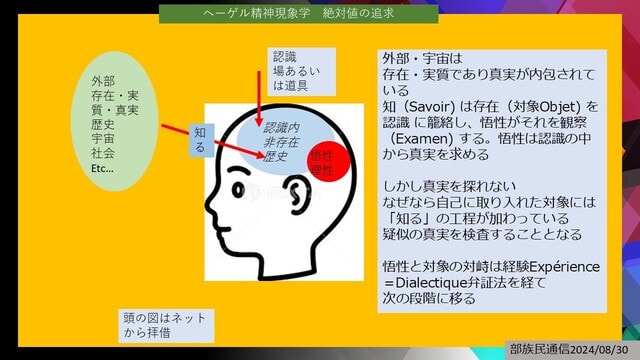

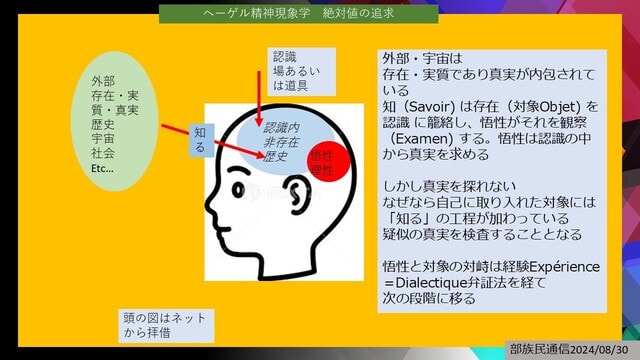

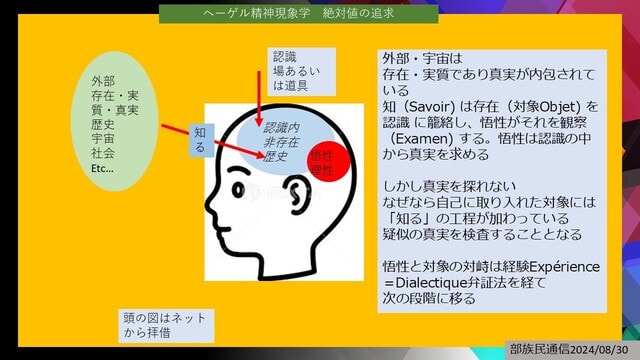

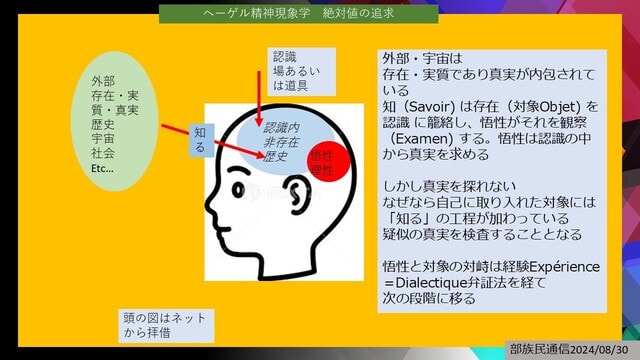

人の頭が精神、精神には認識が宿りそれは現象の野、そこに知が外部のモノを持ち込み、悟性(conscience) が検査する。しかし外部にあっては真理のモノは精神に持ち込まれると、現象のモノに化ける。どんなにヒトが優秀でも、現象の影でしかないモノから真理は導き出せない(図は前出)

« Elle (science) existe dans une connaissance non-véritable, c'est-à-dire à un mauvais mode de son être et à son phénomène plutôt qu'à ce qu'elle est en soi et pour soi. C 'est pour cette raison que doit ici être entreprise la présentation de la manifestation du savoir, ou du savoir phénoménal » (同) 理性が(非真理の)認識connaissance内に存在すれば、それは劣化であり現象である、己性状の「律自そして覚自」の状態と比べ下位となる。それが理由となって、ここ認識では知、すなわち現象知の行動表現だけが、仕組まれている。

Hyppolite :Si Hegel n’admet pas plus qu’en 1801 l'idée d'une critique de la connaissance, il admet cependant la nécessité d 'une phénoménologie, c'est·à-dire d'une étude du développement du savoir phénoménal jusqu'au savoir absolu. 1801年(本書出版年)にはすでに認識批判の考えを持っていなかったにしても、現象学展開の必要性は理解していた。その方法でのみ、現象的知 savoir phénoménalが絶対知savoir absoluに昇華できる。

部族民:現象の知le savoir phénoménal となって定冠詞がついた。知には絶対知と現象知が並立するとヘーゲルは主張する。ヒトが現象の野で覚知できるのは現象の知、そこには真理véritéが含まれない。

ヒトにはそもそもの理性、絶対の知が備わる。しかし思考活動に入ると現象の野でしか理性は発現しないから、絶対を失う(現象として表象される)理性に化ける。次の「律自であり覚自」である知よりも現象にもたれる知は「低い」。この意味は文脈からして「律自であり覚自」の知が絶対知なのだが、部族民はこの論理を理解できない。でも字面通りにワカッタ事にしよう。

部族民はカントと比較して;先験(Transcendantal)に理性と認識、考える力(Entendement)に知と悟性を当てる。先験は観念的、考える力は行動する―この図式がヘーゲル現象論にも当てはまる。

Hyppoliteは弁証法の検証、反応の過程を、カントの繰り返す「批判」と結びつけた。これには「ハタと手を打った」よく理解できる。真理に遠い現象の精神は、弁証法の(moment節目の)繰り返しによって、真理に近づく。カントでは批判の重ね上げがこの動きに近似する、両者ともに目的は真理追求。こうした脚注を目にすると、ヘーゲルに西洋哲学大御所重鎮の思考の呻吟の歴史引き継いでいる感に打たれる。

Hyppolite訳、ヘーゲル精神現象学の紹介 3 了 (8月28日)

(2024年8月28日)精神作用の分析が続く。理性scienceが登場するが、これも表現として出場するから現象phénomène。 « elle n’est pas actualisée dans sa vérité » (内包するはずの)真理に起動されていないとする。現象の理性の不全を以下に語る;

« C’est pourquoi il est indifférent de se représenter que la science est le phénomène parce qu'elle entre en scène à côté d'un autre savoir, ou de nommer cet autre savoir sans vérité son mode de manifestation. Mais la science doit se libérer de cette apparence, et celle le peut seulement en se tournant contre cette apparence même. La science, en effet, ne peut pas rejeter un savoir qui n 'est pas véritable en le considérant seulement comme une vision vulgaire des choses, et en assurant qu’elle-même est une connaissance d'un tout autre ordre, et que ce savoir pour elle est absolument néant ; elle ne peut pas non plus en appeler à l 'ombre d 'un savoir meilleur dans l'autre savoir » (68頁)

理性は別の知の脇に舞台(認識)に現れる、この事情が理性もまた現象であると表現される背景である。言い換えればこの知、真理を外された知が理性の表現である。しかし理性は外貌(真理に遠くなった現象)から抜け出ようとする。それは(外貌)自身に背を向けてこそ可能となる。結局、理性は、真理ではなく、物事の卑近な映像を示すだけの一つの知にすぎないけど、それを放り出せない。己に向けられる知は無と知りながらも、とある秩序で形作られている認識、その内こそ自身の住まいと安堵する。別の知、より良い知の影に身を忍ばせるなど不可と知るから。

本書2巻(左)、表表紙(中央)、先付け

先付けの拡大写真、Aubier社モンテーニュ版ローマ数字は1939年

Hyppolite:Si plus haut Hegel critiquait toute critique de la connaissance, semblant approuver la philosophie de l 'absolu de Schelling本章の冒頭で存在の「絶対」をヘーゲルが語ったが、それはシェリング(自然哲学)の「絶対」を採り入れていると思える(du fait que l'absolu seul est vrai絶対のみが真理である、67頁)。しかしここで知の絶対を否定する。Comme le remarque Kroner, il y a donc à certains égards ici un retour à Kant et à Fichite. On sait de plus que, pour Hegel, le phénomène est un moment nécessaire de l'essence. La manifestation de la Science est un moment de la science, et donc elle-même science. Kroner(新ヘーゲル派)の指摘(知に絶対はない)ではカント、フィフィテ(ドイツ観念論)への回帰を示す幾つかの配慮が認められる。私(Hyppolite)は更に深めて、ヘーゲルは、現象は実質(モノ)に不可欠の節目であり、理性の節目が理性の発露であるから、(現象として表象されるにせよ)理性そのものと言えるのだ。

部族民:知savoirはun savoirと別の知l’autre savoirに言い分けしている。理性がすがる知は不定冠詞un、この知は現象の知(savoir phénoménal、後文)としているもう一つの別の知には定冠詞l’autreをかぶせる。。定冠詞知は絶対知であり、理性はこれを捉えられない。

理性は(不定冠詞の)別の知の脇に(en scène à côté d 'un autre savoir)に現れる。現象の知は外部のモノを持ち込むが、そこには真実がない。真理がないから認識の野に真理は生えない。真理追求に挑むヒト理性の本来的不能を、現象のからくりから説明している。理性は己の持つ概念と現象であるモノの概念と見比べる。この作業は、そもそもの仕組みから、合致しない。そして次段階へ向かう(背を向けると教える)。

人の頭が精神、精神には認識が宿りそれは現象の野、そこに知が外部のモノを持ち込み、悟性(conscience) が検査する。しかし外部にあっては真理のモノは精神に持ち込まれると、現象のモノに化ける。どんなにヒトが優秀でも、現象の影でしかないモノから真理は導き出せない(図は前出)

« Elle (science) existe dans une connaissance non-véritable, c'est-à-dire à un mauvais mode de son être et à son phénomène plutôt qu'à ce qu'elle est en soi et pour soi. C 'est pour cette raison que doit ici être entreprise la présentation de la manifestation du savoir, ou du savoir phénoménal » (同) 理性が(非真理の)認識connaissance内に存在すれば、それは劣化であり現象である、己性状の「律自そして覚自」の状態と比べ下位となる。それが理由となって、ここ認識では知、すなわち現象知の行動表現だけが、仕組まれている。

Hyppolite :Si Hegel n’admet pas plus qu’en 1801 l'idée d'une critique de la connaissance, il admet cependant la nécessité d 'une phénoménologie, c'est·à-dire d'une étude du développement du savoir phénoménal jusqu'au savoir absolu. 1801年(本書出版年)にはすでに認識批判の考えを持っていなかったにしても、現象学展開の必要性は理解していた。その方法でのみ、現象的知 savoir phénoménalが絶対知savoir absoluに昇華できる。

部族民:現象の知le savoir phénoménal となって定冠詞がついた。知には絶対知と現象知が並立するとヘーゲルは主張する。ヒトが現象の野で覚知できるのは現象の知、そこには真理véritéが含まれない。

ヒトにはそもそもの理性、絶対の知が備わる。しかし思考活動に入ると現象の野でしか理性は発現しないから、絶対を失う(現象として表象される)理性に化ける。次の「律自であり覚自」である知よりも現象にもたれる知は「低い」。この意味は文脈からして「律自であり覚自」の知が絶対知なのだが、部族民はこの論理を理解できない。でも字面通りにワカッタ事にしよう。

部族民はカントと比較して;先験(Transcendantal)に理性と認識、考える力(Entendement)に知と悟性を当てる。先験は観念的、考える力は行動する―この図式がヘーゲル現象論にも当てはまる。

Hyppoliteは弁証法の検証、反応の過程を、カントの繰り返す「批判」と結びつけた。これには「ハタと手を打った」よく理解できる。真理に遠い現象の精神は、弁証法の(moment節目の)繰り返しによって、真理に近づく。カントでは批判の重ね上げがこの動きに近似する、両者ともに目的は真理追求。こうした脚注を目にすると、ヘーゲルに西洋哲学大御所重鎮の思考の呻吟の歴史引き継いでいる感に打たれる。

Hyppolite訳、ヘーゲル精神現象学の紹介 3 了 (8月28日)

(2024年8月25日)この解釈(悟性の不能、8月23日投稿)を含んで次節の一文を読む; « toute l 'entreprise de gagner à la conscience ce qui est en soi par la médiation de la connaissance est dans son concept un contre-sens, et qu’il y a entre la connaissance et l'absolu une ligne de démarcation très nette. » (同)瞑想し自身が本来持つ性状を掴む悟性の、あらゆる、企ては、認識の概念とは反対方向を目指す。認識と絶対の間には明瞭な識別線が引かれるのだから。

部族民:悟性(conscience)が登場する。後文で悟性の機能は弁証法と絡めて、かくかく説明される。認識(connaissance)は真理に向かうべく現象を野に映す。それを悟性が検査する、そして悟性は認識が抱いている概念とは「反対contre-sens」に向かう。故に真理にはたどり着かない。前文の「外部を理解せむとする悟性ながら、それは不能」に対応する。認識にはすでに(現象に関わる時点で)、絶対との明瞭な境界が存在する。なぜ境界線が明瞭なのか。絶対はモノが所有する、モノは認識外部に存在する。認識の野に動めくモノらしきは、絶対を反映するだけの現象でしかないから、この境界線は絶対と現象の差、ここが明瞭ーと読みたい。

蛇足; ヘーゲル全集(岩波、金子訳)では絶対を「絶対者」としている。この語は神を表す。しかし西洋哲学は思考から神を引き剥がすのを目的とするから(デカルトパスカルしかり、カントも)、ヘーゲルに「神」が登場するのは違和を感じる。神であれば « Absolu » 冠詞を被せず大文字で始まるを常とするから(仏語)、表現の上でも神はありえない。なおl’absolu絶対は本書を通じて、実質essence、真理véritéと併用して用いられる。存在するモノにしかそれら絶対は付与されない、この用語法は明確です。

ヒトの精神の略図(既出)

« si la crainte de tomber dans l’erreur introduit une méfiance dans la science, science qui sans ces scrupules se met d'elle-même à l'œuvre et connait effectivement, on ne voit pas pourquoi, inversement, on ne doit pas introduire une méfiance à l’égard de cette méfiance, pourquoi on ne doit pas craindre que cette crainte de se tromper ne soit déjà l’erreur même.

En fait, cette crainte présuppose quelque chose, elle présuppose même beaucoup comme vérité, et elle fait reposer ses scrupules et ses déductions sur cette base qu'il faudrait d'abord elle-même examiner pour savoir si elle est la vérité. » (66頁)

訳:誤謬に嵌る怖れは理性scienceに不信を芽生えさせる。しかしながら理性は平然と、己をして活動に入り、しっかりとそれを理解している。ヒト(理性の言い換え)はなぜこの怖れに気づかないのか。これと反対を考えよう、不信があったとしてもそれを理由として、不信を芽生えさせてはならない。間違いを犯してしまう怖れ、それを感じているその時が、すでに誤りに陥っている訳だが、なぜその事態をヒトは怖れないのか。

この怖れは、何かを前提とする、それは多くを真実としてしまう事だ。それ故、躊躇いもこじつけも、一旦、理性の土台に置こう。そこで、こうした怖れの、それ自体が真理であるかを検証するのだ。

« Elle présuppose précisément des représentations de la connaissance comme d'un instrument et d 'tin milieu, elle présuppose aussi une différence entre nous-même et cette connaissance ; surtout, elle présuppose que l’absolu se trouve d’un côté, et elle présuppose que la connaissance se trouvant d’un autre côté, pour soi et séparée de l 'absolu, est pourtant quelque chose de réel. En d’autres termes, elle présuppose que la connaissance, laquelle étant en dehors de l'absolu, est certainement aussi en dehors de la vérité, est pourtant encore véridique, admission par laquelle ce qui se nomme crainte de l'erreur se fait plutôt soi-même connaître comme crainte de la vérité » (67頁)

怖れは明確に、認識が時に道具(動き)として時に場として(影)の現象表現を採るのを前提にしている。我々自身(理性と理解)と認識との差異を予測している。怖れは、絶対はこちらに位置し、認識はあちら、覚自である故に絶対と離されていると知るし、「それなり」に実質である。別の説明と採ろう、怖れは、認識とは、絶対の外側にあるから、真理の外側であると知る。それでも認識はなおvéridique真実(らしき)である。それをして、誤りの怖れとは真理の怖れと分かる。

部族民:鍵語は « crainte» 怖れ。これは個人の感情「憂慮」ではない。認識に感情が入り込む文脈は考えられない。あり得る間違い、陥穽、リスクと考えたい。動詞devoir (活用でdoit)は「なすべき」ではなく「あり得る」とする。「真実véridique」の正確な意味は「dit vérité真実とされる 、辞書Robertなど」なので本当の真実 vérité とは異なる。

ヒトの精神活動、真理追求に潜むその不能を、精神の仕組から掘り起こしている。活動の根底には理性(science)が控える。しかし理性とて真理ではないからモノの真理にたどり着かない。かく、認識の仕組は不完全を抱える。我々(=理性)はそれに気づいていないから、思い違いが発生するなどとの用心を心得ていない。最終行の「真理の怖れcrainte de la vérité」は読み替えて、真理に「たどり着いたと錯覚する陥穽」となる。

引用文の伝えかけの真理追求に伴う怖れ(陥穽、起こり得る間違い)をまとめる:

1誤りに陥る 2理性はそれに気づかない 3誤りにはまると気付いた理性はすでに誤り 4多くを真理としてしまう 5戸惑いこじつけを休ませてこの前提(怖れ)は真実かを検証しなければ(でもしない) 6認識は道具でもあり現象の舞台でもある(前提) 7理性と認識に乖離 8認識は絶対の外 9現象を検査しても真理にたどり着かない 10真理にたどり着いたと勘違い、これも陥穽。

精神神動は「絶対」に届かないを10にまとめたが、次の文がこの10を言い表す « Cette conclusion résulte du fait que l'absolu seul est vrai ou que le vrai seul est absolu » (67頁)結論は 絶対は真理であり、真理は絶対である。

Hyppolite訳、ヘーゲル精神現象学の紹介 2 了 (8月25日)

部族民:悟性(conscience)が登場する。後文で悟性の機能は弁証法と絡めて、かくかく説明される。認識(connaissance)は真理に向かうべく現象を野に映す。それを悟性が検査する、そして悟性は認識が抱いている概念とは「反対contre-sens」に向かう。故に真理にはたどり着かない。前文の「外部を理解せむとする悟性ながら、それは不能」に対応する。認識にはすでに(現象に関わる時点で)、絶対との明瞭な境界が存在する。なぜ境界線が明瞭なのか。絶対はモノが所有する、モノは認識外部に存在する。認識の野に動めくモノらしきは、絶対を反映するだけの現象でしかないから、この境界線は絶対と現象の差、ここが明瞭ーと読みたい。

蛇足; ヘーゲル全集(岩波、金子訳)では絶対を「絶対者」としている。この語は神を表す。しかし西洋哲学は思考から神を引き剥がすのを目的とするから(デカルトパスカルしかり、カントも)、ヘーゲルに「神」が登場するのは違和を感じる。神であれば « Absolu » 冠詞を被せず大文字で始まるを常とするから(仏語)、表現の上でも神はありえない。なおl’absolu絶対は本書を通じて、実質essence、真理véritéと併用して用いられる。存在するモノにしかそれら絶対は付与されない、この用語法は明確です。

ヒトの精神の略図(既出)

« si la crainte de tomber dans l’erreur introduit une méfiance dans la science, science qui sans ces scrupules se met d'elle-même à l'œuvre et connait effectivement, on ne voit pas pourquoi, inversement, on ne doit pas introduire une méfiance à l’égard de cette méfiance, pourquoi on ne doit pas craindre que cette crainte de se tromper ne soit déjà l’erreur même.

En fait, cette crainte présuppose quelque chose, elle présuppose même beaucoup comme vérité, et elle fait reposer ses scrupules et ses déductions sur cette base qu'il faudrait d'abord elle-même examiner pour savoir si elle est la vérité. » (66頁)

訳:誤謬に嵌る怖れは理性scienceに不信を芽生えさせる。しかしながら理性は平然と、己をして活動に入り、しっかりとそれを理解している。ヒト(理性の言い換え)はなぜこの怖れに気づかないのか。これと反対を考えよう、不信があったとしてもそれを理由として、不信を芽生えさせてはならない。間違いを犯してしまう怖れ、それを感じているその時が、すでに誤りに陥っている訳だが、なぜその事態をヒトは怖れないのか。

この怖れは、何かを前提とする、それは多くを真実としてしまう事だ。それ故、躊躇いもこじつけも、一旦、理性の土台に置こう。そこで、こうした怖れの、それ自体が真理であるかを検証するのだ。

« Elle présuppose précisément des représentations de la connaissance comme d'un instrument et d 'tin milieu, elle présuppose aussi une différence entre nous-même et cette connaissance ; surtout, elle présuppose que l’absolu se trouve d’un côté, et elle présuppose que la connaissance se trouvant d’un autre côté, pour soi et séparée de l 'absolu, est pourtant quelque chose de réel. En d’autres termes, elle présuppose que la connaissance, laquelle étant en dehors de l'absolu, est certainement aussi en dehors de la vérité, est pourtant encore véridique, admission par laquelle ce qui se nomme crainte de l'erreur se fait plutôt soi-même connaître comme crainte de la vérité » (67頁)

怖れは明確に、認識が時に道具(動き)として時に場として(影)の現象表現を採るのを前提にしている。我々自身(理性と理解)と認識との差異を予測している。怖れは、絶対はこちらに位置し、認識はあちら、覚自である故に絶対と離されていると知るし、「それなり」に実質である。別の説明と採ろう、怖れは、認識とは、絶対の外側にあるから、真理の外側であると知る。それでも認識はなおvéridique真実(らしき)である。それをして、誤りの怖れとは真理の怖れと分かる。

部族民:鍵語は « crainte» 怖れ。これは個人の感情「憂慮」ではない。認識に感情が入り込む文脈は考えられない。あり得る間違い、陥穽、リスクと考えたい。動詞devoir (活用でdoit)は「なすべき」ではなく「あり得る」とする。「真実véridique」の正確な意味は「dit vérité真実とされる 、辞書Robertなど」なので本当の真実 vérité とは異なる。

ヒトの精神活動、真理追求に潜むその不能を、精神の仕組から掘り起こしている。活動の根底には理性(science)が控える。しかし理性とて真理ではないからモノの真理にたどり着かない。かく、認識の仕組は不完全を抱える。我々(=理性)はそれに気づいていないから、思い違いが発生するなどとの用心を心得ていない。最終行の「真理の怖れcrainte de la vérité」は読み替えて、真理に「たどり着いたと錯覚する陥穽」となる。

引用文の伝えかけの真理追求に伴う怖れ(陥穽、起こり得る間違い)をまとめる:

1誤りに陥る 2理性はそれに気づかない 3誤りにはまると気付いた理性はすでに誤り 4多くを真理としてしまう 5戸惑いこじつけを休ませてこの前提(怖れ)は真実かを検証しなければ(でもしない) 6認識は道具でもあり現象の舞台でもある(前提) 7理性と認識に乖離 8認識は絶対の外 9現象を検査しても真理にたどり着かない 10真理にたどり着いたと勘違い、これも陥穽。

精神神動は「絶対」に届かないを10にまとめたが、次の文がこの10を言い表す « Cette conclusion résulte du fait que l'absolu seul est vrai ou que le vrai seul est absolu » (67頁)結論は 絶対は真理であり、真理は絶対である。

Hyppolite訳、ヘーゲル精神現象学の紹介 2 了 (8月25日)

La Phénoménologie de l’Esprit Hegel Traduction Jean Hyppolite

INTRODUCTION 導入の章

(2024年8月23日)本章のあらまし:理性(science)が精神の基盤となる。悟性 (conscience) は理解活動を担い、知(savoir)が持ち込む対象(objet)を検証する。両者の一連活動は「真理に近づく」精神作用、その弁証法が現象となって展開する舞台は認識(conscience)の野。

対象、検査など認識活動は現象の影として発現する。しかしこの理解過程には深刻な陥穽が潜む。外部から取り入れるモノ、対象は現象と化した途端、本来(持っていたはず)の真理を失う。故に悟性が検証しようと、真理には絶対に近づけない。悟性が弁証法の工程(expérience)経ながら、あらゆる外観を脱ぎ捨て、いつに日にか真理を捉えるであろうと本章は締めくくられる。外観とはen-soi律自と覚自pour-soiの自我の属性、本来の自身に戻るためにはこれらを捨てる。絶対を掴む過程である。

本書の表表紙

原典について:本書はAubier社モンテーニュ刊(1939年パリ)。Hyppolite著は他に « Genèse et structure de la Phénoménologie de l’esprit » 精神現象学の生成と構造が刊行されている(ガリマール社1957年刊)。似ている書題であるが、刊行された経緯は、原本が「難しすぎる」の声が上がり、Hyppolite自らが解説を書きいれた別の本です(岩波刊、市倉訳)。ヘーゲル全集(金子訳)には本書も掲載されるがドイツ語原本からの訳です。本稿の元本の(Genèse…の付かない仏語版)Hyppolite書は日本に紹介されていない。導入章ではヘーゲル弁証法の(初期の)思想、真髄が説明されている。

本稿で引用する文は章の全体(12頁)の五分の1ほど。ヘーゲル思考の展開に沿い文を選択したつもりですが、説明至らない部分もあるかと反省します。皆様にヘーゲルの思想が伝われば幸いです。(部族民蕃神)

1 概論、真理への道のり、陥穽と精神の不能

章頭の一文;

« Il est naturel de supposer qu'avant d 'affronter en philosophie la chose même, c'est-à-dire la connaissance effectivement réelle de ce qui est en vérité, on doit préalablement s 'entendre sur la connaissance qu’on considère comme l 'instrument à l 'aide duquel on s'empare de l 'absolu ou comme le moyen grâce auquel on l'aperçoit * »

「モノそのもの」を哲学観点から理解する、これは真理の追求に欠かせない。その前にある理論の取りまとめ準備が必要である。それは認識の意味の確定、真理に対して「実効的réelle」とはいかなる状況かを確定する。認識は絶対を掴み取る道具である、あるいはそれを知覚する方法である。この2点を前提として決めておきたい。

Hyppoliteの脚注:*Ces deux hypothèses paraissent correspondre, l’une à un entendement actif, autre à une sensibilité passive. 2の仮説は相応するようだ。1は理解する力の能動(認識を道具として)、2は感覚の受動(精神の現象として)―としている。

部族民の感想:ヘーゲルは2の思想を提示した。1は脚注にある通り。現象活動としての2通りの解析手法。現象の2の様態(道具と場)には、本章を通し幾度か、立ち戻っている。もう一方は認識の意味、「実際的réelle」connaissance effectivement réelleとはどのような状態かを追う。実質(絶対、真理とも)であるモノに対して非実質の精神が、現象を通していかに真理に接近するのか。認識が実際(実質)に向かう道のりcheminは、現象作用のからくりで真理に到達しない。現象として外部を理解する悟性の不能を主題としている。

« Une telle préoccupation semble justifiée, en partie, parce qu'il pourrait y avoir diverses espèces de connaissances, et que dans le nombre l'une pourrait être mieux adaptée que l 'autre pour atteindre ce but final, justifiée donc aussi par la possibilité d 'un choix erroné parmi elles, en partie aussi parce que la connaissance étant une faculté d 'une espèce et d 'une portée déterminée, sans détermination plus précise de sa nature et de ses limites, on peut rencontrer les nuées de l 'erreur au lieu d 'atteindre le ciel de la vérité. » ( 65頁 )

こうした前準備は正当化されよう。なぜなら多様な認識が(人々に)取り沙汰されている。しかしその中の一つのみが、他を凌いで、最終目的に到達できる。選択に誤りを犯してしまう事態は避けねばならぬ。さらに認識は活動域、到達範囲に限界を帯びるのだから、その能力を特定しないと誤りに陥いる。「真実の天に達する途上で偽りの雲」に紛れることになる。

部族民:認識Connaissanceはヒト精神Espritに宿る。思考であるからに、真理(に到達できる)と見なすは誤り。諦めるが妥当であろう。しかしその能力と限界をあからさまにして最終目的、真理の天空に到達できるとヘーゲルは(本章の最後行で)語る。精神に取り込んだモノは実際のモノから遊離しているけれど、幾度もの検査と経験(ヘーゲル弁証法)を通して絶対に到達する。本書の主題である。

Hyppolite訳、ヘーゲル精神現象学の紹介 1 了 (8月23日)

INTRODUCTION 導入の章

(2024年8月23日)本章のあらまし:理性(science)が精神の基盤となる。悟性 (conscience) は理解活動を担い、知(savoir)が持ち込む対象(objet)を検証する。両者の一連活動は「真理に近づく」精神作用、その弁証法が現象となって展開する舞台は認識(conscience)の野。

対象、検査など認識活動は現象の影として発現する。しかしこの理解過程には深刻な陥穽が潜む。外部から取り入れるモノ、対象は現象と化した途端、本来(持っていたはず)の真理を失う。故に悟性が検証しようと、真理には絶対に近づけない。悟性が弁証法の工程(expérience)経ながら、あらゆる外観を脱ぎ捨て、いつに日にか真理を捉えるであろうと本章は締めくくられる。外観とはen-soi律自と覚自pour-soiの自我の属性、本来の自身に戻るためにはこれらを捨てる。絶対を掴む過程である。

本書の表表紙

原典について:本書はAubier社モンテーニュ刊(1939年パリ)。Hyppolite著は他に « Genèse et structure de la Phénoménologie de l’esprit » 精神現象学の生成と構造が刊行されている(ガリマール社1957年刊)。似ている書題であるが、刊行された経緯は、原本が「難しすぎる」の声が上がり、Hyppolite自らが解説を書きいれた別の本です(岩波刊、市倉訳)。ヘーゲル全集(金子訳)には本書も掲載されるがドイツ語原本からの訳です。本稿の元本の(Genèse…の付かない仏語版)Hyppolite書は日本に紹介されていない。導入章ではヘーゲル弁証法の(初期の)思想、真髄が説明されている。

本稿で引用する文は章の全体(12頁)の五分の1ほど。ヘーゲル思考の展開に沿い文を選択したつもりですが、説明至らない部分もあるかと反省します。皆様にヘーゲルの思想が伝われば幸いです。(部族民蕃神)

1 概論、真理への道のり、陥穽と精神の不能

章頭の一文;

« Il est naturel de supposer qu'avant d 'affronter en philosophie la chose même, c'est-à-dire la connaissance effectivement réelle de ce qui est en vérité, on doit préalablement s 'entendre sur la connaissance qu’on considère comme l 'instrument à l 'aide duquel on s'empare de l 'absolu ou comme le moyen grâce auquel on l'aperçoit * »

「モノそのもの」を哲学観点から理解する、これは真理の追求に欠かせない。その前にある理論の取りまとめ準備が必要である。それは認識の意味の確定、真理に対して「実効的réelle」とはいかなる状況かを確定する。認識は絶対を掴み取る道具である、あるいはそれを知覚する方法である。この2点を前提として決めておきたい。

Hyppoliteの脚注:*Ces deux hypothèses paraissent correspondre, l’une à un entendement actif, autre à une sensibilité passive. 2の仮説は相応するようだ。1は理解する力の能動(認識を道具として)、2は感覚の受動(精神の現象として)―としている。

部族民の感想:ヘーゲルは2の思想を提示した。1は脚注にある通り。現象活動としての2通りの解析手法。現象の2の様態(道具と場)には、本章を通し幾度か、立ち戻っている。もう一方は認識の意味、「実際的réelle」connaissance effectivement réelleとはどのような状態かを追う。実質(絶対、真理とも)であるモノに対して非実質の精神が、現象を通していかに真理に接近するのか。認識が実際(実質)に向かう道のりcheminは、現象作用のからくりで真理に到達しない。現象として外部を理解する悟性の不能を主題としている。

« Une telle préoccupation semble justifiée, en partie, parce qu'il pourrait y avoir diverses espèces de connaissances, et que dans le nombre l'une pourrait être mieux adaptée que l 'autre pour atteindre ce but final, justifiée donc aussi par la possibilité d 'un choix erroné parmi elles, en partie aussi parce que la connaissance étant une faculté d 'une espèce et d 'une portée déterminée, sans détermination plus précise de sa nature et de ses limites, on peut rencontrer les nuées de l 'erreur au lieu d 'atteindre le ciel de la vérité. » ( 65頁 )

こうした前準備は正当化されよう。なぜなら多様な認識が(人々に)取り沙汰されている。しかしその中の一つのみが、他を凌いで、最終目的に到達できる。選択に誤りを犯してしまう事態は避けねばならぬ。さらに認識は活動域、到達範囲に限界を帯びるのだから、その能力を特定しないと誤りに陥いる。「真実の天に達する途上で偽りの雲」に紛れることになる。

部族民:認識Connaissanceはヒト精神Espritに宿る。思考であるからに、真理(に到達できる)と見なすは誤り。諦めるが妥当であろう。しかしその能力と限界をあからさまにして最終目的、真理の天空に到達できるとヘーゲルは(本章の最後行で)語る。精神に取り込んだモノは実際のモノから遊離しているけれど、幾度もの検査と経験(ヘーゲル弁証法)を通して絶対に到達する。本書の主題である。

Hyppolite訳、ヘーゲル精神現象学の紹介 1 了 (8月23日)

(2024年8月12日)本ブログに接近していただく皆様に深く感謝いたすとともに、残暑お見舞い申し上げます(ペコリの部族民通信一同、画像なし)。

ヘーゲルの「精神現象学」の仏語書 La phénoménologie de l’Esprit (全2巻)、その導入部Introduction紹介に挑戦します。哲学者にして教育家Hyppolite(Jean、1907~1968年フランス、高等師範学校長、フランス学院哲学教授など歴任)訳を原本に用います(出版は1939年、写真)。本書でヘーゲルはヒトが「絶対知=Savoir absolu」(原本が仏語なので用語は以下、仏語となります。なお部族民渡来部はドイツ語を知らない)を獲得する過程を精神作用として追求した。精神(頭脳)に舞台を置いたその活動の有り様を「現象」として書き綴った作品となります。

2巻の全ページ700超の紹介は不可能ながら、導入Introductionはページ数にして12、コレは可能かと思い込み、数回に分けて動画投稿する予定です。

ここでヘーゲルなど全くの門外漢の部族民(蕃神ハカミ)が、無謀にも、解説を投稿するに至る裏を―。前回投稿は「仏語哲学書の読み方」、鍵語を色分けして、語義を確定して解釈にたどり着く―だった(蕃神はSNS露出を避けるのでYoutubeでの解説は渡来部)。友人から「レヴィストロースはやはり人類学者、純粋な(形而上学の)哲学ではない。正統哲学書に鍵語色分けの手法をガチ展開してくれ」半ば脅迫がメールの依頼で寄せられた。思い出したのが蔵書のヘーゲル本。さらに頃は夏、猛暑に外出する機会から疎外される我が身ならば、本でも読もうかと投稿に進んだ次第です。

最終文節に結論(おそらく本書全体の結語)がまとまっているので、まずはこの部を以下に引用;

C'est pourquoi les moments du tout sont des figures de la conscience. En se poussant vers son existence vraie, la conscience atteindra un point où elle se libérera de l’apparence, l’apparence d'être entachée de quelque chose d'étranger qui est seulement pour elle et comme un autre; elle atteindra ainsi le point où le phénomène devient égal à l'essence, où, en conséquence, la présentation de l'expérience coïncide avec la science authentique de l'esprit; finalement, quand la conscience saisira cette essence qui lui est propre, elle désignera la nature du savoir absolu lui-même. (page77)

(前文に精神作用の節目(Moment)には悟性(Conscience)が湧き上がる現象)について、なぜその様になるのか。それら節目節目が、悟性の形態化(Figures)となるからです。己存在の真実を勝ちとるため悟性は、それらの節目を通して、ある一点に到達できる。その点とは、不要の外部要素に滲みこんでいる自身の表層、それは自身のためでもあり他者に向かうものでもあるが、悟性はそれを脱ぎ捨てるに至る。現象が実質(Essence)に同等となる到達点である。この流れにおいて(弁証法の)経緯(Expérience)は精神の正統なる理性(Science)一致する。最終的に悟性はこの、そもそも彼にふさわしい実質を具有するとなり、そこで知の絶対savoir absoluを悟性が取り込む事となる。

解説 : 精神の現象で主役を務めるのが悟性、悟性にはそもそもの基準が自身に具わる。精神舞台に知(Savoir)によってもたらされる対象(実在する外部のモノ)の真実を捉えんと、検査Examenに入る。しかし真実は捉えられない、なぜなら対象を舞台に持ち込む知はそれ自身の基準を持つから、知の基準が対象に投影されるから、悟性が対象の真実を捉えるとは限らない。検査の節目に異なる基準同士がすり合わされ反作用を生む(Expérience経験として表される、訳者HyppoliteはExpérience=Dialectique弁証法と解説する)。幾節かの反作用をへて、絶対知を悟性が獲得する。

この12ページの要約における悟性、理性、知など個別を700ページ渡って詳細記述した力作が本書です。Hyppolite版についてフランス知識界隈の評価は;

Il faut se rendre compte de notre chance : cela ne fait que quelques dizaines d’années que le texte de la Phénoménologie de l’esprit peut être lu en français. Il a fallu attendre plus de cent trente ans pour que la première traduction voie le jour : c’est celle de Jean Hyppolite, en 1939-1941, qui a eu le courage de s’attaquer à ce monument. Jusqu’alors, en France on ne connaissait surtout Hegel que par l’Encyclopédie des sciences philosophiques(ネットサイトLes Philosophes.frから引用)我々(フランス人)の幸運に気付いてください。本書がフランス語で読めるようになったのは幾十年かの前からです。本書原典が刊行されて130年を経て、Jean Hyppoliteの最初の訳本は1939~41年にが出版された。まさに渾身の記念碑とも言える。それまではフランス人はヘーゲルを哲学百科事典から知るのみだった。

部族民所有の本原典(写真);

本書表付け、表題の下にHyppoliteが記される

2巻、革はセーム、

赤革の装丁の豪華本。ローマ数字を解読すると出版は1939年となる。1939年は二次大戦戦争が勃発した年で、40年にはフランスは降伏した。ナチスのフランス進駐などの混乱からこの初版は絶版となり、47年に復刻本が出版された(題名に生成と構造Genèse et structureが加わり、難しい限りの初版に専門家の解説が加わった。故に復刻ではなく別本の出版と扱われる)。

この個体は稀覯書であり貴重である。ネット(アマゾンなど)で調べても、この初版本は出てこない。世界の図書館情報を開けるとパリ国立図書館、マルセイユエックス大学図書館など数か所が蔵書するのみ。

部族民入手の経緯;

2016年前半、友人から「ある方が終活で貴重蔵書を手放す。コレを買ってくれないか」と打診がきた。それがこの本。古くの格言は「奇貨おくべし」を教えるから、いつ読むかわからないが買っておくと決めた。ある方の名は分からずじまい、しかしこれだけの書を持ちかつ愛読(ママ)していた方ならそれほどの人物かと想像する。諭吉先生一枚の価格。今にして思う「奇貨おくべし」は奏功したノダ。上の了(8月12日)

ヘーゲルの「精神現象学」の仏語書 La phénoménologie de l’Esprit (全2巻)、その導入部Introduction紹介に挑戦します。哲学者にして教育家Hyppolite(Jean、1907~1968年フランス、高等師範学校長、フランス学院哲学教授など歴任)訳を原本に用います(出版は1939年、写真)。本書でヘーゲルはヒトが「絶対知=Savoir absolu」(原本が仏語なので用語は以下、仏語となります。なお部族民渡来部はドイツ語を知らない)を獲得する過程を精神作用として追求した。精神(頭脳)に舞台を置いたその活動の有り様を「現象」として書き綴った作品となります。

2巻の全ページ700超の紹介は不可能ながら、導入Introductionはページ数にして12、コレは可能かと思い込み、数回に分けて動画投稿する予定です。

ここでヘーゲルなど全くの門外漢の部族民(蕃神ハカミ)が、無謀にも、解説を投稿するに至る裏を―。前回投稿は「仏語哲学書の読み方」、鍵語を色分けして、語義を確定して解釈にたどり着く―だった(蕃神はSNS露出を避けるのでYoutubeでの解説は渡来部)。友人から「レヴィストロースはやはり人類学者、純粋な(形而上学の)哲学ではない。正統哲学書に鍵語色分けの手法をガチ展開してくれ」半ば脅迫がメールの依頼で寄せられた。思い出したのが蔵書のヘーゲル本。さらに頃は夏、猛暑に外出する機会から疎外される我が身ならば、本でも読もうかと投稿に進んだ次第です。

最終文節に結論(おそらく本書全体の結語)がまとまっているので、まずはこの部を以下に引用;

C'est pourquoi les moments du tout sont des figures de la conscience. En se poussant vers son existence vraie, la conscience atteindra un point où elle se libérera de l’apparence, l’apparence d'être entachée de quelque chose d'étranger qui est seulement pour elle et comme un autre; elle atteindra ainsi le point où le phénomène devient égal à l'essence, où, en conséquence, la présentation de l'expérience coïncide avec la science authentique de l'esprit; finalement, quand la conscience saisira cette essence qui lui est propre, elle désignera la nature du savoir absolu lui-même. (page77)

(前文に精神作用の節目(Moment)には悟性(Conscience)が湧き上がる現象)について、なぜその様になるのか。それら節目節目が、悟性の形態化(Figures)となるからです。己存在の真実を勝ちとるため悟性は、それらの節目を通して、ある一点に到達できる。その点とは、不要の外部要素に滲みこんでいる自身の表層、それは自身のためでもあり他者に向かうものでもあるが、悟性はそれを脱ぎ捨てるに至る。現象が実質(Essence)に同等となる到達点である。この流れにおいて(弁証法の)経緯(Expérience)は精神の正統なる理性(Science)一致する。最終的に悟性はこの、そもそも彼にふさわしい実質を具有するとなり、そこで知の絶対savoir absoluを悟性が取り込む事となる。

解説 : 精神の現象で主役を務めるのが悟性、悟性にはそもそもの基準が自身に具わる。精神舞台に知(Savoir)によってもたらされる対象(実在する外部のモノ)の真実を捉えんと、検査Examenに入る。しかし真実は捉えられない、なぜなら対象を舞台に持ち込む知はそれ自身の基準を持つから、知の基準が対象に投影されるから、悟性が対象の真実を捉えるとは限らない。検査の節目に異なる基準同士がすり合わされ反作用を生む(Expérience経験として表される、訳者HyppoliteはExpérience=Dialectique弁証法と解説する)。幾節かの反作用をへて、絶対知を悟性が獲得する。

この12ページの要約における悟性、理性、知など個別を700ページ渡って詳細記述した力作が本書です。Hyppolite版についてフランス知識界隈の評価は;

Il faut se rendre compte de notre chance : cela ne fait que quelques dizaines d’années que le texte de la Phénoménologie de l’esprit peut être lu en français. Il a fallu attendre plus de cent trente ans pour que la première traduction voie le jour : c’est celle de Jean Hyppolite, en 1939-1941, qui a eu le courage de s’attaquer à ce monument. Jusqu’alors, en France on ne connaissait surtout Hegel que par l’Encyclopédie des sciences philosophiques(ネットサイトLes Philosophes.frから引用)我々(フランス人)の幸運に気付いてください。本書がフランス語で読めるようになったのは幾十年かの前からです。本書原典が刊行されて130年を経て、Jean Hyppoliteの最初の訳本は1939~41年にが出版された。まさに渾身の記念碑とも言える。それまではフランス人はヘーゲルを哲学百科事典から知るのみだった。

部族民所有の本原典(写真);

本書表付け、表題の下にHyppoliteが記される

2巻、革はセーム、

赤革の装丁の豪華本。ローマ数字を解読すると出版は1939年となる。1939年は二次大戦戦争が勃発した年で、40年にはフランスは降伏した。ナチスのフランス進駐などの混乱からこの初版は絶版となり、47年に復刻本が出版された(題名に生成と構造Genèse et structureが加わり、難しい限りの初版に専門家の解説が加わった。故に復刻ではなく別本の出版と扱われる)。

この個体は稀覯書であり貴重である。ネット(アマゾンなど)で調べても、この初版本は出てこない。世界の図書館情報を開けるとパリ国立図書館、マルセイユエックス大学図書館など数か所が蔵書するのみ。

部族民入手の経緯;

2016年前半、友人から「ある方が終活で貴重蔵書を手放す。コレを買ってくれないか」と打診がきた。それがこの本。古くの格言は「奇貨おくべし」を教えるから、いつ読むかわからないが買っておくと決めた。ある方の名は分からずじまい、しかしこれだけの書を持ちかつ愛読(ママ)していた方ならそれほどの人物かと想像する。諭吉先生一枚の価格。今にして思う「奇貨おくべし」は奏功したノダ。上の了(8月12日)