(2019年8月29日)

本稿は28日投稿のレヴィストロース夕日考上の続き。部族民通信HPにて上下通しで一覧できます。

<Cette image n’est-elle pas celle de l’humanite même et par dela l’humanite, de toutes les manifestation de la vie…このイメージは人社会のそれのみではない、人を超えてすべての生命の活動であり…この後生命、鳥、蝶々、貝、獣、花植物などを羅列が続く。

さらには人の命と成り立ち、繊細で磨かれた作品、すなわち言葉、社会の成り立ち、風習、芸術作品など(まさに森羅万象を)あげてそれらが<quand ils auront tire leurs derniers feux d’artifice, rien ne subsiste ?>最後の(人工の)火を消してしまったら、何も残らないのか。

<mon analyse fait donc ressortir le caractere mythique des objets : l’univers, la nature, l’homme, qui aulong de milliers , de millions n’auront rien fait d’autre qu’a la façon d’un vaste système mytholoqique , deployer les ressources de leur combinatoire avant de s’aneantir dans l’evidence de leur caducite.

訳;私の研究は対象とする物から「神話的性格」を引き出したと言えよう。対象とは宇宙であり、自然、そして人間である。それらは、確実にあり目の前に見えている衰退、その果てに絶滅してしまう前に、手の内のすべての表現を幾千年、幾百万年に渡り展開している。

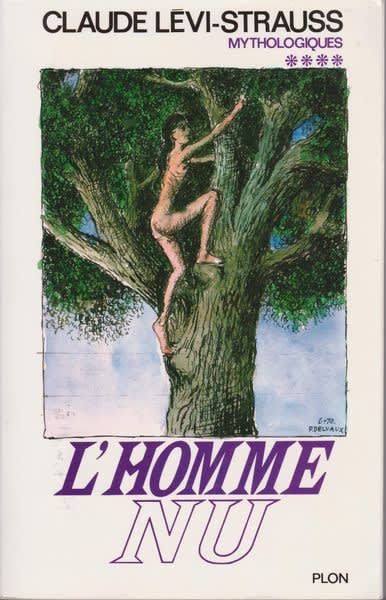

神話的性格とは彼が集成した南北アメリカ大陸原住民の神話叢そのものと言える。レヴィストロースの神話学に立ち入ろう。

それらを分析し、主題別にまとめるに当たってcodeを用いた。人に振り当てられるcodeとは社会(social)婚姻(alliance)創造などを設定し、性格、思考、行動規範をステレオタイプ化した。例えばM1神話(bororo族)では近親姦、父子の相克、主人公の死と復活、火の創造が社会コードの進展の様に伝えられるし、人をしてコードに決めて神話的性格(創造、そして喪失)に結びつけるのである。それら行動がcodeにまとまり、伝播していった様を解析した。

自然、天空、獣類などもコード化して(連続=放縦な自然対不連続=規制を定める文化など神話に収斂させている。獣にしてもジャガー(人に火を教えた)野ブタ(食物の起源)など存在をアイコンに替え、神話での立ち位置を決めている。

これらが「神話的性格」であり、女を語るには反逆、不服従、非周期性(やりたい放題)を前面にだしている。身長体重、胸囲腰回りなど(神話を喪失した)現代人的アイコンの肉付き偏重とは別の女世界を描いた。

小筆は夕日を「定点定時刻で観察する夕日はめまぐるしく相貌を変える。その変遷ぶりは「とある12時間の過程」で一日の生を描いていると解釈したら足を止めた農夫が漏らした吐息は、生の辛さ、労働の苦しさに他ならない。振り返り西に落日を目にした驚きを、過ぎゆく一日に敷延している。夕日は人生の裏鏡です。生きる落胆、レヴィストロースがかく語った」とした(夕日考の2019年5月30日投稿)。しかるに著者本人は「森羅万象の来し方と行く末を直感した」とある。

思索の眼差し、その広がりと奥行きの差が農夫と森羅、一日と何百万年。己の思考の牧歌さと暢気加減の源はきっと精神塩梅のbanalite(平凡さ)、頭の巡りのpauverete(貧困さ)にあったのだ!細身が震えました。

♪祇園精舎の鐘の音、諸行無常の~ゴ~ン♪ 了

本稿は28日投稿のレヴィストロース夕日考上の続き。部族民通信HPにて上下通しで一覧できます。

<Cette image n’est-elle pas celle de l’humanite même et par dela l’humanite, de toutes les manifestation de la vie…このイメージは人社会のそれのみではない、人を超えてすべての生命の活動であり…この後生命、鳥、蝶々、貝、獣、花植物などを羅列が続く。

さらには人の命と成り立ち、繊細で磨かれた作品、すなわち言葉、社会の成り立ち、風習、芸術作品など(まさに森羅万象を)あげてそれらが<quand ils auront tire leurs derniers feux d’artifice, rien ne subsiste ?>最後の(人工の)火を消してしまったら、何も残らないのか。

<mon analyse fait donc ressortir le caractere mythique des objets : l’univers, la nature, l’homme, qui aulong de milliers , de millions n’auront rien fait d’autre qu’a la façon d’un vaste système mytholoqique , deployer les ressources de leur combinatoire avant de s’aneantir dans l’evidence de leur caducite.

訳;私の研究は対象とする物から「神話的性格」を引き出したと言えよう。対象とは宇宙であり、自然、そして人間である。それらは、確実にあり目の前に見えている衰退、その果てに絶滅してしまう前に、手の内のすべての表現を幾千年、幾百万年に渡り展開している。

神話的性格とは彼が集成した南北アメリカ大陸原住民の神話叢そのものと言える。レヴィストロースの神話学に立ち入ろう。

それらを分析し、主題別にまとめるに当たってcodeを用いた。人に振り当てられるcodeとは社会(social)婚姻(alliance)創造などを設定し、性格、思考、行動規範をステレオタイプ化した。例えばM1神話(bororo族)では近親姦、父子の相克、主人公の死と復活、火の創造が社会コードの進展の様に伝えられるし、人をしてコードに決めて神話的性格(創造、そして喪失)に結びつけるのである。それら行動がcodeにまとまり、伝播していった様を解析した。

自然、天空、獣類などもコード化して(連続=放縦な自然対不連続=規制を定める文化など神話に収斂させている。獣にしてもジャガー(人に火を教えた)野ブタ(食物の起源)など存在をアイコンに替え、神話での立ち位置を決めている。

これらが「神話的性格」であり、女を語るには反逆、不服従、非周期性(やりたい放題)を前面にだしている。身長体重、胸囲腰回りなど(神話を喪失した)現代人的アイコンの肉付き偏重とは別の女世界を描いた。

小筆は夕日を「定点定時刻で観察する夕日はめまぐるしく相貌を変える。その変遷ぶりは「とある12時間の過程」で一日の生を描いていると解釈したら足を止めた農夫が漏らした吐息は、生の辛さ、労働の苦しさに他ならない。振り返り西に落日を目にした驚きを、過ぎゆく一日に敷延している。夕日は人生の裏鏡です。生きる落胆、レヴィストロースがかく語った」とした(夕日考の2019年5月30日投稿)。しかるに著者本人は「森羅万象の来し方と行く末を直感した」とある。

思索の眼差し、その広がりと奥行きの差が農夫と森羅、一日と何百万年。己の思考の牧歌さと暢気加減の源はきっと精神塩梅のbanalite(平凡さ)、頭の巡りのpauverete(貧困さ)にあったのだ!細身が震えました。

♪祇園精舎の鐘の音、諸行無常の~ゴ~ン♪ 了