(2024年9月14日)文節は続く « ces deux présentations coïncident ; mais l 'essentiel est de retenir fermement pendant toute la recherche ce fait que les deux moments, concept et objet, être-pour-un-autre et être-en-soi, tombent eux-mêmes à l 'intérieur du savoir que nous étudions, et donc que nous n 'avons pas besoin d'apporter avec nous nos mesures, d'utiliser nos idées personnelles et nos pensées au cours de la recherche ; c'est, au contraire, en les écartant que nous aboutirons à considérer la chose comme elle est en soi et pour soi-même » (74頁)

2つの説明(概念が先かモノが先か)は一致する。しかし重要なのはこれら調査において、概念と対象の両の(弁証法としての)節目moment、言い換えれば他者に向ける概念(思想として他者を考える)と対象(モノ、実質、自身を律する)のいずれもが、知の内部に入り込む関心を持ち続けるであることである(脇にいては真実を覚知できない)。そうなれば我々(理性)は調査に当たり、己の基準を持ち込むことも、個人的思考を使い回すことも必要がない。それら(基準、個人思考すなわち現象)を避けながら、律自であり覚自でもモノを思考するに到る。

Hyppolite:Le savoir phénoménal ayant en lui l'opposition du sujet et de l 'objet, de

la certitude et de la vérité, peut procéder lui-même à son propre examen, et cet examen se nomme expérience. On notera la réversibilité des termes de l'opposition (concept et objet).

現象の知は主体と対象、すなわち確実性と真理の対立を抱えている。よって自身内部で節目を検査できる。この検査を経験と呼ぶ(弁証法の一の節目がこれで終わる)。概念と対象の対立と上記対立(確実と真理)は裏表の対立、これを私は注目したい。

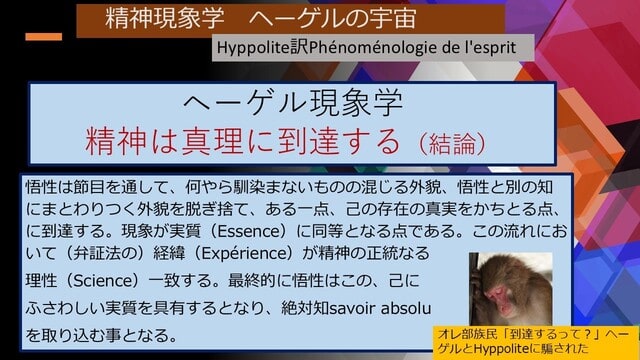

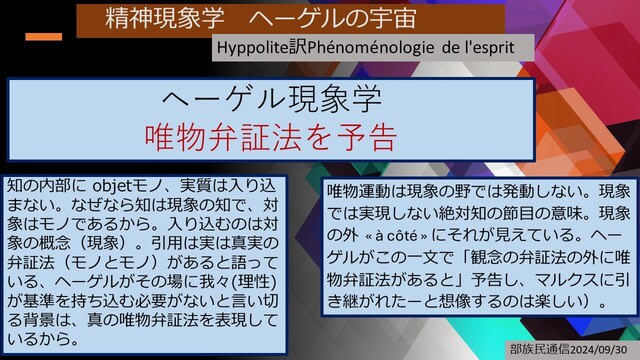

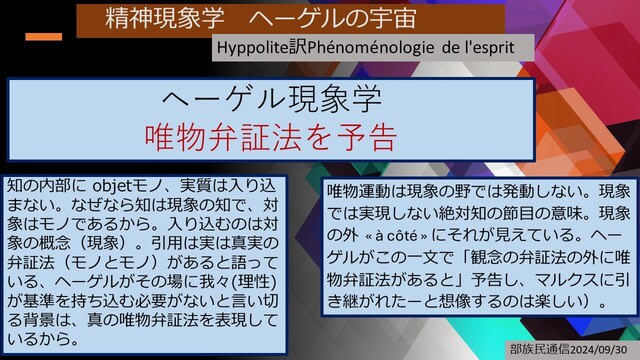

部族民:ヘーゲルの引用文は唯物弁証法を予告する一文と捉える。

知の内部に objet対象、モノすなわち実質は入り込まない。なぜなら知は現象の知で、対象はモノであるから、入り込むのは対象の概念(現象)である。現象の野での節目は真実に至らない。真実の弁証法とはモノとモノの対峙であって、それを上文で語っている。「être-pour-un-autre」とは他者を見つめる存在、「être-en-soiは自律する存在」。いずれもモノで、これらが知をとおして知の内側に入り込めば、理性は思考(現象)を駆動する要が消える。

その意味は人精神に現象の野が消える、知が絶対であれば理性の働きは必要なく、モノとモノ、見つめる存在と自律する存在の弁証法が展開する。人(理性)ただ観察するのみである。モノの弁証法が真の(唯物)弁証法である。しかしこれは実現しない絶対知の節目を語っている(部族民の解釈、ヘーゲルがこの一文で「観念の弁証法の外に唯物弁証法があると」予告し、マルクスに引き継がれたーと想像するのは楽しい)。

精神現象は外部のモノ宇宙を理解する方便、しかしモノの真理を掴めない

ヘーゲル精神現象学の主題を逆手に取ってモノ宇宙の真理を探ったマルクス

真実のモノは現象知の脇(外)に居残る。これは実現しないから、こうした状況を表す場合は仮定法を用いる(原文は直説法)はずとの指摘には、真理、実質は存在するがヒトの現象能(理性)は真理の高みにたどり着けない、故に動詞活用は直接法が正しいと答えたい。

こんな論文をネットで見つけた「ヘーゲルにとっては、彼が理念(Idee) という名称を付し てひとつの自立的主体に転化さえした思考過程(Denkprozeß ) が現実の形成者(Demiurg ) であって、それがまさに自分の外的現象を形成するのである。私にあっては反対に理念的 なもの(観念的なもの das Ideelle)は、人間の頭のなかで転換され、翻訳された物質的 なもの( das Materielle )にほかならない。」神秘的に見えるヘーゲル的「理念」が実は、物質的なものからの何らかの転化物であり、その反映であるにすぎない。マルクスによるヘーゲル哲学批判の再読 島崎 隆(ドイツ哲学、一橋大名誉教授)

「転換され、翻訳された」マルクスの言葉はまさに精神現象学の主題「現象」を語る。精神を選んだヘーゲルに対してマルクスはモノ世界(経済、歴史)を選んだ。

悟性の分析: « la conscience est d'un côté conscience de l 'objet, d'un autre côté conscience de soi-même : elle est conscience de ce qui lui est le vrai et conscience de son savoir de cette vérité. Puisque tous les deux sont pour elle, elle est elle-même leur comparaison » (同)

悟性は言ってみれば、対象あっての悟性であり、別の言い方では悟性のための悟性である。悟性は己に真実であるところの悟性であって、この真実を知る知の悟性である。なぜなら二通りの(悟性のあり方)は悟性のためであり、悟性はそれ自身で2通りを比較する。

部族民:真理は対象(モノ)、モノ世界に宿り、現象の精神世界にはない。現象の野には悟性と知が動く。部族民はこの理解で勧めているがHyppoliteは悟性の中にモノ対象が宿るとしている。

« Quand la conscience trouve donc dans son objet que son savoir ne correspond pas à cet objet, l 'objet non plus ne résiste pas ; ou la mesure de l'examen se change si ce dont elle devait être la mesure ne subsiste pas au cours de l 'examen ; et l'examen n 'est pas seulement un examen du savoir, mais aussi un examen de son unité de mesure* » (75頁)

悟性が対象を検分して(彼にもたらされた)知とこの対象が一致しないと、対象もそのままで落ち着くわけではない。あるいは検査の基準にしても、基準を形成した事情も変わるから、そのままではいない。検査とは知の一回だけの検査ではない、基準の総体の検査であろう。

Hyppolite : * Un savoir déterminé de la conscience constitue une totalité concrète ; si l'examen montre une disparité entre les deux moments, les deux moments changent en même temps, et la conscience, qui a fait une expérience, est conduite à une autre forme de savoir.

悟性と交信する知はしっかりした総体を形作る。対象の検査が前後の節目で異なるとしたら、両の節目が変わった訳で、悟性は、一度の経験(概念と基準の不整合)の後、知のあり方をも変える。

部族民:美に例えると悟性が抱く美と対象の美が噛み合わないのは、現象の仕組みからして必然。対象の美が変化することも(認識の内対象の美、実際のモノから知の概念に、すなわち非実際に変化している)、認識が抱く美の基準も変化する。曖昧さの全ては精神の内側での現象であるから。

わかりやすく美を例に;沢口やす子嬢はモノで、自身に美を具有しているから真理である。知が彼女を認め認識(現象の野)に映し出す。しかしそこでは美の概念(現象)となってしまう。もともとの美の概念は理性から悟性が引き継いでいる。現象であるやす子様美と己が元々持つ概念の美を悟性が比較する。かならず噛み合わない、理由は現象におで子とかカス子が侵入するから、(コイツラは美でない)反作用で撥ねられる。絶対美はこの検査の外に(確かに)存在するから幾度かの節目(moment)で経験(expérience)を積み上げ、いずれかに真理に達する。

やはりHyppolite解釈(悟性と知の交流)と部族民(現象の知はモノを持ってこない)は違う、いずれが正かは皆様のご判断で。

Hyppolite訳、ヘーゲル精神現象学の紹介 9 了 (9月14日)

次回(9月16日予)が最終です。接近者が増えているからオレ(蕃神)も機嫌いいぜ。「Hyppoliteのヘーゲル」、最終回を楽しみにしてね~