トップページへ

バックナンバー

バックナンバー2

商圏内敵なしケンタ new

スマホ戦略 連載 14

自宅中心の生き方

この「ユーザーの位置情報」

というマーケティング要素

は、コロナ禍においてより

重要性が増しています。在

宅ワークや巣ごもり需要で、

ユーザー側は遠方の飲食店

を検索するケースが少なく

なりました。そして、自分

の現在地(主に「自宅近く

」)からの距離を主軸とし

た検索を行うことが多くな

りました。こうなるとスマ

ートフォンの位置情報を補

足した上で、ユーザーが求

めるキーワード(業態や料

理名)にマッチする店舗情

報(パーソナライズされて

いる)を表示するGoogle

マイビジネスが非常に有利

になります。

(次回に続く)

商圏内敵なしケンタ

スマホ戦略 連載 13

パーソナルロジック

同サービスの最大の特徴は、

店舗側やユーザー側のさま

ざまな要素=アルゴリズム

を加味した上で、ユーザー

にとって最適な店舗情報を

表示する点にあります。従

来の飲食店のマーケティン

グ手法としては、企業側か

ら一方的に情報発信を行う

マスマーケティングが主流

でした。一方、Googleマイ

ビジネスは、ユーザー個人

の特性やニーズを踏まえた

パーソナライズドマーケテ

ィングのロジックを取り入

れています。Google社は同

サービスにおけるアルゴリ

ズムの詳細について公表し

ていません。しかし、影響

度合いが高い要素の一つに

「ユーザーの位置情報」が

挙げられます。

(次回に続く)

商圏内敵なしケンタ

スマホ戦略 連載 12

価値ある位置情報

同サービスの最大の特徴は、

店舗側やユーザー側のさま

ざまな要素=アルゴリズム

を加味した上で、ユーザー

にとって最適な店舗情報を

表示する点にあります。従

来の飲食店のマーケティン

グ手法としては、企業側か

ら一方的に情報発信を行う

マスマーケティングが主流

でした。一方、Googleマイ

ビジネスは、ユーザー個人

の特性やニーズを踏まえた

パーソナライズドマーケテ

ィングのロジックを取り入

れています。Google社は同

サービスにおけるアルゴリ

ズムの詳細について公表し

ていません。しかし、影響

度合いが高い要素の一つに

「ユーザーの位置情報」が

挙げられます。

(次回に続く)

商圏内敵なしケンタ

スマホ戦略 連載 11

店舗DX化推進

同社では近年DX推進に力を

入れています。本部業務な

どのIT化もさることながら、

店舗のマーケティングにお

いてもDX推進・システム

企画開発委員会を立ち上げ、

積極的にデジタルマーケテ

ィングを取り入れています。

KFCが力を入れているデジ

タルマーケティングの一つ

に「Googleマイビジネス」

があります。これは、Goo

gleで「地名×飲食店」を検

索した際、マップ上に店舗

などが表示されるサービス

です。

(次回に続く)

商圏内敵なしケンタ

スマホ戦略 連載 10

デリバリーから店舗へ加速

このように、500 円という

低価格帯ランチを、毎日長

い時間販売することで、新

規客層( 1 階層)獲得の最

大化を目指しているのです。

さらに、実際に店舗のカウ

ンター上のランチメニュー

をよく見てみると、下部に

はリピート&ファン客層(

2階層)に向けた期間限定

メニュー「ダブルチキンフ

ィレサンドセット」がしっ

かりと打ち出されています。

コロナ禍においては、巣ご

もり需要が増える中で、同

社が力を入れているデリバ

リーで初めてKFCを利用し

て、その後実店舗に訪問す

るといったリピート客獲得

の流れも加速しています。

ここまで、2階層マーケテ

ィング戦略を解説しまし

たが、同社の強さは他にも

あります。

(次回に続く)

商圏内敵なしケンタ

スマホ戦略 連載 9

ランチ提供時間長い

店内のオーダーカウンター

で最初に目についたのが、

2階層マーケティング戦略

の1つで、新規客獲得効果

を発揮している「ランチ

メニュー」です。

KFCのランチセットメニュ

ーには2つの大きな特徴が

あります、1点目は、最下

限価格500円スタートとい

う安さです。2点目は、ラ

ンチメニューの提供時間で

す。KFCは毎日10~16時に

ランチメニューを提供して

います。例えば、マクドナ

ルドのバリューランチは平

日10時30分~14時までとな

っており、お得なランチメ

ニューの提供時間が長いの

がKFCの特徴です。

(次回に続く)

商圏内敵なしケンタ

スマホ戦略 連載 8

2層マーケッティングで

V字回復

こうした中で 500円という

価格帯の安いメニューで「

新規客層(1層)」を獲得し、

季節限定メニューなどで「

リピート&ファン客層(2

層)」を獲得していくとい

う「2層マーケティング戦

略」を実行します。この戦

略が功を奏し、同社は長引

く営業不振から脱却し、V

字回復することができまし

た。この2層マーケティン

グは、コロナ禍においても

その効果を発揮します。

実際に筆者も店舗を訪れて

みました。

お昼過ぎに店舗に行きまし

たが、店内は満席で、外に

も5人程度がオーダー待ち

をしている状態でした。

(次回に続く)

商圏内敵なしケンタ

スマホ戦略 連載 7

9か月連続前年割れの経験

KFC の好調要因を語る上で

欠かせないのが、同社のマ

ーケティング戦略です。か

つて、17年には売上高が9

カ月連続で前年割れという

厳しい時期もありました。

こうした中で同社のチーフ

・マーケティング・オフィ

サー( CMO )の中嶋祐子

氏が中心となってマーケテ

ィング改革を行います。も

ともとKFCは、パーティー

やクリスマスといった「特

別な日」の高単価の利用客

は多いものの、普段使いの

利用客が少ない点が課題で

した。

(次回に続く)

商圏内敵なしケンタ

スマホ戦略 連載 6

100%国産鶏肉使用

KFC で使用している鶏肉は

全て国産です。多くのチェ

ーン店が外国産食材に頼る

中で「100%国内産」とい

うのは同社の大きな強みに

なっています。さらに、看

板商品のオリジナルチキン

に関しては、店内で20工程

を経て手作りで仕上げてい

ます。こうした安心・安全

を全面に打ち出した商品戦

略が、改めてファミリー層

から大きな支持を得て、コ

ロナ禍における好調な業績

に寄与しました。

(次回に続く)

商圏内敵なしケンタ

スマホ戦略 連載 5

デリバリー店2.5倍に

重要なポイントはデリバリ

ーの強化です。19年にはデ

リバリー実施店舗が 220 店

舗だった同社ですが、20年

には376店舗(対前年170%

)と増加。さらに23年まで

には553店舗と対 19年比で

2.5倍まで増やす計画を発表

しています。 商品戦略を

見ていきます。同社では創

業以来の看板商品である「

オリジナルチキン」に関し

て、コロナ禍におけるファ

ミリー客の巣ごもり需要に

対応する施策を打ち出しま

した。20年3月にはサイド

メニューが選べてお得感の

ある「シェアBOX」を、同

年7月には3種類のディップ

ソースが付いた「ディップ

バーレル」というブラッシ

ュアップ商品を数量限定で

リリース。ファミリー層の

支持を得ることに成功しま

した。

(次回に続く)

商圏内敵なしケンタ

スマホ戦略 連載 4

純利益 過去最高

日本KFCの 21年3月期にお

ける連結業績を確認すると、

売上高 896億円(前年対比

112.5%)、営業利益63億円

(同132.7%)、純利益に至

っては28億円と株式上場後、

過去最高であり、利益面に

おいても絶好調です。その

他財務指標においても、自

己資本比率こそ55.3%と対

前年マイナス2.1ポイントで

した。しかし、自己資本利

益率、総資産純利益率、1

株当たり純資産、1株当た

り当期純利益、期末日株価

終値、時価総額という主要

財務指標の大半において前

年を超える実績を達成して

います。コロナ禍で圧倒的

な強さを発揮したKFC。そ

の強さの秘密について細か

く見ていきます。

(次回に続く)

商圏内敵なしケンタ

スマホ戦略 連載 3

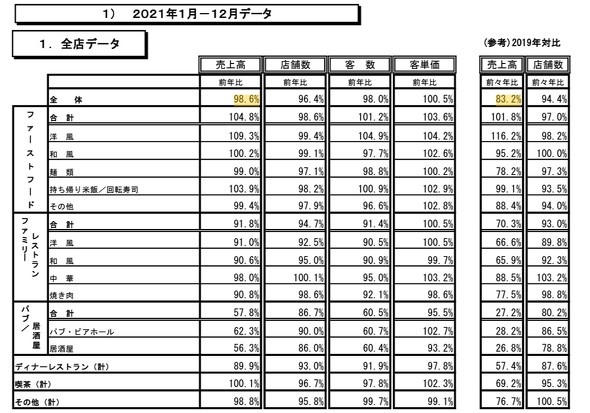

コロナ禍全ての指標でUP

さらに付け加えるならば、

コロナ禍における他のチェ

ーンの傾向として、客数自

体は減少しているものの、

デリバリー需要増加による

客単価アップで売り上げ増

を実現していることが挙げ

られます。一方、同社は客

数前年対比104.1 %、客単

価前年対比 109.1%となっ

ており、「新店舗含む全店

」「既存店のみ」「客数」

「客単価」全ての指標にお

いて前年超えという実績を

たたき出しています。これ

は驚くべきことです。一方

で利益面はどうでしょうか。

前述した1439億円という売

上高には、FC店舗の売上高

も含まれています。

(次回に続く)

商圏内敵なしケンタ

スマホ戦略 連載 2

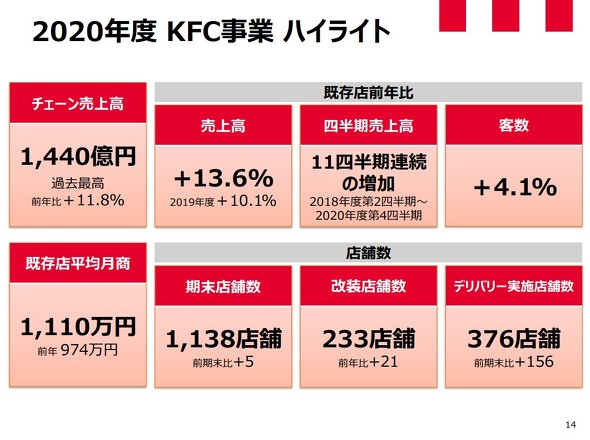

KFC事業ハイライト

コロナ禍でも業績が好調(出所:日本KFCホールディングス決算説明資料)

(次回に続く)

商圏内敵なしケンタ

スマホ戦略 新連載 Ⅰ

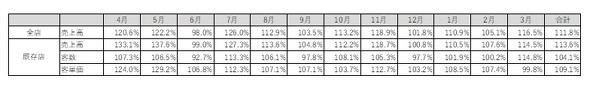

コロナ禍既存店売上UP

今回取り上げるのは、「ケ

ンタッキーフライドチキン

(KFC)」です。皆さんは、

コロナ禍において運営会社

である日本KFCホールディ

ングスの業績が絶好調であ

ることはご存じでしょうか。

まず、2020年4月~21年3月

の業績を見ていきましょう。

同社の売り上げを見ていく

と、改めてその好調ぶりが

分かります。通期で見ると、

グループ全店(直営、FC店

合計)で売上高1439億円(

前年対比111.8%)と過去最

高でした。コロナ禍におい

ても前年超えしているチェ

ーン店は他にもありますが、

その多くが新店舗の出店に

よって売り上げ増を実現し

ています。一方、同社の驚

くべき点は、新店舗を含ま

ない既存店(13カ月以上営

業している店舗)ベースで

も見ても前年対比が113.6%

となっている点です。

三井創太郎 ITmedia

(今回新連載です)

高級パンブーム終了歓迎

乃が美世界一目指す

最終回 14 new

変えるものと守るもの

乃が美ではさらに、今夏に

「幻の食パン」を発売する

ことを明らかにしている。

現時点では詳しい説明はな

されていないが、今後も新

たな取り組みを打ち出して

いく考えだ。「高級食パン

を食文化として定着させて

いくために、新しい取り組

みは年間を通じて実行して

いきたいと考えています。

幻の食パンはその一つです

ので、期待していただきた

いです。一方で、変えるべ

きでないものは、これから

もしっかりと守り続けてい

きたい。この両方ができれ

ば、お客さまにも支持して

いただけると思っています」

(今回最終回です)

高級パンブーム終了歓迎

乃が美世界一目指す

連載 13

海外出店は慎重に

一方で、商品発表会では「

世界一の食パン専門店」を

目指すことも宣言した。た

だ、海外での店舗の拡大は

慎重に進めていくという。

「海外については 3月に台

湾に1 店舗出店し、1 年以

内にあと2、3 店舗は出店

したいと思っていますが、

明確な目標は立てていませ

ん。日本の食文化への関心

は高いのでビジネスチャン

スはあるものの、国内での

ビジネスに比べると品質を

担保する難易度が格段に高

くなります。その点を慎重

に検討して、仕組みを作り

ながら展開していきたいで

すね」

(次回最終回です)

高級パンブーム終了歓迎

乃が美世界一目指す

連載 12

都内中心に年50店舗位予定

乃が美は全国に店舗を展開

しているものの、実は東京

都内の店舗数はまだ多いと

は言えない。総本店がある

大阪府内に28店舗あるのに

対し、東京都内では20店舗。

人口比で考えればまだまだ

出店の余地があるという。

小林取締役は今後の出店計

画を次のように明かす。「

国内では今後 1 年間で数十

店舗の出店を考えています。

現在が255店舗ですので、

300店舗に届かないくらい

でしょうか。東京都内の店

舗はまだまだ少ないので、

なるべく東京都内に力を入

れて出店していきたいと考

えています」

(次回に続く)

高級パンブーム終了歓迎

乃が美世界一目指す

連載 11

高級食パンの代名詞目指す

私たち以外にも真面目にや

っている事業者はいらっし

ゃいます。リーディングカ

ンパニーの責任として、高

級食パン市場全体を盛り上

げていく発信をしていきた

い。そして乃が美が高級食

パンの代名詞になるように

精進していきたいです」

(次回に続く)

(次回に続く)

高級パンブーム終了歓迎

乃が美世界一目指す

連載 10

高級パン良さ知られてない

確かにブームに陰りが出て

きたことで、足が離れた人

もいるかもしれない。しか

し、それ以上にまだまだ高

級パンの良さは知られてい

ないと乃が美では受け止め

ている。「食文化という意

味では、高級食パンはまだ

定着しきっていないと思っ

ています。高級食パンを食

べることを習慣化していた

だくために、機能的価値を

訴求していくこと。同時に、

日々の生活に彩(いろどり

)が出るような付加価値の

高い商品を提供していくこ

と。これらの発信を通して

消費者に貢献することが、

食文化としての定着につな

がっていくと考えています。

(次回に続く)

高級パンブーム終了歓迎

乃が美世界一目指す

連載 9

リスクあるがメッセージが

届くと判断

ただ期間限定とはいえ、販

売する食パンを全て『復刻

「生」食パン』に切り替え

るのは、リスクもあるので

はないだろうか。小林取締

役はあえて切り替えた理由

を次のように説明する。

「もちろん今までのパンの

方が好きだったと話すお客

さまもいらっしゃるかと思

います。そこはやはり好み

になりますので、リスクは

全くないわけではないと考

えています。それでも、今

回復刻した食パンを通して、

細かい味の機微をお客さま

に伝えていく方が、乃が美

を好きなお客さま、以前来

ていただいたけれども足が

遠のいているお客さま、あ

るいは乃が美に来たことが

ないお客さまにも、メッセ

ージとして届くと判断しま

した」

(次回に続く)

高級パンブーム終了歓迎

乃が美世界一目指す

連載 8

食文化として残すチャンス

その一方で懸念したのは、

ブームが起きたことで、食

への思い入れのない事業者

が参入することです。価格

だけ高級なパンを召し上が

った方が、高級食パンその

ものにネガティブなイメー

ジを持つことを恐れていま

した。今、ブームが終わっ

たとメディアの皆さんに言

われることは、当社にとっ

てはむしろ良かったと思っ

ています。ブームが終わっ

たからと言って、消えてい

くつもりはありません。逆

に、高級食パンを食文化と

して残していくチャンスだ

と捉えました。原点回帰し

て復刻のパンを発売するの

も、初めて商品発表会を開

催したのもその思いからで

す」

(次回に続く)

高級パンブーム終了歓迎

乃が美世界一目指す

連載 7

高級パンが認知された

ブームが盛り上がった当時

には、参入する業者も増え

て高級食パンを販売する店

舗が乱立。最近は他店で閉

店も目立つようになった。

それでも小林取締役は「ブ

ームが終わったことはむし

ろチャンス」と言い切る。

「当社は創業時より食文化

を創造し、おいしい食パン

を届けたい思いでやってき

ましたので、ブームを仕掛

けたつもりはありません。

結果的にブームが起きたこ

とは、高級食パンを知って

いただく意味では良かった

面もあります。

(次回に続く)

高級パンブーム終了歓迎

乃が美世界一目指す

連載 6

異常な売上だった

乃が美は高級食パンブーム

の火付け役として業界を牽

引(けんいん)してきた。

一時期は各店舗に大行列が

できるなど大きな話題とな

った。小林取締役は、当時

の売り上げは「異常値だっ

た」と振り返る。「19年頃

はメディアに取り上げてい

ただく機会が多く、大きな

ブームになっていました。

今にして思うと、パン屋の

1 店舗あたりの売り上げと

しては多すぎるといいます

か、異常値だったと思いま

す。当然ながら、その状態

が長く続くとは思っていま

せんでした。今は当時に比

べれば1店舗あたりの平均

売上額は小さくなっていま

すが、むしろ普通の状態に

戻ったと思います」

(次回に続く)

高級パンブーム終了歓迎

乃が美世界一目指す

連載 5

主食性が高まった

この 9 年間、釜の温度や発

酵の時間を季節によって細

かく調整するなど、技術を

蓄積してきました。この技

術を生かして、材料を創業

期の配合にしたら、どんな

パンができるかチャレンジ

したところ、非常においし

いものができました。原点

に回帰した結果、後味がす

っきりした主食性が高まっ

たパンに仕上がったと思い

ます」

(次回に続く)

高級パンブーム終了歓迎

乃が美世界一目指す

連載 4

主食として飽きられない事

乃が美ホールディングスは

13年に創業。高級食パンの

パイオニアとして20年には

全国47都道府県に出店を広

げ、22年3月時点では国内

で255店舗を展開。3月には

台湾でも店舗をオープンし、

初めての世界進出を果たし

た。東京都内で開かれた『

復刻「生」食パン』の発表

会は、乃が美にとっては初

めての試みだった。それだ

けこの商品に力を入れてい

ることが分かる。インタビ

ューに応じた小林取締役は、

『復刻「生」食パン』の魅

力を次のように語った。「

乃が美の創業時からの思い

は、主食として飽きずに食

べられる食パンを提供して、

日本の食文化を創造するこ

とです。

(次回に続く)

高級パンブーム終了歓迎

乃が美世界一目指す

連載 3

社運を賭けた取り組み

「原点回帰した復刻生食パ

ンは、乃が美として社運を

賭けた取り組みと言っても

過言ではありません。創業

期の配合比率と、22年現在

の技術を掛け合わせ、創業

期を超える味わいにできま

した。創業から9年の歴史

の中で進化を遂げてきた現

在の生食パンと、復刻生食

パンの味の違いや機微を、

多くのお客さまに提供して

いきたい」乃が美ホールデ

ィングス店舗運営課の福田

圭一課長は、発表会で新商

品にかける思いを語ると、

1本の『復刻「生」食パン』

を両手で持った。食パンは

少し手を動かしただけで柔

らかく切れていく。柔らか

さと甘さを控えめにした味

わいが、『復刻「生」食パ

ン』の特徴だ。

(次回に続く)

高級パンブーム終了歓迎

乃が美世界一目指す

連載 2

原点回帰

掲げたテーマは原点回帰だ。

創業時の素材配合に戻して、

9年間で進化した品質と製法

をかけ合わせた結果、甘さ

は控えめにし、より主食性

を高めた「創業時の味を超

える食パン」ができたと担

当者は胸を張る。『復刻「

生」食パン』販売の背景に

は、一時期過熱した高級食

パンブームが陰りを見せて

いる状況がある。リーディ

ングカンパニーの乃が美は、

ブームの陰りを逆に食文化

として定着させるチャンス

と捉え、2022年は新たな取

り組みを進める考えだ。そ

の戦略を乃が美ホールディ

ングスの小林祐人取締役営

業本部長に聞いた。

(次回に続く)

高級パンブーム終了歓迎

乃が美世界一目指す

新連載 Ⅰ

高級食パン専門店を展開す

る乃が美ホールディングス

(大阪市)は4月25日、創

業9年目にして初めて新商

品発表会を開催した。「社

運を賭けた取り組み」とし

て、5月31日までの期間限

定で、販売する食パンを創

業時の素材配合で作る『復

刻「生」食パン』に切り替

えている。

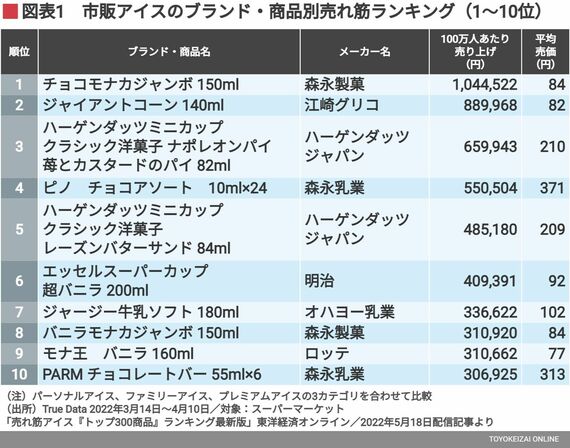

ジャイアンツコーンが new

支持される理由 最終回 20

息抜きアイスは強い

また、アイスクリームは生

ケーキなどに比べて安い。

これも値上げご時世では強

みだろう。多くの業界がコ

ロナ禍で減収となり、業務

用アイスも打撃を受けたの

に対して、巣ごもり需要を

追い風にした「家庭用アイ

ス」は好調だった。新規感

染が再拡大し、外食や旅行

を控える動きが出てくると、

これまでも繰り返された“息

抜きアイス”の需要が高まり

そうだ。その時に「思い出

してもらえるブランド」は

強い。

(今回最終回です)

トップページへ

バックナンバー

バックナンバー 2