トップページへ

バックナンバー

バックナんばー2

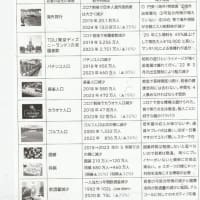

インドで日本小売業が成功 new

する条件 連載 8

インドでの生産比率は現状1%程度

大創産業(DAISO)は「国内市場の

飽和や少子高齢化」を受け、海外出

店を次の成長戦略の柱と位置付けて

います。日本で100円の商品を、イ

ンドでは99ルピー(約180円)から

販売するなど、現地通貨や購買力に

合わせた価格戦略を採用しています。

一方で、インドでの生産比率は現状

1%程度にとどまり、多くの商品は

依然として中国での調達に依存して

います。しかし、インドでの生産拡

大を模索することで輸入規制・関税

の影響を低減し、店舗網の拡大を下

支えしようとしています。

(次回に続く)

インドで日本小売業が成功 new

する条件 連載 7

DAISO複数ブランドで厳しい規制

インドの規制では「単一ブランド」

とみなされるためには、販売する商

品が単一ブランドに限定されていて、

商品のブランド名は国際的に使用し

ている同一ブランド名であり、製造

工程で付与することといった基準を

満たす必要があります。しかしDAIS

Oの場合、100円ショップの業態上、

いわゆる複数ブランドの商品を多数

取りそろえる形態です。結果として、

インド規制上は「複数ブランド小売」

に区分され、外資出資比率や最低投

資額など、より厳しいハードルを越

えなければならなくなります。

(次回に続く)

インドで日本小売業が成功 new

する条件 連載 6

規制制限の対応例

一方で、複数ブランドの商品を扱

う小売業の参入については、外資

出資比率が51%までに制限されて

いるうえに、インドへの高額なイ

ンフラ投資の義務に加えて、調達

や出店にも厳しい要件が課せられ

ています。このように規制が厳格

な複数ブランド小売では、米Wal

mart(ウォルマート)が現地の有

力企業と合弁会社を設立してまず

は卸売業として参入したように、

さまざまな迂回策がとられる例も

見られます。DAISOは日本国内で

展開する際と同様、店舗で扱う商

品のカテゴリーが幅広く、独自ブ

ランドだけでなく有名メーカー品

などの他社ブランドも含めた多様

な商品を販売しています。

(次回に続く)

インドで日本小売業が成功 new

する条件 連載 5

サイズのローカライズ

宗教的理由で菜食主義者の多いイ

ンドですが、タンパク質の摂取が

少なく糖質・脂質が多い食事であ

るため、実際に筋肉が少なく下腹

の出ている人を経済発展が目覚ま

しい都市部では多く見かけます。

サイズのラインアップという点で

もローカライズがされているわけ

です。一方、RFIDを活用したセル

フレジなどの基本的な仕組みは国

を問わずに共通です。アプリやEC

サイトなどオンラインで注文して

店舗で受け取るBOPISサービスも

日本同様に利用することができま

す。オンライン決済と店舗セルフ

レジのいずれもUPIが主要な決済

手段となっています。

(次回に続く)

インドで日本小売業が成功 new

する条件 連載 4

ユニクロインドオリジナル商品多い

筆者は2024年10月にインドへ視察に

赴きましたが、実際にユニクロの店

舗に行ってみると、インドオリジナ

ルの商品が多く目に留まりました。

規制への対応と同時に、現地の気候

に合わせたレーヨン生地の開襟シャ

ツなどニーズに合わせた商品開発が

されている印象でした。また、イン

ド人の平均身長は日本人よりやや低

いのですが、XXLサイズまで店頭在

庫があったことが印象的でした。実

は、インドの女性肥満率は1990年の

1.2%から2022年には9.8%に、男性

は0.5%から5.4%に増加しています。

なお、日本の成人肥満率は先進国で

最も低く約4.5%です。

(次回に続く)

インドで日本小売業が成功 new

する条件 連載 3

ユニクロ、黒字化達成

外資の出資比率が51%を超える場合に

は製品調達額の30%をインド国内から

調達することが義務づけられていまし

たが、2019年8月に10%まで引き下げ

られました。インドでの生産品の20%

を国外に輸出するという条件はありま

すが、このタイミングでユニクロは、

単一ブランド小売のインド進出が拡大

し、順調に業績を拡大してすでに黒字

化を達成しています。

(次回に続く)

インドで日本小売業が成功 new

する条件 連載 2

外資規制とは

インドの外資規制は、主に「単一ブ

ランド小売」(Single Brand Retail)

と「複数ブランド小売」(Multi Br

and Retail)――という2つの区分に

分けられ、それぞれ投資比率や調達

義務、インフラ投資要件などが異な

る形で定められています。単一ブラ

ンド小売に該当する場合は、国際的

に使用しているブランド名と同一で

あることが条件となり、外資出資比

率100%が認められる仕組みが特徴

です。具体的にはIKEAやH&M、ユ

ニクロなどが該当します。

(次回に続く)

インドで日本小売業が成功 new

する条件 新連載 1

外資規制が厳しいインド

インドは人口14億人を超える世界一

の巨大市場として、多くの海外企業

が進出を狙う魅力的な国です。一方

で、国内産業保護や雇用創出を目的

とした外資規制が厳しく、参入のハ

ードルが高いことでも知られていま

す。インドのように規制が厳しい海

外市場において、日本の小売業が成

功する上で参考になるのが、前回の

コラムで紹介した中国発の生活雑貨

チェーンMINISO(メイソウ)のビ

ジネスモデルです。MINISOは現在、

インドや米国など世界中で店舗出店

を加速させています。

郡司昇 ITmedia

(今回新連載です)

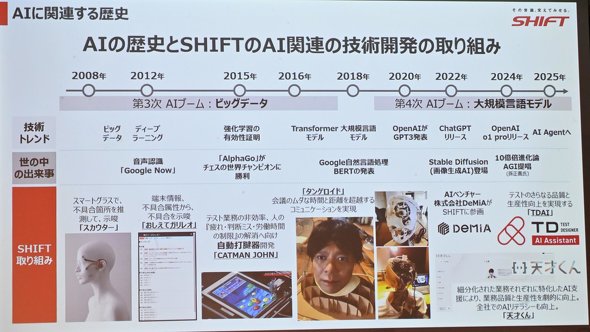

AI人材投資 売上3000億円 new

SHIFT 社長 最終回 13

決断が3000億円企業へ早期実現か

これらにより、SHIFT3000では、昨

年達成したSHIFT1000と比較して、

売上総比率を32.5%から38.0%に、

営業利益率を10.0%から22.0%へ向

上、一方の販売管理比率を22.5%か

ら16.0%へ減少させることを見込む。

丹下社長は、「AIと人は共存共栄。

人を増やすよりもAIによってできる

ことを増やすことによって、人間の

能力をより拡張しよう思っている」

と話す。そして、社内AIエンジニア

の数を現在の約50人から500人へと

増強する。これによって企業のAIネ

イティブ化を進める方針だ。人材投

資をAI人材にシフトしていくことで、

成長を最大化していく。この思い切

った丹下社長の決断が、3000億円企

業の早期実現につながるのかどうか、

注目だろう。

(今回最終回です)

AI人材投資 売上3000億円 new

SHIFT 社長 連載 12

「効果を上げ採用数倍増」テーマ

「効果を上げ採用数倍増」のテーマ

では、採用プロセスにAIを組み込み

効率化するほか、AIによって個人に

寄り添い、人材の流入と定着を最大

化させる。これによって、同じ人事

件数で採用を2500人規模から5000人

規模に倍増し、退職率も9.0%から7.

0%に減少させる。SHIFTの業務の一

環である、人材紹介や人事コンサル

の領域における知見の顧客への提供

事業も進める。「効率を上げ運用業

務減、戦略業務増」では、定常系業

務の徹底的効率化による戦略重視と、

AIによって言語の壁を乗り越える海

外アプローチ強化を狙う。これによ

り、社内の単純な管理業務などをAI

に転化し、その分の人材を戦略部門

へと充てる。監査コストの半減や海

外アプローチの強化も進める。

(次回最終回です)

AI人材投資 売上3000億円 new

SHIFT 社長 連載 11

質の向上・提案件数・見積件数増へ

「顧客ニーズへのマッチング精度ア

ップ」では、アポ取りから提案、見

積もりの自動化のほか、サービスと

顧客課題のマッチングもAIエージェ

ントが実行する。これにより提案精

度の向上や、1人あたり提案件数、

見積件数の倍増を目標とした。ロイ

ヤルカスタマーの顧客単価も、月

1158万円から2000万円への42万円

アップを見込む。「1人あたりの案

件数拡大」では、従業員の教育や

付加価値の向上や、AI徹底活用に

よる生産性と案件対応力の向上が

実現できるとしている。これによ

りコンサル1人あたり複数案件の同

時遂行や、連結エンジニア単価が月

86万円から110万円に増え、従業員

の教育速度の向上も期待している。

(次回に続く)

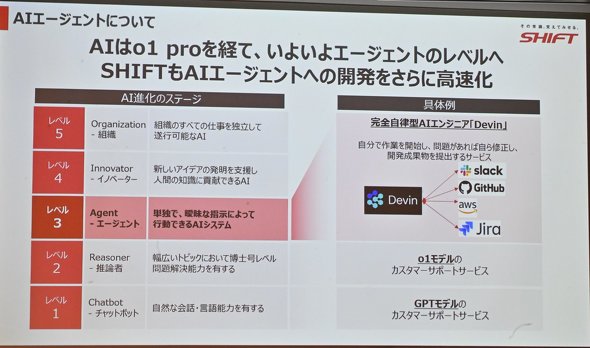

AI人材投資 売上3000億円 new

SHIFT 社長 連載 10

AIエージェントの活用の4つ

同社ではAIエージェントの活用により

「顧客ニーズへのマッチング精度アップ」

「1人あたりの案件数拡大」「効果を上げ

採用数倍増」「効率を上げ運用業務減、

戦略業務増」の4つを想定している。

(次回に続く)

AI人材投資 売上3000億円 new

SHIFT 社長 連載 9

AIエージェントの構築を徹底

SHIFTは、2026年度から2027年

度の短期計画を「SHIFT2000」、

2028年度から2030年度の中期計

画を「SHIFT3000」と掲げてい

る。この2000と3000の数字が表

しているのは年間売上高(億円)

だ。2024年度までの目標として

標榜していた「SHIFT1000」、売

上高1000億円はすでに達成した。

2030年度までに3000億円の売り

上げを達成するにあたって特に

重視している指標が、販売管理

比率と営業利益率だ。特にSHIFT

3000に向けては、AIエージェン

トの構築を徹底して進め、積極

的に活用していくことで、実現

していく方針だという。

(次回に続く)

AI人材投資 売上3000億円 new

SHIFT 社長 連載 8

採用も自動的に構造化して出力

このAIエージェントと言うべきAIの

「革命」によって、SHIFTは営業・

人事部門を中心に活用を進めていく

構えだ。例えば採用においても、応

募者の書類は、職務経歴書だけでな

く、履歴書もフォーマットが画一的

ではない。そのため、人事が標準化

し数値化していく上では、人事が事

前に決めた評価軸に構造化する必要

がある。この作業は、前もって細か

く評価基準を取り決めていたとして

も、個々人の主観がどうしても入っ

てしまう。そのため画一的なものに

なりにくいという問題点があった。

ところが、同社が2週間あまりで開

発した、AIを活用した人事における

分析ツールを使えば、応募者の職務

経歴書や履歴書のデータをAIに渡す

だけで、事前に決めた人事評価軸に

よって自動的に構造化して出力して

くれる。これこそが、AIエージェン

ト時代を見据えた生成AI活用といえ

るだろう。

(次回に続く)

AI人材投資 売上3000億円 new

SHIFT 社長 連載 7

営業・人事の業務に“革命”

これまでの生成AIは、漫画や小説な

どの創作物の生成や、法律や医療な

ど、既に構造化されている専門分野

で強みを発揮してきた。しかし最近

の生成AIの進化によって、それ以外

の人事や営業といった業務への活用

も現実的になったのだ。「例えば僕

ら役員陣が求職者へのスカウトメー

ルを直接書けるのなら当然、精度が

高いものを作れます。しかし当社に

いる400人の人事が個別でスカウト

メールを書いた場合、この精度には

ばらつきが出てしまいます。そこで

400人の知識を集めて、標準化する

必要があるわけですが、400人のノ

ウハウの体系化はとても大変です。

しかしこれが今後は、生成AIによっ

て自動化できてしまう。これがAIの

『革命』です」(丹下社長)

(次回に続く)

AI人材投資 売上3000億円 new

SHIFT 社長 連載 6

標準化も投げ入れるだけ

これが『AI革命』

「自分が20代の頃、コンサルタントと

して大手製造業の標準化を担当してき

ました。標準化によって、職人さんの

技術や材質など、組織の力を最大化し

ようとしていました。これにはチーム

となって標準化していくわけですが、

その会社の社長が変わってしまうと、

しばしば標準化のチームも変わってし

まいます。これによって、標準化チー

ムの形骸化が起こり、標準書を作れな

かった経験をさんざんしました」

(丹下社長)

しかし生成AIの進化によって、この作

業を自動でやってくれるようになった

のだ。「LLMが標準化を自動化したこ

とによって、標準化チームに指示を出

して、現場からこういう数字を集めろ、

などと言わなくてよくなったのです。

要求仕様書が構造化されていなくても、

生成AIを活用したツールに投げ入れて

いくだけで、あとは自動的に構造化し

てくれる。これが『AI革命』なんです」

(丹下社長)

(次回に続く)

AI人材投資 売上3000億円 new

SHIFT 社長 連載 5

01の性能が非常に高い

「o1の性能が非常に良いというこ

とに年末年始に気付き、今後のAI

エージェントに向けて、活用を徹

底的に進めることを決断しました。

僕自身は懐疑的だった部分があり

つつも、社としてはAIに対する研

究開発投資を、数年間かけて進め

てきました。この1~2週間だけで

も、業務活用が期待できる成果が

出ています」(丹下社長)特に際

立った要因が、生成AIによる構造

化能力の向上だ。例えばハードや

ソフトにしても、製品開発をする

際には「標準化」という工程が欠

かせない。

(次回に続く)

AI人材投資 売上3000億円 new

SHIFT 社長 連載 4

24年末LLMリリースされる

AIの積極活用を見据えて、営業・

人事の採用をストップした。一見、

事業の拡大方針と相反するように

見える。しかし、この背景には、

ここ数カ月以内の生成AIの急速な

進展があると丹下社長は明かす。

「僕自身、事業会社を営んでおり

『夢を売っても仕方がない』との

考えで、AIに対しては懐疑的な部

分もありました。AIは魔法の道具

ではなく、実際に使えるものにな

らなければダメだと思っていたか

らです」(丹下社長)しかし202

4年末からの動きで、潮目が変わ

った。米OpenAI社から9月、大規

模言語モデル(LLM)である「O

penAI o1」がリリースされたのだ。

(次回に続く)

AI人材投資 売上3000億円 new

SHIFT 社長 連載 3

大きな変革、2つ

この3カ月間、SHIFTが進める大き

な変革が2つある。1つは、佐々木

道夫副社長が、取締役会長に就任

した点だ。佐々木氏は1982年リー

ド電気(現:キーエンス)に入社

し、同社の営業戦略の立案などに

携わってきた。2000年には、キー

エンスの社長にも就任している。

キーエンスの営業手法は、各メデ

ィアや書籍でも数多く取り上げら

れるほど、高度に体系化している

のが特徴だ。佐々木氏を会長職に

昇格させることで、トップ営業か

らボトム営業まで幅広く顧客に対

面できる変革を進めていく方針だ

という。

(次回に続く)

AI人材投資 売上3000億円 new

SHIFT 社長 連載 2

25年度売り上げ目標 1300億円

SHIFTの2025年度第1四半期の売

上高は301億円で、20.3%の伸び

率だった。今年度の売上目標と

して1300億円を掲げていて、進

捗率は23.2%という高い水準に

なっている。売上総利益率では

33.2%と、過去の第 1 四半期の

実績で過去最高値を出した。小

林取締役は「第1四半期は例年、

採用にかなりのコストをかける

時期なので、これは高い数字。

非常に良い結果が出たのではな

いか」と振り返る。

AI人材投資 売上3000億円 new

SHIFT 社長 新連載 1

AIエンジニア50~500人に

ソフトウェアの品質保証を軸にさ

まざまなDX事業を展開するSHIFT

は、2025年8月までにAIエンジニ

アを現在の約50人から500人に増

強する計画を掲げた。背景には、

生成AIやAIエージェントの普及が

進むIT業界の流れと、企業の競争

力を左右する「AIネイティブ化」

の波がある。同社が1月14日に開

催した「経営・取り組み方針説明

会」でも、小林元也取締役が「AI

の徹底活用、AIエージェント化を

進めて、さらなるビジネス進化を

目指す。SIerの中でもAIネイティ

ブな企業として注目され、実績を

出す企業にしていきたい」と話し

た。同社は「SHIFT3000」という、

2030年度までに3000億円の売上高

を達成する中期戦略も掲げている。

同社はいかにしてAIエージェント

を活用し、SHIFT3000につなげて

いくのか。経営・取り組み方針説

明会で、創業者の丹下大社長が自

ら語った、その狙いと具体策とは

……。

川蔦太郎 ITmedia

(今回新連載です)

EC隆盛の今 実店舗復活 new

最終回 19

Z・アルファ世代実店舗が好き

この世代はセルフチェックアウ

ト技術やブランドアプリなど、

デジタル要素に期待を抱いてい

るものの、店舗に行くことに大

きな関心を示している。また、

彼らの購買力は今後さらに増加

する見込みだ。「Z世代やアルフ

ァ世代は店舗訪問が非常に多い

世代です」とペダーセン氏は述

べた。「これらの世代に基づい

た店舗でのショッピングの増加

傾向は、今後数年間続くと思い

ます。Z世代やアルファ世代が

ミレニアル世代よりも店舗を好

むことは明らかだからです。こ

のトレンドはさらに広がるでし

ょう」

(今回最終回です)

EC隆盛の今 実店舗復活 new

連載 18

消費者活動の多様な組合せ必須

「これらは実際には『消費者交流

センター』と呼ぶべきもので、消

費者活動の多様な組み合わせが必

要です」とブラウン氏は述べた。

これは、街中のショッピングエリ

アがさまざまなニーズに応える形

と似ている。「ショッピングだけ

でなく、エンターテインメント、

飲食、地域の社交場が一体となっ

た場所であるべきです」ブラウン

氏によると、こうしたトレンドは

すでに米国各地のモールで見られ

るという。さらに、若い世代の関

心に基づけば、店舗でのショッピ

ングは今後も成長を続ける可能性

がある。PwCの調査では、全世代

の中でZ世代が最も店舗で新しい

ギフトを探す傾向が強く、その割

合は60%に上った。

(次回最終回です)

EC隆盛の今 実店舗復活 new

連載 17

より創造的な方法で引き付ける

このようなニーズに応えるため、

一部の小売業者は工夫を凝らし

ている。例えば、Macy's(メイ

シーズ)は今年、ヘラルドスク

エアの旗艦店でホリデーマーケ

ットを開催し、通常のホリデー

ウィンドウディスプレイや「サ

ンタランド」体験と並行して展

開している。また、Target(タ

ーゲット)は「ワンダーランド

」イベントを開催し、ショッピ

ングが可能なブランド体験を提

供している。ホリデーシーズン

に単なる買い物以上の体験を提

供すること――例えば外食など

――は、活気あるショッピング

センターを維持する上で重要だ。

ブラウン氏やペダーセン氏によ

れば、通常のサンタとの交流や

セールに加え、限定ブランドの

発売やロイヤル顧客向けの夜間

イベントなど、より創造的な方

法で人々を引きつけることが考

えられるという。

(次回に続く)

EC隆盛の今 実店舗復活 new

連載 16

「人々はこの時期、単純に店舗に

行くのが好きなのです。それが季

節感を高めてくれるのです」(ケ

リー・ペダーセン/PwC米国小売

部門リーダー)

他者への支出は自分自身への支出

よりも人を幸せにする、とハピネ

スリサーチインスティテュートの

CEO、マイク・ワイキング氏は昨

年Retail Diveに語った。「この時

期、人々は単純に店舗に行くのが

好きです。それが気分を盛り上げ

てくれるのです。例えば、ホット

チョコレートやフードスタンドの

何かを楽しむ。そういう特別な何

かがあるんです」とペダーセン氏

は述べた。

(次回に続く)

EC隆盛の今 実店舗復活 new

連載 15

好意的に感じさせる効果

さらに、心理的な理由もある。ホリ

デーシーズンのショッピングは、楽

しさを伴うことが多い。クリスマス

のような冬のイベントや、それに付

随する少し贅沢な支出は、最も暗い

時期に自分を元気づける手段になり

得る。店舗はウィンドウを装飾し、

季節感あふれる音楽を流し、松やペ

パーミントの香りを漂わせる。これ

らは、パンプキンスパイスの香りが

郷愁を呼び起こし、楽しい記憶を思

い出させるのと同じように、適切な

感覚的刺激がホリデーシーズンの買

い物客に店舗をより好意的に感じさ

せる効果がある。

(次回に続く)

EC隆盛の今 実店舗復活 new

連載 14

実店舗の体験、オンラインにない

PwCの調査によれば、ベビーブーマー

世代を除く全ての世代が、ギフトを見

つける主な方法として実店舗を訪れる

ことを挙げた。ベビーブーマーにとっ

ては、友人や家族との会話が最も重要、

で、実店舗はそれに次いで2番目であ

った。これらの方法(いずれも対面で

の体験)は、3番目に多かったオンラ

インマーケットプレイスを大きく上回

る結果となった。「時には、単に店舗

の混雑を見て『おや、ちょっと見に行

かなきゃ』と思うこともありますよね

」とブラウン氏は語る。「レジの行列

が長いのは避けたいものですが、それ

が逆に『何かが起きている』と感じさ

せるのです。このような感覚は、オン

ラインでは体験できません」

(次回に続く)

EC隆盛の今 実店舗復活 new

連載 13

特に低価格業者がこの点で成功している

特に低価格戦略をとる業者がこの点で成功

していると指摘した。「店舗で発見できる

ものの追求やユニークさ、サプライズ感が

魅力です。なぜなら、もし自分が正確に何

を探しているかを知っているのであれば、

それはオンラインで簡単に見つけられるか

らです」

多くの購入はオンラインで行われるか

もしれないが、どんなギフトを贈るか

を探し出す段階では、全ての世代の買

い物客が実店舗に大きく依存している。

(次回に続く)

EC隆盛の今 実店舗復活 new

連載 12

「人々は単純に店舗に行くのが好き」

ホリデーシーズンが他の時期と異なる

のは何か? その本質は、ギフトを贈

るという行為にある。秋の重要な時期

にショッピングストリートやモールを

訪れる顧客たちの目的は、自分自身の

ためではなく(少なくとも主にそうで

はなく)、他者のためのギフト探しで

ある。これにより「発見のためのショ

ッピング」が重要となり、その点で店

舗は大きな強みを持つ。「このシーズ

ンで成功するのは、ユニークで差別化

された商品と、消費者に『得をした』

『特別なディールを手に入れた』と思

わせる体験を提供することです」とブ

ラウン氏は語る。

(次回に続く)

EC隆盛の今 実店舗復活 new

連載 11

楽しさを模倣するのは難しい

小売業者は、ウェブサイトをより魅

力的にするために、祝祭ムードを演

出するバナーを表示したり、店舗で

行われているのと同様のプロモーシ

ョン、例えば購入特典として無料ギ

フトを提供することもできる。しか

し、ペダーセン氏は、小売業者が実

際のショッピング体験の楽しさを模

倣するのは難しいと認めている。

本物のVRヘッドセットを装着して店

舗内を歩き回るような体験が実現し

ない限り、それを再現するのはかな

り難しい」(ペダーセン氏)特にホ

リデーシーズンには、消費者はその

ような体験を求めている。

(次回に続く)

EC隆盛の今 実店舗復活 new

連載 10

オンラインの利点は

とはいえ、オンラインにも利点は

ある。ブラウン氏によれば、オン

ラインは「目的型ショッピング」、

つまり顧客が既に何を購入したい

かを明確にしている場合に特に適

しているという。また、シーズン

中には、ECが顧客に対してより強

い影響力を持つ時期もある。ボス

トン・コンサルティング・グルー

プの報告によれば、ソーシャルメ

ディア、D2C、そしてTemuやShe

inのような新興マーケットプレイ

スは、シーズンの初期段階でより

成功している。この時期、消費者

は理想的なギフトを見つけるため

の時間に余裕があり、価格や配送

時間に関するストレスも少ないた

めである。

(次回に続く)

EC隆盛の今 実店舗復活 new

連載 9

スク―リンの制約

このような取り組みは、「アルゴリ

ズムが適切で、探していたものが正

確に提示される場合に効果を発揮す

る」とブラウン氏は述べている。

例えば、「自分が以前から探してい

たものに基づいて提案される場合で

す」と彼は続ける。しかし同時に、

「オンラインショッピングにはスク

リーンの制約があり、10インチ×12

インチ程度の画面では見られる情報

が限られている」という課題も指摘。

実店舗では「視界が一気に広がる」

と語った。

(次回に続く)

EC隆盛の今 実店舗復活 new

連載 8

キュレーションガイドを導入

例えば、Etsy(エッツィー)は今

年1月にAIによるギフト推薦サー

ビスを導入し、Amazon(アマゾ

ン)は最近、AIショッピングガイ

ドやバーチャルホリデーショップ

を開設して顧客を引き付けている。

Pinterest(ピンタレスト)は11月

にパーソナライズされたギフトフ

ィードをプラットフォーム上で公

開するとともに、著名人や出版社

がキュレーションしたギフトガイ

ドのシリーズを発表した。また、

Fiverr(ファイバー)の今年初め

の調査によると、特にZ世代の14

%が、ギフト探しに生成AI検索を

利用する計画があることが分かっ

た。

(次回に続く)

EC隆盛の今 実店舗復活 new

連載 7

ECもAIの革新的方法で対抗

消費者の関心は、異なる買い物

環境にも広がっている。ペダー

セン氏によれば、このシーズン

中にはハイストリート(主要商

業地区)でのショッピングへの

傾向が見られる一方で、伝統的

なショッピングモールでも来店

客数が再び増加しているという。

これは、コロナ禍に多くの人々

が郊外へ移り住んだことが影響

していると考えられる。しかし、

ECの小売業者やソーシャルメデ

ィアプラットフォームも、流行

のAIを活用し、顧客にアプロー

チする革新的な方法を見出して

いる。

(次回に続く)

EC隆盛の今 実店舗復活 new

連載 6

それでも10年前より大きく後退

また、ブラックフライデーも珍し

く人気が上昇し、この記念日で買

い物を予定していると答えた人が

3%増加した。この記念日は主に

店舗で行われるイベントであり、

2018年以来初めてこの指標が増加

したことになる。しかし、それで

も22%の買い物客にとどまってお

り、10年前にブラックフライデー

での買い物を予定していた59%と

いう割合からは大きく減少してい

る。今年、店舗の来店客数が増加

する可能性がある他の要因も存在

する。ホリデーシーズンが例年よ

り短く、選挙の影響で消費者が購

入を後回しにしていることが相ま

って、シーズンが進むにつれて配

送時間の信頼性が低下し、店舗に

足を運ぶ人が増える可能性が高い。

(次回に続く)

EC隆盛の今 実店舗復活 new

連載 5

店舗で購入者今年増加に転じる

過去10年間で、店舗とECにおけ

るホリデーショッピングの嗜好

は、実質的に逆転した。PwCの

調査によれば、2015年に店舗で

ホリデーギフトを購入する予定

だった買い物客の59%が、今年

は推定45%にまで減少した。一

方で、オンラインで購入する予

定だった人の割合は、2015年の

41%から55%に増加している。

これは、ECへの明確な傾向を示

しているが、コロナ禍という特

別な状況下でオンラインショッ

ピングが61%に達した2020年に

は及ばない。それどころか、Pw

Cの今年の調査では、店舗で買

い物を予定している人の割合が

2021年以降初めて増加に転じた。

(次回に続く)

EC隆盛の今 実店舗復活 new

連載 4

物理的な世界で行われる活動

特にホリデーシーズンには、AI

による推奨サービスやパーソナ

ライズされたWebサイトでは提

供できない「店舗での買い物な

らではの何か」が存在する。「

『ショッピング』という言葉が

示すものは、やはり物理的な世

界で行われる活動です。実際に

行って、見て、触れて、感じ、

交流しながら最終的に何を買う

かを決めるプロセスがそこにあ

るからです」とブラウン氏は述

べた。「購入は後で店舗で行う

か、オンラインで行うかもしれ

ません。しかし、『ショッピン

グ』と実際の『購入』には明確

な違いがあると思います。そし

て、多くの人々が店舗を訪れ、

その体験を楽しむためにショッ

ピングを行っているというのは、

依然として顕著です」

(次回に続く)

EC隆盛の今 実店舗復活 new

連載 3

EC購入増加でも実店舗は健全

また、この現象には、ダイレクト

・トゥ・コンシューマー(D2C)

ブランドのような若い企業が短期

間のリース契約やポップアップ形

式の店舗を求めていることも一因

であるとペダーセン氏は付け加え

た。つまり、オンライン購入が増

加している世界においても、実店

舗小売業は依然として健全である。

実際、Experian(エクスペリアン)

の調査によれば、2022年から2023

年にかけてのホリデーシーズンで、

店舗での買い物は比較的安定して

おり、10~12月の間に行われた販

売の約3分の2が店舗で行われてい

た。また、調査対象者の約半数が

今年も店舗を訪れる予定であると

回答している。

(次回に続く)

EC隆盛の今 実店舗復活 new

連載 2

新しい購買層のニーズが表面化

「来店客の性質や目的が異なっ

ている」とペダーセン氏は述べ

ており、来店客数の増加にもか

かわらず、購入転換率は低下し

ていると指摘している。「これ

は、単に購入するためではなく、

別の目的で店舗を訪れる人々が

増えていることを示しているの

です。例えば、返品のために店

舗に足を運んだり、ただ見て回

るために訪れる人が増えている

のです」(ペダーセン氏)経営

コンサルティング会社Kearney(

カーニー)のパートナーで米国

地域の小売リーダーであるマイ

ケル・ブラウン氏によれば、シ

ョッピングモールや商店街での

店舗入れ替えの水準も、新しい

世代が自身の好みを示している

証拠となり得るという。同氏は

これを良い兆候だと捉えており、

新しい購買層のニーズが表面化

していることを意味すると述べ

ている。

(次回に続く)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます