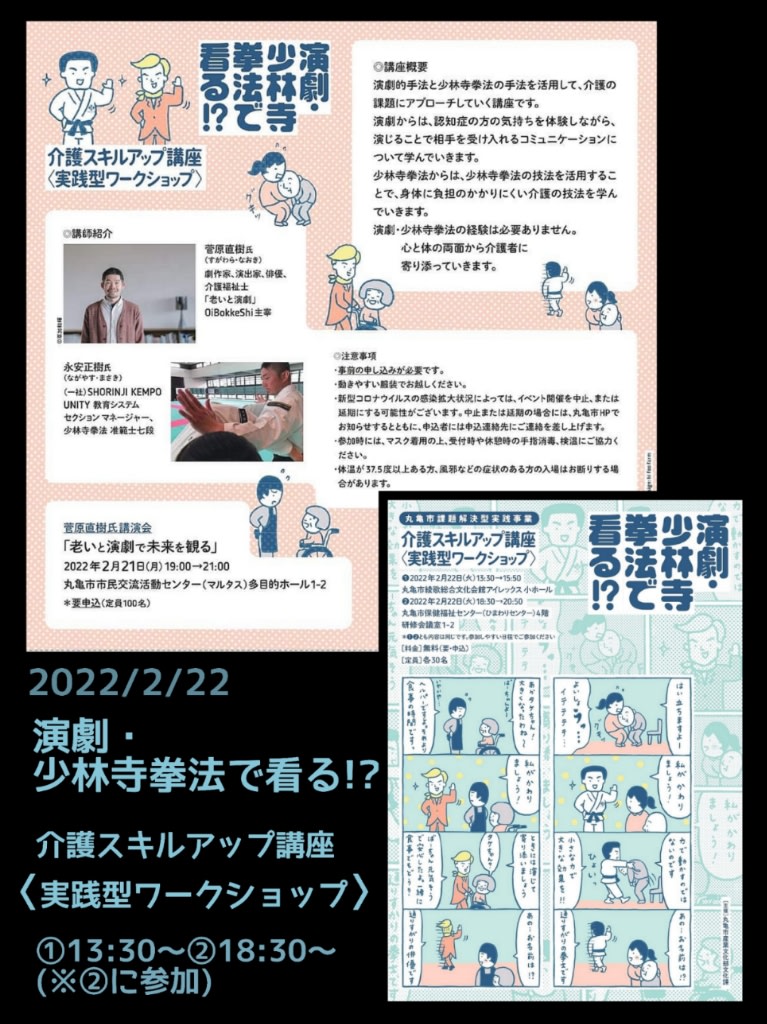

丸亀市課題解決型実践事業

─────────────

演劇・少林寺拳法で看る!?

介護スキルアップ講座

<実践型ワークショップ>

①13:30~②18:30~(※②に参加)

─────────────

日時:2022年2月22日(火)

18:30〜20:50

会場:丸亀市保健福祉センター

(ひまわりセンター)4階

講師:菅原直樹氏

「老いと演劇」OiBokkeShi主宰

劇作家、演出家、俳優、介護福祉士

永安正樹氏

(一社)SHORINJI KENPO UNITY

教育システムセクションマネージャー、少林寺拳法 准範士7段

─────────────

演劇的手法と

少林寺拳法の手法を活用して

介護の課題にアプローチしていく

講座。

演劇からは、

認知症の方の気持ちを体験しながら

演じることで相手を受け入れる

コミュケーションについて学ぶ。

少林寺拳法からは、

その技法を活用することで、

身体に負担のかかりにくい介護の

技法を学ぶ。

心と体の両面から

介護者に寄り添う内容だった。

─────────────

★前半★ 演劇

●演劇を通して意識的に動いてみる

●遊びリテーション

遊びを通して体や心をほぐす。

・シアターゲーム

演劇でも

よく取り入れられているもの。

↓

↓

・「将軍ゲーム」

頭のてっぺんを①

そこからつま先にかけて②〜⑥まで

体の部位の番号を決める。

将軍役の人は

好きな番号を言い、

他の人は言われた番号の部位を指差す。

だんだん早くなったり、

複数言ったり、

自分以外の人を差したり

色々なバリエーションで

難易度アップ。

・「じゃんけんゲーム」

3回勝ったら座る

3回負けたら座る

・「ブックス」

周りの4人は

おしゃべりで盛り上がる。

(例:宝くじが当たったら何をする?など)

1人、認知症の人の役。

渡された小説や漫画の中から

目についたセリフを

周りの空気を読まずに発する。

それを受けて周りの人は…

パターン1

否定する、だんだん無視する

パターン2

肯定する(いいね。〜しましょう等)

それを他の参加者にも見てもらう。

やってみた人は感想を述べる。

認知症の人の役の感想。

否定されると辛い。

無視されると

だんだん居づらくなる。

周りの人の感想。

否定するのは心苦しい。

だけど無視すると

だんだんそのまま進んでしまう。

肯定するのも難しい部分はある。

どう言えばいいのか戸惑う。

けれどトンチンカンでも

周りの人も一緒に合わせてくれたり

楽しい雰囲気だと気持ちは楽。

など。

途中、個人的に

ハッとすることがいくつかあった。

無視が一番楽かもしれない。

向き合ったり考えたり

しなくて済む。

イジメの構造もこういうところに

あるのかな。

その他、

本のセリフに「死ぬ」

というようなワードがあった。

最大級に受け入れられないワード。

簡単にいいねと言えない内容。

一瞬戸惑ってしまった。

これについては、過去の自分に

まつわる出来事が思い出され、

胸にガツンときた。

( 長くなるので最後に書く)

……………

ゲームでは

うまくできないことも起こる。

でも

うまくできないのが面白い。

そこに楽しい笑いも生まれる。

感情に寄り添う、

という言葉が印象に残った。

●中核症状と行動・心理症状(BPSD)

図を見ながら話を聞いた。

中核症状は…

記憶障害、見当識障害、

理解 判断力の低下 など。

これを治すのは難しい。

その周りにある

行動・心理症状(BPSD)は…

抑うつ、不眠、妄想、幻覚、興奮

徘徊、攻撃言動、介護への抵抗など。

これは、

関わり方によっては

改善することもあるらしい。

●今ここを楽しむ

居場所があると感じることが大事。

自分の役割がある、

否定されない、

今ここを楽しむ、

そういうことが

できるようにしたい。

─────────────

★後半★ 少林寺拳法

●護身術は弱者の武術

体格や力の強弱に左右されていては

護身術ではない。

理法、

理屈や法則

それに基づく動きがある。

●鈎手、巻小手など

実際にやっているのを見せてもらい

どういう力が働いているのか

教えてもらった。

力の強さではなく、

もともとその人に備わっている力を

引き出すという考え方。

●介護技術の実践

自然の力、

相手の力が助けてくれる。

実際の介護場面と通して

見せてもらう。

(ベッドや車椅子などを使って)

・立ち上がり介助

椅子に座った人を立ち上がらせる。

抱きかかえて持ち上げる

のではなく、

床に並行に引き寄せる。

・抱き起こし

ベッドに仰向けで寝ている人を

起こす。

ひねる状態から

元に戻る力を利用する。

介助する人も、介助される人も。

寝た状態の身体の腕や膝を

小さく畳むようにして、

そこからひねりで膝→上体と

起き上がらせる。

・車椅子への移乗

ベッドの縁に座っている人を

車椅子に座らせる方法。

鈎手、ひねりを利用して。

身体の状態、足の位置や重心など。

安定は動かない

不安定は動きやすい。

介護者は安定、

介護される人は不安定。

不安定なら少しの力で動かせる。

そんな仕組みを知れば

すごく無理をしなくても

できそうだ。

●少林寺拳法の理念

「半ばは自己の幸せを、

半ばは他人の幸せを」

自分も、相手も、共に

大事にしたい。

そのために学ぶことは

大切だと思った。

…………………

終わった後に、

実際やらせてもらった。

介助する側として

力を入れずにできたのには驚いた。

それ以上に驚いたのは、

寝た状態から起こしてもらう介助。

あっと思った瞬間には

上体が起き上がっていた。

たまに腰が痛い時、起き上がるのも

しんどさや多少の抵抗がある。

そういうものが一切感じられない!

これは衝撃!!

(ぜひ体験してほしい)

無理をしないで楽に動くというのは

気持ちの上でも大切だなと思った。

毎日のこと。ずっと続けていくなら

尚更大事なことだ。

足を置く位置で、ひねりから

簡単に向きを変える動き。

あれはダンスのターンにも

似ている。

思えば…

中学の時にやった太極拳の

あるひねりの動きが

バレーボールのサーブの時の

ひねりと、ちょっと共通するなと

感じたこともある。

何かを体得するということは

他のジャンルの何かにも

通じるのではないか。

なんとも面白いなと思った。

介護も、少林寺拳法も、

その他のことも

みんなどこかで繋がっているような

感覚になった。

……………………

ここからは

自分のことを振り返っての感想

(長文ですみません)

✽

ワークショップのゲームで

死ぬというような

最大級に受け入れられない

言葉を聞いた時、

どう言葉を返せばいいのか、

戸惑った。

ブックスというゲーム。

皆の会話が弾む中、

認知症の人の役は、

渡された本の中のセリフから

適当に、

空気を読まずに言葉を発する。

勿論、話題とは

トンチンカンな内容。

それに対して周りの反応。

パターン1は否定。

徐々に無視する。

パターン2は肯定。

いいね〜しよう等。

そこで飛び出た“死ぬ”ワード。

自分は思わず

「そんなこと言わないで、云々…」と。

それに続くニュアンスは

否定ではなかったけど

肯定ともいえなかった。

そこで、

いつかの自分のことが

頭をよぎった。

鬱の状態が悪いとき、

ダメージを受けやすく

死にたい気持ちになることがある。

その切実さを訴えたら

皆そうだ、皆辛いのだ、

自分も色々我慢してることがある等々、返された。

絶句。

自だけ被害者ぶってると

思われたのか?

大げさだと思われたのか?

何にせよ、

意を決して言葉を絞り出したのに、

突き放されたような気持ちになった。

その時の自分と

ゲームの中での言葉が

少し重なって聞こえた。

しかし、だ。

死にたいという言葉のボールを

真正面からキャッチするのは

簡単ではないのかもしれない。

思わず目を背けたり、払いのけたり

ごまかしてしまったり。

今回のワークショップ中、

私にもそんな部分が

あったなと思った。

死ぬことは悪いこと。

止めなければいけないこと。

相手のためを思えば

尚更その気持ちも強くなる。

そういう心理が

働いたのではないかと。

だからといって、

いいね、死のうとは言えない。

だけど、

そうなんだ…

そういう気持ちや考えがあるんだと

受け止めるワンクッションが

あっても良かったのかなと思った。

どうしよう、

どう導こうかと必死になると、

どうしても自分の思う方向へ

誘導することを急いでしまう。

そのことで、

目の前の理解し難いものの

奥にあるものを見落としてしまう。

(別の人に、死なないでほしいと

言われたこともあるが、正直それで

自分の気持ちが楽にはならなかった。

それはあなたの気持ちでしょと

思うだけで。有り難いとは思うけど…)

そもそも、寄り添うことや

肯定の言葉かけは難しいのだろう。

自分を擁護する

わけではないけれど、

意識してやろうとしていても

思うようにはいかなかった。

ふいに直面すればもっと難しい。

それだけ、実践や練習が

必要なのかもしれない。

その場その時、

思うように体が動くように

スポーツの練習のように。

初めから楽々とできるものでは

ないのだろう。

そこまで考えると、

あの時のことに思いが至った。

皆そうだ、

辛いのだと返された言葉。

相手の真意は分からないとしても、

それほど真剣に、突き放してやろう

という気持ちではなかったのかな?と。

喉の奥にずっと刺さっていた

魚の小骨がポロッととれた気分。

死にたい、殺したい、〇〇したい。

時におぞましいほどの言動は、

昨今の事件のニュースでは

珍しくない。

誰かの気持ちに

寄り添うということは、

その奥にある切実なものに

目を向け続けるということ

なのかもしれない。

改めて、

その難しさと限界を感じる。

けれどそれと同時に、

今ここを共に楽しむという行為が

完璧な解決に至ることができない

心を救ってくれるような気もした。

そうありたい。

自分も、周りも、多くの人も。

おおいに楽しもう!!