相模の大凧の歴史は、1830年頃からと古いそうですが、

最近は観光行事として親しまれています。

相模川の4地点の会場では、それぞれ大凧が揚げられますが、

新戸スポーツ広場がメイン会場でたくさんの露店も出ており、

いろいろなイベントも行われて、大賑わいの大凧揚げの会場でした。

大凧の大きさは14.5m(8間)四方で、重さは950㎏もあり、

風速10~15m/sのもとで80~100人で引き揚げるそうです。

写真をクリックすると大きな画像になります。

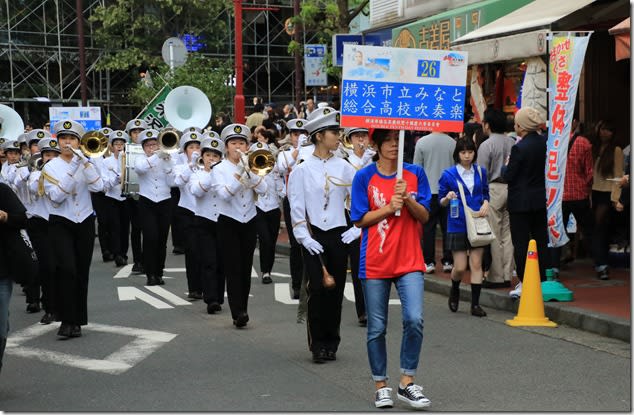

今年も「ザよこはまパレード」(国際仮装行列)が盛大に行われました。

「パレード」の様子をワールドポーター付近で見ましたが、

赤レンガ倉庫広場で大きなイベント(ドイツの春祭りの再現)が

行われていたために、そこに行く人も多くその周辺は大変な人出でした。

「パレード」は、今年も「キッズパレード」から始まり、

引き続き「スーパーパレード」へと次から次へと続きました。

今年は、マーチングバンドの最後列で演奏する吹奏楽器への映り込みに

ピントを合わせて撮ってみました。

「パレード」はいつものように「キッズパレード」から始まりました。

「マーチングバンド」の最後列で演奏する「大きな吹奏楽器」への

写真をクリックすると大きな画像になります。

「第33回全国都市緑化フェア」が、3月25日から6月4日まで横浜で開かれており、

横浜港をとりまく「港がみえる丘公園」から「グランモール公園」までの各会場では

花や緑、オブジェなどを用いたいろいろな花壇が飾られ、昨日も大変な賑わいようでした。

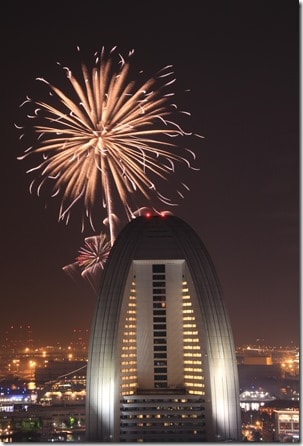

そのような中で、横浜美術館前のグランモール公園で行われていた「人と木々とクリスタル花火」は、

人が近づくと光の色を変え、音を奏で、次々にまわりの木々に光と音を伝えてゆくというシステムと

無数の光の点が作る立体の花火でしたが、

今までに見たことがないようなシステムでグランモール公園がきれいに彩られていました。

シンボルキャラクターの GARDEN BEAR(ガーデンベア)

木々の下には、カラーフルなライトとスピーカーがあって、自動的にコントロールされています。

写真をクリックすると大きな画像になります。

横浜市消防局の出初式が、昨日 横浜赤レンガ倉庫を中心に行われました。

「安全、安心フェスティバル」ということで、いろいろなイベントが行われており、

大さん橋から見ても赤レンガ倉庫広場はたくさんの人でいっぱいでした。

古式消防演技、消防音楽隊演技、消防総合訓練、一斉放水が行われましたが、

大さん橋側からその様子を撮ってみました。

一斉放水は、消防ヘリ、消防艇、赤レンガ倉庫、大さん橋から放水が行われましたが、

大さん橋からの放水は、昨年は多数の手持ち消火ホースでしたが、

今年は高所消火用の消火ノズル2本からの放水でした。

【 大さん橋側から見た会場の様子 】

【 古式消防演技 】

【 消防音楽隊演技 】

【 消防総合訓練 】

【 一斉放水の様子 】

【 一斉放水が終わると消防ヘリは会場周辺を廻って、機上から挨拶をしていました。】

写真をクリックすると大きな画像になります。

デトロイト美術館は、1885年の創立以来 自動車業界などからの援助で世界の名品が収集されており、

アメリカで はじめてゴッホとマティスの作品を購入した美術館として知られています。

今回、人気の高い珠玉のコレクションから52作品が 「上野の森美術館 」 で展示され、

全作品が撮影できるということでしたので出かけてみました。

そして今回初めて名画を直接カメラに収めることができました。

尚、撮影可能日は月曜日、火曜日に限定されており、

ピカソの作品など一部の作品は、SNSなどへの投稿は制限されています。

フィンセント・ファン・ゴッホ 【 自画像 】 1887年制作

フィンセント・ファン・ゴッホ 【 オワーズ川の岸辺 】 1890年制作

ポール・セザンヌ 【 サント=ヴィクトワール山 】 1904~06年頃

ピエール・オーギュスト・ルノワール 【 肘掛け椅子の女性 】 1874年制作

アメデオ・モディリアーニ 【 帽子を被った若い男性 】 1919年制作

エドガー・ドガ 【 バイオリニストと若い女性 】 1871年頃制作

カロリュス=デュラン 【 喜び楽しむ人々 】 1870年制作

アンリ・ジェルヴェクス 【 パリのカフェにて 】 1877年制作

***************************************************

RICOH開発の3次元プリント技術

「RICOH」 開発の3次元プリント技術でプリントされた「複製画」は、

「手でさわれます」 という売り言葉で展示されていました。

3次元プリントされた「複製画」 (大きさによって約10万~30万円の値がついていました。)

写真をクリックすると大きな画像になります。

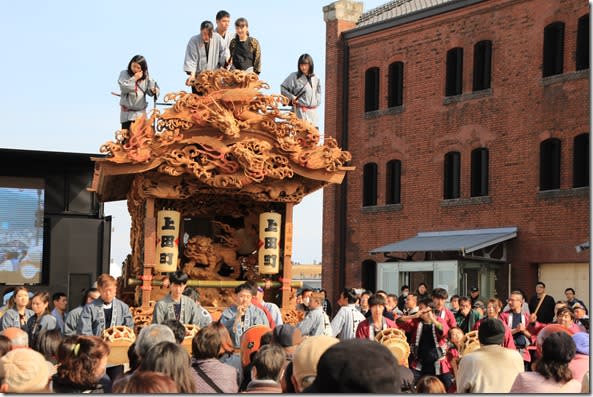

浄土宗の大本山である鎌倉光明寺で行われる「十夜法要」は、

五百余年の歴史がある浄土宗の重要な行事で10月12日から15日にかけて行われますが、

今回初めて 13日の日中法要の時にお参りしました。

「十夜法要」は、

「この世で十日十夜、善い行いをすることは、仏さまのもとで善い行いを千年することにも勝る」

という教えを実践する法要で、昼夜を通して念仏を唱え、阿弥陀さまのお慈悲に感謝する法要。

最初は鎌倉光明寺で行われたが、今はこの時期全国の浄土宗のお寺で行われており、

その期間も、10日から、5日、3日、あるいは1日と短縮されて行われている。

【 光明寺 境内 】

本殿の前には、大きな回向柱が立っており、白い「善の綱」は本堂のご本尊の手につながっています。

「右」は本殿側から山門方向を見たところ。

境内には、たくさんの露店が並んでいて、夕方からは大変なにぎわいになりそうです。

【 練 行 列 】

日中法要のお導師がたくさんの僧侶、詠唱講の人たち、お稚児さんたちを従えて

「九品寺」から「光明寺」に向かって「練行列」が行われました。

【 山 門 】

お十夜の時は、山門の特別公開が行われますので、初めて上がってみました。

この山門は、1847年に造られたもので、鎌倉の寺院の門では最大の格式を備えているそうです。

山門の上から見た本殿側(左)、参道側(右)で、

海に開けた参道にたくさんの露店が並んでいます。

山門楼上には、釈迦如来、四天王、十六羅漢が安置されています。

【 光明寺裏山からの展望 】

光明寺の右手から登った「展望台」は「かながわの景勝50選」にも選ばれたところです。

天気が良ければ、富士山もよく見えるそうですが、当日は残念ながら曇っていました。

写真をクリックすると大きな画像になります。