2013年4月21日、三木市宿原にある常厳寺と赤松円心の供養塔の写真を撮ってきましたので

写真紹介します。

赤松円心(1279-1350)は赤松家の4代目の当主として千種川の佐用荘の赤松村の領主から播磨、

摂津、備前、美作の守護を務め、中央では三管領(細川、畠山、斯波)に次ぐ四職(赤松、京極

山名、一色)にまで成長させた立役者である。

足利、新田、楠木らと後醍醐天皇につき元弘3年(1333)鎌倉幕府の六波羅を攻略。翌年の

建武元年6月軍功により播磨守護職についた(赤松円心56歳)。ところが建武新制で播磨守護

を解任され(新田義貞が播磨守護職となる)ことを不満に思い南北朝時代では足利尊氏側につき

室町幕府の成立の原動力となり播磨守護職も復権した。

その後、約250年間、赤松家は存続するが関ヶ原の戦いで宇喜多秀家に従い西軍に加わった

ため所領を没収され滅びた。

赤松家の当主

家範 - 久範 - 茂則 - 則村(円心) - 範資 - 則祐 - 義則 - 満祐 - 政則 - 義村 - 晴政 -

義祐 - 則房 - 則英(断絶)

常厳寺の基本情報

住所:三木市宿原1038 TEL:0794-82-1829

宗派:曹洞宗 山号:君峯山

開山:後醍醐天皇(在位1318-1338)の時代に赤松則村(のちの円心)が君峯城

(別名:霧ヶ峰城、宿原城)の鬼門にあたる場所の常厳寺を創建

中興:永正元年(1504)三木城主加賀守就治が堂宇を再建、久堂栄昌禅師を招いた

享保4年(1719)5世桃谷大春和尚が本堂及び庫裡を造営

御本尊:聖観世音菩薩

Google地図による常厳寺

上の写真は常厳寺の山門の遠景。

上の写真は本堂。

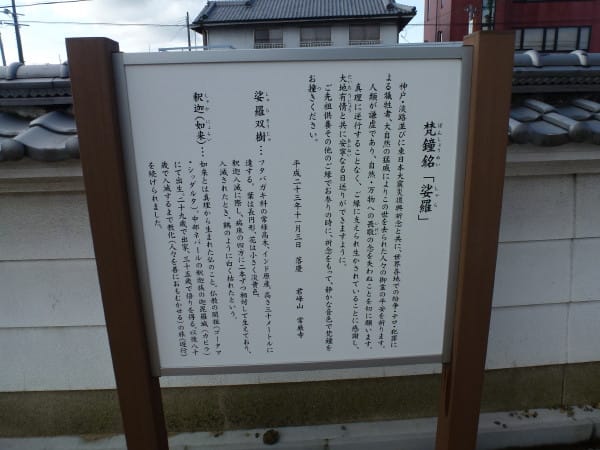

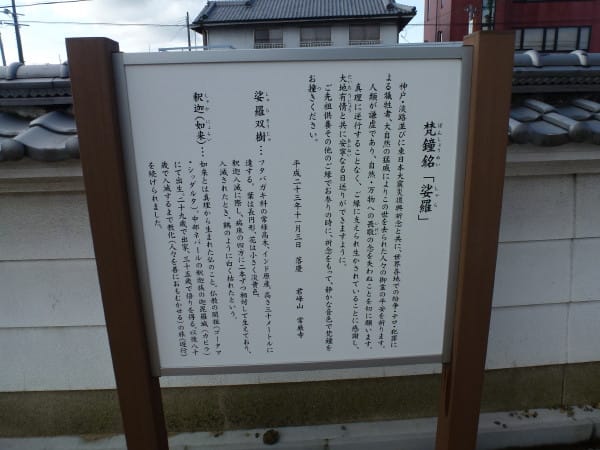

上の写真は鐘楼と梵鐘の説明書きです。

上の写真は入り口付近の温故知新の石碑の裏に書かれた説明書きで赤松円心の供養塔について

記載されています。

上の3枚の写真が赤松円心の供養塔です。

赤松円心は観応元年(1350)1月17日72歳で没し京都の建仁寺で葬儀を終え故郷の苔縄の法雲寺に墓と廟所

が建てられた。常厳寺の供養塔は没後、赤松と関係が深い別所一族により供養塔と宝雲院殿月潭円心大居士の

位牌が作られたと伝えられています。

上の写真は五輪塔の横の説明書きです。

昭和43年(1968)4月8日 常厳寺 第17世 大賢忍道 禅師により記載されたものです。

君峯山常厳寺の開基が五位判官赤松次郎入道丸則村であること法名が宝雲院殿月潭円心大居士。

観応元年(1350)1月17日、京都の自宅で73歳で没したこと。

鎌倉幕府を滅亡させた元弘合戦の忠節によって播磨、摂津、備前、美作、但馬、因幡の6か国

の守護職となったことなどが書かれています。

上の写真は兵庫県上郡町 宝林寺蔵の赤松円心座像です。

出典:平成24年(2012)10月13日~12月2日に開催の兵庫県立歴史博物館

開館プレ30周年記念 特別展「赤松円心・則裕」の資料集 Page17

Wikipediaより赤松則村(円心)の晩年と人物像について引用紹介します。

晩年

尊氏及び執事の高師直と弟の足利直義が対立した観応の擾乱(じょうらん)においては尊氏に従い、尊氏の庶子で直義の養子である、直義方の直冬を追討するために軍を編成している最中、正平5年/観応元年(1350年)1月11日、京都七条にある邸宅で急死した。享年74。家督と播磨守護は範資が相続したが、翌正平6年/観応2年(1351年)に範資も急死したため、摂津守護は孫の光範に、家督と播磨守護は則祐(そくゆう)に受け継がれた[5]。

法名は法雲寺月潭円心。墓所は京都市東区の東山建仁寺の塔頭寺院久昌院。供養塔が兵庫県赤穂郡上郡町の金華山法雲寺(法雲昌国禅寺)にある。また、木像が兵庫県赤穂郡上郡町の宝林寺にある。

人物像

禅宗に帰依しており、雪村友梅や宗峰妙超を招いて法雲寺や福田寺の堂宇を建立した。

出家した円光という弟がおり、円光の元に楠木正成の姉が嫁いでいた関係で、正成から見れば円心は義理の兄弟に当たる。

戦前に足利尊氏が後醍醐天皇に反逆した逆臣とされていた関係から、尊氏の覇業に大いに貢献した円心も逆賊の頭目の1人と見なされていた[6]。

円心則村は無双の勇士で、小事にこだわらない度量の大きさがあり、人に遅れをとりたくない性格なので衰微した赤松家を興して名を顕わしたいと思っていた。護良親王の令旨は正にこの願いにうってつけで、円心は大いに喜んだという(太平記)[7]。

鎌倉幕府に対して挙兵したとき、円心の上洛を遮ろうとする敵と戦って20余人ほどを生け捕った。しかし円心は彼らを殺さず情ある扱いをしたので、彼らは進んで円心に味方したという(太平記)[7]。

尊氏が新田義貞らに敗れた際、九州に落ち延びて再起を果たすように進言した。尊氏を追撃するため義貞が6万騎という大軍を率いて来襲してきたとき、円心は白旗城に2000の兵と立て籠もった。このとき円心は一計を案じ、使者を義貞の下に派遣した。使者が義貞に言うには「我が殿は今は足利に靡いていますがそれは心からの事ではなく、鎌倉討滅に忠功を立てながら播磨守護職を追われたために過ぎません。もし、帝(後醍醐天皇)が播磨守護職輔任の綸旨を賜れるのなら、円心は帝に忠誠を誓うでありましょう」と述べた。義貞はこれを信じて使者を京都に送り、往復10余日を経て使者が綸旨を持って戻ってきた。すると円心は「そんなものはいりません。手のひらを返すような綸旨は受けられませんので、当家の守護・国司職は将軍(尊氏)から頂きます」と述べて使者を追い返した。怒った義貞は白旗城に総攻撃をかけたが、円心は10余日ほどで籠城準備をすっかり整えており、義貞軍はここで50余日も費やして尊氏に再起の貴重な時間を与える結果となった(太平記)[7][8]。

写真紹介します。

赤松円心(1279-1350)は赤松家の4代目の当主として千種川の佐用荘の赤松村の領主から播磨、

摂津、備前、美作の守護を務め、中央では三管領(細川、畠山、斯波)に次ぐ四職(赤松、京極

山名、一色)にまで成長させた立役者である。

足利、新田、楠木らと後醍醐天皇につき元弘3年(1333)鎌倉幕府の六波羅を攻略。翌年の

建武元年6月軍功により播磨守護職についた(赤松円心56歳)。ところが建武新制で播磨守護

を解任され(新田義貞が播磨守護職となる)ことを不満に思い南北朝時代では足利尊氏側につき

室町幕府の成立の原動力となり播磨守護職も復権した。

その後、約250年間、赤松家は存続するが関ヶ原の戦いで宇喜多秀家に従い西軍に加わった

ため所領を没収され滅びた。

赤松家の当主

家範 - 久範 - 茂則 - 則村(円心) - 範資 - 則祐 - 義則 - 満祐 - 政則 - 義村 - 晴政 -

義祐 - 則房 - 則英(断絶)

常厳寺の基本情報

住所:三木市宿原1038 TEL:0794-82-1829

宗派:曹洞宗 山号:君峯山

開山:後醍醐天皇(在位1318-1338)の時代に赤松則村(のちの円心)が君峯城

(別名:霧ヶ峰城、宿原城)の鬼門にあたる場所の常厳寺を創建

中興:永正元年(1504)三木城主加賀守就治が堂宇を再建、久堂栄昌禅師を招いた

享保4年(1719)5世桃谷大春和尚が本堂及び庫裡を造営

御本尊:聖観世音菩薩

Google地図による常厳寺

上の写真は常厳寺の山門の遠景。

上の写真は本堂。

上の写真は鐘楼と梵鐘の説明書きです。

上の写真は入り口付近の温故知新の石碑の裏に書かれた説明書きで赤松円心の供養塔について

記載されています。

上の3枚の写真が赤松円心の供養塔です。

赤松円心は観応元年(1350)1月17日72歳で没し京都の建仁寺で葬儀を終え故郷の苔縄の法雲寺に墓と廟所

が建てられた。常厳寺の供養塔は没後、赤松と関係が深い別所一族により供養塔と宝雲院殿月潭円心大居士の

位牌が作られたと伝えられています。

上の写真は五輪塔の横の説明書きです。

昭和43年(1968)4月8日 常厳寺 第17世 大賢忍道 禅師により記載されたものです。

君峯山常厳寺の開基が五位判官赤松次郎入道丸則村であること法名が宝雲院殿月潭円心大居士。

観応元年(1350)1月17日、京都の自宅で73歳で没したこと。

鎌倉幕府を滅亡させた元弘合戦の忠節によって播磨、摂津、備前、美作、但馬、因幡の6か国

の守護職となったことなどが書かれています。

上の写真は兵庫県上郡町 宝林寺蔵の赤松円心座像です。

出典:平成24年(2012)10月13日~12月2日に開催の兵庫県立歴史博物館

開館プレ30周年記念 特別展「赤松円心・則裕」の資料集 Page17

Wikipediaより赤松則村(円心)の晩年と人物像について引用紹介します。

晩年

尊氏及び執事の高師直と弟の足利直義が対立した観応の擾乱(じょうらん)においては尊氏に従い、尊氏の庶子で直義の養子である、直義方の直冬を追討するために軍を編成している最中、正平5年/観応元年(1350年)1月11日、京都七条にある邸宅で急死した。享年74。家督と播磨守護は範資が相続したが、翌正平6年/観応2年(1351年)に範資も急死したため、摂津守護は孫の光範に、家督と播磨守護は則祐(そくゆう)に受け継がれた[5]。

法名は法雲寺月潭円心。墓所は京都市東区の東山建仁寺の塔頭寺院久昌院。供養塔が兵庫県赤穂郡上郡町の金華山法雲寺(法雲昌国禅寺)にある。また、木像が兵庫県赤穂郡上郡町の宝林寺にある。

人物像

禅宗に帰依しており、雪村友梅や宗峰妙超を招いて法雲寺や福田寺の堂宇を建立した。

出家した円光という弟がおり、円光の元に楠木正成の姉が嫁いでいた関係で、正成から見れば円心は義理の兄弟に当たる。

戦前に足利尊氏が後醍醐天皇に反逆した逆臣とされていた関係から、尊氏の覇業に大いに貢献した円心も逆賊の頭目の1人と見なされていた[6]。

円心則村は無双の勇士で、小事にこだわらない度量の大きさがあり、人に遅れをとりたくない性格なので衰微した赤松家を興して名を顕わしたいと思っていた。護良親王の令旨は正にこの願いにうってつけで、円心は大いに喜んだという(太平記)[7]。

鎌倉幕府に対して挙兵したとき、円心の上洛を遮ろうとする敵と戦って20余人ほどを生け捕った。しかし円心は彼らを殺さず情ある扱いをしたので、彼らは進んで円心に味方したという(太平記)[7]。

尊氏が新田義貞らに敗れた際、九州に落ち延びて再起を果たすように進言した。尊氏を追撃するため義貞が6万騎という大軍を率いて来襲してきたとき、円心は白旗城に2000の兵と立て籠もった。このとき円心は一計を案じ、使者を義貞の下に派遣した。使者が義貞に言うには「我が殿は今は足利に靡いていますがそれは心からの事ではなく、鎌倉討滅に忠功を立てながら播磨守護職を追われたために過ぎません。もし、帝(後醍醐天皇)が播磨守護職輔任の綸旨を賜れるのなら、円心は帝に忠誠を誓うでありましょう」と述べた。義貞はこれを信じて使者を京都に送り、往復10余日を経て使者が綸旨を持って戻ってきた。すると円心は「そんなものはいりません。手のひらを返すような綸旨は受けられませんので、当家の守護・国司職は将軍(尊氏)から頂きます」と述べて使者を追い返した。怒った義貞は白旗城に総攻撃をかけたが、円心は10余日ほどで籠城準備をすっかり整えており、義貞軍はここで50余日も費やして尊氏に再起の貴重な時間を与える結果となった(太平記)[7][8]。