明治4年(1871)11月12日(新暦換算1871年12月23日)に横浜を出発し米国・欧州の12か国

を訪問し明治6年(1873)9月13日に帰国(632日間)した岩倉使節団についてお勉強しました

参照サイトへのリンク:

アジア歴史資料センター 明治150年 インターネット特別展 岩倉使節団

Wikipedia 岩倉使節団

参照図書

1)泉三郎 著 誇り高き日本人 国の命運を背負った岩倉使節団の物語(2008)

2)田中彰 著 岩倉使節団の歴史的研究(2002)

3)笠原英彦 著 明治留守政府 慶応義塾大学出版会(2010)

4)幕末明治 古写真帖 新人物往来社 (2003)

5)詳説 日本史図録 第2版 山川出版社(2008)

6)朝比奈美知子 編訳、増子博調 解説 フランスから見た幕末維新

イリュストラシオン(L'ILLUSTRATION)日本関係記事集(2004)

7)米欧回覧の会 編 岩倉使節団の再発見 思文閣出版(2003)

8)日本史探訪 22 幕末維新の英傑たち 角川書店(1985)

1.岩倉使節団の派遣

(1)使節派遣の進言者

グイド・フルベッキ(オランダ出身のアメリカ人)(1830-1898)が企画

Wikipediaによれば

「1868年6月にフルベッキは大隈重信に、日本の近代化についての進言(Brief Skech)

を行った。それを大隈が翻訳し、岩倉具視に見せたところ、1871年11月に

欧米視察のために使節団を派遣することになった。

直前までフルベッキが岩倉具視に助言を与えていた。」

(2)派遣メンバー(126名)

1)正式メンバー(46名)

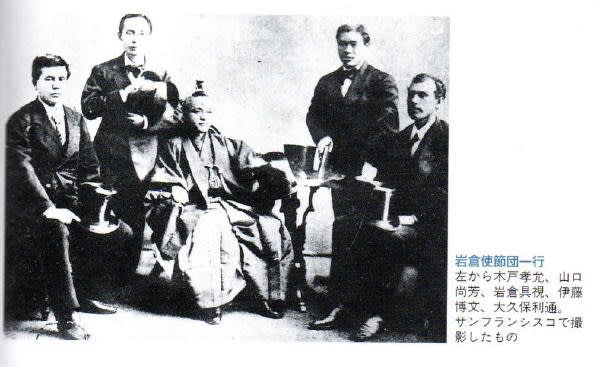

上の写真は主要メンバーの5名。明治4年(1871)12月サンフランシスコにて撮影

岩倉具視を全権大使、副使は木戸孝允、大久保利通、伊藤博文、山口尚芳の4名

出典:幕末明治 古写真帖 新人物往来社 (2003)Page76

上の表は46名の正式メンバーのリストです。平均年齢32歳

出典:泉三郎 著 誇り高き日本人 国の命運を背負った岩倉使節団の物語(2008)

よく知られた人物としてWikipediaではのちにジャーナリスト・文筆家として活躍し、

立憲帝政党の開党にも参画した福地源一郎(一等書記官として参加)

のちに外交官林董として活躍し、1902年日英同盟締結時の駐英公使となった林董三郎

帰国後に『米欧回覧実記』を編集した久米邦武西南戦争に斃れた村田新八

その他私でも名前を知っている派遣メンバーはいますが肖像写真入りで掲載

されているメンバーは上述のとおりであるので、ここでは記さない。

その代わりにWikipediaの岩倉使節団(メンバー紹介がある)にリンクしました。

https://ja.wikipedia.org/wiki/岩倉使節団

2)後発団員(20名)

上の写真は後発団員のリストです。

通訳として新島七五三太=新島襄も参加しています。

また明治新政府の財政立て直しに貢献した東京府知事の由利公正も参加しています。

出典:泉三郎 著 誇り高き日本人 国の命運を背負った岩倉使節団の物語(2008)

3)使節隋従者と留学生(60名)

上の2枚の写真は使節隋従者と留学生のリストです。

出典:泉三郎 著 誇り高き日本人 国の命運を背負った岩倉使節団の物語(2008)

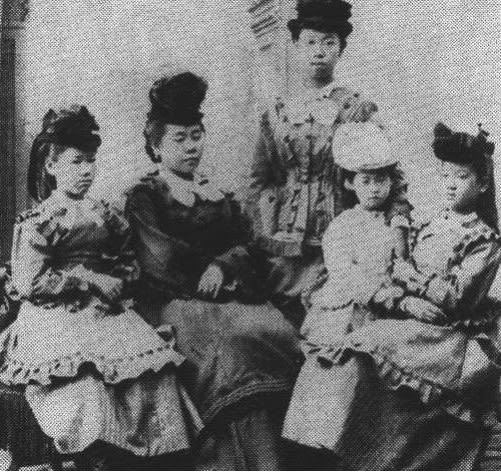

上の写真は駐日米国公使 デ・ロング夫人と女子留学生(5名)

出典:幕末明治 古写真帖 新人物往来社 (2003)Page76

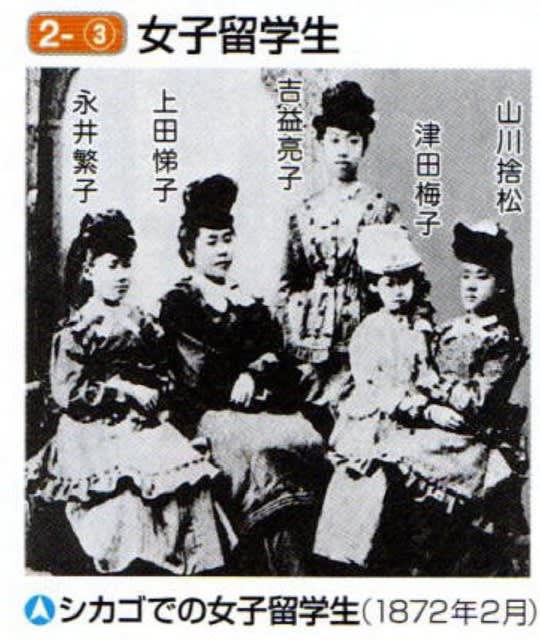

上の写真はWikipedia(岩倉使節団)で使用の米国留学女学生

左から、永井繁子 (10)、上田てい (16)、吉益りょう (16)、津田うめ (9)、

山川捨松 (12)。明治4年。姓名はいずれも当時のもの、数字はかぞえ歳。

5人の略歴は下記のとおり(Wikipediaより)年齢は出発時

永井しげ:永井繁子(ながい しげこ)、満8歳、旧幕臣・益田鷹之助の娘

(旧幕臣・永井久太郎の養女)。

上田てい:上田悌子(うえだ ていこ)、満14歳、旧幕臣・上田畯の娘、

後に医師・桂川甫純と結婚、没年不詳。

吉益りょう:吉益亮子(よします りょうこ)、満14歳、旧幕臣・吉益正雄の娘、

1885年以前に死去。

津田うめ:津田梅子(つだ うめこ)、満6歳、旧幕臣・津田仙の娘。

山川捨松(やまかわ すてまつ)、満11歳、会津藩の国家老・山川尚江重固の娘。

上の2枚の写真も女子留学生に関する資料

出典:詳説 日本史図録 第2版 山川出版社(2008) Page212

女子留学生の派遣は開拓次官・黒田清隆の建議による。

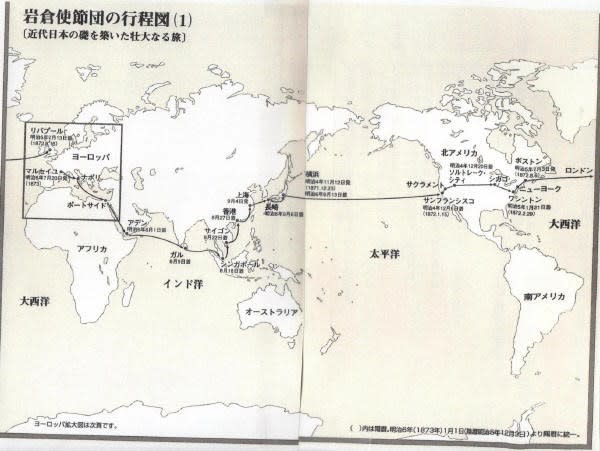

(3)使節団の行路

上の写真は使節団の行路を示したものです。632日間の世界一周の文明視察

出典:詳説 日本史図録 第2版 山川出版社(2008) Page212

アメリカに7か月、イギリスに4か月余り、フランスに2か月滞在

上の2枚の写真は同じく使節団の行程図でやや詳しい

出典:泉三郎 著 誇り高き日本人 国の命運を背負った岩倉使節団の物語(2008)

上の写真は全行程を表にしたものです。

出典:泉三郎 著 誇り高き日本人 国の命運を背負った岩倉使節団の物語(2008)

NHKが動画にて行路を判り易く解説されています(下記サイト)

岩倉使節団の航路 | NHK for School

上の写真は岩倉使節団の出航の様子

出典:詳説 日本史図録 第2版 山川出版社(2008) Page212

明治4年(1871)11月12日(新暦換算1871年12月23日)、米国太平洋郵船会社の

蒸気船「アメリカ」号で横浜港を出発

上の写真はアメリカ号

出典:泉三郎 著 誇り高き日本人 国の命運を背負った岩倉使節団の物語(2008)

訪問国は上記3ヶ国の他にベルギー、オランダ、ドイツ、ロシア、デンマーク、

スエーデン、イタリア、オーストリア、スイスの9ヶ国

帰途は、地中海からスエズ運河を通過し、紅海を経てアジア各地にあるヨーロッパ諸国の

植民地(セイロン、シンガポール、サイゴン、香港、上海等)への訪問も行われたが、

これらの滞在はヨーロッパ各国に比べ短いものとなった。

(4)使節団の目的

1)各国元首へ明治新政府が樹立されたことを報告、各国元首への挨拶

2)条約改正の予備交渉(治外法権、関税自主権)→失敗

治外法権は明治27年(1894)に解消

関税自主権については明治44年(1911)に完全回復

3)欧米各国の政治制度、技術、文化の視察と会得

(5)公式報告書

明治11年10月刊行 「特命全権大使米欧回覧実記」 久米邦武編集 全100巻

上の2枚の写真は米欧回覧実記の編著者の久米邦武と明治11年に刊行の著書

出典:泉三郎 著 誇り高き日本人 国の命運を背負った岩倉使節団の物語(2008)

2.岩倉使節団の視察結果

(1)条約改正交渉の失敗(アメリカ)

1872年7月1日(明治5年6月26日)をもって欧米15カ国との修好条約が改訂の時期を迎え、

以降1ヵ年の通告を持って条約を改正しうる取り決めであったので、明治政府はこの好機を

捕えて不平等条約の改正を図ったのである。

この段階で日本は近代的な法の整備もない状態であくまでも予備交渉のみという状態

であったが第1回の交渉(明治5年2月3日)後に森有礼と伊藤博文は、条約の予備交渉から

本格的な改正交渉に転換することを提言。天皇の委任状が必要ということで伊藤博文、

大久保利通、寺島宗則を帰国(3/20-7/22)させアメリカでの滞在期間は当初予定より

大幅に遅れ7か月近い滞在となった。

上の写真は交渉相手の第18代グラント大統領任期 1869年3月4日 – 1877年3月4日

明治5年01月25日(新暦換算1872年03月04日)に謁見しています。

明治5年02月03日(新暦換算1872年03月11日)から国務省にて国務掛書記官

フィッシュ等と第1回条約改正交渉。

第2回交渉は明治5年02月06日(新暦換算1872年03月14日)

以降第11回交渉が明治5年06月17日(新暦換算1872年07月22日)まで続いたが決裂した。

その後、寺島宗則外相の後を引き継いだ井上馨外相は諸外国の人々を歓迎する目的で、

明治16年(1883)に「鹿鳴館」という西洋風の建物を建設し、改正交渉と並行して

「欧化政策」を推進しました。このような努力が実り明治末期の不平等条約の改正に

繋がっていきました。

(2)議会と政治(共和制か君主制か)

米国、フランスの共和制 VS イギリス、ドイツの君主制

木戸は明治6年(1873)5月に帰朝し、7月に朝廷に対して、『憲法制定の建言書』を

上奏している。ここで立憲君主制とする方向性が示された。

大久保利通は、少し遅れて明治6年(1873)11月に、『立憲政体に関する意見書』

を伊藤博文と寺島宗則に与えて、政体についての調査を命じている。

16年後の明治22年2月11日、伊藤博文が中心となって作成した大日本帝国憲法は、

結果的にほぼ忠実に木戸、大久保の二人の遺志を引き継いでいるように見える

上の写真は明治22年時点の憲法と国家機構

出典:詳説 日本史図録 第2版 山川出版社(2008) Page221

木戸、大久保、伊藤の3人に共通して言えることはドイツのビスマルクやモルトケの

考え方に深く心酔していたことである。

憲法草案に起草者は伊藤の他に井上毅、伊東巳代治、金子堅太郎でドイツ人の

ロエスレルが助言しています。

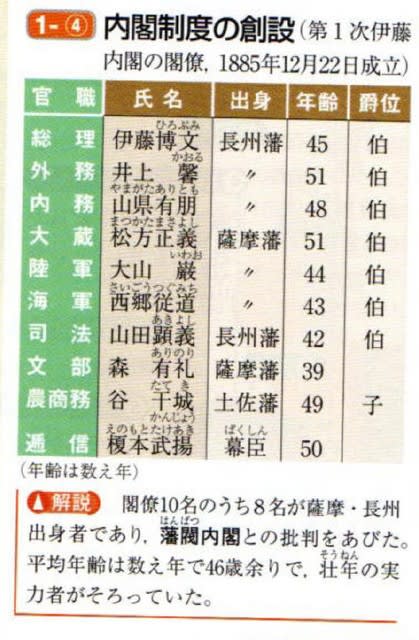

上の写真は明治18年(1885)12月22日に成立した第1次伊藤内閣の閣僚

この時から太政官制が廃止され内閣制となった。

出典:詳説 日本史図録 第2版 山川出版社(2008) Page220

(3)司法制度

明治初期の日本政府では、不平等条約の改正のため、近代的な法制度を確立することが

大きな課題であった。

司法省理事官の佐々木高行、その随行の岡内重俊、中野健明、平賀義質、長野文炳

という計5名が岩倉に同行し、さらに、岩倉が出発した後から欧州に渡航した後発の

使節団員として、河野敏鎌、鶴田皓、岸良兼養、井上毅、益田克徳、沼間守一、

名村泰蔵、川路利良の計8名が合流しました。

司法省視察団は主にフランスの司法制度を参考としています。

パリで法学者ボアソナードの講義を受けた視察団員からは、明治憲法や教育勅語の

起草に当たった井上毅、大審院長を務めた岸良兼養や名村泰蔵のように、日本の

司法制度の中心を担う人材が多く生まれました。旧民法の後に現行民法の起草を

担った梅謙次郎も、司法省法学校でボアソナードに習った学生の一人です。

岩倉使節団における司法省使節団が日本の司法制度確立のために遺した足跡は、

実に大きなものだったと言えるでしょう。

出典:アジア歴史資料センター 明治150年 インターネット特別展 岩倉使節団

上の写真はフランス第三共和国大統領ティエールに謁見する日本の岩倉使節団

フランスのイリュストラシオン(L'ILLUSTRATION)1873-1-4

上の写真はボアソナードの写真と事蹟

出典:詳説 日本史図録 第2版 山川出版社(2008) Page221

(4)交通機関

日本の最初の鉄道はよく知られているとおり明治5年(1872)9月12日(新暦10月14日)

であるが岩倉使節団が出発した明治4年(1871)11月12日(新暦換算12月23日)時点で

新橋-横浜間の測量が開始(明治3年(1870)3月より)されており大隈と伊藤が資金を

捻出するために奔走し、鉄道建設反対派の西郷、大久保の説得に当たっていた時である。

最終的には資金面ではイギリスから100万ポンドの資金調達を受け30万ポンドが鉄道建設

資金に、70万ポンドは財政再建に充てられています。

明治政府がスタートして間もない頃は財政難、士族の不満や一般市民の世直し一揆

などが頻発しており明治政府が信頼されていなかったのに対し大隈は次のような

言葉で鉄道の必要性を説いています。

「全国の人心を統一するには余程 人心を驚かすべき事業が必要である

鉄道が一番良い。」

上の写真は2018年4月12日NHKBSプレミアム放送の英雄たちの選択「汽笛一声!

文明開化を決めた資金調達~若き大隈・伊藤の挑戦~」による大隈の写真と言葉

大隈と伊藤は明治2年(1869)10月に鉄道建設の建議書を提出、承認を得ます。

しかし、新政府からの予算は無しで資金調達に奔走することになります。

上記の番組ではその経緯について詳しく解説されました。

新橋-横浜間の鉄道工事に関して29Kmのうち10Kmは海の上に建設したことや

(薩摩藩の品川屋敷や兵部省の敷地を迂回するための手段であった)

上の写真は上述の番組で使用された錦絵

多摩川(六郷川)に架かる六郷橋を木製で建設、枕木は木製を採用、レールは

両方を利用できるなどコスト削減に努力されたとのこと。

岩倉使節団は鉄道の他、船の操船、造船、運河、道路についても視察しています。

太政大臣三条実美は出航の数日前の送別の宴で次のような贐(はなむけ)の言葉を

送っています。

「今や大政維新、海外各国と並立をはかるにあたり、使命を絶域万里に奉ず、外交

内治前途の大業その成否実にこの拳にあり、あに大任にあらずや。(中略)

行けや、海に火輪を轉じ(てんじ)、陸に汽車を輾らせ(めぐらせ)、万里馳駆

英名を四方に宣揚し、恙なき(つつがなき)帰朝を祈る」

上記のように当時如何に汽車、海運が重視されていたことが伺えます。

上の写真は米国の大陸横断鉄道の新聞に掲載のCM

出典:泉三郎 著 誇り高き日本人 国の命運を背負った岩倉使節団の物語(2008)

上の2枚の写真は当時の機関車と食堂車の内部

出典:泉三郎 著 誇り高き日本人 国の命運を背負った岩倉使節団の物語(2008)

(5)産業と貿易

この分野では理事頭で造船に詳しい肥田為良(幕臣出身)を中心に鉱山冶金技術者の

大島高任、農業専門家の阿部潜、沖守固(探三)、3名の書記官(渡辺洪基、林薫、

安藤太郎(忠経))、時には第6代兵庫県知事の中山信彬や神奈川県大参事の内海忠勝

鉄道分野の瓜生薫らが参加して工場見学、図面などの資料収集を実施した。

米国の視察では当初予定されていなかったフィラデルフィアの工場視察が明治5年(1872)

3月15日より25日間行われました。

肥田は米国フィラデルフィアで観た米国の製造業から産業主義という言葉を創生しています。

産業全般に視察されていることが田中彰、高田誠二 著の米欧回覧実記の学際的研究

北海道大学出版会(1993)から伺えます。

彼らは久米邦武の実記から産業各分野の掲載回数を分析して次のように整理しています

交通通信 鉄道38 運河14 道路13他

金属鉱業 鉄鋼37 金銀20 鉱業16他

繊維 綿25 羊毛19 絹12他

農業 食品・酒21 農業機械17他

機械・電気 機械工業18 理化学16 電信9他

化学 化学工業13 窯業20他

軍事技術 40

伊藤博文はイギリスで日本への派遣技師としてM.Rankineの推挙でH・Dyer獲得に成功し

明治6年(1873)に来日して工部大学校の教頭になってもらっています。

大久保利通は殖産興業(富国)の必要性を認識し英国巡覧でリバプール造船所、

グラスゴー製鉄所、ブラットホール絹織器械所、バーミンガム麦酒製作所他実に13の工場を視察

イギリスの繁栄の源は産業革命による大量生産と貿易であることを使節団は認識

(6)教育

理事官に選ばれたのが、当時文部大丞であった田中不二麿(1845~1909)です。

随行したのは長与専斎(医学、公衆衛生)、中島 永元、近藤鎮三、今村和郎、内村公平

近藤鎮三と今村和郎はワシントン到着直後に田中たちと別れ、近藤はドイツへ、今村は

フランスへ向かいました。

米国訪問時、アメリカにいた新島襄は通訳として採用され、各地で集めた資料の翻訳や、

のちに「文部省理事功程」にまとめられる理事官報告書の原案作りなどに尽力、

最終的には明治6年(1873)12月に「文部省理事功程」で纏められました。

「文部省理事功程」の具体的内容は、下記の通り

①学校と図書館や博物館、幼稚園など学校外の機関との連携

②基本的に男女同一科目による教育

③道徳教育を重んじ、学校の日常生活のなかで子どもに道徳を身につけさせる教育

④体罰を禁止する欧米の教育規則の導入

⑤小学校教育を重視し社会全体を近代化し、人々に国民として意識を根付かせる

出典:アジア歴史資料センター 明治150年 インターネット特別展 岩倉使節団

視察団は科学技術と実学の教育と同時に普通教育の重要性についても認識

(7)都市インフラと公害

電気、ガス、上下水道などの都市インフラについても調査されています。

日本では都市の照明にガス燈が採用されています。

(8)公園の整備

(9)博物館、図書館、文書館の整備

使節団はベネチアの書庫で17世紀前半の支倉常長らの遣欧使節が署名した文書を発見

博物館では国の発展の歴史を展示。古いものを大切に保存。

当時の日本では進歩とは古いものを捨てること

(10)小国主義

ベルギー、オランダ、デンマーク、スイスの訪問で彼らが小国主義という考え方を

持っていることに共感を憶える

英米仏の文明は余りにも進みすぎており日本は手が届かない

ドイツあたりをモデルにするのが適当か?

使節団が特にドイツで感銘したのはビスマルクやモルトケの話

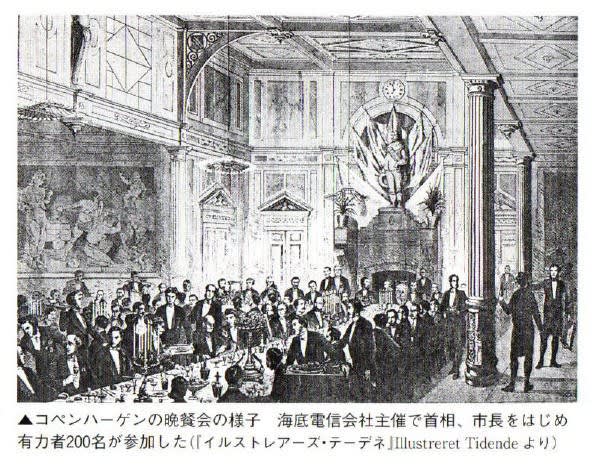

上の写真はデンマークのコペンハーゲンでの晩餐会の様子です。

出典:泉三郎 著 誇り高き日本人 国の命運を背負った岩倉使節団の物語(2008)

3.使節団留守中の国内の動き

上の写真は留守政府の主要メンバー

出典:詳説 日本史図録 第2版 山川出版社(2008) Page215

実務を担ったメンバーは下記のとうり

井上馨、江藤新平、大木喬任、渋沢栄一、陸奥宗光、黒田清隆

(軍)山縣有朋、西郷従道

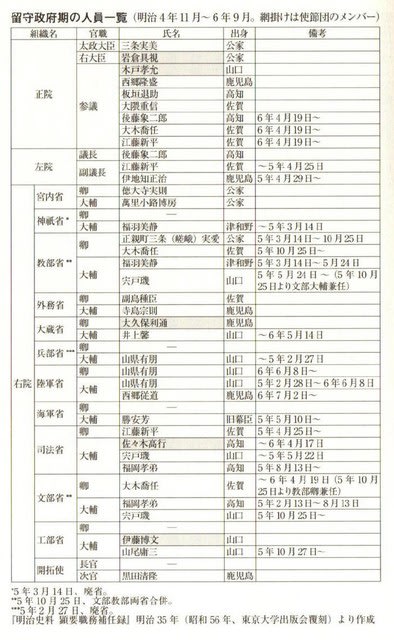

上の表は留守政府期の人員一覧

出典:笠原英彦 著 明治留守政府 慶応義塾大学出版会(2010)

渡航組と残留組との間で12カ条の約定書が交わされています。

上の写真は内容の要旨です。使節団の帰国までこれ以上何も変えない事

しかしながら留守政府は果敢に改革を断行

上の表は留守政府が断行した内容

出典:詳説 日本史図録 第2版 山川出版社(2008) Page215

太陽暦への転換:明治5年12月3日を明治6年1月1日に

明治6年(1873)1月に公布された徴兵制についてはこれまでに戦闘経験のない平民を

訓練して戦闘員とすることから士族からの反対論が強く、且つ農民一揆も起きた。

明治6年(1873)7月の地租改正条例公布については一律地価の3%を金納することから

従来の地主は益々大地主へ従来自作農であった農民が小作農に没落することから農民

からの反発は強く、小作農は高率の現物小作料を支払うことから困窮度は以前より

酷い状態になった。当時の国家予算の70%は地租からという状況にあった。

率については明治10年(1877)大久保利通により2.5%に引き下げられた。

それでも国家予算の60%は地租からの収入という状況であった。

上記の資料には書かれていないが、その他に藩債の処理、貨幣の統一、外債処理

などが片っ端から留守政府により断行されていった。

明治6年(1873)7月には土肥中心の内閣が成立

(薩摩)西郷隆盛 (土佐)板垣退助、後藤象二郎

(長州)木戸孝允 (肥前)大隈重信、江藤新平、副島種臣、大木喬任

山縣有朋は山城屋事件により失脚

山城や事件は陸軍を率いる山縣有朋が65万円という途方もない額をかっての

同志だった政商に無断で貸し付け、見返りを受け取っていた。

大久保利通は明治6年(1873)5月に帰国

木戸孝允は明治6年(1873)7月に帰国

明治6年の政変

出典:詳説 日本史図録 第2版 山川出版社(2008) Page215

NHKテレビ大河ドラマ「西郷どん」では第42回2018-11-11放送において

両雄対決ということで大久保と西郷の対決を放映しています。

対外強硬派(征韓論)と内治優先派の対立 本質は権力闘争

4.大久保政権の誕生

上の写真は新内閣のメンバーです。

出典:詳説 日本史図録 第2版 山川出版社(2008) Page215

内務省は警察権と殖産興業育成の2大任務を担当、大久保事実上明治政府のトップ

として対外戦争を回避し政府主導の殖産興業を推進した。

上の写真は明治期の内務省の建物

出典:日本史探訪 22 幕末維新の英傑たち 角川書店(1985)Page258

大久保政権では次のような事蹟がありました。

明治7年(1874)民撰議院設立建白書(板垣退助、副島種臣)

佐賀の乱(江藤新平は刑死)

板垣退助土佐に立志社を創立

台湾出兵 日清両国間互換条款

明治8年(1875)木戸、板垣が入閣

漸次立憲政体樹立の詔勅

大審院設立(三権分立)

江華島事件 日朝修好条約

各地に地租改正反対の農民一揆

明治9年(1876)廃刀令 秩禄処分

不平士族の反乱(神風連の乱 秋月の乱 萩の乱)

寺島宗則の不平等条約改正交渉(明治11年まで)

→関税自主権について米国は同意するが英国が反対

明治10年(1877)西南の役(2-9月)

上の写真は西南戦争における西郷隆盛陣営

出典:フランスのイリュストラシオン(L'ILLUSTRATION)1878-1-5号

木戸孝允が病死

明治11年(1878)大久保暗殺される

郡区町村制編成法、府県会規則、地方税規則の三法公布

上の写真は大久保の日記

出典:日本史探訪 22 幕末維新の英傑たち 角川書店(1985)page256

5.岩倉使節団に関する動画

聴くだけで楽しい 6年生社会『岩倉使節団〜不平等条約改正』〜津田梅子アポトキシン4869服用疑惑〜(家庭学習)

【中学 歴史】 明治時代4 新政府の外交 (15分)

[レキデリ] 東京03が探る!岩倉使節団はなぜ欧米を調査した!? | 歴史資料 デリバリー会社 | NHK

【社会】 歴史-59 明治時代④ ・ 使節団編