2018年11月25日、秦河勝所縁の秦楽寺(じんらくじ)と唐古・鍵遺跡を見ることが主目的で

奈良県磯城(しき)郡 田原本(たわらもと)町を散策しました。

散策にあたっては近鉄田原本町駅の前にある観光ステーション磯城の里(田原本町観光協会)

で自転車(1日 1,000円)を借りて回りました。時間は9:30~15:50

本日は田原本町散策シリーズの第3回で浄照寺について写真紹介します。

過去の散策記

第1回 奈良県磯城郡田原本町 散策記 on 2018-11-25 その1 下之庄不動尊

第2回 奈良県磯城郡田原本町 散策記 on 2018-11-25 その2 秦楽寺

浄照寺の基本情報

住所:奈良県磯城郡田原本町茶町584 TEL:0744-32-2477

宗派:浄土真宗 山号:松慶山 御本尊:阿弥陀如来立像

創建:慶安4年(1651)平野長勝が教行寺跡に建立 創建当時の名称は円成寺

寛延2年(1749)寺号を浄照寺と改称

公式サイト:https://www.jsj.jp/

由緒

賎ヶ岳の七本槍として名を馳せた平野権平長泰は5,000石で田原本他6か村を知行する

地頭となったが、当初は京都伏見の屋敷、その後、江戸詰めであったので佐味田の真宗寺院

教行寺に寺内町の経営を委嘱。

しかし後日、田原本に陣屋を構築した2代目平野長勝と、教行寺の間に軋轢を生じ、

教行寺は広陵町箸尾へ立ち退いた。長勝はその跡地を二分して一字を建立し、西本願寺の

第十三世良如門主に寄進。当初円成寺と称し、寛延2年(1749)寺号を浄照寺と改称。

西本願寺別院・田原本御坊として県下に72カ寺の末寺や配下を持ち、門跡寺院として

五本筋壁の土塀が許された。

(以上現地説明版より引用)

尚、二分の北側には平野家の菩提寺である浄土宗本誓寺を招請建立されました。

明治10年 (1877年)、明治天皇行幸の行在所となる。

明治23年 (1890年)、昭憲皇太后行啓、宿泊所となる。

昭和62年(1987年)、本堂が奈良県指定有形文化財に指定された。

本堂

上の写真は慶安4年(1651)に建造された本堂。

慶安4年(1651)2代目平野長勝によって教行寺跡に創建された浄照寺は本願寺

大和五ケ所御坊の一つです。

他の4カ寺は今井・称念寺、御所・円照寺、高田・専立寺、畝傍・信光寺です。

本堂は奈良県の指定文化財に指定されています。

上の写真は県指定文化財の内容が記載された石碑

現地説明板

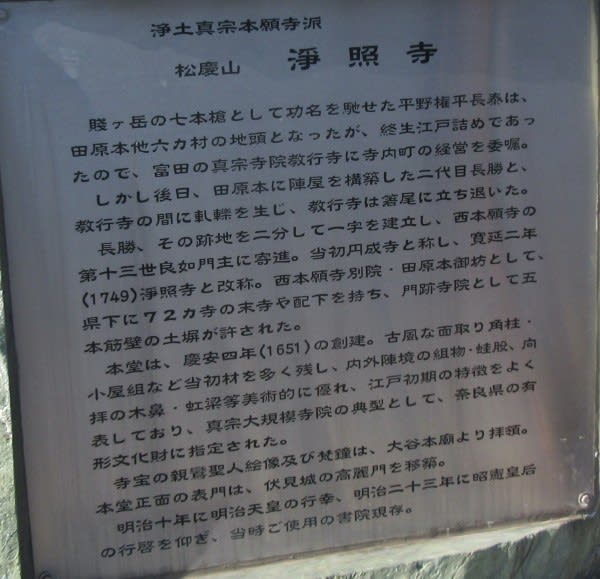

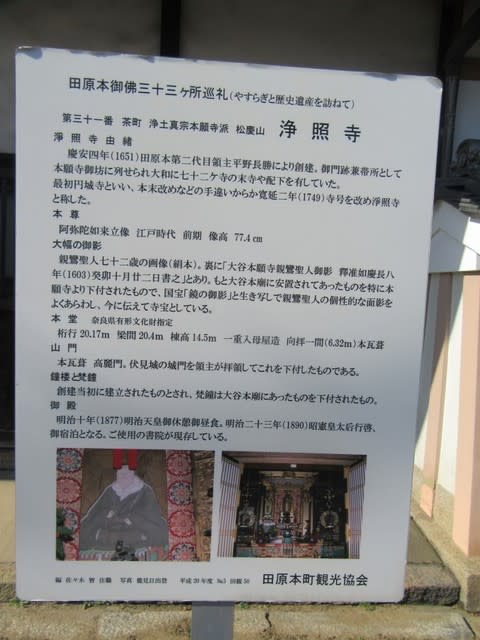

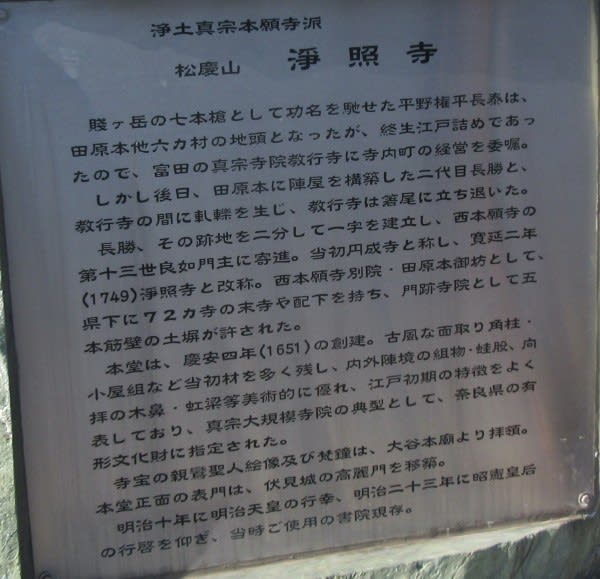

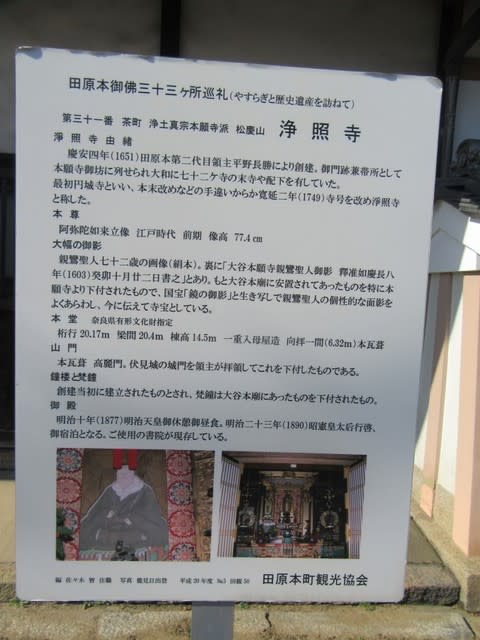

上の2枚の写真は現地説明板(浄照寺)

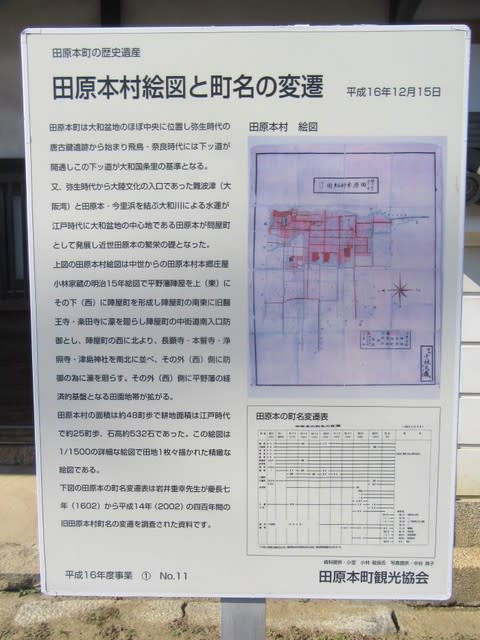

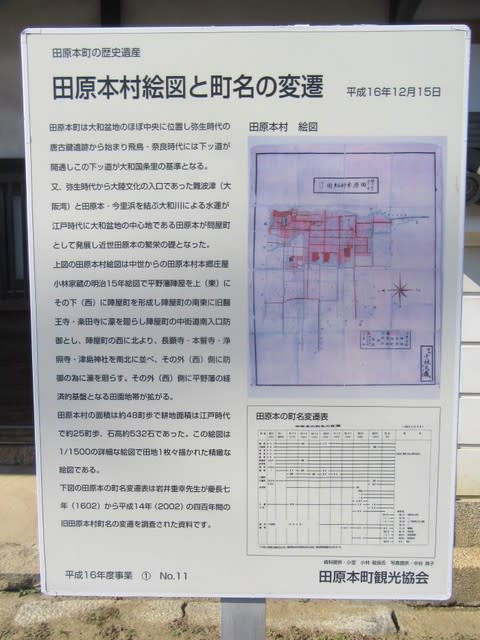

上の写真は田原本村絵図と町名の変遷に関する現地説明板

太鼓楼(了賢会館)

上の写真は長屋門の上に移築された太鼓楼。

元来、長屋門と太鼓楼(番屋)は別棟であったが、明治頃に長屋門に移築。

山門

山門単独での写真がないので山門が写っている遠景写真を添付(上の写真)

鐘楼と梵鐘

上の写真は鐘楼 創建当初に建立され、鐘は大谷本廟にあったものを下村したもの

明治天皇行在所の石碑

明治10年 (1877年)、明治天皇行幸の行在所(休憩及び昼食)となる。

また明治23年 (1890年)、昭憲皇太后行啓、宿泊所となっています。

ご使用の書院が現存しています。

石碑の背後に五本筋壁の土塀が写っています。

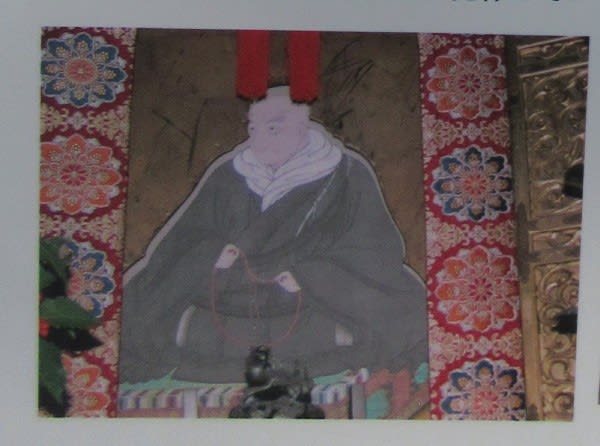

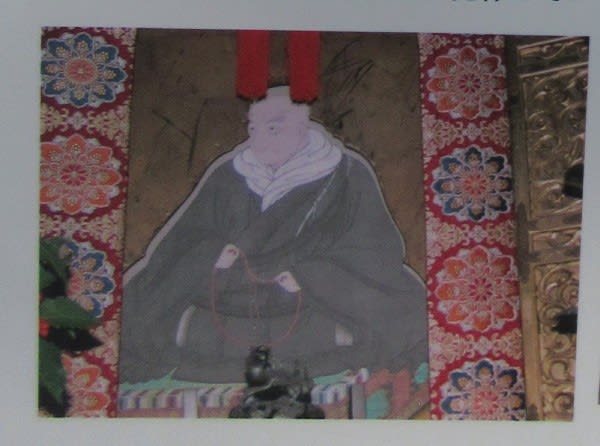

親鸞聖人の大幅御影

上の写真は親鸞聖人72歳の画像(絹本)。裏に「大谷本願寺親鸞聖人御影 釋准如

慶長八年癸卯十月廿二日書之」と墨書。もと大谷本廟に永く安置されてあったものを

特に本願寺より下付されたもので、国宝「鏡の御影」と生き写しで親鸞聖人の個性的な

面影をよく表し、今に伝えています。

出典:現地説明版より

奈良県磯城(しき)郡 田原本(たわらもと)町を散策しました。

散策にあたっては近鉄田原本町駅の前にある観光ステーション磯城の里(田原本町観光協会)

で自転車(1日 1,000円)を借りて回りました。時間は9:30~15:50

本日は田原本町散策シリーズの第3回で浄照寺について写真紹介します。

過去の散策記

第1回 奈良県磯城郡田原本町 散策記 on 2018-11-25 その1 下之庄不動尊

第2回 奈良県磯城郡田原本町 散策記 on 2018-11-25 その2 秦楽寺

浄照寺の基本情報

住所:奈良県磯城郡田原本町茶町584 TEL:0744-32-2477

宗派:浄土真宗 山号:松慶山 御本尊:阿弥陀如来立像

創建:慶安4年(1651)平野長勝が教行寺跡に建立 創建当時の名称は円成寺

寛延2年(1749)寺号を浄照寺と改称

公式サイト:https://www.jsj.jp/

由緒

賎ヶ岳の七本槍として名を馳せた平野権平長泰は5,000石で田原本他6か村を知行する

地頭となったが、当初は京都伏見の屋敷、その後、江戸詰めであったので佐味田の真宗寺院

教行寺に寺内町の経営を委嘱。

しかし後日、田原本に陣屋を構築した2代目平野長勝と、教行寺の間に軋轢を生じ、

教行寺は広陵町箸尾へ立ち退いた。長勝はその跡地を二分して一字を建立し、西本願寺の

第十三世良如門主に寄進。当初円成寺と称し、寛延2年(1749)寺号を浄照寺と改称。

西本願寺別院・田原本御坊として県下に72カ寺の末寺や配下を持ち、門跡寺院として

五本筋壁の土塀が許された。

(以上現地説明版より引用)

尚、二分の北側には平野家の菩提寺である浄土宗本誓寺を招請建立されました。

明治10年 (1877年)、明治天皇行幸の行在所となる。

明治23年 (1890年)、昭憲皇太后行啓、宿泊所となる。

昭和62年(1987年)、本堂が奈良県指定有形文化財に指定された。

本堂

上の写真は慶安4年(1651)に建造された本堂。

慶安4年(1651)2代目平野長勝によって教行寺跡に創建された浄照寺は本願寺

大和五ケ所御坊の一つです。

他の4カ寺は今井・称念寺、御所・円照寺、高田・専立寺、畝傍・信光寺です。

本堂は奈良県の指定文化財に指定されています。

上の写真は県指定文化財の内容が記載された石碑

現地説明板

上の2枚の写真は現地説明板(浄照寺)

上の写真は田原本村絵図と町名の変遷に関する現地説明板

太鼓楼(了賢会館)

上の写真は長屋門の上に移築された太鼓楼。

元来、長屋門と太鼓楼(番屋)は別棟であったが、明治頃に長屋門に移築。

山門

山門単独での写真がないので山門が写っている遠景写真を添付(上の写真)

鐘楼と梵鐘

上の写真は鐘楼 創建当初に建立され、鐘は大谷本廟にあったものを下村したもの

明治天皇行在所の石碑

明治10年 (1877年)、明治天皇行幸の行在所(休憩及び昼食)となる。

また明治23年 (1890年)、昭憲皇太后行啓、宿泊所となっています。

ご使用の書院が現存しています。

石碑の背後に五本筋壁の土塀が写っています。

親鸞聖人の大幅御影

上の写真は親鸞聖人72歳の画像(絹本)。裏に「大谷本願寺親鸞聖人御影 釋准如

慶長八年癸卯十月廿二日書之」と墨書。もと大谷本廟に永く安置されてあったものを

特に本願寺より下付されたもので、国宝「鏡の御影」と生き写しで親鸞聖人の個性的な

面影をよく表し、今に伝えています。

出典:現地説明版より