2015年12月20日に平城京左京三条二坊宮跡庭園の写真を撮ってきましたので紹介します。

宮跡庭園は奈良の主要道路の一つである「大宮通」沿いの、かつての奈良そごうや

イトーヨーカ堂奈良店、現在のミ・ナーラの向かい正面に位置する遺跡(庭園)です。

知名度が低く訪問する人も少ないが奈良時代の「庭園」がそのまま残る見応えのある遺構です。

ミ・ナーラの位置は長屋王の邸宅があった場所で訪問記を書いています。

長屋王邸宅跡訪問記 on 2015-12-20

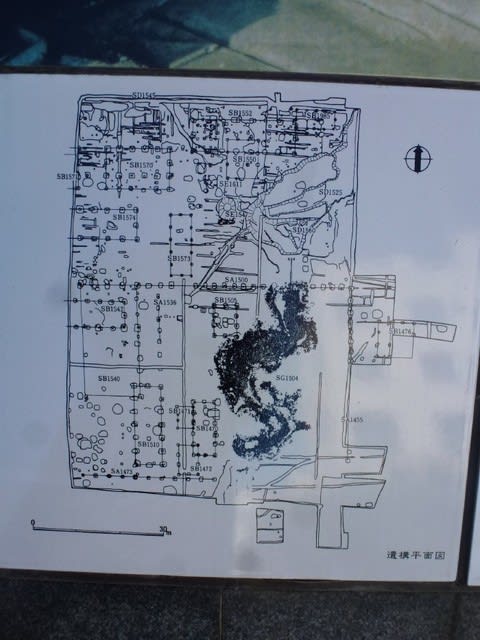

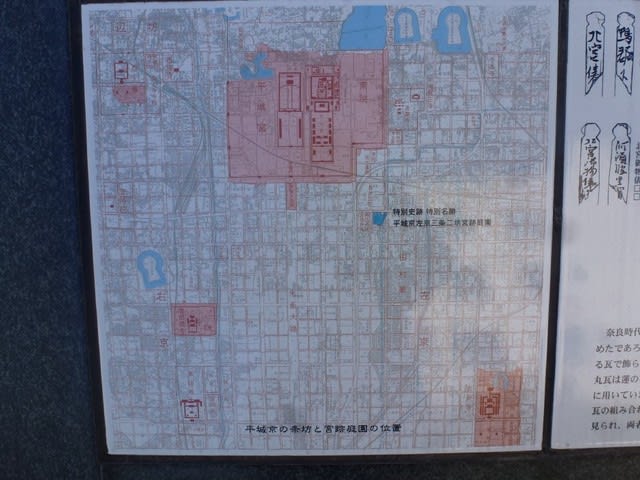

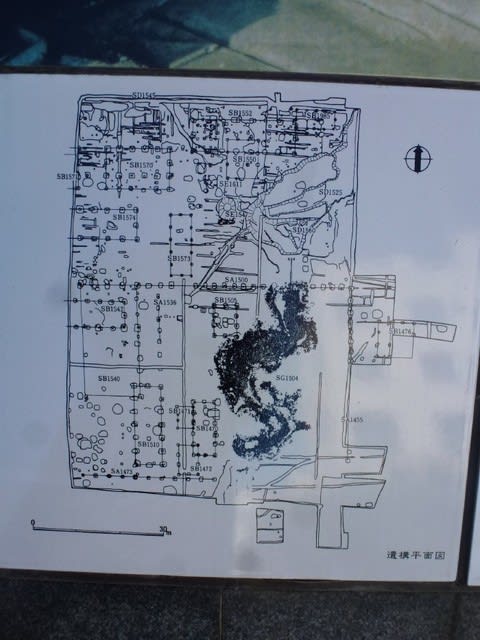

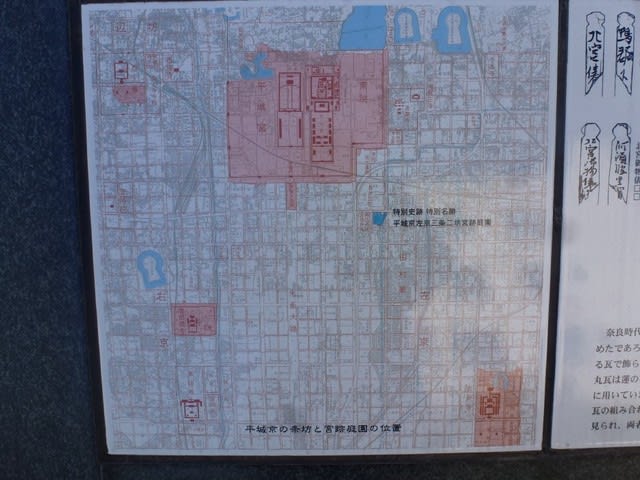

史跡の全体図

遠景写真

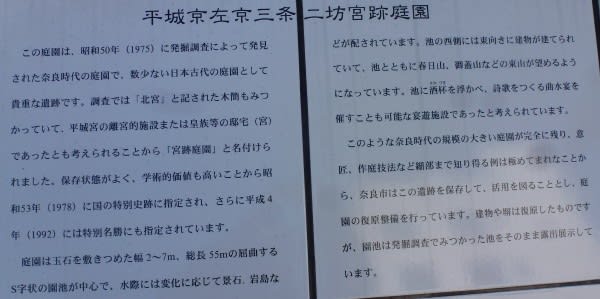

現地説明板

復元建物

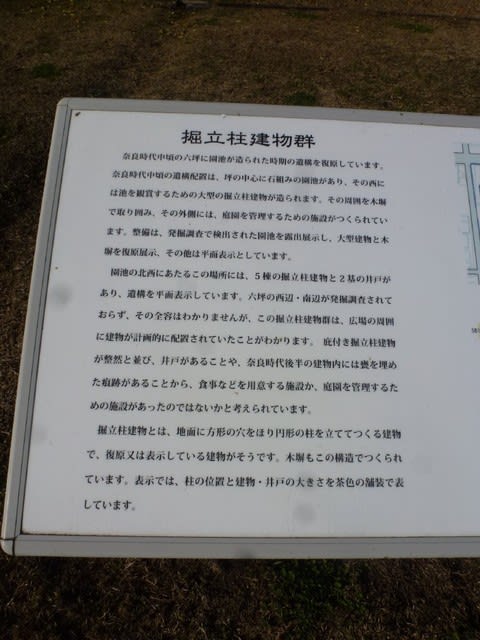

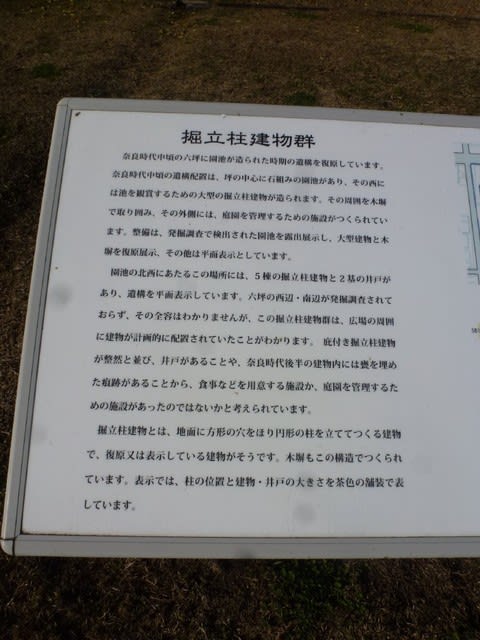

掘立建物群

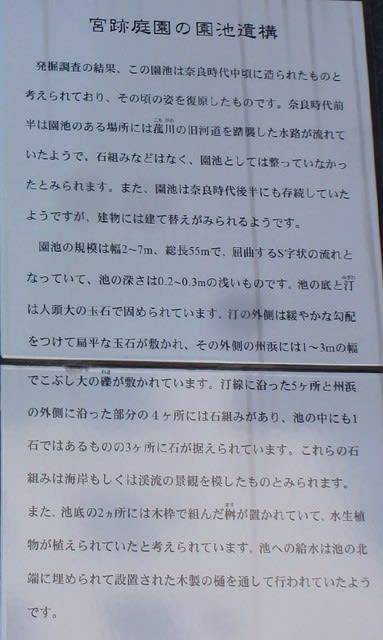

園池

国指定文化財データベースのサイトでの説明文

特別指定年月日:1978.10.27(昭和53.10.27)

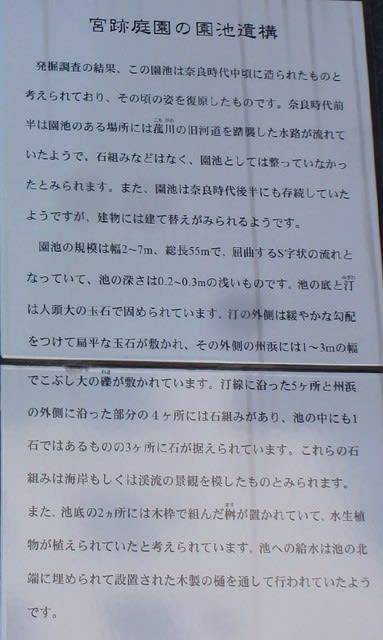

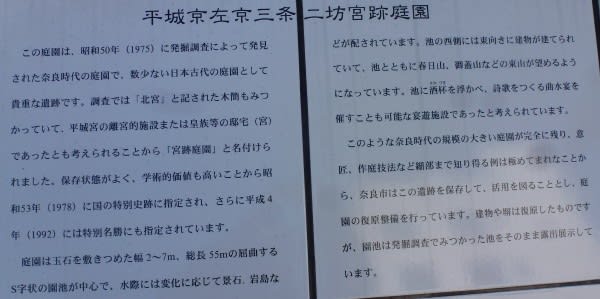

本遺跡は、平城宮跡の西南、平城京左京三条二坊6坪に位置する。昭和50年(1975)、

この地に奈良郵便局の用地が求められたため奈良国立文化財研究所が発掘調査を実施し、

奈良時代の大規模な玉石敷池1、建物12棟、塀7条、井戸2基、溝8条、土壙等を発見。

まず、池は延長55メートル、曲池のような形で北から南に蛇行しているが、

平均幅は15メートル。池底は全面粘土で覆い、その上に扁平な玉石を敷きつめ、水際には

玉石を一列に立てて据えつけ、緩やかに陸に上がった部分には一面礫を並べて地表を保護している。

また、池の付属施設として池の北端に河川からの流水を滞溜して池に流す導水施設としての

木樋暗渠及び滞水浄化させる石組遺構があり、池中には南北の2か所に木組の水生植物栽培

施設があり、南端には、立石の間から溢流水を流す溝と池底から木樋暗渠で排水する2種の

排水装置があり、更に両者を合して排水する護岸の溝が続いている。

塀は、この池の南辺・北辺に短く、東辺には長く設けられ、池全体を囲みこんでいる。

これらの塀も建物遺構の変遷と共に時期的に変化するが、しかし4面の塀がいずれも坪心から

70尺の位置に造られ、その中央に池が据えられていることは、池と一体的な造営計画が

施されていたことをうかがわしめるのである。

また、建物遺構は、主に池の西側にあり、平城京一般の建物に東西棟が多いのに対し、

本遺跡では南北棟が多いこととを照合すれば、東山を借景とする池の観賞が考慮されている

ことが考えられ、池と一体的な造営計画を認めることができるであろう。

なお、建物遺構には大別A・Bの2時期が認められるが、A期の2間7間あるいは2間6間の

掘立柱建物がほぼ塀の内側に池に近く建てられ、B期の2間8間両面廂の大きな礎石建物と

なるとA期の塀も取り払われ池に遠く観賞ないし使用できるようになっているのも興味深い

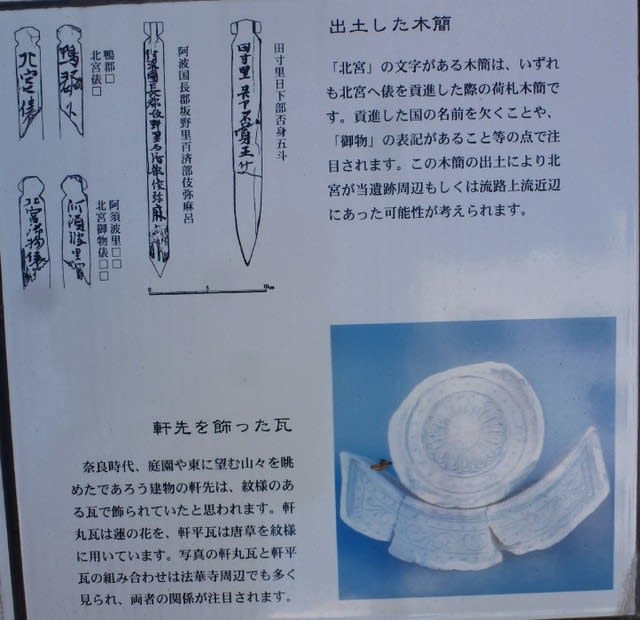

以上のような検出遺構については、平城京ではほとんど使用されない平城宮内所用の屋瓦が

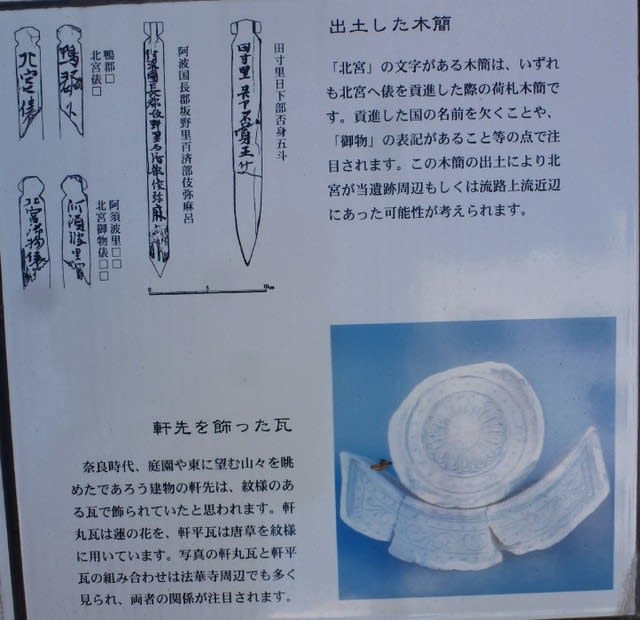

多いこと、出土した木簡の中に「御坏物」、「海上〓(*1)」、「中務省少録」、墨書土器に「宮」等朝廷関係を示す文字が見えること、またこの庭園の位置が平安京の神泉苑に良く似ていること等から判断して、皇室に近い公的施設であることが考えられよう。さらに、出土木簡中に「北宮俵」と読める付札が注目される。これらが和銅年間の比較的短期間のものであることから他所からの廃棄ということは考えにくく、少なくとも本庭園遺跡が「北宮」の一部もしくは主要部であること、そして、また「北宮」が和銅の頃には長屋王ないし文武天皇の妹で長屋王の室であった吉備内親王と関係の深いものであろうとする見解もある。 その遺構が他に類例のない規模を有するだけでなく保存度が極めて良好であり、かつ、庭園の成立、展開を考える上に極めて高い学術的・文化的価値を有するものとして重要である。

宮跡庭園は奈良の主要道路の一つである「大宮通」沿いの、かつての奈良そごうや

イトーヨーカ堂奈良店、現在のミ・ナーラの向かい正面に位置する遺跡(庭園)です。

知名度が低く訪問する人も少ないが奈良時代の「庭園」がそのまま残る見応えのある遺構です。

ミ・ナーラの位置は長屋王の邸宅があった場所で訪問記を書いています。

長屋王邸宅跡訪問記 on 2015-12-20

史跡の全体図

遠景写真

現地説明板

復元建物

掘立建物群

園池

国指定文化財データベースのサイトでの説明文

特別指定年月日:1978.10.27(昭和53.10.27)

本遺跡は、平城宮跡の西南、平城京左京三条二坊6坪に位置する。昭和50年(1975)、

この地に奈良郵便局の用地が求められたため奈良国立文化財研究所が発掘調査を実施し、

奈良時代の大規模な玉石敷池1、建物12棟、塀7条、井戸2基、溝8条、土壙等を発見。

まず、池は延長55メートル、曲池のような形で北から南に蛇行しているが、

平均幅は15メートル。池底は全面粘土で覆い、その上に扁平な玉石を敷きつめ、水際には

玉石を一列に立てて据えつけ、緩やかに陸に上がった部分には一面礫を並べて地表を保護している。

また、池の付属施設として池の北端に河川からの流水を滞溜して池に流す導水施設としての

木樋暗渠及び滞水浄化させる石組遺構があり、池中には南北の2か所に木組の水生植物栽培

施設があり、南端には、立石の間から溢流水を流す溝と池底から木樋暗渠で排水する2種の

排水装置があり、更に両者を合して排水する護岸の溝が続いている。

塀は、この池の南辺・北辺に短く、東辺には長く設けられ、池全体を囲みこんでいる。

これらの塀も建物遺構の変遷と共に時期的に変化するが、しかし4面の塀がいずれも坪心から

70尺の位置に造られ、その中央に池が据えられていることは、池と一体的な造営計画が

施されていたことをうかがわしめるのである。

また、建物遺構は、主に池の西側にあり、平城京一般の建物に東西棟が多いのに対し、

本遺跡では南北棟が多いこととを照合すれば、東山を借景とする池の観賞が考慮されている

ことが考えられ、池と一体的な造営計画を認めることができるであろう。

なお、建物遺構には大別A・Bの2時期が認められるが、A期の2間7間あるいは2間6間の

掘立柱建物がほぼ塀の内側に池に近く建てられ、B期の2間8間両面廂の大きな礎石建物と

なるとA期の塀も取り払われ池に遠く観賞ないし使用できるようになっているのも興味深い

以上のような検出遺構については、平城京ではほとんど使用されない平城宮内所用の屋瓦が

多いこと、出土した木簡の中に「御坏物」、「海上〓(*1)」、「中務省少録」、墨書土器に「宮」等朝廷関係を示す文字が見えること、またこの庭園の位置が平安京の神泉苑に良く似ていること等から判断して、皇室に近い公的施設であることが考えられよう。さらに、出土木簡中に「北宮俵」と読める付札が注目される。これらが和銅年間の比較的短期間のものであることから他所からの廃棄ということは考えにくく、少なくとも本庭園遺跡が「北宮」の一部もしくは主要部であること、そして、また「北宮」が和銅の頃には長屋王ないし文武天皇の妹で長屋王の室であった吉備内親王と関係の深いものであろうとする見解もある。 その遺構が他に類例のない規模を有するだけでなく保存度が極めて良好であり、かつ、庭園の成立、展開を考える上に極めて高い学術的・文化的価値を有するものとして重要である。