2023年8月9日(水)、神戸市埋蔵文化財センターで開催中の速報展示 垂水日向遺跡を

第42・43次発掘調査を観覧してきました。展示の内容及び発掘調査の概要を纏めてみました。

尚、基本資料として垂水日向遺跡 第42・43次 現地説明会資料が会場にも置いてあった。

4p (kobe.lg.jp) 左記PDFファイルで閲覧できます。

尚、この速報展示の開催要項は下記のとおりです。

会期:2023年8月1日(火)~8月20日(日)

会場:神戸市埋蔵文化財センター エントランスホール

時間:10:00~17:00

上の写真は速報展示 垂水日向遺跡 第42・43次の展示遠景

8月20日まで展示されていますので興味のある方は是非訪問してください。

これからは、7月22日の現地説明会の資料を交えて発掘調査の内容を纏めていきます。

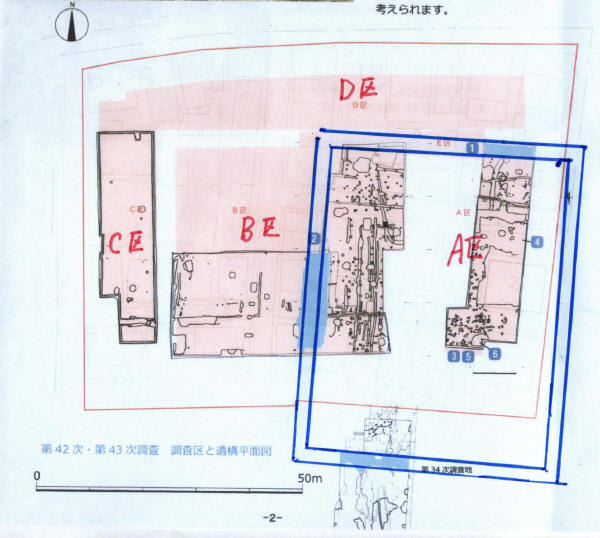

調査区全体図と①~⑥の写真

上の写真は今回の調査区域です。 A区からD区の4つに区分されています。

青色に白抜きの数字①から⑥の写真を簡単な説明と共に添付しておきます。

① A区北端の区画溝

上の写真はA区の区画溝で西から撮影されたものです。出典:展示パネル

区画溝は幅3~4.5m 深さは約1mあります。

区画溝の全体サイズは南北方向外形で64m 内形で57m程度

東西方向では外形で49m 内形で42m程度 堀内の面積は2,394㎡程度と推定

区画溝の範囲の推定には2007年の第34次調査の東西方向区画溝が参照されています。

上の写真は2023年1月23日に撮影したA区とB区の一部の発掘状況

北側から南方向に向けて撮影。青いブルーシートで覆われている部分です。

上の写真は2023年1月30日撮影のA区の発掘状況

② B区の区画溝

上の写真はB区で検出された区画溝 出典:展示パネル

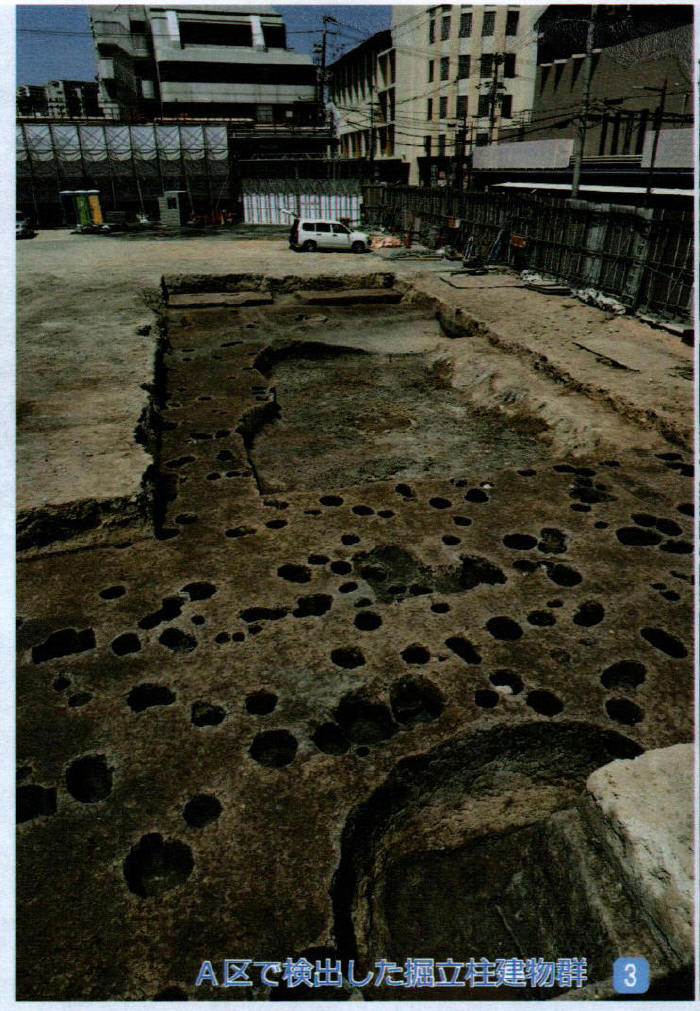

③ A区の掘立柱建物群

上の写真はA区で検出の掘立柱建物群 出典:現地説明会資料

第40次発掘調査(垂水小学校内)で発見された掘立柱建物群は、平安時代に垂水を治めた

在地豪族の屋敷跡と推定され、さらに今回の区画溝内の掘立建物群もやはり同様に

在地豪族の屋敷跡と推定されています。

神戸大学名誉教授で日本建築史が専門の黒田龍二氏によれば

この時代の武士などの居館を描いた絵巻物から類推する馬屋や芝小屋、器材を納める倉庫などが考えられ、これらは性格(機能)が異なる倉庫(蔵)であったと推測される。

幅4メートルほどの堀で囲まれた広大な敷地を有する屋敷地内には、15棟程度の建物が存在したと推定されることから、有力者の屋敷地であることが伺える。

また、神戸大学大学院人文学研究科 教授 市澤 哲(いちざわ てつ)氏によれば

垂水小学校から出土した遺構は、池を伴い宴会で使われる京都系土師器が多く出土していることから、「ハレの場」であったと考えられる。このような施設と一体のものとして本遺跡の性格は考えられるべきであろう。

倉庫と推測される建物跡が見られ、あえて低湿地を選んだ本遺跡は、海路を使って物資を出し入れする拠点であったと推測される。周囲にめぐらされた堀は、プールされた物資を守る役割を果たしていたのであろう。中央部の発掘が行われていないので、断定的なことは言えないが、文化財課が推定するように、垂水小学校に位置した「ハレの場」に対する、日常的な執務が行われる「ケの場」であったと考えられる。

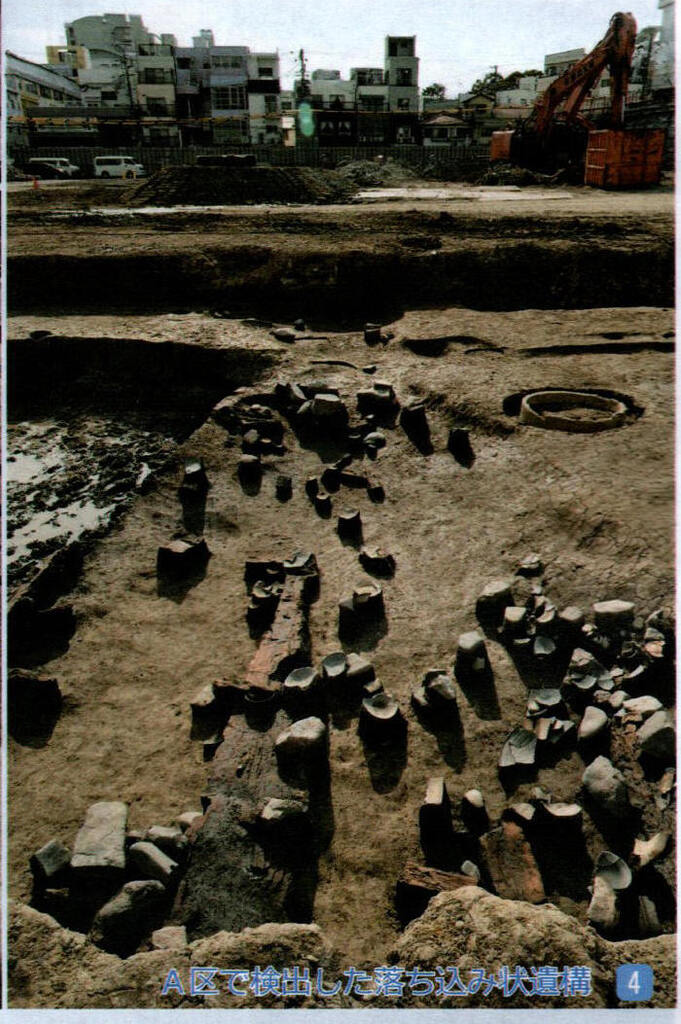

④ A区の落ち込み状遺構

上の写真はA区の落ち込み状遺構 出典:現地説明会資料

⑤ A区、柱穴内から出土の遺物

上の写真は柱穴内から出土の遺物 出典:現地説明会資料

⑥ A区の井戸

上の写真はA区の南端で検出された井戸の木枠

半分以上が調査区外のため全体像は不明ですが約1mの方形の木枠であろうと推定。

垂水日向遺跡の全体像

上の写真は垂水日向遺跡の全体図と44次調査までの発掘成果。

垂水日向遺跡は神戸市垂水区の福田川右岸の河口近く現在のJR、山電垂水駅の北側

東西約600m、南北約340mの規模の遺跡で昭和63年(1988)に遺跡が発見され

平安時代から鎌倉時代にかけての建物跡や縄文時代の川や人の足跡が発見されています。

その後も発掘調査(現在まで44次)が実施され古墳時代初めの

竪穴住居跡、7,300年前の鬼界アカホヤ火山灰層も発見されています。

今回の発掘重点項目である平安時代後期から鎌倉時代時代には奈良時代から続く東大寺の

荘園のあった場所で、東大寺文書に「垂水荘」と書かれています。

垂水荘の範囲は「東寒川(境川?)、南南海辺道(海岸沿いの道)、西垂氷川(福田川)、

北太山、堺地三百六十一町」

12世紀にになると東大寺による領有は終了し国衙領になる時期で、、平家領が

東播磨や西摂津に設定された時期でもあります。

12世紀以降、遺構がでないことから平安時代後期から鎌倉時代時代の建物などの遺構は

放棄されたと考えられています。(平家の滅亡と関係あるか?)

主な出土遺物

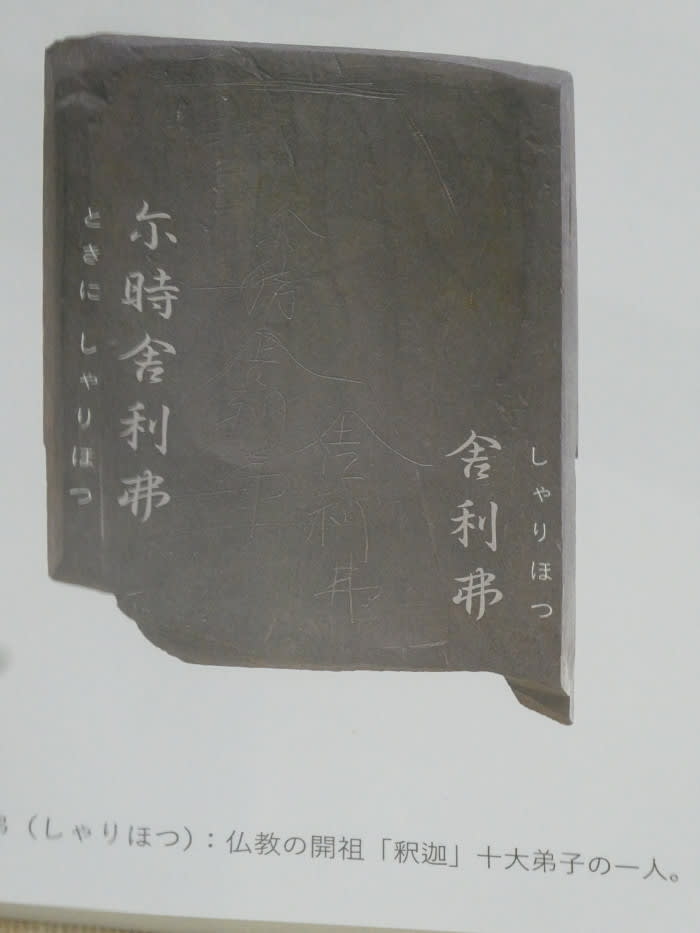

線刻がある石硯

上の2枚の写真は線刻のある石硯の展示

舎利弗(しゃりほつ)の文字がきざまれています。

舎利弗は釈迦の十大弟子の一人です。

釈迦は舎利弗には一目置き、弟子の中でも上首に置きます。学問と徳行にすぐれ、人々の教化に努め、智恵第一の人と称されました。

興福寺の国宝館に展示の十大弟子像(舎利弗立像も有り)は有名。

墨書土器

上の2枚の写真は墨書土器。墨書の文字は「東分所 □沙汰 □」

上の写真は線刻のある石硯と墨書土器の展示遠景

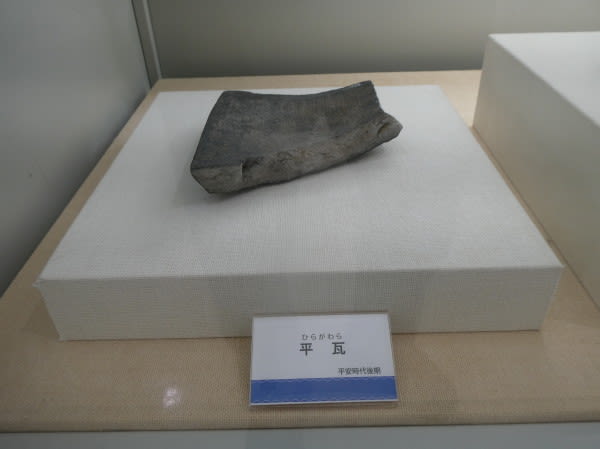

瓦

上の写真は平瓦の展示

上の写真は巴文軒丸瓦 出典:現地説明会資料

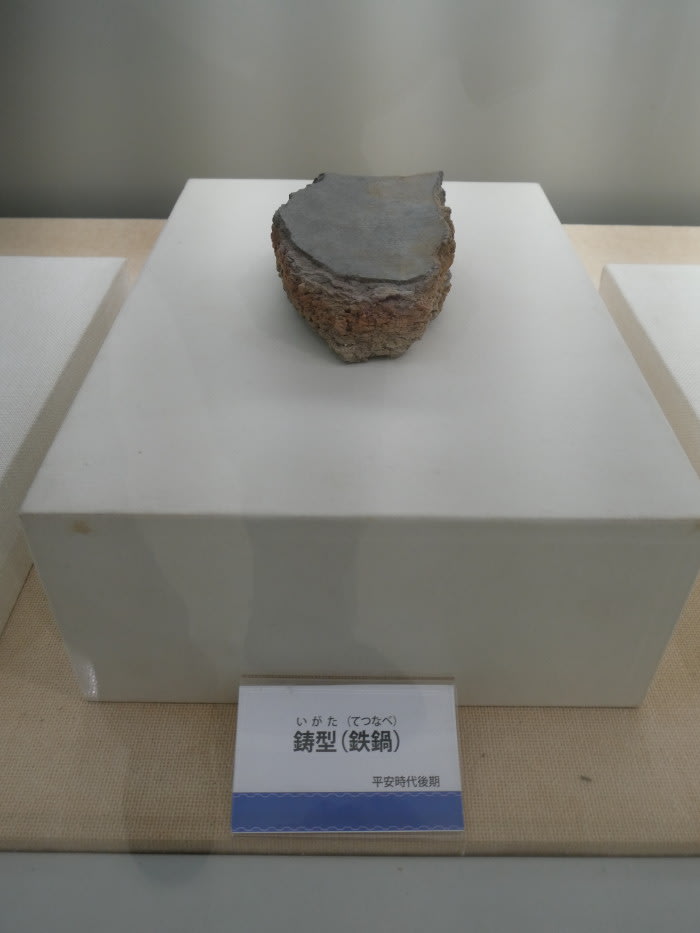

鉄鍋の鋳型

上の写真は鉄なべの鋳型の展示

こちらで鉄鍋の生産が行われていたことを示すもので興味深い

白磁椀

上の写真は白磁椀の展示

推測ではあるが中国(宋)からの輸入品であると思っています。

現地説明書には青磁器の椀も出土しているとのこと。

須恵器と瓦器

上の写真は須恵器と瓦器の展示

土師器

上の写真は土師器の展示

神戸市埋蔵文化財センター収蔵庫の遺物

上の2枚の写真は神戸市埋蔵文化財センター収蔵庫の遺物(真ん中の棚が垂水日向遺跡の遺物)

撮影:2023-8-9

7月22日開催の現場説明会

7月22日に行われた現場説明会のYoutube動画をGooで共有させていただきました。

垂水日向遺跡の発掘調査現場 2023年7月22日

垂水日向遺跡現地説明会レポ

関連ブログ

第40次発掘調査(垂水小学校)の結果を纏めたものです。

最後に 第42・43次調査地の遠景写真を何枚か添付して筆を置きます。

上の写真は2023年2月11日に撮影の発掘現場

ブルーシートが掛けられた部分はB区

上の2枚の写真は2023年3月3日に撮影の発掘現場

上の2枚の写真は2023年4月29日に撮影の発掘調査現場

上の2枚の写真は2023年6月29日に撮影の発掘調査現場

上の2枚の写真は2023年7月24日に撮影の発掘調査現場