第47回神戸まつりの2日目の一昨日(2017年5月19日(金))の16時過ぎに

神戸市中央区元町通り6丁目に集合した61人神戸所縁の人物に扮した出演者が三宮センター街

まで約1時間半かけて練り歩きました。写真と動画で紹介します。

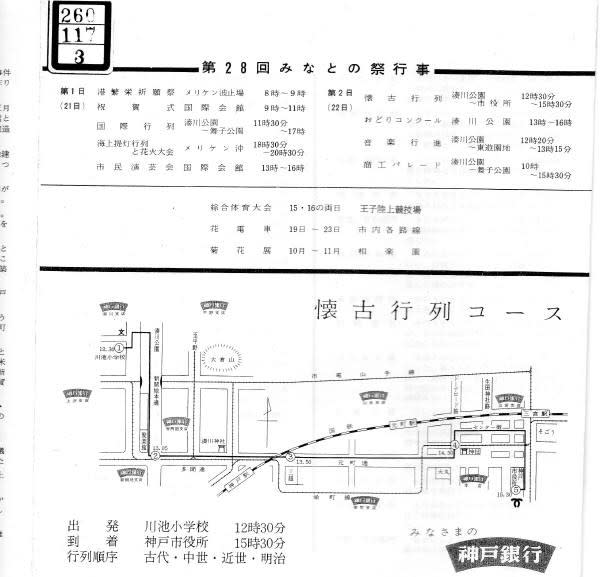

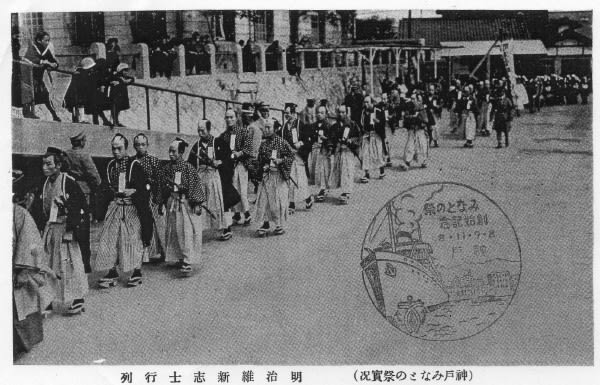

懐古行列は昭和8年(1933)11月7・8日の初回から1969年まで、「みなとの祭」の

メイン行事として人気を集めたが、みなと祭が神戸まつりに変わった際に消滅。

第30回神戸まつり(2000年)での復活以来、神戸開港150年ということもあり

17年ぶりに企画された。1969年からは実に47年ぶりの復活である。

上の写真は古代を彩る人たち 7人、武家時代の人たち11人、有馬温泉を愛した人たち4人

合計22名の方々が神戸駅前に勢ぞろいし「いざ 出陣」の掛け声で気勢をあげました。

上の写真は勢ぞろいした武人に扮した方々

上の写真は聖徳太子(左)と紫式部(右)

上の写真は行列の先頭の栄誉を得た神功皇后

行列の先頭の前を雅楽の演奏とプラカードで先導する生田雅楽隊の皆様と神戸まつりの応援スタッフ

上の動画は「懐古行列」先頭から古代を彩る人たち 7人、武家時代の人たち11人まで

元町通り6丁目の出発地点付近

上の写真は古代を彩る人たち 7人

1.神功皇后(成務天皇40年 - 神功皇后69年4月17日)13代仲哀天皇(148-200)の皇后

神戸の三恩人(ほかに平清盛、伊藤博文)の一人

所縁の場所:敏馬神社

2.聖徳太子(574-622) 所縁の場所:会下山公園、無動寺、鏑射寺(かぶらいじ)

関連ブログ:

聖徳太子墓(叡福寺北古墳)訪問記 on 2014-12-2

法隆寺 on 2015-12-20 その10 (最終回) 法隆寺大宝蔵院の百済観音

3.4.松風・村雨 在原行平との悲恋伝説の姉妹

所縁の場所:松風・村雨堂、松風・村雨の墓、須磨海岸(須磨琴)

5.空海(774-835) 真言宗の開祖

所縁の場所:須磨寺、天上寺、大龍寺

6.光源氏 紫式部作「源氏物語」の主役

所縁の場所:現光寺

7.紫式部(973?-1014?)源氏物語の作者

所縁の場所:伝紫式部の塔(北区藍那)

関連ブログ:

伝紫式部の塔 on 2012-4-2

上の写真は武家時代の人たち11人

8.平清盛(1118-1181)平安時代末期の天下人 神戸の三恩人(ほかに神功皇后、伊藤博文)

所縁の場所:福原一帯、清盛塚、能福寺、熊野神社、厳島神社、東福寺、雪見御所跡

その他数えきれないほど多くの場所があります

9.平重盛(1138-1179) 平清盛の長男後継者

所縁の場所:布引の滝

10.平頼盛(1133-1186)平清盛の弟(異母)

所縁の場所:荒田八幡神社

息が切れてきたのでこれからは名前のみを記載していきます。

11.平敦盛

12.源義経

13.武蔵坊弁慶

14.熊谷直実

15.後醍醐天皇

16.楠木正成

17.足利尊氏

18.梶原景季

上の動画は「懐古行列」武家時代の人たち11人から有馬温泉を愛した人たち4人まで

上の写真は有馬温泉を愛した人たち4人の行列

19.行基

20.豊臣秀吉

21.ねね

22.淀君

上の動画は「懐古行列」有馬温泉を愛した人たち4人から最後尾まで

上の写真は「懐古行列」海の覇者たち5人の行列

先頭(右端)は今回の実行委員長である生田神社名誉宮司 加藤隆久氏

23.高田屋嘉兵衛

24.北風荘右衛門

25.工楽松右衛門

26.勝海舟

27.坂本龍馬

上の写真は「懐古行列」神戸の港を支えた英雄 8人の行列

31.J.W.ハートに神木哲男先生が演じられていました。

28.生島四郎太夫

29.陸奥宗光

30.加納宗七

31.J.Wハート

32.伊藤博文

33.神田孝平

34.J.マーシャル

35.森垣亀一郎

関連ブログ:神戸はじめ物語 その13 日本で初めてのケーソン工法を神戸港で実施 By 森垣亀一郎

上の写真は「懐古行列」神戸の文化を担った人たち 6人の行列

36.L.ハーン

37.W.モラエス

38.福本ヨネ

39.池長孟

40.小磯良平

41.川西英

上の3枚の写真は「懐古行列」神戸の産業を担ったビジネスマン 5人の行列

神戸の文化を担った人たちの最後尾 41.川西栄を演じた青山大介さんも写っています。

42.L.H.ハンター

43.平野愛子

44.鈴木よね

45.金子直吉

46.川崎正蔵

上の写真は「懐古行列」六甲山を愛した山男 4人の行列

47.A.C.シム

48.A.H.グルーム

49.本多静六

50.加藤文太郎

上の2枚の写真は「懐古行列」神戸に人材を育てた教育者 5人の行列

最後尾の白衣を着た55.J.C.ベリーさんを演じた方はカメラ目線に愛嬌を振りまいておられました。

51.間人たね

52.E.タルカット

53.W.R.ランバス

54.水島銕也

55.J.C.ベリー

上の写真は「懐古行列」神戸の衣食住を育てた人たち 3人の行列

56.藤井元治郎

57.H.フロインドリーブ

58.M.ゴンチャロフ

上の写真は「懐古行列」神戸の福祉・社会事業に尽くした人びと 2人の行列

59.呉錦堂

60.孫文

神戸の衣食住を育てた人たちの最後尾、58.ゴンチャロフ(ウイスキーを持った白い服)の存在感がある

上の写真は「懐古行列」神戸の福祉・社会事業に尽くした人びと 2人と戦中最後の沖縄県知事

61.島田叡 久元喜造市長が演じられていました。

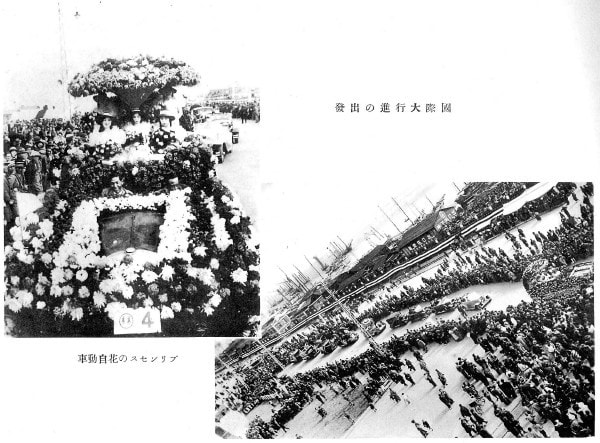

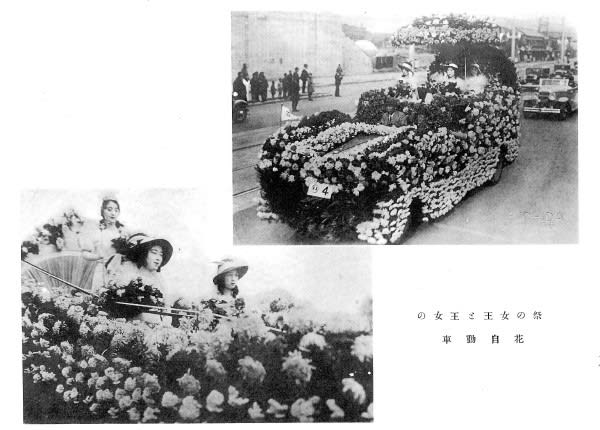

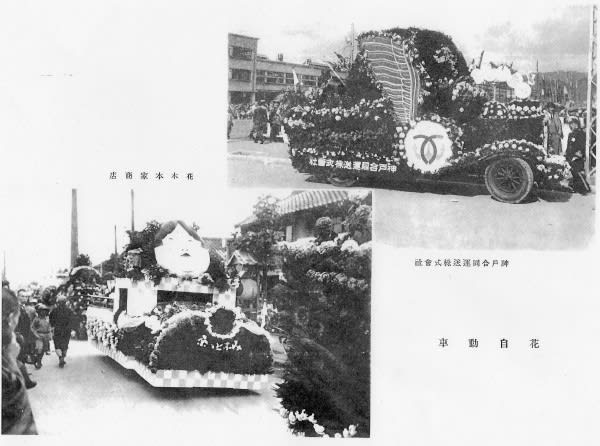

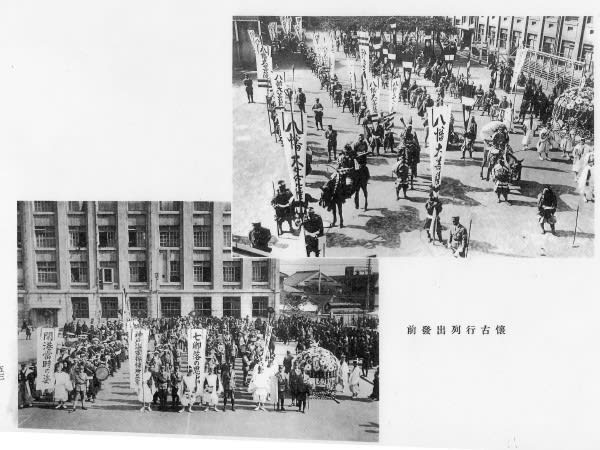

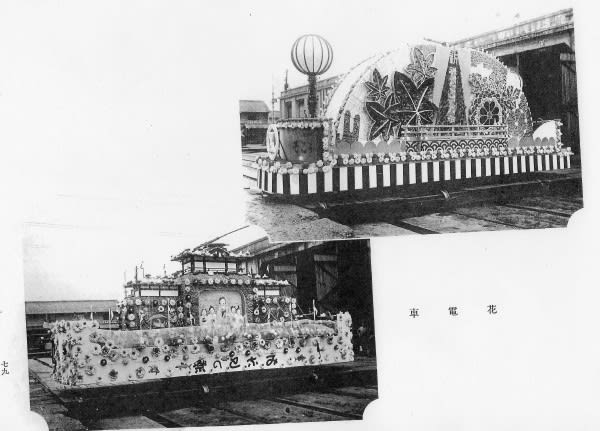

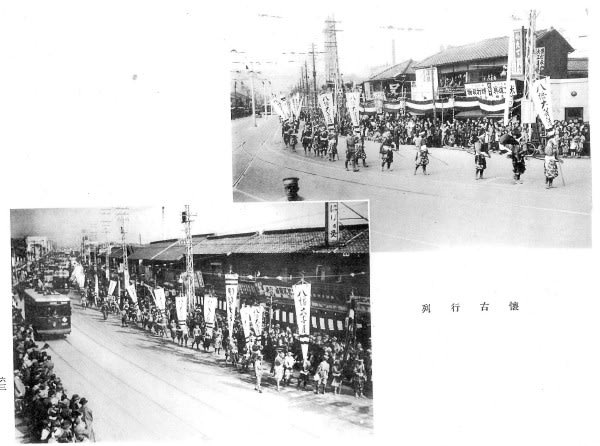

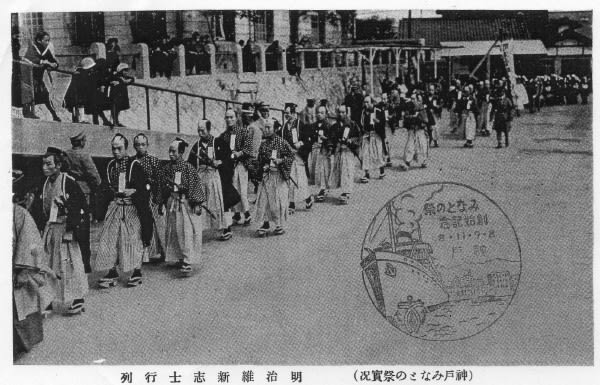

上の写真は昭和8年(1933)11月8日 第1回 みなとの祭の「懐古行列」の様子です。

上の写真は三宮センター街を行進する「懐古行列」