前回は基本中の基本「タイムアライメントを揃える必要性」を書きましたが

今回は、「音色や音の圧力を合わせる必要」についてです

注、そんなもの合わせる苦労しないで、フルレンジ使いなさいと言った貴方!

そうです、ドライバーやホーンが重くて持ち上がらなくなってマルチスピーカーを辞めて

フルレンジが一番と言っている軟弱な貴方ですよ!

あたしゃまだまだ重い励磁ユニット上げて下ろして、前後左右に動かして美調整が楽しいんです!

マルチユニットを使う事が前提のスピーカーシステムのことを書いていますから

各帯域ユニットの振動板の種類で、勿論音色は違いますが、

それを如何に旨く合わせるかが「スピーカーシステムとして大切」だと思います

中域から上に使用するコンプレッションドライバーはどれも

金属振動版ですから、音色はそれ程変わりませんが

いちばんの問題は低域に使うLansing415の「紙のウーハー」と

中高域以上のコンプレッションドライバーの

「金属振動板」の音色と、音圧を合わせる事です

強度の強い金属振動板を使い、音を圧縮したコンプレッションドライバーの奏でる

「高品質で奇麗で力強い音」に対し

軟弱な紙製のコーン型振動板の奏でる「紙の音色」は、

異色であり、そのままで一つの音を奏でるには無理が有ります

この二つの異色な音色と音圧を上手く合わせて

克服しないとスピーカーシステムとしては使い物になりません

強度が違いますから、中高域と同じようにコンプレッションは掛けられませんが

低域にもこのような絞り板で、有る程度のコンプレッションをかけることで

高域との音圧に近付けることは可能です

今まで聴いてきたコンプレッションドライバーとウーハーを使って

バランスの良い音を奏でたスピーカーはいくつかありました

ラ・スカラ、ハーツフィールド、CN191、A7等々、は低域・高域の違和感無くバランスの良いサウンドを奏でました

これらのスピーカーの共通する音の特徴はトランジェントの良い低音で

(※ハーツフィールドは初期型に限ります)

その低域の紙のウーハーにはコンプレッションが上手くかかって

低域が弾んで、中高域との音圧を合わせていました

低域と中高域の音圧を合わせるのはとても大切な事で

例えれば野球の内野手が、バッターが打つライナー性の打球のようなコンプレッションドライバーの音と、

バスレフや後面解放等のノン・コンプレッションの紙のウーハーが奏でる、ボテボテのゴロのような音を

「二球を同時に補給するようなもの」です、

カッキーンの高音と、バフバフの低音、

そんな音を合わせて音楽を聴くのは、かなり無理がありますよね

様々な低域コンプレッション方法が有りますが、私は古来からの一番単純な方法で

ウーハーに絞りを加えて、音圧を出して

「弾む低音を奏でています」

注!、音圧を出すと、量が減りますので、ダブルウーハーにして電圧も変えています

更に両壁を使い、コーナー設置法を行って量を確保しています

またパイプオルガン等に求められる最低域は、きっぱり諦める事も必要だと思います(笑)

あまり下を求めると弾まなくなりますので、自分の好きな低音が弾むまでで我慢します

これで低域と高域の、ある程度の音圧は合うと思います、たぶん(笑)

(勿論改善の余地有りで生涯検討中)

あとは音色を合わせるのですが

中高域のこの音色に、紙のコーン紙の音色を合わせるには

音圧を上げて、更に「紙の音を消す」

紙臭さの除去、これが一番いいと思っています

以前から使っていたALTEC817システムにディフェーザーを入れてみて

「音を反射さえる事で紙の雑味を除去できる」ことが分かっていたので

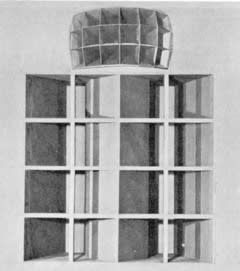

私はWEのTA7396バッフルシステムで使われた、拡散部分のASR4520を選びました

注(めんどくさいからこれをTA7396と呼びます)

817で満足していたのですがフロントホーン側面が湾曲しているので、

ホーンロードが狭くなり、もっと大型のストレートのほうが良いのではないか、

との想いもあり、15インチ用に縮小して製作しました

意外に、このストレートホーンだけ使うと「音がこもります」

製作の途中でディフェーザーを入れないで音出ししましたが

あれっ?と思う、とても違和感の有る「鼻つまり」の音でした

後に、これはフロントホーンではなく

「反射拡散紙臭除去システム」だとわかり納得しました

WEのレプリカではよく使われる、TA7395のフロントストレートホーン

作りやすいのか?、様々な所で聴かせて頂きましたが

聴くたびに「何か違うぞ」と、

抜けないその音に疑問を持っていました

MJで佐伯氏も、「TA7395だけは独特の音質に作られたようだ」と書かれていて

やはり「声だけを特別の演出」を行うために作られたのかもしれません

他のフロントホーンは僅かに湾曲していて、抜けが良いですが、

低域のストレート・フロントホーンと、高域コンプレッションドライバーの組み合わせは

ある特殊な声を演出する為の組み合わせのようです

勿論、ミラフォニック以前の「各ユニットの音を合わせる必要の無い時代の音」

ワイドレンジシリーズ等の美的な「拡声」だけを求める音は

タイムアライメントも音色も音圧も合わせる必要はありません

音色の良いユニットを面一で配置して

盛大にエコーの掛かった滲んだ音で、

得体のしれない巨大な音像の音楽を楽しむのも

良いのかもしれませんね

私はそんなWEサウンドを奏でるつもりはありませんので

励磁を使って現代のオーディオでは聴くことが出来ない

キレて弾んでクリアーなサウンドを奏でようと思っています

湾曲+ディフェーザー(音はタイト)、

もしくはストレート+ディフェーザー(ピントが合って豊)

この組み合わせを、モノラルシステムとステレオシステムで使っています

励磁ユニットのホーンスピーカーを使って

タイムアライメントを揃え、

音色を合わせ、音圧の違いを合わせれば

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・

・・・でっす(笑)

でも、

音は装置ではなく人柄ですよ、あっちこっちでケンカしていては、まだまだ角が立つサウンドです

それでも、いいかなーと、今日も「音を楽しみながら、音楽を愉しんでいます」