行動が先、理論はあと

いつもこんな感じで、行動してるので後から後悔することはかなり多い

今回もどうなんだろう?

音のヅレの問題でいまだに悩んでいるのだが、

位相ではなく時間で考えろとのご教授を頂き

改めて時間でも考えてみた、が

(※超ド素人のオーディオマニアですので、いい加減な解釈はご理解くださいね)

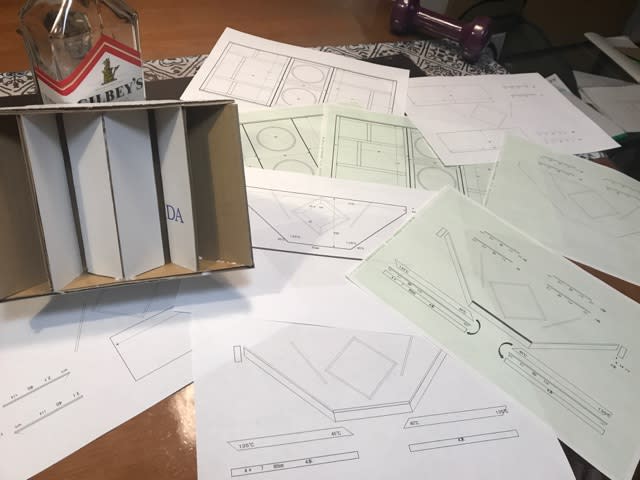

そもそもの縮小の段階で大きなミスもあったようだ

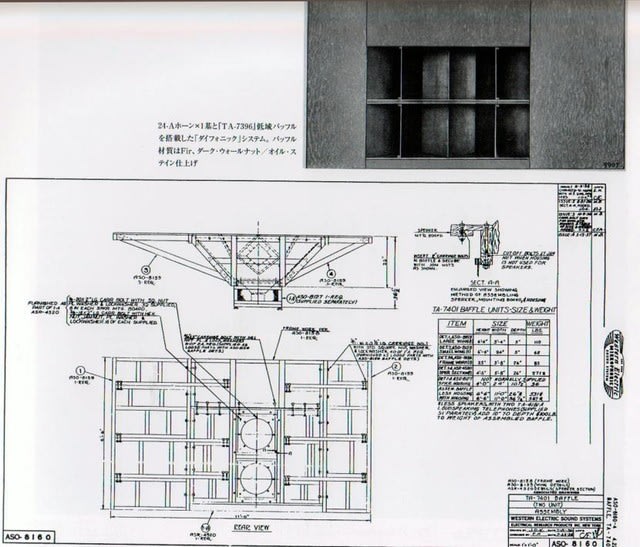

WEミラフォニックサウンドに魅了され、それに使われたスピーカーを再現しようと、

TA-7396バッフルを18インチスピーカーから15インチに

ユニット口径を基に、3インチダウンで縮小し制作したのですが

大きな間違いがあったようです、

まず515は通常15インチウーハーと言われているが、

実際の振動板の口径は14インチ、最初15インチの穴をあけたので大きすぎてネジも閉まらない

口径を基に縮小するなら4インチダウンしなければならなかったようだ

それを間違って15インチで作ってしまったため

かなりの誤差があったのかもしれない

7396は正面から見るとスピーカーは全く見えない、

フロントホーンの中央のスピーカーの前には大きな

ディフェーザー(フェイズプラグと言っていいのか?)が正面を塞いでいる

これにより当然ながら直接音が出ていない、間接音のみが出ているのだが、

これを図にしてみましたところ

ウーハーからフロント部分まで直線では60㎝だが、

音の入射と反射を同角度で計算した場合

ウーハー中央部の黄色い線では118㎝、

外側の青い線で95㎝

問題の赤い線だが、実際はこ場所には振動板が無い・・・

明らかに計算ミスな気がするが・・・、

サブバッフルを長くするべきであったとが、作ってしまったものは仕方がない

サブバッフルを通る音があるとすればだが赤い線は74㎝

その赤い線は無視して、ウーハーの内側と外側の黄色と青の線は平均で46.5㎝

実際の46.5㎝後方にあるとみていいのであろうか?

※詳しい方にお答え願えれば幸いです

もう一つネットで音の反射で見ていたら

高校物理の波動で音について詳しく説明しているので、改めて読み返してみると実に勉強になります

音の三要素、音の高さ・音の強さ・音色について詳しく説明しており、

因業オヤジたちの理論と違って、こちらの理論は素直で、しかもわかりやすい!

コピーして貼り付けたいが、文句言われると困るので

是非見つけて読んでください

なかでも驚いたのは「音波は加速できない」

空気中を伝わる波をドミノ倒しを使って説明していますが、

勢いよくドミノを倒しておせいぜい5~6番目ぐらいまでで、

空気中を空気を揺らす以上、その後は一定の速度になってしまうとのこと、

へ~

どんなに初速の早い音、強力に音を発しても、音を強くしても、

音は早くはならないそうで、聞く音の速さは初速とは無関係で一定とのこと

ほ~

ではスピード感のある音なんて、実際は・・・・

音の速さが関係するのは空気中の温度だそうで

我々が一般的言っている秒速340は15℃の温度の場合で

0℃の時の音速は331.5m/sで、1℃上昇するごとに0.6m/sずつ加速するそうです、

勉強になります

そのほかに「音の干渉」の項があるが

二つのスピーカーに同一の位相の音を出すと

音波の干渉で、空気が良く振動して聞こえる地点と

空気がほとんど振動しない地点があるとのこと

ダブルウーハーの我がシステムは非常に興味がある図である

またステレオでモノラル信号を入れた場合も同様だと思う

実際は間接音が多くこの通りには行かないが、十分参考になる

ちょっとネットで見てみても・・・・、

やはり理論は重要なようである、勉強しようかな~