素晴らしい音質を誇る、世界最高峰のネットワーク

WEのTAー7257ネットワークを研究していますが

欠点もいくつかあって、決定的なのは、その素晴らしい特性が描く曲線は

僅か1ワット以下の出力のアンプでないと、

特性を発揮できないことが「T氏の研究」でわかりました

オリジナルは、700万とも800万とも言われ、

レプリカでさえ300〜400万の高額で取引されている超高級品ですから

滅多なことは言えませんが、1ワットを超えるような出力のアンプでは

その特性は崩れてしまい、なだらかなカーブを描いたり、乱れが生じてしまうようです

大出力が好みの私のところでのテストでもそれが確認されていました、

最初の特性が信じられないで、おっかなびっくりの小音量では確かに素晴らしかったですが

慣れと共にボリュームを上げると、何か不安定に感じましたが

氏の研究がそれを裏付けてくれました

先人達の記述通り、やはり大音量には向かない7Aのオートトランス方式のようです

それにTAー7257 はWE 555W用に作られたネットワークですから

そのすばらしい音質を、強烈な594で奏でるには少々無理がありました

知りませんでしたが、長年このネットワークをコソコソと、密かに研究してきたT氏

その研究の成果をこの度「誰にも言うなよ、SNSにも書くなよ」と念を押されましたので

私の妄想を記させて頂きます

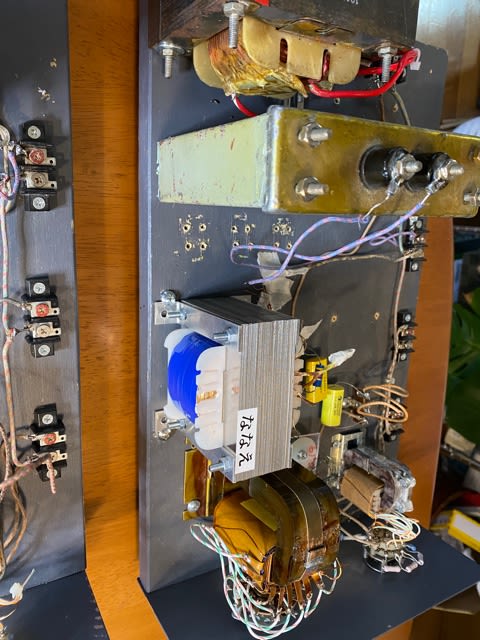

オートトランス研究の成果として、T氏が以前、7Aのコピーコイルを作ったのが

ラボの片隅に幾つかありました

注、T氏は名器に触れその素晴らしいい特性を感じ取ると、それを念写し複製を作る特技を持っています

触った名器を皆コピーしますが、そのまま複製ではなく、

そのオリジナルの欠点を見抜き改良品をコピーするという極意を極めています

T氏のコピーはオリジナルより音が良い!

・・・・・・と、思う大が多いです、

中には「あれっ」て感じるものもありますが

これは明らかに好みの違いです、いずれの密造品も音は素晴らしいです

T氏の理想的なカーブを描く7Aオートトランスを提供して頂きました

試作4号と、試作5号、7AオートトランスMDK

何とコアにはパーマロイを使用した高級品です

WEの7Aと比べると、なんと音質はおぼ同じ、

これは驚きです

少し軽いかな?薄いかな?と最初は感じましたが

注、プロトの試作から、実用品になったので名前を付けました

WE7Aに戻すと、いやいや、そんなことは無い

しかも「明らかに高域はWE7Aより伸びている」

試作と7Aは殆ど同じ音質だから、やはりWE7Aもパーマロイコアなんでしょうね

当然、中身は見られませんでしたが、巻き方はトロイダルコイルだと思います

そんなわけで、トライアッドS46Aオートトランスに変わり

T氏作の試作品7A-M・D・K、の試作4号と試作5号を使って本格的にテストを始めました

7AMDKや試作4・5号では、可哀想なのでちゃんと名前を付けました!

「ななえ&七恵、オート・トランスサウンド」

これは確かにWE7Aの現代版のサウンドです

ワイドレンジで、音の純度がとんでもなく高い

クリアーで、弾むサウンド、思わず

やったー!

これこそ狙っていたサウンドです!

さてさて本格的にななえと七恵を使用するにはやはり

強烈な594の中域を抑えないとどうにもなりません

オリジナル7257回路では、高域の597Aにのみ抵抗を入れていますが、

MFは調整していません

が、前回も書きましたが、

7Aトランスの欠点で一旦下がってもまた上昇してしまいますので

このMFに並列に20Mhのコイルで跳ね返りを抑えています

このコイルをT氏作のタップ出しのコイルにかえて、

図のMFに、コイル式アッテネーターを入れれば減衰でき、コイルとしての効果もある

アッテネーター機能とコイルとしても、両方使えるものに変更しました

これでバッチリ

やはり、594は絞らないと低域が出ません、

我がシステムは低域がある程度しっかり出ないと

楽しい音を奏でません

今までの迫力ある低音ですが、このオートトランス方式ネットワークはとにかく「弾みます」

低域のローパスは以前のものと変わりませんが、今回はハイパスを下げましたので

だいたい250Hzのクロスだと思います

重く低く、

しかも軽やかに弾む低音

私の理想の低音です

求めていた理想の低音はウーハーの交換ではなく

低域まで響く594ドライバーと

その魅力を引き出すオートトランスネットワーク

が叶えてくれそうです