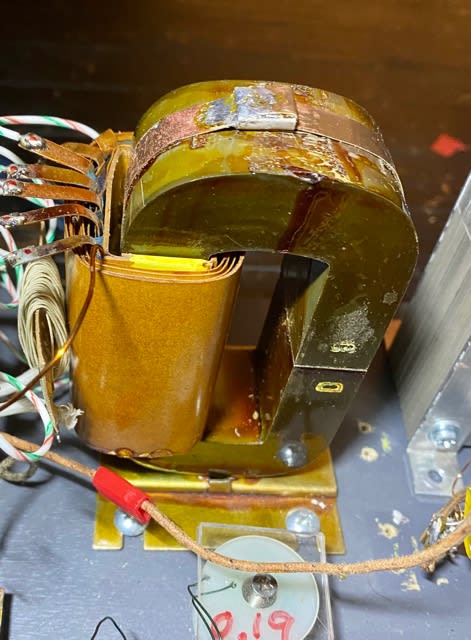

理想のカーブを描くオートトランスコイルと2μコンデンサーで作った共振回路ネットワーク

7Aモドキの「ななえパーマロイ」オートトランス

これに低域のV字の跳ね返りを抑え、音量調整も出来る様にタップ出しのコイルを合わせた

我が理想のネットワーク、

「ななえ」に合わせるコイルで、大きく音が変化します

※高域が落ちているのはこの画面は趣味レーションですから、実際は落ちていません

跳ね返った低域はかなり低い信号なので、音にはならないので問題ないと言われる方も多く、

実際にWEで使われていた時もV字でそのままでした私も、実際に聞いてみて問題ないように思います、

ですが、何といっても特性を重んじるT氏、こんな低域が入って音が良いわけない!

ということでV字の跳ね返りを抑えています

その組み合わせるコイルの素材でここまで音が変わるとは・・・・

音が良くなるのと

楽しい音楽を奏でる

これは全く別問題ですね、

金属について今までほとんど無知な私でしたが、お陰様で様々な金属を学びました

以前は励磁型スピーカーの要とも言える電磁石での

「透磁率」の良い金属についていろいろ学びました

透磁率の違いによる「励磁の音の違い」も様々です

透磁率とは簡単に言うと、磁束をどれだけ取り込みやすい性質かを表したものです

数値が高いほど磁束を取り込みやすい金属だと言えます

また、磁束を取り込むことができる量を表すのが「飽和磁束密度」です

透磁率と磁束密度で表すとこんな関係になるそうです(拝借してきました)

励磁型スピーカーに於いてその音質を左右すると言われる「透磁率」についてですが、

一部の方々からパーマネントでも透磁率の高い金属をポールピーズに使えば、

「励磁でもパーマネントでも同じことだ」との様々なご意見を頂きましたが

私見で恐縮すが、励磁型スピーカーの「音質に措ける透磁率」とは

私は、パーマネント素材、ポールピース、ケース等も含めて

「トータルの透磁率」だと思っています

ネオジュウム(1.05)、フェライト(1.1)、アルニコ(7)の透磁率のマグネットであっても、電磁石の励磁コイルでも

ポールピースに透磁率の良い金属、純鉄(4,000)、やパーメンジュール(10,000)を使って磁場を作れば

励磁と変わらない透磁率の高い奇麗で澄んだ音質になる!

と、主張される方々へ、

一言

私の勝手な持論も踏まえてですが

アルニコ&パーメンジュールの創る磁場の音を聴く限りそんなことは

全く無いと思います

過去にアルニコにパーメンジュールのポールピースを使ったモデルを聞かせて頂きましたが

あれが励磁と同じサウンドかと聞かれると

正直?、全然違いますね

使わないよりいいかもしれませんが?・・・・、

いや、

モノによっては透磁率の良い金属を「パーマネントでは使わないほうが良いのでは?」

と思える組み合わせでもありました、滑らかになった分、力が無くなったように聞こえるものもあり

オールドJBL育ちの私には、アルニコJBLの力強さは、透磁率の良い金属にすると

ある意味、エネルギッシュなJBLの「楽しさ半減」にも聞こえます

がしかし、人それぞれで

「良質なアルニコ・サウンド」の力と滑らかな音を求めるる方には

アルニコ特有の、あの砂嵐のような「ザラついた力強さ」を和らげる意味でも

アルニコ+透磁率の良い金属のポールピース組み合わせは、

「ある意味」最適なのかもしれませんね

何れにせよ、我が持論は、

マグネットと透磁率の良い金属を使っても、そのトータル透磁率は

「マグネットの持つ透磁率と同じ」だと思っています、・・・・言いすぎかな

では、ちょっと良くなる程度(笑)、それが私の試聴上の見解です

ただ、オーディオで大切なことですが

「特性の良さ=音の良さ」では無いということ、

これまた難しい問題だ、と私は思ってます

高透磁率金属や飽和密度の優れた金属で作った特性の優れたスピーカーが

音が良い!、とは限らないと思います

滑らかで聞きやすい、それはそれでいいと思いますが、何というか

音を悪くすのではない

程度の「抵抗」と云うか「負荷」はある意味大切で必要だとも思います

それはゴルフでいうタメというか・・・・・

歪ではないがそれに近い、無駄とも言える「あるもの」があったほうが

音楽の楽しさは演出できる、「場合がある」とも思っています

このへんの「音の良さ」と「音楽の楽しさ」の融合点をどこに求めるのか

これが趣味のオーディオの楽しみの一つだと思って楽しんでいます

話を本題に戻します

そんな、こんな、を踏まえて、今回はネットワークでの金属のお勉強をしています(笑)

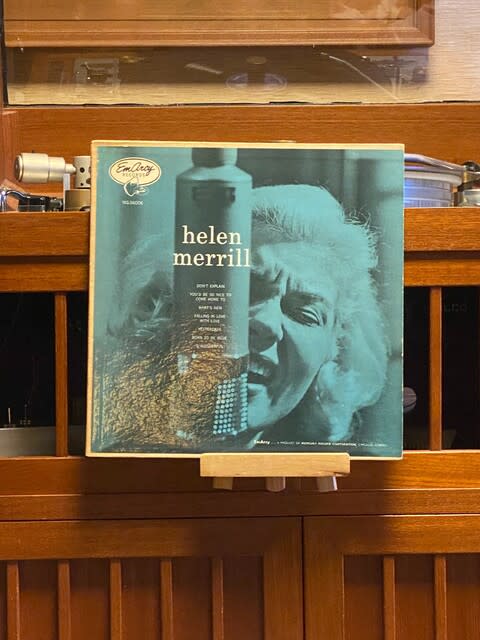

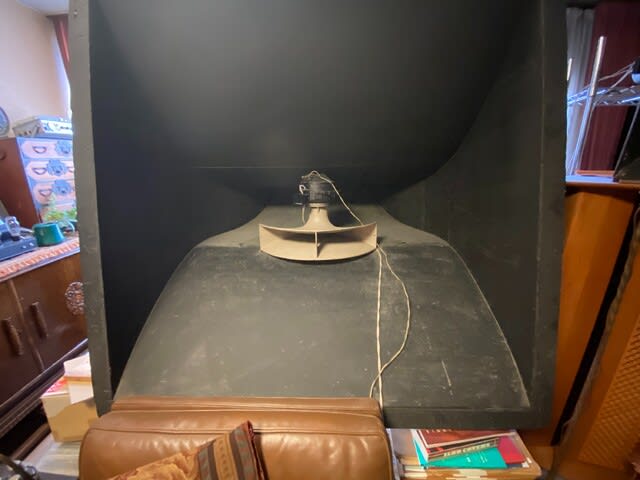

今回のオートトランスを使った、コイルとコンデンサーの並列共振回路を使ったネットワークで奏でる音楽は

まさに、励磁型スピーカーにピタリの、音の鮮度を濁さず乱さず奏でるフレッシュサウンド

素材の音をそのままの「剥き出し励磁サウンド」

立ち上がり立ち消えスッキリ、リアリティー抜群のサウンドを奏でることができる

ネットワーク

使った部品は「コイルと3個とコンデンサー3個」だけの、シンプルネットワーク

どうやら今まで真面目にネットワーク製作に取る組んできた方々には

理解不能なオートトランスとコンデンサーの並列共振回路で低域信号をカットする方式です

何度も書きますがオートトランスはインピーダンス変換でも

コイル式アッテネーターのみに使うのでもありません

ネットワーク について、ご存知だとは思いますが

コイルとコンデンサはまったく反対の性質をもっています

超簡単に云うと、コイルは低音を通すが高音は通さない。

コンデンサーは、低音をカットして高音だけ通すという特性を持っています。

コンデンサーとは二枚の電極の間に絶縁物をはさんだものなので直流はカットし、

低い周波数(つまり低音)ほど通しづらいという性質で、高音域はフリーパスで通してしまうのが特徴です。

コンデンサーは置いて於いて今回はコイルの金属コアの音の違いについて学んでいます

そもそもコイルとは、簡単に言うと、線をグルグルと巻いたものの総称で

調べてみると、コイル(インダクタ)の役割は大きくは二つあるようです

一つはエネルギーを蓄えるという役割ですね

コイルに電圧を加え、電流を流すと「磁束」というものが発生します、

これは磁石の磁束と同じもので、この磁束は外部の電源を切り離してもそのまま残ります。

このことは、コイルに電流を流すことでコイルが磁化されたことを意味します。

つまり、電気エネルギーが磁気エネルギーに変化してコイル内部に蓄えられたことになります。

これがタメですね

もう一つは、交流電流を流さないようにする(周波数に大きく依存しますが)という役割です。

周波数が高くなるほど流しにくくするという性質があります。

この交流で高い周波数を流しにくくする性質を「ネットワークでは」使うと言う事なんですね

共振回路でスパッと切って、更にコイルの持つ特性「抵抗」と「タメ」の性質も使ったネットワーク

まさに「我が自論を理論で証明」したようなネットワーク なんです

この、好みの特性に更に表現力に磨きをかけるのが、

今回のブログの主役「コアの素材」です

まずは「ファインメット」コア

高飽和磁束密度かつ高透磁率の「ナノ結晶軟磁性材料」だそうです

鉄を主成分とした厚さが約20umの金属の薄板で結晶粒径をこれまで実現できなかった10nm程度まで小さくして、

磁気特性を飛躍的に向上させた日立金属オリジナルの製品名称なんだそうです。

特徴として

1)飽和磁束密度と透磁率の双方が高い(高透磁率、高飽和磁束密度)

2)コアロスが少ない(低コアロス)

3)温度特性が良好で、かつ経時変化が少ない(良好な温度特性)

4)磁歪が低い(低磁歪)

5)広帯域で特性が良好(高角形比)

6)B-H曲線の形状制御が可能(高透磁率)

ようは透磁率が高く歪が少ないので、この素材を使ったトランスの奏でる音は

音の棘が取れてクリア、音場の奥行、空間感はっきり

ちょっと「キツイ音女性ボーカル等が、滑らかな歌声」になります。

「パーマロイ」コア

1914年、ベル研究所のG.W.Elmenが、鉄Feとニッケルの合金でケイ素鋼(電磁鋼板)より優れた高透磁率の合金を発見、

これをパーマロイ(Permalloy:透磁率permeabilityと合金alloyをかけた名前)と命名したのが最初だそうです

流石〜WE

パーマロイはニッケルNiを35~80%含むニッケル‐鉄合金で、見た目はステンレスや鉄と大きな違いはありませんが、

磁気を強く引き付ける特殊な性質を持っています。

《パーマロイの特徴と用途》

(1)磁気シールド効果が高いこと、集磁作用が大きいこと

(2)微細な入力(磁界)対比で出力(磁化)が大きいこと

(3)交流の抵抗(電圧と電流の比)を高める効果

パーマロイは、低保磁力かつ高透磁率な金属です

これを使うと、一般的には「癖のない、良い音」と云われる音がします

今回は使っていませんがついでに パーメンジュールは

代表組成:Fe-49%Co-2%V

実用化された軟磁性材料のなかで、最も飽和磁束密度が高い材料だそうで、金額も超高額です。

T氏もポールピースを作ろと購入しましたが、

何ともセコイ理由で「削るとカスがでて勿体ない」

という理由で未だに製作していないようです(笑)

そして純鉄と言われる金属

この普通の鉄コアの音ですが、何といったらいいか、

ファインメットやパーマロイと比べると

一言で言って「品がない」、「ガサツ」

ファインメットのような滑らかさも無いし

パーマロイのような、上品な輝きもない

お下品な鉄心コイル

だから音楽が楽しい(笑)

ファインメットとパーマロイの組み合わせは、音はいいかもしれないが

「楽しさの表現が出来ない」組み合わせですね

音が弾まない、これは致命的と言っていいかもしれません

よく、どこか一部のケーブルを変えてよかったから、全部変えたら音がおかしくなった

一か所接点を磨いたら音が良くなったので、全部磨いたらつまらなくなった

こんなとこはよくあること、ファインメット&パーマロイはお互いの良さを殺しあいますね