久々のSTREOはボリューム感たっぷりで良いもんですね~

ちょっと前に友人のレコードショップ?からチュー電のボロンなかなかいいよ

とメールが入り、それでは試しにと、手には入れていたんですが

MONOサウンドの調整が忙しくて、聴く機会がなかなかありませんでした

STEREOのネットワークを流用してMONOを鳴らしていたので変えるのが面倒で(笑)

MONOシステムがチャンデバのマルチに落ち着いたので、ネットワークを元に戻し

久々のSTEREOを楽しんでいます

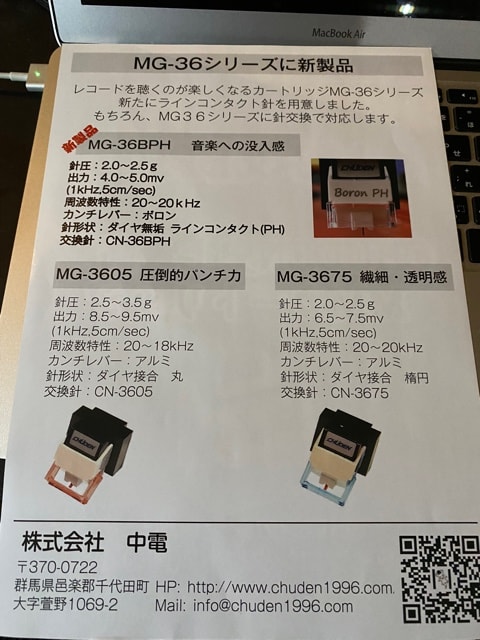

地元びいきを差し引いてもアナログに力を入れる

我が群馬が誇るねずみ電気、チュー電は応援したいメーカーです

お気に入りの、力強いエネルギーで音楽を奏でる

MG-3650丸針カートリッジ

このMG-36シリーズは、ボディーは共通なので、

本体一つ買えば楕円張りも、丸針も両方使える優れもの

其々の良さを味わえる、チョーリーズナブルなカートリッジですが

そのシリーズにボロンカートリッジが加わったとのこと

これもお約束通り交換針だけでOKで、

3万円未満のお買い得品

ボロンはなんとなくゴルフではイメージが悪かった(笑)

話題性はあったが、あまり商品化はされなかったようだ、

以前、競技ゴルフで釣り竿メーカーの人とまわった事があって

:ボロンは釣り竿には最適な弾力と剛性が有る、絶対に良いと思うよ、

俺:それって、その竿を使う釣れるってことなんですか?

:さあ、それはどうかな~竿の性能と釣果は別だよ、もっとも俺は釣りはしないけどね(笑)

数十年前になるがゴルフ中ののんな会話があったことを思い出した

その方によれば、ボロンは鉄の繊維でカーボンとは比較にならない剛性を持っているとのことだった

まあ、ボロンはゴルフや釣りではイマイチだったようだが、カートリッジではどうなんだろう(関係無い思い出です)

久々のSTEREO再生はまずは、楕円針のMG-3675で聴き始めました

おお~なかなかのボリューム感、これはMONOでは無理な相談

STREOのにじみだ何のという前にこのエネルギー感はすごい、これはこれでなかなかいい

ボーカルを聴いてみると真ん中に「びしっと決まる」ほどではなく、広がりよくSTEREOらしいステージ感

今迄MONOで聴いていたから、MONOのようにど真ん中にビシッとは難しいよな~

なんて思いながら、同じ曲でお次は丸針のMG-3605を聴いてみると

おおーすげ~エネルギー感

しかもボーカルがビシッとというか、ドカ~ンと定位する

他の楽器が引っ込む?(笑)、やっぱりこいつの中域のエネルギーの張りは天下一品ですね

正直楽しい~

これで一晩中聞いていたいが、お次はいよいよボロンカートリッジ

おっ、静かになった

出しゃばった帯域が引っ込み、フラットに、楕円のMG-3675に近い音だが

こちらのほうがざわつき感が少なく静かに聴こえる、?アンプが温まってきたからかな?

丸針のMG-3605のような、どうだ馬鹿やろー!音楽は力だ~!、的な主張や特徴は無いが

これはまとも(笑)、ジャンルを問わず音が良い、音楽が楽しい

ひと通りのジャンルを聴きましたが、ボロンは特性の良いカートリッジですね

レコードのもつ音楽をそんなに、いじらず素直に奏でます

アナログフェアーに出しても高級カートリッジといい勝負しそうですね

こんな真面なカートリッジも良いですね、

チューデン立派!

高

高