自分なりに最高のモノラル・サウンドシステムを求めて

試行錯誤が続いています

低域515励磁ダブル&ALTEC817&ディフェーザー

中域WE555W&U字スロート&ストレートホーン

高域WE597Aの、スリーウエイ、モノラル専用システム

これら三つのユニットをベストな状態で鳴らすのには

音が良いチャンネルディバイダ―を使った「マルチアンプシステム」

音は悪いが、音楽が楽しめ、音に力が有る「ネットワークシステム」

どちらの方式にしようか悩んでいましたが

結局、両方のハイブリッド方式で奏でることになりました

違いを、分からない人に説明すると・・・・

カートリッジの作った音楽信号を、プリアンプで初段電圧増幅し

そのラインレベルの信号を

チャンネルディバイダ―を使って低域・中域・高域に分け

それを各パワーアンプで増幅しそれぞれの帯域のスピーカーに送る方式が

音の良いマルチアンプ方式で

もう一つは、

パワーアンプが増幅した後の電流信号を、

音が悪くなる原因になるコイル・コンデンサー・抵抗等を使って分ける

音が悪いと云われるネットワーク方式が有ります

低域・中域・高域の各ユニットに信号の帯域を分けます

低域用の信号は、基本コイルを使いローパス(高域をカットした低域信号)にして

中域は高域はコンデンサーでハイパス(ローカット)の信号を各ユニットに送ります

簡単に言えば、ユニットごとの得意な帯域に分け送っているのです

小さな動き用の高域用振動板に、大きな振幅の低域信号が入ると壊れますから

高域用はローカットしてやる必要が有ります

これらの音の信号を各帯域に毎に分ける方法が

音が悪いネットワーク方式と、

音の良いマルチアンプ方式の二つが有るわけです

分かります?

通常、音が悪いネットワーク方式はパワーアンプ1台ですみますが

音の良いマルチアンプ方式ではその名の通り、各帯域毎に必要ですので

我が家のスリーウエイユニットでは3台のパワーアンプが必要になります

音の悪いネットワーク方式は、確かに音が悪いですが(笑)

一つの音を分けるので、全体的な音に一体感が有ります

特に低域に関しては、コイルを使ってローパス(低域信号だけを通す)しますので

かなりコイルの音がしますので、ここで使うコイルはとても重要なんです

ネットワークの音が悪いという方は

ここで安い空芯コイルを使う方が多いいようです

まあ空芯の良さも分かりますが、

私の好きな「力の有る低域」は、この鉄心ローパスフィルターで作られています

ので

やはり弾む低域を奏でるには、音の悪いネットワーク方式が良いと考えていました

低域ネットワークで、中・高域チャンネルディバイダー方式が良いと考えていましたが

ステレオシステムではなかなか難し事でしたが

モノラルシステムなら、何とか可能でした

話はカートリッジに変わりますが

モノラルカートリッジには「片方のチャンネルのみ出力」の方式と

「左右両チャンネルに同じモノラル信号が送られる」方式の二種類があります

愛用のオルトフォンや、ちゅ~電は両チャンネルに同じ信号が出るタイプです、

EMTはアダプターを改良して両方に送っています

ステレオ装置で、これらのモノカートリッジを使った場合

右左のチャンネルに同じ信号が流れます

私のプリアンプはデュアルモノなので、右チャンネル左チャンネルの二つのボリュームが有りますが

左のチャンネルのモノ信号を、そのままパワーアンプに送り

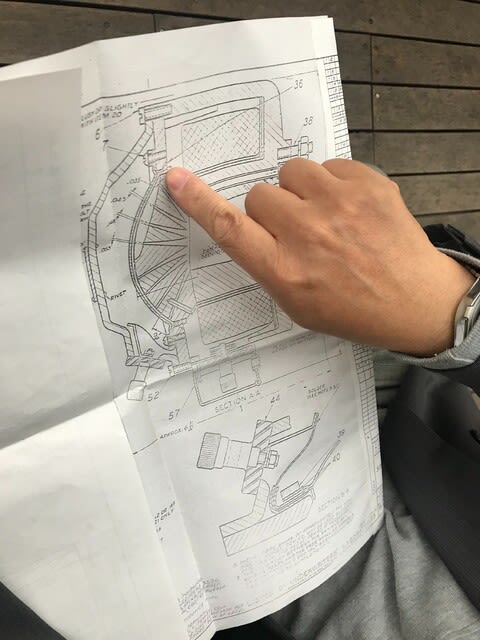

ネットワーク方式のローパスフィルターでハイカット(当然6dBです)しています

※この6dbとは説明すると長いので、数字が小さいほど高域の音が漏れると思って下さい、12.24.・・最近は72dBなんて高域が全く出ないディバイダ―も有ります

右チャンネルのモノ信号を、チャンネルディバイダ―で中域と高域に分けてから、各パワーアンプに送っています

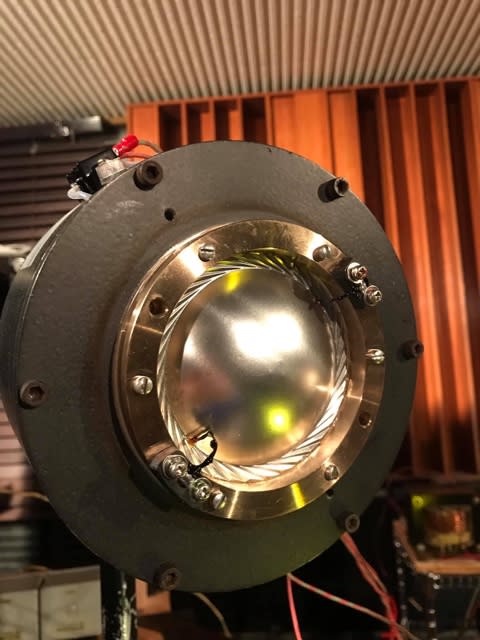

低域515励磁はディフェーザー付きフロントロードホーンで

ネットワーク方式のWEのEIコアコイルを使った力強いサウンドを奏で

中域WE555W&ストレートホーンはチャンネルディバイダ―を使って200hZ以下の低域をカットした

音の良い信号を送り、スッキリした中高域を奏で

高域、WE597Aも低域をカットした超高域信号で力のある高域を奏でます

不思議ですが高域をきちんと鳴らすと低域の音が弾んできます(笑)

こんな感じで

ネットワークとチャンデバの良い処取りのシステムが完成!

弾む低域に綺麗な中高域の理想のモノサウンドが鳴り響きだしました

後はバランスを追い込んでいきま~す