先日何の気なしにお気に入りの翻訳アプリで、「励磁」を英語で何と説明すればいいのか調べてみました

今までは普通にField Coil Speaker と言っていましたが翻訳してみてびっくり、

「Excitation」

あれ?でもこれって違う意味じゃないのかなと思って、

その下の「翻訳の意味」を読むと、「興奮」とありました

思わずニコリです

海外の方々も励磁型スピーカーには、かなりご興味をお持ちのようです

そんな興味を持つ方が増えてきた励磁型ですが

そんな励磁型スピーカーの話や、SNSでコメントを書くと、帰ってくる言葉は、未だに

ああ、あの反応は早いけどなんだかカサカサした音ね

昔は強力磁石が作れなくて、ひ弱な電磁石でやってた時の昔の方式ね

励磁式って結構電源のハム音とかノイズが多いよね

電圧をあげて磁力が強力になるってやつね

いつも通り、バカヤロ~

って怒鳴りたいけど、私は紳士で大人だから

「いいですか皆さん少し誤解があるようなのでもう一度、励磁の説明書きますね」

まあ、確かに励磁方式は大昔に流行った方式です

その元祖といってもいいWE555は今年で100年目とも言われています

そんな100年前

当時の最大の産業だったといわれる、トーキー映画の成長と共に急速にその需要が高まり

現代の宇宙開発の規模で、各国の総力をあげて、

一切の妥協をせず「最高の音質」が作りだされたとこのとです

研究所、科学者、技術者、音楽家様々な方々が開発に参加し

人の声を中心に最高の音質が研究され、

その研究の成果を、幾多の試練を乗り越えて製品化し

多くの劇場に、演出装置としてその素晴らしい音質の音響装置を貸し出し、

急成長を遂げたのが当時のWE社だったとのことです

各国がしのぎを削る中、その中心アメリカの威信をかけ国家規模で研究された最高の音、

それがWEスピーカーシステム

100年前に作られたWE555Wの音を超えるものは

現在に於いても“無い”とまで言われている、のも頷ける話です

そんな妥協なき技術や物量で最高の音質を誇った、当時の高品質励磁型劇場用スピーカー

だがそんな、最高の音質を求めた時代から

時代の流れの中で大量生産が必要になり

求められた最大のテーマは簡略化だったのだろう、

簡単に大量にしかも安価に

そんなキーワードだったのではないだろうか

そこに軍事用兵器として開発されたアルニコVの登場、

その強力な永久磁石の開発で、大きく歴史は変わってしまった

求められたキーワードをクリアし、さらには電気を使わない、熱も持たない、メンテナンスがいらない

そんな夢のような磁石の開発で、当たり前だが一気に時代は変わってしまった

励磁氷河期

時代は完全に質より量、しかもその対比は半端なく、あっという間にほぼすべてのスピーカーがパーマネント方式に変わってしまった

励磁型衰退どころではない、産業の中では一気に「完全な終焉」を迎えてしまったと言っていいと思う

スピーカーの歴史で終焉を迎えてしまった励磁型スピーカー

産業としては終焉を迎えてしまったが

簡略化の時代の波に負けその「悲惨な音」が主流になり、

当時WEに携わりその高音質を知る一部の方々には、我慢できない悲惨な出来事だったのだと思う

だがそんな一部の本物を知る、「音質に拘る」マニアによりその「励磁種子」は守られ

やがて、量、手間、金額より「質」を求めた本物志向の方々の増加により、

やはり音楽を楽しむには簡易型のパーマネントのザラついた音より

滑らかでキレがあって、何よりもリアルな素晴らしいサウンド、

手間やコストがかかっても音質を重視するなら昔の方式の方が良いじゃないか

と言う訳で励磁型は復活を遂げたのだと思う

注、 勿論全て私の妄想ですからね

音楽愛好家が、何より、よりいい音で音楽を楽しみたくて復活した「現代の励磁スピーカー」

だが、

当時、最高の音質を求めて作られた励磁スピーカーといえども

「全ての製品」が最高の音を求めて作られたものとは言い切れない

いつの時代の「電気製品」にも求められたのは、コストだと思う

テレビやラジオの電化製品に、社運をかけたような高級スピーカーの採用、それは無かったと思う

やはり高音質が求められたであろう業務用

若くは家庭用の最高級品

ここに当時の励磁スピーカーの本当の高音質はあると思う

壊れて使い物にならなくなった当時の家電製品から取り出された

普及品励磁スピーカーの音質をどうのこうの言うのは、如何な物かと思っています

本来重いコイルが巻かれているため、フレームも頑丈なものが必要なはずだが

ぺらっぺらなブリキのような鉄板で、貧弱なコイルの磁気回路のフルレンジスピーカー

私はこれらを音楽鑑賞用の、励磁型スピーカーとはあまり呼びたくないです

しかも肝心な振動板のコーン紙、紙には寿命があると思います

その寿命をはるかに超えてしまったであろう、カサカサの振動板の励磁スピーカー

パーマネントより良い処があるとは思うが・・、反応の速さが、音の良さにならない気がします

時々小規模のオーディオフェアでそんな励磁型を鳴らされているのを耳にするが

はっきり言って酷いものが多過ぎます、

あんな耳から血が出るような音で励磁型を語って欲しくはないです

いいですか、近年のパーマネントスピーカーより音がいいといわれる、「励磁スピーカー」は

当時「最高の音質を求めて」妥協ぜずに作り上げられた、

劇場用の励磁スピーカーの事です

何度も書きますが、最高の音質を求めて作った励磁スピーカーに

妥協は絶対に許されません

製品の一部として作られた普及品励磁と一緒に比べられては困ります

現在も最高の音質を追求し、一切の妥協を排した製品なんだから、

多少は金額が高いのは当たり前

時々見る励磁スピーカへのコメントで、フィストレッ◯スさんやロー◯ル産業さん等々が、値段が高い等のコメントを見かけますが

バカコクでねえ、(言っちゃった)あの値段は当たり前だべ

他の製品、低域だけ励磁のフォーカルさんは2,700百万だぜ

中国からも大型の「ドラゴン」なるちょっと見た目が・・・な、励磁型スピーカーが発売されているようですがこれも2,600万円

それから見ればGIPさんも安く思える・・・・かな?

ましてやヒィ◯トレックスさんやDE〇Rさんなんて格安でしょ~

是非機会があったら、

いや機会を見つけて最高の音質の励磁型スピーカー

Field Coil Speaker を聞いてみてください

そこには音楽の「興奮」と感動があります。

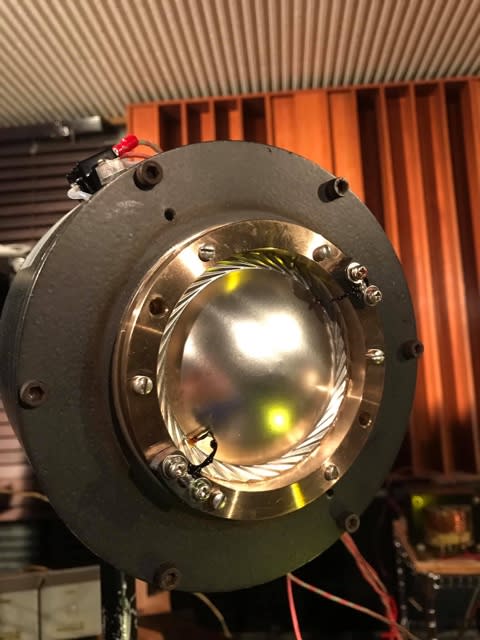

これはオリジナル

これはオリジナル