需要があるから進化するのか、進化が需要を生むのか

よく言われていることだが、オーディオの進化はあったのか、殊に音質は進化したのか、また進化があったならオーディオの進化とは一体何が進化したのか

拡声器のスピーカーが開発されて100年が経とうとしている

進化したのは「何」だろう?進化とはいったい・・・?

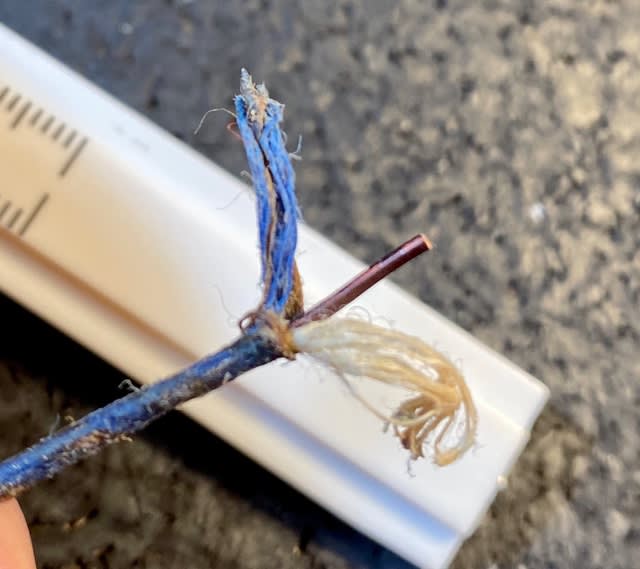

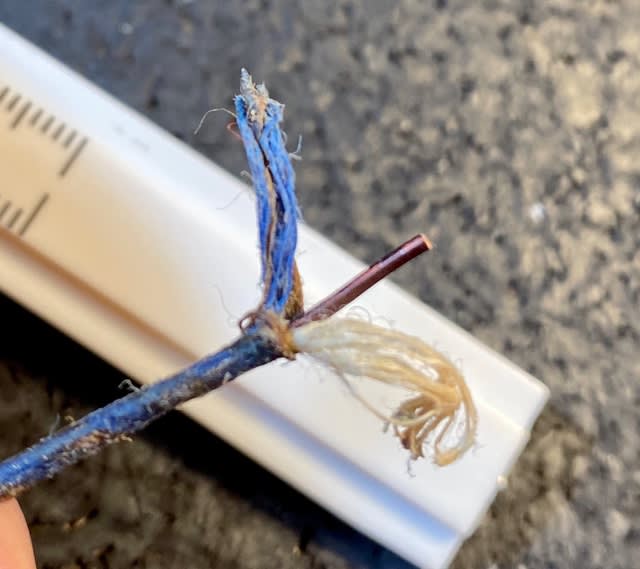

古のケーブルが奏でる音楽を楽しみながら、そんなことを考え(妄想)ました

そもそも音楽を聴く目的は何?心休まる・心が奮い立つ・感動する、音楽を聴くことによって心が震えたり

心が癒されたり、「心が動いたり」して「楽しいひと時を過ごせる」から音楽を聴くのだと思う

癒されたり楽しんだりするのに、酷い音で楽しむ人は少ないと思う、やはり良い音で音楽を楽しみたい

その「良い音」とは何か

良い音と「知る」ことなのか

良い音を「感じる」ことなのか

知って心が動く「知動」という言葉は無いが、感じて心が動く「感動」は人間特有のものだと思う(注、動物もあるのかもしれないが)

勿論知ることも大切で、知性、知識は情報の集積でもあり、それは歴史も含め大切だとおもいます

しかし単に集積であればコンピューターや、進化したAIの得意分野でもあると思いますが、感性による、心が動く「感動」は、AIがどんなに進化しても感情を得るのは無理だと私は思っています

我々が感じることができると言われる五感、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五つの感覚この中で私が楽しむオーディオビジュアルは、視覚、聴覚、触覚

見る、聴く、触る、三つの感性を使って感じていると思います

注、触感は、肌や皮膚が感じる「ゾッ、とする」「身震いした」「トリハダがたつ」などの試聴時の現象があります、これらは聴覚によって「触覚が感じた」状態だと思います

注2、仕事で交通事故を処理しますが、個人的見解ですが事故とは個々の想定内が二つ以上重なり、予想外となった時に起きますが、感動も想定内の感動を二つ以上の感性が感じた時に

記憶に残る「感動」となるように思えます、五感の一つが感じても記憶に残らないが、二つ以上の感性が感じるとと「記憶に残る感動」となる気がします(個人的見解です)

AVの「視覚」の技術の進歩は、凄まじいと思います、恥ずかしながらHIVIに載せて頂いた25年前の当時のビジュアル機器です

ソニー1272QJプロジェクター・ファロージャ・ラインダブラー・パイオニアx0レーザーディスクプレーヤー・デンオンAVP1プリアンプ・ビクターS-VHSデッキ・スチュワート、150インチ電動サウンドスクリーン・3,600,000・1,950,000・840,000・400,000・198,000・1,250,000=8,238,000

25年前に大金叩いて揃えたこれらのビジュアル機器

(注、このために大好きだったB&WシルバーシグネチアやEMT930st他もオーディオ機器多数売却しました)

これらの当時最高級であったAV機器で、現代でも通用する!、いや、当時の物のほうが性能が良かった

そんな製品は、何一つありません

全て粗大ごみとして処分いたしました(X0は重りとしてラックに鎮座しています)

注、スチュアートのサウンドスクリーンは今でも使えるだろう?、と言ったあなた、大きな間違いです、この電動スクリーンは 15年で壊れる設計になっているそうです、修理をお願いすると、「買い換えてください」と言われたとんでもない製品です

現在の進化したAV機器では、安価にコンパクトになり色彩豊かに美しく、大画面で「進化した映像」をたのしめます

視覚、ビジュアル技術の進化は、性能も価格も「激変」と言っていいくらい、過去の製品は全く使い物にならないくらいの進歩があったと「身に染みて」感じました!

でも、視覚とは先程の「知性・感性」で例えると、「知性」が多くを占めるものだと思います

感じるものではなく、細かさ、明るさ、大きさ、色彩を見て「知る」知性と言われる分野が大きく作用しているのだと思います先程も言いましたが知性分野の進化は物凄いと思います

オーディオの技術的進歩では「デジタル技術の進化」も大きいと思います、デジタルアンプや、デジタル録音等では進化が有ったとおもいます

古の録音方式では、大人数を少数マイクで、演奏者の楽器の音色、奏でる音量まで考慮し演奏者の位置を決め、一発勝負で、誰かがミスれば全員でやり直しの「真剣勝負」で行っていた録音から

別々の場所で、個々に何度もやり直して録音した「最高の演奏を」記録し、それを「繋ぎ合わせて一つの音楽」にするというデジタル録音技術の進化?

それを更にコンパクトにデジタル信号に圧縮し、膨大な情報量を詰め込む媒体も、デジタルレコード、CD、SACD、ネットワークオーディオと進化?

アンプの進化も、デジタルアンプ・オペアンプの普及で、安価、小型、広帯域、SN比向上、大出力に進化?

特に今のAVアンプなどは専用のマイクを使い測定すれば自動で部屋の環境に合わせ、最適なセッティングができるようになり、それまで知識と感性でセッティングしていたものが、不要となり機械的に間違いのない「正しいセッティング」も行えるように進化?

スピーカーも小型化、高帯域、繊細感、音像定位感、小さくても、低音も高音も十分に再生し、音も細かく、音像もビシッと定位し

「無駄な音がしない」現代的低能率スピーカーの進化?

私は、これらの環境や機器が奏でる音を聞くたびに

オーディオの進化とは、知的進化?と感じてってました

もっと言うなら、言い方は悪いが、デジタルオーディオは

情報を聞いているだけの「知性のオーディオ」だと言えます

知った「喜び」はあるだろうが、感じた「感動」は得られないのではないか?と、思っています(注、勿論根拠なし)

進化した知性オーディオとは高性能で、滲みや、歪、の全くない「静かな音」で人間の感じることができない広帯域まで大出力で再生する「ワイドレンジ」で、膨大なデーターを圧縮し情報量豊かなきめ「細かい音」で誰かが創作した「架空の音像」を、技術的に進歩したオーディオ機器で処理して音像を描く

「静か」で「レンジが広く」「繊細」で「音像定位」の優れたもの、それが「進化した現代オーディオ」?

先程、25年ほど前の我がAV機器をご紹介しましたが、当時既に古の音響機器でしたが、音は今も変わりなく楽しく感動的なサウンドを奏でています

我が家では25年間「聴覚」の機器の進歩は、全く無かったと言っていいが、素晴らしいサウンドを今も奏でています

聴覚のオーディオ機器は何故進歩しないのだろう?聴覚には「産業の需要」は無いからなのだろうか?

それとも聴覚の機器は、進化出来ないほどに「既に頂点を迎え」てしまっているのだろうか

聴覚産業の最需要期を調べてみると、100年前に遡り「電話とトーキー映画」だと言われています

(注、電話と云えばアナログ電話時代に、私はB&Wの電話機を使っていました、この電話はとてもリアルな聞き易い声で長時間でも問題なく話せましたが、光回線になりデジタルとなってからは、耳が痛くなり長時間話せなくなったのを思い出しました)

その電話とトーキー映画に貢献したのは「ベル研究所とWE社」この時の資料や研究実験などを見ると、私はこの会社は聴覚による「感性」の研究も行っていたと思っています

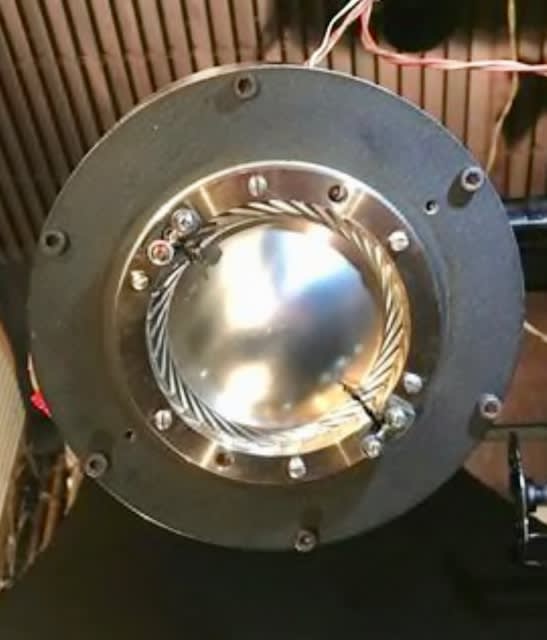

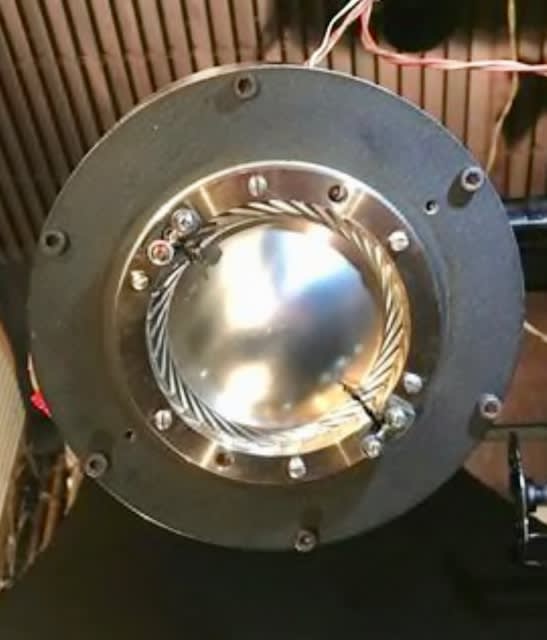

例えばフレッチャー氏による音場再現実験では、遠く離れたステージで演奏された音楽を、そのまま別のステージに立体的に高音質で描こうとした実験(注、この時使われたスピーカー、594Aや、618Aコイルを内蔵した鉄仮面マイク、そしてその音を電送したWEケーブル、この時使われた機器の音を凌ぐものは未だに作られていないと言われています)

実験そのものはタイムアライメントのズレで失敗だったと聞いています

因みにオーディオ用語で様々な用語があります、周波数波形、インピーダンス負荷、歪率、NFB、プッシュブル、イコライザーカーブ等々、様々な専門用語がありますが、その中でフレッチャー・マンソン・カーブというフレッチャー氏が考案した用語があります「等感度曲線」と言われるもので、音の大きさにより各周波数帯域で「人がどう感じるか」の「感性を」示した曲線と言われています(注、簡単に言うと、100dbの音圧では低音も中音も高音もほぼ等しく聞こえますが、音圧が下がってくると低音と高音は聞こえ悪くなるというものです、音を小さく絞ると中音しか聞こえないのは機器の性能ではなく、人の聴覚の問題なのです)

これらを補正するためにラウドネス・スイッチやトーンコントロール、LOWコントロールが昔の製品にはあったのだと思います

数あるオーディオ用語で「感性」を記す用語はこれだけだと思います(私の知る以上)

まあ音圧レベルdbも、様々な数値もある意味「感性の用語」なのかな?

さてさて、いよいよ本題に入っていきますが

私は「感性」と「db」音圧は大きく関係していると思っています

振り返ってみると私は低能率から高能率まで様々なスピーカーを使ってきました、その中のいくつかの機種の能率の数値を見てみると

B&Wの801F 85dB、マーチンローガン 86db、アポジーもそんなもの、B&WSS25 92db、JBL4343 93db、A7 103db、A5 105dbと幅広く楽しんできました

それに応じてアンプの出力も8Wから200Wクラスのアンプまで使ってきました

よく言われる高能率と低能率の音の違いは、書くのが難しいです、勘違いされる方では「軽い音」と「重い音」と思われる方もいるようです、他にも乾いた音とウエットな音、響く音とクリアーな音、ナローレンジとワイドレンジ

感じ方はそれぞれあると思いますが、上記の音の違いは私が聴く限り「能率」とは全く関係ない音造りです

高能率でも重い音は出ます、ウエットな音も出ますワイドレンジでクリアーな音も勿論奏でます

明らかに違うのは瞬発力に感じる「音の速さ」による「リアルなサウンド」これは高能率スピーカー特有の音だと思います

注、そう書くと、「音の速さは同じ」だよー、と思われる方もいらっしゃると思います。はいその通りで、音速は全て同じです

では何が違うかというと、「変換効率」の良さも含めた、音の瞬発力が出す音圧だと思います

変換効率とは、スピーカーは音の信号を振動板に伝えて、空気揺らし音波に変えますが、この信号を音に変える「変換」には、別の動力を使って、別の動きに変えて、しかも接触していない振動板を磁力で動かしますから、信号を動きに変える「変換の効率は物凄く悪い」のです

仮に10の音楽信号があると、音に変換できるのは半分の5ぐらいなのでしょうか?ある節では3割以下と言われています

仮に100dbのスピーカーの変換効率が5だったとすると、A7やA5の高能率スピーカーは6くらいの変換効率だと思います

逆に低能率になればなるほどこの変換効率は4~3へと落ちていきますが、それを補うのが大パワーアンプです、でも、いくら補っても「失ったものは増幅されない」のですがね

ついでに、更に励磁型はマグネットとポールピース等で異質金属を使わない、素材も透磁率の高いものが使えますから、プラス「1」以上変換効率が上がると思っていますので、希望的数値7くらいかな?

つまり高能率は音の変換ロスが少ないのです、変換効率とは高能率に比例していると思います(根拠無き持論)

だから高能率スピーカーは変換効率が良く、ロスが少なので音の鮮度が良いのです

料理で言えば「鮮度という本質の味の旨さ」を持っているから、他の調味料の味付けは少なくてすむと言えます

高能率スピーカーは変換率が良く、本来の「純度の高いリアルな音」を奏でるる

これが瞬発力のいい音の正体です

現代の主流の、能率の低いスピーカーは、この早く聞こえる瞬発力を捨て、残った音に深い音とか、重い音、落ち着いた音とか独自の味付けをして鈍い音を繕っているように感じます

ついでに言うなら、私は鮮度のいい、本質の味の濃い音は「心を動かす」と思っています(無論根拠はありません)

以上の独自勝手理論から高能率スピーカーは「感性に響く」スピーカーと言ってもいいのではないでしょうか

大きな声で言っちゃいましたが、でもここで気になるのが

では、そんな素晴らしい感性に響く高能率スピーカーはなぜ進化しなかったのか?

古のWEスピーカーシステムは120db近くあったと言われています、注、これが高能率スピーカーシステムの頂点だと思います

その後は、ごく一部のホーン型スピーカー等ユニットで120dbがあったようですが、スピーカーシステムとして120dbを超えたものは聞いたことがありますん(注、亡国の軍事境界線にある拡声器は凄いらしいですが、あれは音響機器ではなく武器です)

技術の進歩は、なぜ「高能率」には注がれなかったのでしょうか

一般的には、スピーカーの能率を1db稼ぐよりアンプの出力を10ワット上げるほうが簡単だったからと、言われています

聴く側の需要で性能が進化したのではなく、作る側の問題で「コストの進化」をしてきた

結局オーディオ機器で「進化」したのはアンプの大出力で、代わりに「退化」したのがスピーカーの能率

ホントにこれでよかったのでしょうか?

私の使っている高能率な励磁型スピーカの話をすると必ず言われるのが励磁って、優れたマグネットが技術的に作れなかった時代の、遅れた方式でしょ?と言われますが、

いいえ、違います

かつての、各社がシェアを争っていた激戦映画産業であっという間に、励磁からマグネット方式に変わったのは作る側とメンテナンスを含めた「使う側のコストの問題」だけです、聞く聴衆の為に音質を良くする目的ではありません!

技術は音質ではなく、コストに注がれ、勝った会社が巨額の利益を得たのだと思います

敢えて言いますが、励磁は古い音でも、技術的に遅れた音ではありません音質的にも鮮度が良く、機械的にも無駄なく素早く動き

結果「心に響く」音楽感性に於いても長けていて励磁方式の高能率スピーカーは最高だと私は断言します!

振り返ると、「音質の」技術の進化が見えてきましたね、巨額の投資で最高での励磁方式の高能率が最高の音質と証明されたが励磁方式では、電源・コイル・メンテナンス、何より安価に大量に作るコストの問題でメーカーはマグネット方式に変えるしかなかった

だが、高音質で感動まで伝わるような「高能率」のまま、マグネット方式に変えるとどうしても、ザラついた「音の粗さ」が確かに気になる

その雑音を消すためスピーカーの「能率を下げ」ザラつきを聞こえなくしてから、大パワーアンプで増幅することが、簡単で悪い音が聞こえない最適な方法となり

能率を下げて・下げて、変換時に失った情報・鮮度に、様々な味付けしたのが・・・・・・・現代機器

なるほどね~

やはり結論は「音質向上」の為に技術が進化したわけではないようだ

まあ時代背景や、企業としての成長を考えれば、利益の出るものに投資して需要を生まなければならない、これが当然と言えば当然の結果なのであろう

でも時代が変わり、メーカー主体の産業から、ユーザー主体の時代に変わってきたともいえる今音楽を楽しむなら、「心が動く」サウンドを奏でる製品を探してゆきたいし

ありがたいことに、既に数社のメーカーも同じ思いで取り組んで頂き、製品も出されています今は、音を楽しむのに良い時代だなー注、決して、25年前に無駄なものに大金は使ったな~なんてことは思い出さずもっとWE買っとけばよかった~と悔しがらず、くそ~とか考えずに

これからのオーディオの未来に想い巡らせ今宵も音楽を楽しんでいます

注、上記は全て私の妄想であり、真実は一言も書かれていませんからね!