オーディオで聴く楽しさ、それを左右するのが

弾む低音の再生だと思っています

低音がタンッ、タッン!と、弾けるように力強く奏でる音は

音全体に活力が有り、躍動感を奏で、そんなシステムで聴く音楽は楽しいです

そんな低音を奏でるのに大切なのは、ウーハーだけではなく

実は中域のコンプレッションドライバーがとても重要なキーワードなんです

ウーハーを補佐するドライバーの組み合わせで

音色や表現力が決まってしまい、それがどんな音を奏でるかで

中高域や全体域に及び、音の楽しさが決まってしまうと思います

音楽の全体域を支える低音をどう奏でるかは、オーディオで最も大切なことだと思っています

弾まずに、量が出ている低音や、澱んでどろんとした低音は聴いてて楽しくないです

以前オーディオの先輩は「暗い低音は好きじゃない」と書かれていましたが

私もそう思います、明るく弾む低音を求めています

マルチユニット・スピーカーシステムでそおんな低音を鳴らすには

低域ユニットと、どんな音色の中域ユニットを組み合わせがとても大切なのです

振動板が紙製のコーン型ウーハーと、金属振動板のコンプレッションドライバーの

材質の違いによる違和感の解消も随分行って来ました

我が低域は15インチのLamsing415型ウーハにコンプレッションボードを付けて音圧を奏で

TA7396バッフルを使い、ディフェーザーで雑味解消を行い

紙と金属の違和感を解消していますが

このLamsing415と合わせる、ドライバーの種類でも低音の音色は大きく変わります

Lamsing415はLamsingマニュファクチャリング社時代のモノで、後にALTECに吸収合併され

ALTECでアルニコに改良され、515ユニットになったものです

組み合わされていたドライバーはLamsing287ドライバーでした

287の開発は、284から始まりフェイズプラグ等の改良で285や286Eと変更され

励磁では287が最終モデルです

415同様、ALTEC社でアルニコの288に改良されましたが

288も515も開発は、ランシング・マニュファクチャリング社で開発された

Lamsing287、Lamsing415が基になっています

288や515のファンの方には申し訳ございませんが

コストダウンの目的だけで、パーマネントに改造された

なれの果ての288や515・・・・、そんな音に思えてしまいます

287の後に288を聴くと砂嵐が起きているようです

415の後に515B以降を聴くと、弾まず濁って澱んだ低音だとわかります

515Aだけはある意味良さが有りわかりますが、量が足りません

Lamsing415と287の組み合わせはとても表現力豊かで

まさに聴き手が楽しくなる、そんな音を奏でるユニットなんです

このLamsing287・415の前身のX15を使った、シャラ―ホーンシステムで

当時映画芸術科学アカデミー賞を受賞しています、これってとても大切な事なんです

当時の映画館の殆ど全てのシェアを持っていたのはWEですが、

WEではこの賞を取っていないのです

なぜWEが賞を受賞しなかったのか、私にはわかりませんがWEの音はホントに良いです

その音の良さを奏でるにはとてもレベルが高い知識と技術が必要と思います

F1並みと言われますがほんとにその通りで、技術者が劇場毎に完璧な音を作っていたのだと思います

そう、WEの音は完璧な良い音なんです!

その音の良さも分かりますが、

もしかしたらWEの良い音では賞を受賞はしないのかもしれませんね

・・・・・・・、

そんな想いも持ちながら、日々我がサウンドを鍛えてて楽しんでいますが

組み合わせは、WEラボ製のレプリカLamsing415と、288を改良して287に戻したもの

様々な組み合わせの結果、この組み合わせが最高と思っていたのですが

旅先で聴く、知人たちの奏でる15インチウーハーと、

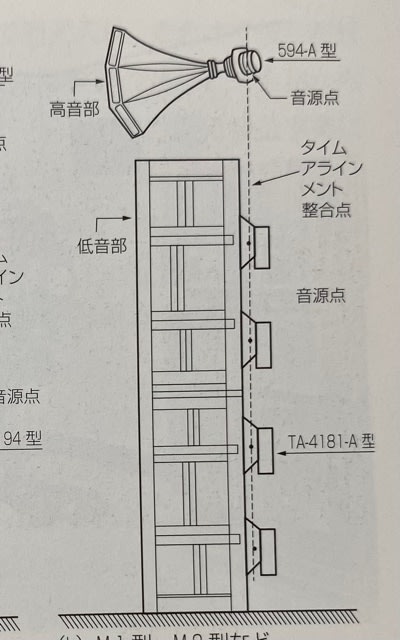

JBL375やWE594の4インチドライバーの補佐する強烈な低音に感化され

再度、我がシステムでも594の補佐する重低音チャレンジを行ってみました

低域Lamsing415ウーハー&、WE22Aホーン+594の組み合わせ

以前もこの組み合わせを行った事があるのですが、重く強い低音に手を焼き

楽しさの演出が出来なかったのです

低域のLansing415ウーハーを補佐する中域ユニットで、低音がそんなに変わるのか

と思われる方も居ると思いますが

低音の音色や鳴り方が大きく変わるんです

やはり594の補佐する低音は圧倒的な重低音で、重いです

これはこれで魅力的

ドラムのレコードをかければ、強烈なボディーブローを放たれたかのような衝撃

暫く聞いてみるが、この重低音は私には重く響いて、なにか表現力に欠けるようにも思える

文句の付けられない音の良さではあるが、

その音の良さが、かえってなにか物足りないような、

音を演じきれていない・・・・・、

単にひずみが無いだけかもしれないが(笑)

文句の付けられない音の良さが魅力のWE、そんな気がする

暫く聞いていたがやはり私には耐えられない音の良さ

単価に言えば楽しさが足りない

Lamsing415とLamsing287の組み合わせに戻してみると

とても楽しくなるような音の表現で弾ける低域、

やっぱりこれだ~!

ドラムを掛けると音が一つ一つ飛び出してくる、

水墨画が油絵になったようにも感じる

この違いはエッジの違いかもしれない、タンジェンシャルのほうが

動きが良いのかもしれない

音は軽くなるが、奏でる全体の音が明るくなる

私はWEよりもLansingのほうが音が好きなだけ、かもしれないですね