CELLO AUDIO PALETTE

私の人生を変えた、ミュージック・リストレーション・システム

先日のJC-2の思い出では書ききれなかったです、やはりパレットには格別な思い出がありました

連続の思い出話で恐縮ですがお付き合いください^_^

あれはCDの登場で、アナログが終焉を迎え、世の中が一気にデジタル時代に突入し

オーディオ業界に変革が起きたころのことでした

私はクレルのアンプとJBL4343でご機嫌なオーディオライフを楽しんでいた頃のこと

MLASを辞めたレビンソンが、ミュージック・レストアラー

オーディオパレットなるものを持参して、来日した事をメーカーの人から知されました

えっレビンソンが会社を辞めた?

世界のオーディオを制した、自分の名を冠したオーディオ界最高の会社を辞めたんですか?

何故?

私のオーディオの人生を変えたのはJC-2だったが、この時はレビンソンが

我が愛器となることは無かった

いつかはレビンソンと思っていたが、なんとレビンソンは会社を辞めてしまい

新たな会社で、新たな製品を作ったとのこと

幸運にも後日その製品に触れることができた・・

そして、その製品に惹かれて、何かが私を動かし我が人生が変わった・・・、

「チェロのパレット」この素晴らしい製品を自分のモノにしたい

このパレットを私は〇る側ではなく、〇う側になりたいと

決心しました

まあ、他にも理由はあったのですが、背中を押してくれたのはパレットでしたね

職を変えて、パレットのオーナーになるべく奮起し、

4年で手に入れた思い出での製品です

当時300万円の、(冒頭のパンフレットでは210万でしたが実際にこの値段では売ってもらえませんでした、最終は確か400万)

たかがイコライザーでしたが、私はこれさえあれば、

オーディオは事足りると思ったほどの惚れ込み様でした

マークレビンソンへの憧れ、それは勿論ありました

当時世界最高のアンプを作り上げ、自らの名を冠したMLAS会社を辞めてまで

何か新しい事をやりたかったのか、

それはレビンソンの会社ではできない事なのか

新に立ち上げた会社で作った製品に興味が湧きましたが

作ったのはアンプではなく、なんと周波数イコライザー

オーディオの花形、アンプ等の主装置では無く

言わば脇役の装置でデヴュー

これもすごいことだと思いました

そういえばLNP-2もマスターテープのモニターミキサー的なモノだったと思う

(私の想いではレビンソンはテープモニター、ジョンカールはレコードモニターに思えました、フォノはLNPよりJC2のほうが・・・・)

脇役オーディオ機器の周波数イコライザーで新しい会社を立ち上げるなんて、

レビンソンの何か強い想いを感じるものがありました

レビンソンの想いとは別に、

ちょうど私も「イコライジング」に強烈に興味を持った直後の事だったのです

帯域をコントロールする技、イコライジングを始めて凄いことだと思ったのは

マッキントシュXRT-20というスピーカーのセッティングでした

群馬で知らない人はいない、ラスクで超有名なお店の店主さん

当時はまだ大きなパン屋さんでしたが、その宅にXRT-20の納品のお手伝い?させて頂いたとき

新品を買うと無料でこのサービスが受けられるという

「ヴォイシング」の技を見せてい頂き、その驚きの効果を聴かせて頂きました

斜め横の位置からその様子を見ていたのですが、メーカーのサービスの方が

何かの部品を差し替えながらつまみを調整していくと

あれよあれよという間に、音の滲みが消えて、見事にスピーカーの間に

みるみる音像が浮かび上がってきました

まるで魔法を見ているような気がしました

思わず、「凄いですねーこれ幾らでやってもらえるのですか?」

と、つまらぬ言葉を口に出したと後悔したが

「14万ですよ二回目の調整から」

(35年以上前のうら覚えの言葉で多分14万と言われた気がしました、ちょっとしたスピーカーが買えると思いましたから)

「これは、マッキンのスピーカじゃないと出来ないんですか?」

ニコッと笑って、「ぜひ買って下さい」・・・・・

流石プロの技、でもこの技術料は出てきた音からすれば「安い」と思ったのも事実です

後日談があるのですが、このお宅に数か月だったか一年後だったか経って伺うことが出来ましたが

聞かせて頂くとあれ?、見事に音像が崩れていました、よく見ると家具やオーディオ機器、

その配置が大きく変わっていた

なるほど、ボイシングは家具やスピーカーを動かしたら、「あの人を呼んで」またやり直さなきゃならないんだ

それを行わないとまたこのバラバラのサウンドになってしまうんだ、ボイシング、イコライジングは凄い技だと感動していた

そんな矢先にレビンソンが、新しく興した会社で最初に作ったのは

〝音色バランスコントローラー〟のイコライザーとのことで強烈に興味が湧いたのです

新しい仕事を頑張って、事務所も構えて

四年後に夢が叶って手にしたパレットの感動は忘れられませんでした

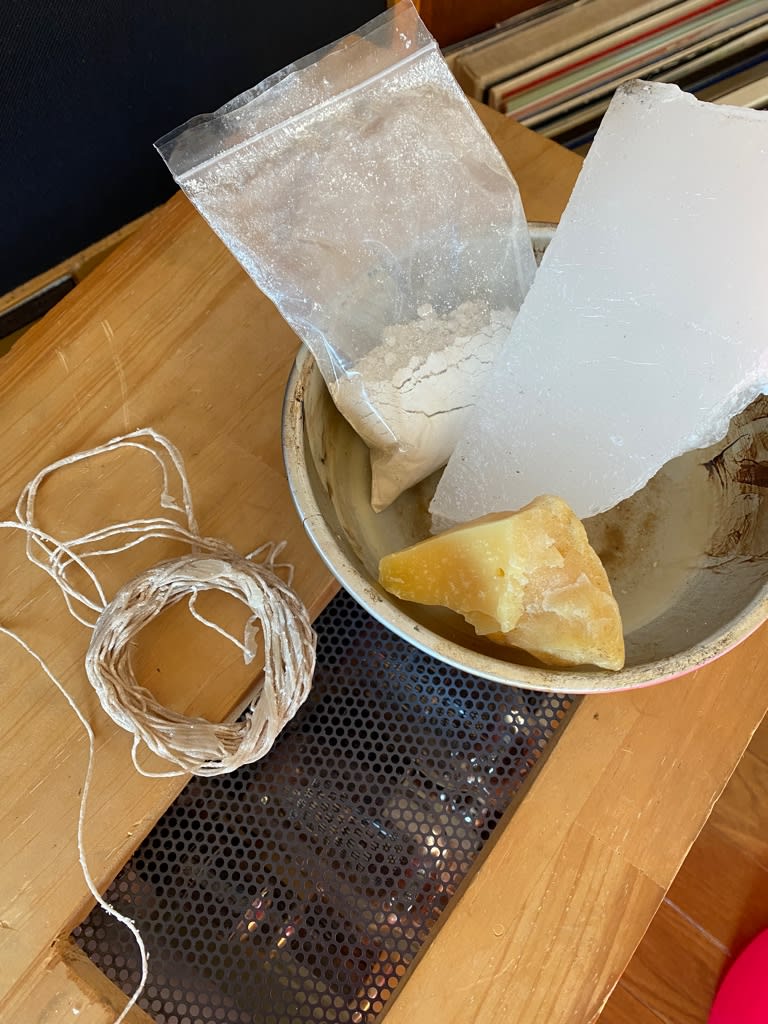

パレットはそれまでのグラフィックイクォライザーとは全く違う使い方でした

周波数特性を変えるという目的は同じですが、ボイシングやグライコのように

部屋の特性をイコライジングをする目的ではなく

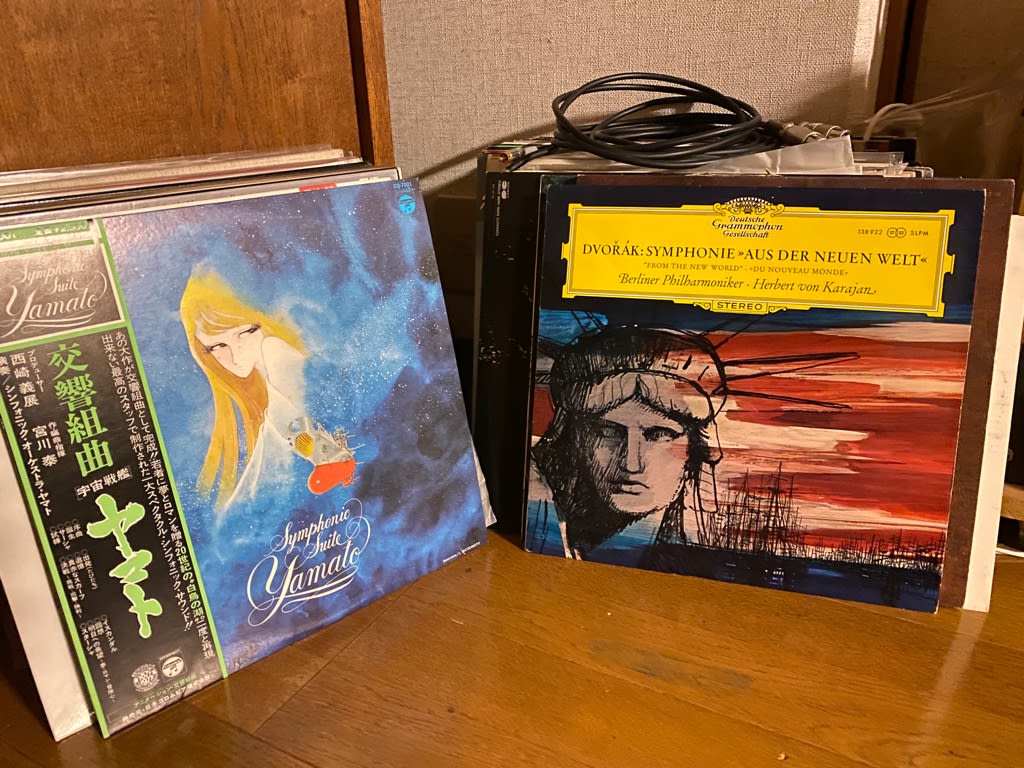

再生するレコードをイコライジング、まあ部屋のボイシングも兼ねてにはなるが

ソフト毎に聴きながらトータルのバランスを感覚的に調整する機器

通常ボリュームで最適な音量調整を行うが

そのボリュームが一つではない、15Hz、120Hz、500Hz、2KHz、5KHz、25KHzのポイントでも音色をコントロールすることが出来る

手に入れるまで四年を要したので憧れのパレットのカタログの隅々まで読んだ気がしていた(笑)

ソフト毎に音色を自由にコントロールする喜び。アンプを変えなくてもスピーカーを変えなくても

その全く違うジャンルであっても、その「レコードの最適なサウンドを」奏でる事が出来る

この快感を一度味わったら最後、この魔力から逃れることはできなくなるんです

声の張りも豊かさも自分の好きなように自由に変えられる

まさに自分の好きな再生音楽を堪能できる

XRT20ではプロの技を見せて頂いたが、

パレットは素人でもある程度「感性で決める」事が出来る。

だが、問題はその「感性が無ければ」とんでもない音を奏でることも痛感した

パレットを使いこなす決め手は自分の音楽的感性を磨くことだと感じました

生演奏をもっと聴いて、

レコードをもっと聴いて

自分の感性を磨かなければ使いこなせない、

間違った使い方をすればパレットに失礼だ、

音楽感性の鈍い私は、間違った使い方をしないように記録を残すことにしました

パレットシートを何百枚もコピーして、愛聴盤に入れて聴くたびにメモしてました

4343とかマーチンローガン、B&W等、スピーカーや

カートリッジ、トランスも、マーチンローガンでは湿度も書き入れました(笑)

因みに各帯域の特徴は

15Hz:マーチンローガンでは効き目無しで絞り気味(笑)、4343ではオルガンの低域などを調整できたが、トランジェントを良くするために結構絞っていた

120Hz:マーチンローガンの低域、4343では中低位域で音の厚みが調整できた

500Hz:これは量が一番変わった、ここは大切な帯域、500クロスのスピーカーの音が悪い理由が分かる

2kHz:マーチンローガンの肝、美声調整

5kHz:女性の声が細くなったり若くなったり、ジャズのどぎつい音も調整可能

25kHz:なんとなく雰囲気が変わる、空気感の調整

せっかく6帯域も調整できるのだがメインスピーカーのマーチンローガンCLSでは

4帯域ぐらいしか効果が無かった(笑)、でも雰囲気は替えられ、自由に音楽を奏でられました

そんな音楽を操れるオーディオが楽しかった、

つまみを回すのが楽しかった

〝オーディオパレット〟の高級なアッテネーターのつまみを回すと感性が擽られ、快感を感じました(笑)

これを手にしたオーナーしかわからない特殊な感性が背筋をゾクゾクさせる、回す音も触感も

私流のその調整は、チマチマした動きではなく、まずは大きく大胆に回して、

徐々に小さく調整していく

確かマニュアルでは確か上からやれと書かれていた気がしたが

私は上からや、下からではなく、500から回すことが多かったです

500を決めてからその上下を責める

帯域ごとに調整の幅が違うが、最後の一ひねり、”カチ”で、

オッ!、決まったね、そんな一人語を心でつぶやきながら調整していく

これを一枚一枚のレコード毎に調整して、パレットシートに記入するのだが、

記入したものは廃棄してしまい未記入のシートです

記入したものは廃棄してしまい未記入のシートです次の再生で同じに配置に調整しても、なかなか同じ感動は得られなかったです

何かが毎回違う、何だろう、電圧なのか、湿度なのか、体調なのか、会社の成績なのか

同じに調整しても毎回違うので、結局同じ紙に何ども書き直すが、

大体似たような位置で微妙に違うことが分かってきた

まあ、時にはシートを無視して大胆に回して聴いてみると、

また違った出会いが有ったりしてほんとに音楽を聴くのが楽しかった

毎日レコードを聴いていた(30年経った今も変わらないが)

だが毎日音楽を聴き電源スイッチがないこの初期型パレットは約四年でノイズを発した

その都度10~15万くらいの出費が出た、

天板に穴をあけて空気を循環したら故障も減るよ、メーカーも新型はそうしてるよとアドバイスされたが、新型になるほど・・・・

壊れないかもしれないが、メンテナンスも楽になるように様々な改良が行われたが

それってユーザーへの「音をよくする」新型なのか

メンテナンスする人にとって「使い勝手を良くする」新型なのか、

かなり疑問に思い、オリジナルのままの姿勢を貫きました

私の事ですから当然コードもいろいろやりました

結論から言えばオリジナルが一番かもしれませんが

音色の変化で選んで私はベルデンのマイクロフォンコードを使っていました

これが一番音色の変化が楽しかったです、

当時流行ったアクロテックやオルトフォン8Nなどは音の変化が薄く面白くなかった気がしました

cello AUDIO PALETTEの使いこなしでもう一つ大切なのは相方に

cello AUDIO PERFORMANCEパワーアンプを使う事です

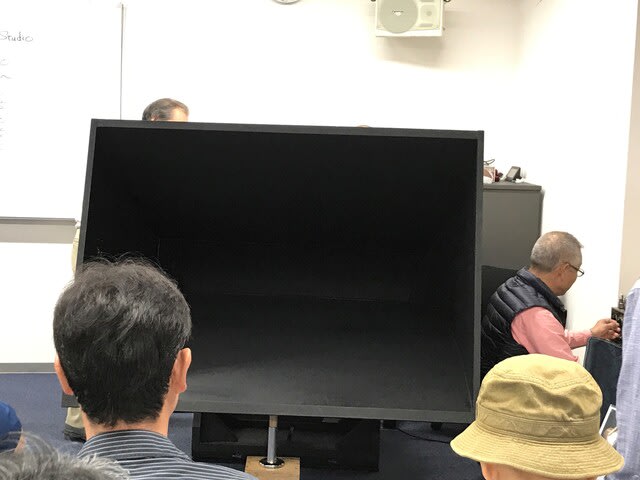

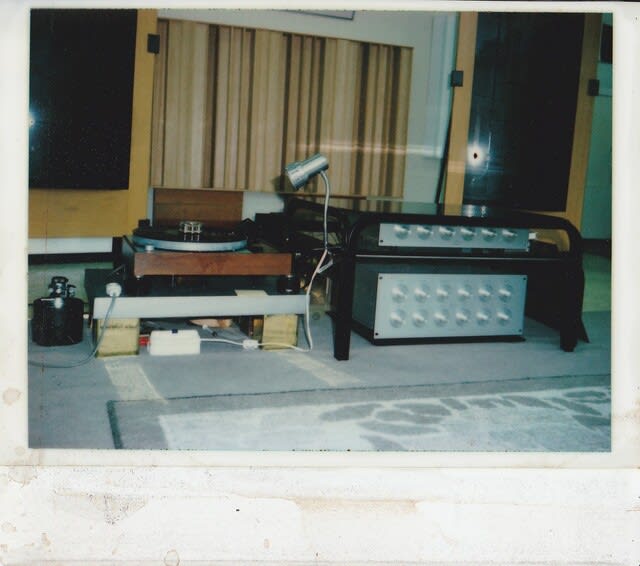

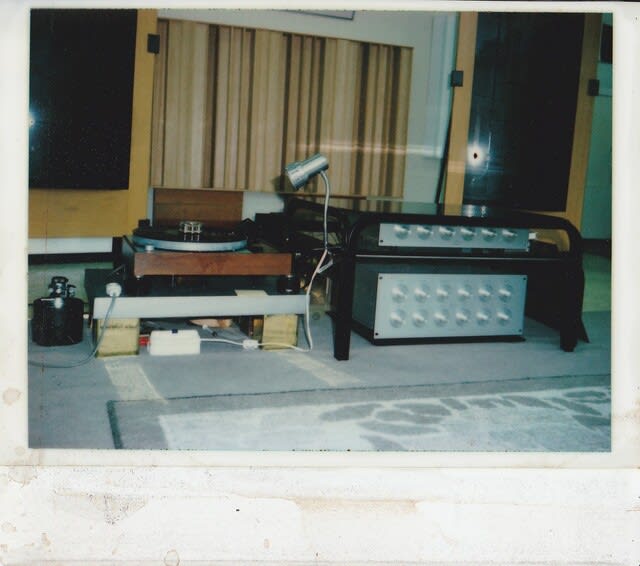

大きな声じゃ言えないかもしれませんが上記写真は1996年ころの我が「保険事務所の接客スペース」です

レコードが置いてあるところにお茶を出して保険契約していただいた接客テーブルです

保険契約のお客様に心地よいBGMを聴いていただこうと・・・・・・・、

ちょっと行き過ぎてしまった気がしましたが・・・・、あくまでBGMの装置です!

ちなみにBGMサブシステムも隣にあって、

チョット見えませんがマッキンの22と240とLUXでサブBGMを奏でていました

・・・・・ちょっとBGM装置にしては贅沢したかな~と反省しています

話は戻って

パフォーマンスは最初、音楽のパフォーマンスを演じる

オーディオパフォーマンスアンプだと思っていましたが

違いました、パレットの音色の変化を演じるための

パレット・パフォーマンスアンプだったのです

一度手持ちのA7にパレットとパフォーマンスをつないで聞いたことがありますが

見事なまでに全帯域「奇麗な優雅な響きの」チェロのサウンド、

全くALTEC A7の「温度感ある力強い響き」を殺して

パレットの奏でる滲みの無い美しいサウンドを演出しました

ある意味、凄いアンプだと思いましたが

A7の魅力を全く感じなくなってしまったので、この組み合わせは一夜限りで終了しました、

今思えばもう少しいろいろやってもよかったと思いましたがあの頃は

早いものは「秒」で、時間をかけても一時間はかからずに結論を出していました、

たとえその準備にどれほどの時間がかかろうとも(笑)

準備に丸一日かかって音が出るころには疲れ切って、どんな音だったかよく覚えていないこともありました(笑)

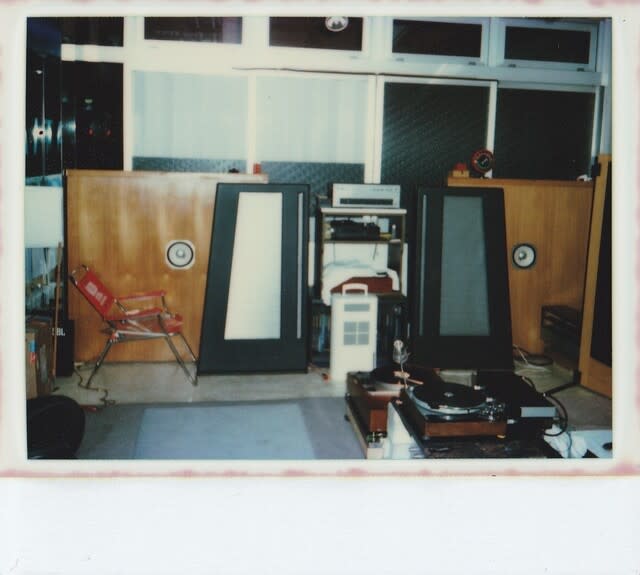

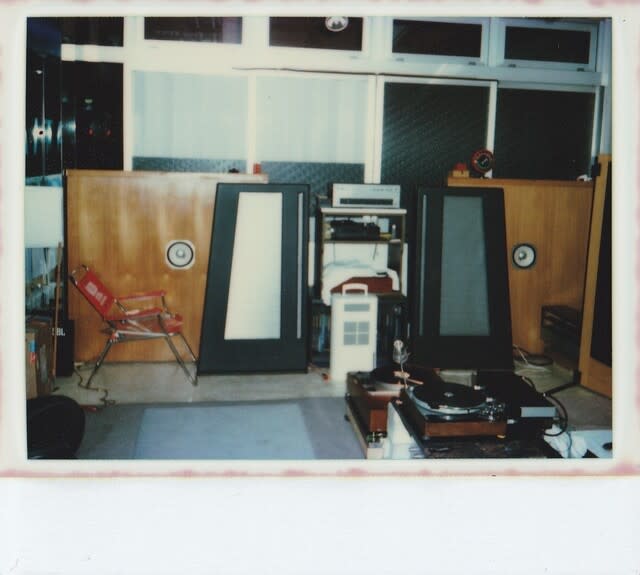

94年6月の上の写真はJBL#4343の時代はもう終わった、

これからは新しいスピーカーの時代が始まる、さらば#4343と思って売りに出そうと思ったが、

まてよ、強烈にあこがれたあの瀬川氏が行ったレビンソンマルチをまだやっていない、

4343を売る前にあの音を再現しよう、

あれをやらなければ#4343を使ったことにはならない!

でもアンプはチェロだし、レビンソン持ってないし、でもやりたいし・・・・・

あのさー、悪いんだけど君のML2L貸してくれない?

この電話を繰り返すこと何人に電話しただろう、趣旨に賛同し借りてきたML2Lは8台

とても我が家では電力が足りない、

ついでに部屋までお借りして、「さらば#4343」の会を開催

パレットを持っている友達にも電話してなんとパレットをモノラル使用で接続

RCA⇒レモ⇒フィッシャー⇒レモ、この複雑な配線に半日を要した(笑)

これも楽しい思い出だった

全てのML2Lをお返しして、また

穏やかなパレットとの日常が戻ったが

そんなる日、マッキンC20を使う別の友人が

お前のイコライジング理論もいいけど、お前のプリアンプRIAAカーブだろパレットで完璧に調整したとしても、

入口のLPの再生イコライジングカーブが間違ってたら、

意味無いよ、

間違ったイコライジングカーブを、さらにイコライジングしても「まともな音が出るわけないよ」

と言われて、何故か頭にきてしばらく口をきかなかった思い出があります

あれから30年以上経ちますが未だに私の中で答えが出ていない事でもあります

フォノ・イコライジングカーブの調整はフォノイコで行わなければ

本当のサウンドは奏でないのか

全体の装置や、パレットでイコライジングを行ってもいいのではないか

イコライジングする、均一化するということは、

最終的に出てきた音で評価して良いのではないか

その答えが出せないまま、

そんな彼の言葉から徐々に、イコライジングの行為から冷めてきたきがしました

そしてそのころから

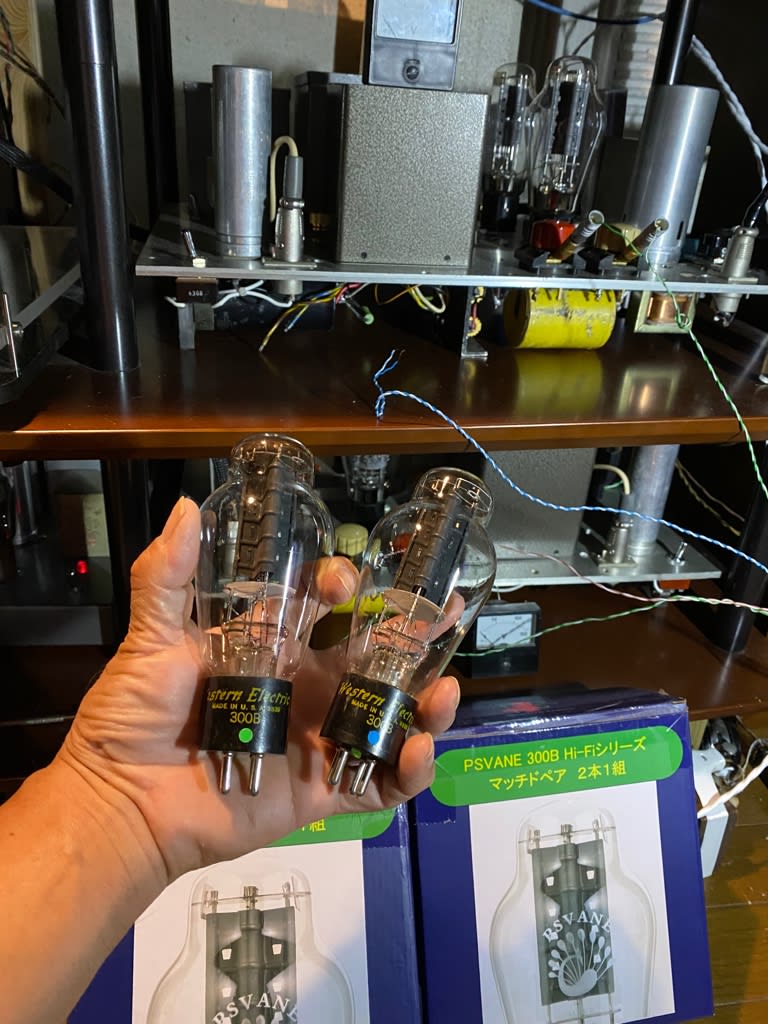

WEにも「改めて」興味を持ち始めた

WEの音が悪いんじゃない、なぜか使う人たちが因業で

音が悪く感じていただけだった(笑)

WEサウンドの本当の音の良さや濃さに酔いしれてくると

それまでのHIFIサウンドが急に「薄く」「か細く」何か「偽装的に作られたサウンド」に感じてきて

WEが本物のサウンドに聞こえ始めたころ

追い打ちをかけて

知人がマーチンローガンにはこのアンプがいいんじゃないのと言って持ってきた

安っぽいアンプFoBのSD05なるアンプを繋いで「驚いた」

こんな元気いっぱいに乱れなく見事に歌い上げるマーチンローガンを聴いたことが無い、

イコライジングで楽しむ音楽から、また違う世界に入った気がした

そして更に

一人で始めた事務所でリスニングルームも兼ねていたが

あくまでBGMのオーディオだったが

いつの間にか社員は5人、事務所は狭くなり

しゃちょ~!、オーディオ機器置く前に、社員の机を置かせてください!

と怒られ

当たり前だがオーディオを行う環境が無くなり、パレット・パフォーマンスなどのオーディオ機器は

売却され私のハイエンドオーディオは終焉を迎えてしまった

あの時を思うと涙が出てくる

しゃちょ~!、オーディオの機械なんか買お金があるなら「給料上げてください!」

あの事務員の言葉も忘れられない

(まあ、ごもっともな言葉なんですが)

売却しようとしたが、汚い古いWEのアンプと、無骨なALTECのスピーカーが売れずに残り

私のオーディオは終わった

高校生から絶えることなく続いたオーディオのローンも終わった

仕事の明確な目的を失った(笑)

オーディオ機器を買うために仕事を頑張った日々が終わり

これからは

社員の為、もちろん家族の為に

”楽し~く仕事に打ち込む”と心に決めて

オーディオを忘れていた

が

子供も社員も独立、また少し余裕ができて

むらむらっと、気持ちがオーディオに気持ちが向いてきた

よし

オーディオ再開!して、

レコードで音楽を楽しもう

と、思ってこのブログと共にまたオーディオを始めたわけです

想い出話にお付き合い頂き、ありがとうございました

1980年頃

1980年頃 1981年頃?

1981年頃? 1982年頃?

1982年頃? 1990年頃

1990年頃 1996年頃

1996年頃