ブリッジは無事接着されました

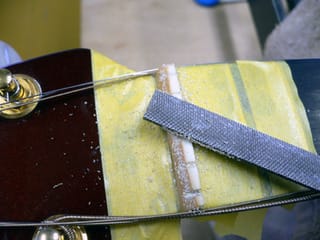

ピン穴のリーマー加工をします

弦用の溝も元々ありましたが、弦を取る時に引っかかるところもありましたので、今一度加工し直します

サドルの底が多少湾曲していましたので、平面を出し

弦を張って完了です

前の工程

ピン穴のリーマー加工をします

弦用の溝も元々ありましたが、弦を取る時に引っかかるところもありましたので、今一度加工し直します

サドルの底が多少湾曲していましたので、平面を出し

弦を張って完了です

前の工程

この仕事は何と呼ばれるのがふさわしいのか?を時々考えます。「母」に対する枕詞「たらちねの」の如く、「職人の・・・」「制作家の・・・」とご紹介いただく時、ある種の違和感を覚えることがあるからです(決して不愉快という意味ではありませんので、念のため)。一般論ではない「自分にとって、現時点での実態に即して、どう呼ばれたら腑に落ちるのか」という、極めて私的な考察です。

一般的には「ギター制作家」なのでしょうが、堂々と表札をあげるには(一応、小さくあげてはいますけど)質量ともにキャリア不足。では「リペアマン」かといえば、実質的にそのパーセンテージが高いとしてもリペアオンリーではないので「リペアマン」とだけ括られるのには難あり。日本語でも定着した感のある「ルシアー」も、本来意味するところは「弦楽器製作者」なので、ギターしか作れない私には誇大表現。「ビルダー」は、ボート等それなりに大きいものを作る人のイメージがあるので却下。「職人」「クラフトマン」には伝統的な技の継承という意味合いが含まれると思うので、師匠があるとはいえ限りなく我流に近い私がそう呼ばれるのは適切かどうか…。

どの言葉にも厳格な定義があるわけではなく、あくまでも私個人のイメージなので、明快な答えはありません。が、いろいろ考えると「ギター屋」が一番かも。これだと、制作も修理も幅広くカバーし、前出の呼称をうまくブレンドしてくれているようにも感じます。仕事の内容自体も、制作・修理と分けることなく「ギター萬相談」と呼ぶのがふさわしいのかもしれない、と思ったりもします。

一般的には「ギター制作家」なのでしょうが、堂々と表札をあげるには(一応、小さくあげてはいますけど)質量ともにキャリア不足。では「リペアマン」かといえば、実質的にそのパーセンテージが高いとしてもリペアオンリーではないので「リペアマン」とだけ括られるのには難あり。日本語でも定着した感のある「ルシアー」も、本来意味するところは「弦楽器製作者」なので、ギターしか作れない私には誇大表現。「ビルダー」は、ボート等それなりに大きいものを作る人のイメージがあるので却下。「職人」「クラフトマン」には伝統的な技の継承という意味合いが含まれると思うので、師匠があるとはいえ限りなく我流に近い私がそう呼ばれるのは適切かどうか…。

どの言葉にも厳格な定義があるわけではなく、あくまでも私個人のイメージなので、明快な答えはありません。が、いろいろ考えると「ギター屋」が一番かも。これだと、制作も修理も幅広くカバーし、前出の呼称をうまくブレンドしてくれているようにも感じます。仕事の内容自体も、制作・修理と分けることなく「ギター萬相談」と呼ぶのがふさわしいのかもしれない、と思ったりもします。

「ギター制作は美術と音楽と科学を融合する素晴らしい仕事だ」―カナダのギター制作家リンダ・マンザーのインタビュー記事の一節に感銘を受けて、私はこの道を志しました。縁あってヤイリギターに入社、その後また縁あってカリフォルニアの制作家トム・リベッキーの元で修業する機会を得、そして独立して現在に至ります。

学生時代にその記事を読んでから約20年、実務に携わるようになってから15年余りが過ぎました。経験を重ねるという意味において15年という歳月は十分な時間であり、確かにそれなりに仕事をこなすことができるようにはなりましたが、その経験を経て冒頭の言葉を鑑みるに、その意味するところの余りの広大さと深遠さとに、改めて慄きを覚えます。理想論としては美しいフレーズでも、では現実問題として具体的に何をどうすれば美術と音楽と科学を融合できるのか?そもそも「美術と音楽と科学の融合」の定義は何なのか?ということになると答えは無数にあり、数学的には「解無し」の世界です。答えがあるとすれば「答えを探すこと自体が答え」といったトートロジー(同義語反復)的な言い方しかできないのかもしれず、具体論としては日々の仕事の積み重ねそのもの、なのかもしれません。いずれにしても、目に見えない何かを目に見える形で具現化していく、その難しさは果てしない旅の如くに続く、と実感する日々です。

学生時代にその記事を読んでから約20年、実務に携わるようになってから15年余りが過ぎました。経験を重ねるという意味において15年という歳月は十分な時間であり、確かにそれなりに仕事をこなすことができるようにはなりましたが、その経験を経て冒頭の言葉を鑑みるに、その意味するところの余りの広大さと深遠さとに、改めて慄きを覚えます。理想論としては美しいフレーズでも、では現実問題として具体的に何をどうすれば美術と音楽と科学を融合できるのか?そもそも「美術と音楽と科学の融合」の定義は何なのか?ということになると答えは無数にあり、数学的には「解無し」の世界です。答えがあるとすれば「答えを探すこと自体が答え」といったトートロジー(同義語反復)的な言い方しかできないのかもしれず、具体論としては日々の仕事の積み重ねそのもの、なのかもしれません。いずれにしても、目に見えない何かを目に見える形で具現化していく、その難しさは果てしない旅の如くに続く、と実感する日々です。