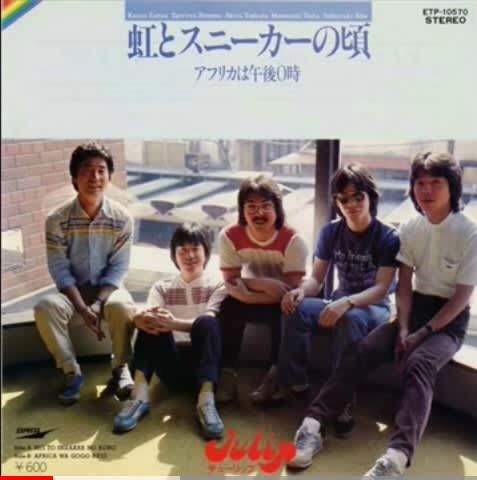

1979年発売の

チューリップの新曲

「虹とスニーカーの頃」

♪ワガママ は 男の罪

oh〜

それを許さないのは

女の罪

若かった

ohh〜

何もかもが

wmm〜

あのスニーカー は

捨てたかい?

サビから始まるキャッチーな歌い出しで

当時

スニーカーというコトバが出てきた

いわゆる

運動ぐつのこと

なんだけど

スニーカーというだけで

オシャレに聞こえる

この辺がニューミュージック

の領域にもうなってる。

比較しても

吉田拓郎さんの

「金曜日の朝」という

安井かずみさん作詞の歌がある

♪

だけど今でも気にかかる

君と映画を見た帰り

小雨に濡れた運動ぐつ

赤いドアに脱ぎ捨てた

〜

と歌ってる

その当時1973年だから

もう6年も経つと

運動ぐつ

とはいわなくなった。

よくいってシューズ

スニーカーというコトバが斬新で

カッコイイ

やっぱり

converseとかのキャンパスで流行った感じをイメージする

あの頃あたりから

オシャレは足元から…と、

言われるように

靴にもデザイン性や

機能性が上がり

オシャレになっていった

そんな時代。

とにかく軽く

しなやかに

そして

オシャレに

そんな社会的に

音楽的にも変換期に入ってきた

1979年

だけど

サビの歌詞の

♪ワガママは男の罪

それを許さないのは

女の罪

とまで断定的に

言い切りで

はじまるこの歌詞に

逃げ道はない

ワガママ=罪(男)

ワガママを許す=罪(女)

罪状認否のような

ものものしい

感じもして

逆にある意味

キャッチーだった

刷り込まれるコトバって

やはり少々大袈裟でなくては

人の心を取り込めない

聴く側にどれだけインパクトを残すかが

印象に残る作品かということの

別れ道はやはり

そういう意味では

歌詞の大切さは

曲のみならず

ヒット曲にして大きなウェートを

占めるのだろうね