二郭(にのくるわ)

二郭 説明板が途切れていて全部読めない。ラッキー⁉

三郭側(北側)

南虎口 右側に見学台があります。行かなかった。

二郭北虎口(にのくるわきたこぐち) 説明板が光っていて全部読めない。ラッキー⁉

今日はここまでです

二郭(にのくるわ)

二郭 説明板が途切れていて全部読めない。ラッキー⁉

三郭側(北側)

南虎口 右側に見学台があります。行かなかった。

二郭北虎口(にのくるわきたこぐち) 説明板が光っていて全部読めない。ラッキー⁉

今日はここまでです

三郭から二郭南虎口(にのくるわみなみこぐち)へ行こう

二郭堀切 西側

左側が三郭で、堀切法面の傾斜は45度

右側が二郭で、堀切法面の傾斜は55度

二郭堀切 東側

二郭南虎口

虎口とは防御施設としての出入口のことで、小口や戸口に虎の字をあてて勇猛さ危険さを意味しています。

この二郭南虎口は、二郭の中が直接見透かされないよう、郭内の建物敷地より一段高い位置に造られています。二郭堀切は幅11~13m深さ5.5~7mで、堀切法面の傾斜は三郭側が45度二郭が55度と角度を変えて掘られています。

また、二郭堀切は直線的に設計せず、掘幅半分ずらして掘られています。堀切・土塁・門により左右に曲がりながら進入する敵を、正面や横方向から攻撃できるこの防御構造を喰い違い虎口と呼びます。

虎口周辺の土塁基底部内側には、2~5段の川原石の乱石積みが残っています。二郭堀切の土橋は薬研形に掘り切られ4本の脚柱による木橋を設けていました。土塁に挟まれた4本の掘立柱による門址は、北虎口の礎石門と同じ規模です。

虎口と喰い違い虎口

左側の模式図は、虎口の的山(あづち)土塁を設けることにより、外から郭内部を見られないようにするとともに簡単に進入させないため工夫されていますが、掘や土塁が直線上に造られていることから、進入してくる敵に対して正面からの防御しかできません。

右側の模式図は、堀と土塁の位置をずらし筋違いに造られていることから、郭の外から門へ続く通路が折れてクランク形になり直に入れなくなります。

土塁上からは正面の敵を防御することができ、門の手前では横方向からも攻撃することができ、敵の侵入を防ぐことができます。

これを「横矢掛け」といい、このような構造を「喰い違い」とよびます。

今日はここまでです

馬出から三郭(さんのくるわ)へ行こう

手前側が三郭跡

三郭

三郭の規模は約64×26mで、東西に長い郭です。外郭との間の堀切は幅約12m深さ5〜7mあり、西側の堀底は般若郭との間の殿坂と合流し北へ延びています。

二郭堀切の土橋外側で幅約3m深さ約1.5m薬研形の三日月堀が検出されたことから、築城当初ここは三郭でなく、馬出があったことがわかりました。その後、三日月堀を埋めて郭や堀切などを新設する大改造を行なっていますが、ここは大きな馬出郭であったとも考えられます。

郭の西側と南側には石列が残り、基底幅5〜6mの土塁がありました。新たな馬出とつながる土橋は掘り切られていて、再び後世に盛り土されています。追手(おうて)としての虎口には門、郭内には時期の異なる3棟の掘立柱建物がそれぞれ建てられ、そのうち建物1棟と浅いL字溝を組み合わせた施設が、三日月堀を埋め立てた後に作られています。

今日はここまでです

名胡桃城址

旨出汁じゃなかった、馬出(うまだし)

国道17号線沿いのいい物件ですぜ、ダンナ

外郭と水の手が、国道によって分断されてしまっているじゃないか!

馬出とは、城の出入口の外側に堀や土塁で造った防御・攻撃施設で、発達し大型化すると出丸とも呼ばれ、特に大坂城に真田信繁(幸村)が築いた「真田丸」が有名です。

名胡桃城では、三郭虎口の外側に径20m程の円形の馬出堀(三日月堀、現在は埋まっています)を深さ約1.2mの平底に掘り、その内側に半円形の小高台を残し馬出としています。馬出と外郭の間は、馬出の西側に橋受溝を掘り外郭側に基壇を設け、長さ約8mの木橋を架け渡して、直線的に進入できないようにしています。また、三郭と馬出をつないでいた土橋の一部を掘り切って、長さ約5mの橋に架け替え補強されたこともわかりました。馬出の西から南側縁辺にはひな段のような段差が廻っています。

西側の堀切は般若郭との殿坂を通って崖下へ、南側は外郭と湯舟沢の間にある水の手につながっています。

まるだし じゃなっかた 丸馬出と角馬出

今日はここまでです

徒渉万葉歌碑

利根川の河瀬もしらすたたわたり

なみに逢ふのすあへる君かも

読み人知らず

万葉集の中でただ一つ数えることのできる利根川の歌である。月夜野橋下流約二百mのところは、江戸時代から昭和の初期頃まで対岸への渡船場として浅瀬があった。

ここを古来から“徒渉(ただわたり)”といっていた。上流にダム群が出現する以前でも膝をまくれば、利根川を歩いて渡ることのできた場所である。

歌の意味は「利根川の河瀬のことも考えず、ただひたすらに渡りに渡りて、波に逢う如く思いもよらずあなたにお逢いしました。」と愛人との突然の出会いを喜びあった恋歌である。

この地点はかなりな川幅であるが大きな石が川原をおおい、清冽な流れが水音を高く消えて行く万葉の風情をそのまま今に伝えている。当時より人々の深い共感の中で愛唱されていたに違いない。

徒渉橋(歌碑近く)からの利根川 下流側

徒渉橋からの利根川 上流側

黄色の橋が月夜野橋

三国山脈側

小袖橋からの赤谷川 下流側

赤谷川は、徒渉橋の下流側すぐに利根川と合流します。

赤谷川の上流側に猿ヶ京温泉があります。

三峰山

山に入りました。

空気がヒンヤリします。

サワガニ発見

名胡桃城址の幟旗が見えます。

今日はここまでです

こかん じゃなかった ごかん

後閑駅

水と緑とロマンの里

月と蛙

わが町、「つきよの」は、平安の昔、東の三峰山より昇る、月の美しさから、生まれたと伝えられています。

樹上産卵で知られる、モリアオガエルは、この町にある、大峰沼、古沼、大沼に棲息し六月から七月にかけて見られます。

みなかみ町 上州真田の里

目的地までの距離 名胡桃城址 約3km

三峰山に、そのうち登りたい。

いい景色だと思って撮ったら、目的の名胡桃城址は、この方向だった。

おぬしも、つきよの

利根川源流 みなかみ町

月夜野町は、群馬県の北部、利根郡にあった町である。2005年、水上町、新治村(にいはるむら)と合併し、みなかみ町となり消滅した。

町名の由来は若山牧水の『みなかみ紀行』から

今日はここまでです

横川茶屋本陣

この茶屋本陣は、代々横川村名主を勤め幕末の頃は坂本駅?宿?の助郷惣代をも兼ねた武井家の西の一部である。棟は居宅と同一であるが、居宅分は二階があり、本陣の方は二階を作らず天井を高くしてある。

居宅と本陣との境は三尺の畳敷の廊下で区切られ襖が奥まで通じている。

本陣は型通り控の間が二間あり、その奥に八畳の上段の間がある。

裏庭は「皐月」を配した石組みの平庭で池があり風情があるが、外敵に備えるものであろうか、大きい木は植えていない。碓氷関所に一番近い茶屋本陣として興味深いものがある。

浅田次郎の「一路」に登場しました。

上毛かるた

う 碓氷峠の関所跡

関東ふれあいの道 コース略図

そのうち歩きたい。

庚申塔

帰ろう

飲みながら帰ろう

前日の5日、株が暴落したので、峠の釜飯を食べる気がしなかった

中学校跡のオブジェを見て、横川駅を目指して国道18号線を歩いていると、自然公園への入口がありました。

じゃ行ってみますか

麻苧の滝自然公園案内図

麻苧:あさお ですが浅学非才のタケホープはあそうだと思っていました。

あそう

麻苧の滝

この滝は、源の丁須の西の中間峰より発し、その高さは40m、この断崖から麻の簾を垂らしたような飛瀑から「麻苧の滝」と名付けられている。古くから山岳信仰の修験場として知られ、山中には数多くの石仏が散在している。

冬、丁須の頭に行きたい。

麻苧の吊橋

碓氷川の上流側 鮎釣りでしょうか、釣り人が一人います。

碓氷川の下流側

銭洗弁財天

追記

話が前後して脈絡が無くなってしまうが、ご勘弁を

浅田次郎「大名倒産」より

七福神 曰く、七柱で一人前の神として一座を組んだ神々。左の七柱から成る。

弁財天 故郷・天竺(インド)での名はサラスヴァティー。音楽と芸術を司り、琵琶を肌身離さない。孔雀に乗った恋多き女神。

「七福神」の中にあって、紅一点のサラスヴァティー。

鈴木右近 国家老。佐藤惣右衛門と同じく影が薄い貫禄不足の若者。

カネ 鈴木右近の妻。弁財天?

布袋尊

追記

浅田次郎「大名倒産」より

もとは唐国に実在した仏僧が神に出世した珍しい例。背負った袋は人の煩悩や不平不満を押し込む「堪忍袋」。

自行(じぎょう)の滝?

案内図の滝の絵がどれも同じで分からない。

滝の上の岩の上に寿老人

ところで今、浅田次郎の「大名倒産」を読んでいます。

その小説の「主な登場人物、と神様」で貧乏神と七福神が登場するんです。

まさかここの自然公園に貧乏神はいないと思いますが、七福神に巡り会い不思議な縁を感じます。

たぶんこれが安山岩だろう

違った安産岩だった

毘沙門天

「大名倒産」より

上杉謙信の信心を受けた武神。夜ごと江戸市中を甲冑姿で鍛錬する。

小池越中守 大番頭(おおばんがしら禄五千石)。娘・お初(うつけ者)が信次郎(御殿様の兄:うつけ者)に嫁いだ縁で御殿様に肩入れし、丹生山(にぶやま仮想の地:新潟県村上市がモデル)に参勤交代で同行してきた。鮭、大好き。

この小池越中守が、夜ごと江戸市中をまさか甲冑姿ではないが走り鍛錬するのです。

ハハーン、分かったぞ、毘沙門天役だな

大黒天

?

?

恵比須

福禄寿を撮り忘れた?いなかった?

福禄寿「大名倒産」より

七福神の座長。福(子宝)、禄(財宝)、寿(長命)三拍子揃ったご利益で人気だが思惑あって他六柱を束ねる。

母滝だろう

峠の釜めしの容器があります。

普寛霊神

父滝(麻苧の滝)

鳥居

社殿

白鬚神社由緒

-白鬚の老人日本武尊を救う-

十二代景行天皇の命により日本武尊は東国を平定し帰途、武蔵・上野を経てこの地碓氷嶺東麓川久保坂にさしかかった。

その時山の神は、白鹿に化け尊の進路を妨げた。尊は蛭(ヒル)を投げて征せんとすると、濃霧たちまち起こり進退きわまった。

すると剣を持った白鬚の老人が現れ白鹿を撃退したので尊は濃霧から脱することができた。

尊は、白鬚の老人の霊験をみたのは天孫降臨を先導した猿田彦命の加護と思い石祠を建て祀った。

時に景行天皇四十年(ニ四0)白鬚の老人にちなみ白鬚神社の創立となった。なお、尊が濃霧を避難した岩を不動尊の岩と呼び、そこから落下する滝を麻苧(あさお)の滝という。

この滝を白鬚神社の前宮として飛滝大神を祀る。

白鬚神社の祭神は、猿田彦命・日本武尊・飛滝大神である。

なんとこの後、何かに導かれるように麻苧の滝に行ったのです。

水神宮

原村を潤した水神

当祠は水神を祀ってある。もとは、現在地よりやや東の当時の原村(現在の松井田町原村)のはずれにあったという。坂本宿が整備される以前に原村は、四十戸あまりの集落があって、中山道間延絵図によると、道路の端に流れてきた堀を屈折させて村のはずれから道路中央に流れている様子が見える。

これを原村の住民は生活用水として利用していた。この用水路の起点に、清浄と安全と豊富を願って水神を祀ったものと思われる。

水神は、川・井戸・泉のほとりに設け、飲み水や稲作の水を司る民間信仰から生まれた神である。

現在、水は容易に安全に得られることから、ともすれば粗略に扱い勝ちである。水神を詣でることで水への再確認を深めたいものである。

清き水掬して喉を潤へり 峠越えゆく気のみなぎりけり

古歌

中山道坂本宿屋号一覧

《文久元年(1861)和宮御降嫁に伴う調控より》

用水

水は冷たかった

坂本宿 バスのりば

1日1便 (運転日注意:平日は無し)

脇本陣

脇本陣 かぎや

脇本陣 修繕中

安政遠足ゴールまで500m 関所コース

ー日本マラソン発祥ー

安政遠足(あんせいとおあし)

そうだったのか!

佐藤本陣跡

お殿様が泊まる所

中山道坂本宿 木戸 御江戸の方

下木戸跡

今日はここまでです

上州中山道筋坂本宿

丸仁屋跡

西 京へ百ニ里

東 江戸へ三十四里

坂本宿

大きな花びら

小林一茶の定宿「たかさごや」

信濃国柏原(かしわばら 現在の上水内郡信濃町大字柏原)が生んだ俳人小林一茶(1763〜1827)は、郷土と江戸を往来するとき中山道を利用すると、「たかさごや」を定宿としていた。寛政・文政年間、坂本宿では俳諧・短歌が隆盛し、旅籠、商人の旦那衆はもとより馬子、飯盛女にいたるまで指を折って俳句に熱中したという。

いせや

かぎや

坂本宿のおもかげ残す「かぎや」

「かぎや」は坂本宿時代のおもかげを残す代表的籠建物である。伝承によれば、およそ三百七十年前、高崎藩納戸役鍵番をしていた当武井家の先祖が坂本に移住し旅籠を営むにあたり役職にちなんで屋号を「かぎや」とつけたといわれる。

まず目につくのは、家紋の結び雁金(かりがね)の下に「かぎや」と記した屋根看板である。上方や江戸に向かう旅人にわかり易く工夫されている。

屋根は社寺風の切妻、懸魚(けんぎょ又はげぎょ、屋根の破風に取りつけた装飾)があり、出梁の下には透し彫刻が施されている。

今日はここまでです

なぜ坂本宿へ行くのか

それは、浅田次郎の「一路」を読んでいたからなのよ〜

関ヶ原近くの「田名部」(架空の地名)藩の中山道を行く参勤交代の物語

残念ながら坂本宿は、通っただけだった。

国道18号線 誰もおりゃせんがね

路肩は、草に覆われている。

車に気をつけて歩こう。

すぐ旧街道らしき道が見つかり、しばらく行くと坂本神社

八幡宮御由緒記

景行(けいこう)天皇(第12代)四十年日本武尊の勧請と伝う。

延喜(えんぎ)年間(901年から923年)現在の地より東北約粁(キロメートル)の小高い丘に社殿を建立

石段

ブサイクじゃのう

人のこと言えるのか

社殿

坂本宿へ

芭蕉句碑

坂本宿木戸 碓氷峠の方

今日はここまでです

旧丸山変電所

国指定重要文化財 碓氷峠鉄道施設

旧丸山変電所 二棟

右側の建物

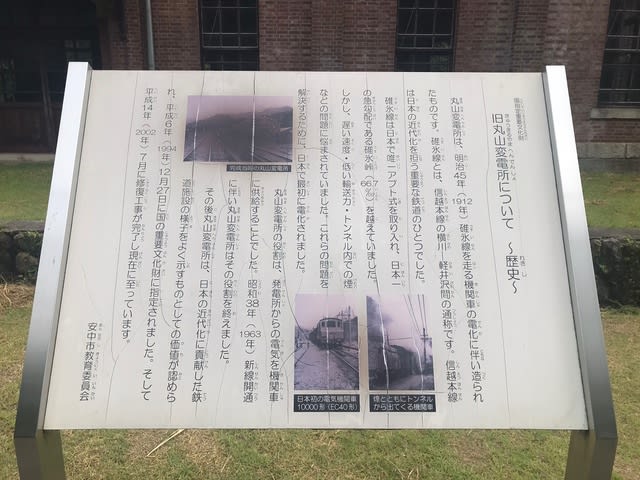

旧丸山変電所について ~歴史~

丸山変電所は、明治45年(1912)碓氷線を走る機関車の電化に伴い造られたものです。碓氷線とは、信越本線の横川ー軽井沢間の通称です。信越本線は日本の近代化を担う重要な鉄道のひとつでした。

碓氷線は日本で唯一アプト式を取り入れ、日本一の急勾配である碓氷峠(66‰パーミル)を越えていました。しかし、遅い速度・低い輸送力・トンネル内での煙などの問題に悩まされていました。これらの問題を解決するために、日本で最初に電化されました。

旧丸山変電所 ~建物~

丸山変電所は2棟の建物から成っています。向かって右側の建物が蓄電池室、左側の建物が機械室です。

蓄電池室には、機関車が峠にかかる時に必要な電力を補うため312個の蓄電池が並んでいました。

機械室では、発電所から送られてきた交流電気を直流電気に変えて、蓄電池室内の蓄電池と機関車に送電していました。

煉瓦造り建築の最盛期のものであることが実感される、今に伝わる数少ない遺産です。

キツネノカミソリ

オニユリ

ツクツクボウシが鳴いていた。

アプトの道

霧積川橋りょう

左のレールは、シェルパくん用

横川駅から3.1km

坂本宿へ向かいます。

今日はここまでです