翼がある物ならバットウィングから手羽先まで。脚がある物ならロボットからチャンネーまで。ストライクゾーンは無限大。

趣味人(シュミット)のプラジェクトX

No.1 AH-64D キャノピーのワンピース化

ようこそ !

趣味人(シュミット)の

プラジェクトX(ばってん)へ!

AH-64Dアパッチ ロングボウのスタートです!

常連の読者様にはお馴染みのセクションケースに仕分けしたパーツ群です。

約300パーツをランナーからパチパチ切り離し、工程番号と同じ番号を振ったピンチを枠に付けて収めています。仕切り板が脱着式なので、パーツの大きさにも対応できて、片付けヘタッピの私には模型環境と効率が激変した優れものです。これをもってしても手は緩いですけど、何か?

左右を間違え易い形状のパーツには、表に現れないところに部品番号をけがきながら、約2時間で切り離しました。

プラジェクトX(ばって〜ん♡)

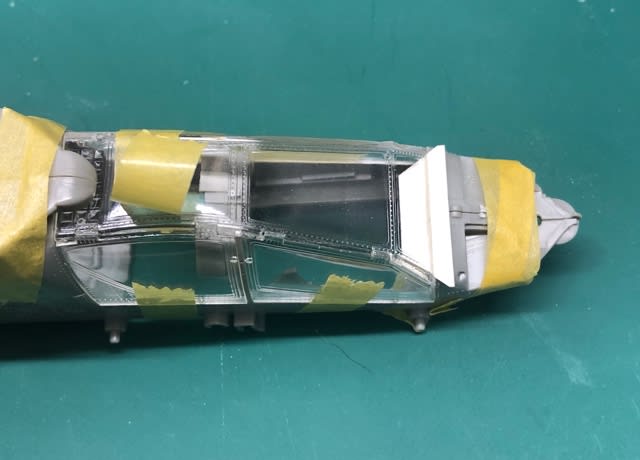

機体左右のパーツを仮組みしてキャノピーを置き、隙間が出来た前部にプラペーパーを貼りました。

左側面の搭乗口ドアを閉状態で仕上げたいので、説明書にある開状態から全閉にするヒンジ部を改修して、3ピースから1つになるよう接着しています。無論、機体には付けないよう用心しながらです!

接着部分が硬化したクリアパーツを一旦取り外し、上方向から後ハメ出来るよう赤丸で囲ったキャノピー上の張り出しを、赤点線のパネルラインからカットしました。

このパーツ割りなら機体とキャノピーを別々に塗装出来て、開閉の選択も自由になります。画像の前席と後席を分けるピラーを挟んで、搭乗口ドアが気持ちがいいほどピタッと合います。

プラジェクトX(ばって〜ん♡)

スタブウィングを仮組みして取り付け位置を鉛筆で囲み、赤く画像加工した範囲内の凸リベットを削り取って密着するようにしています。

1→2→3…と工程番号順に工作を進めていませんが、組み立て説明書の読み込みとパーツ管理で、どこからでも取り掛かれるようになっています。手初めに機体内部のコクピット関係から進めていくのがセオリーですが、中を仕上げた後に細々とした機体外部の調整/接着で汚してしまい、何度もクリンナップをする手間を考えると、外堀から埋めていくのが、ゴツいヘリの工作のコツと見ての工程飛ばしです。

今日もご覧頂き

ありがとうございました。m(_ _)m

今回は この辺で ごきげんよう (^o^)/

↓↓愛あるあなたの↓↓↓↓

↓↓↓至上のぽちを↓↓↓↓

↓↓↓↓押してちょー↓↓↓

模型・プラモデルランキング

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

| « “色”の道に惑う | 2020/11/03 No... » |

おはようございます。面白コメント、ありがとうございます。

一度にまとめてパーツを切り離すと、似たようなパーツが判らなくなりますが、その防止策に千枚通しで番号をケガいて仕分けています。油性ペンでもいいんですが、接着剤で侵されて滲み出る事があるので、今はこの方法はやめました。けがき跡は光にかざしてようやく見える程度ですが、特に不便は感じません。確認で一呼吸置けるのも、やっちまったを防いでいるのかもしれません。

このBOXはパーツの紛失防止にもなって重宝します。

私は、この段階で組み立てられるパーツを組み立ててしまいます。

そして仕分けは塗装色ごとに仕分けします。

パーツ番号を書く場合は極細の油性ペンで観えなくなるところに書きます。

こんにちは。コメントありがとうございます。

パーツ切り出しまでは効率よく、組み立てではチョンボしないようすすめ、塗装でじっくり時間をかけて仕上げていく。

手慣れた工程を辿って完成させますが、毎回物づくりの新鮮さは感じますね。