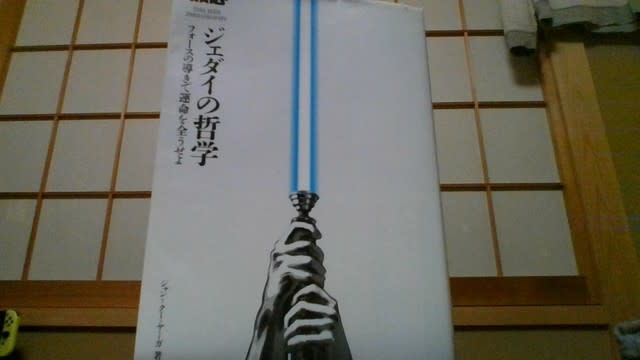

著者のジャン=クー・ヤーガは詳細不明のジェダイであり、我々パダワンを導くために書いたのがこの本です。

スターウォーズを見ていない人には何を言っているのかさっぱりわからないと思います。

映画『スターウォーズ』のシリーズを見たことがないという人は、この休校の機会に是非ご覧ください。

なぜかというと、スターウォーズは単に善のヒーローが悪物を倒すというだけの物語ではないからです。

善や悪を超えた、もっと深い哲学を秘めた物語なのです。

例えばダークサイドの権化のようなダース・ベイダーはもともとジェダイになるべく修業を積んでいたアナキン・スカイウォーカーだということからもそれがわかります。

ジェダイとはフォースのライトサイドを信奉する思想集団であり、シスとはフォースのダークサイドを信奉する思想集団です。

フォースそのものは良いとか悪いとかいうものではなく、その一側面から見たものにすぎず、フォースは世界のすべてを含んでいます。

この世のすべてを光で満たすことは出来ません。

なぜなら闇なくして光は存在しないからです。

つまり、ダーズ・ベイダーはフォースにバランスをもたらすものとして必然的に誕生したわけです。

真のジェダイとなりフォースを使いこなすためには、フォースのあらゆる側面を学ばなければなりません。

それを解き明かしてくれるのが『ジェダイの哲学』であり、我らが師となるジャン=クー・ヤーガなのです。

なぜ私がこの本をお勧めするかというと、私が多くを学んだインド哲学に通ずる部分が多いからです。

インド哲学の思想の中心的な部分を記した『バガヴァッド・ギーター』を読むことが一番ですが、スターウォーズをみて『ジェダイの哲学』を読む方が取り組みやすいです。

「私はフォースとともにあり、フォースは私とともにある」

生き方、あり方の多くを示唆してくれる本だと確信しています。

竹村知洋