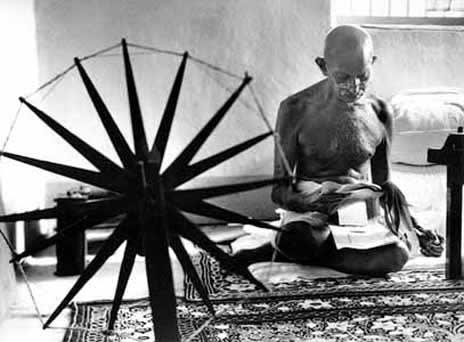

いのちの政治学~コロナ後の世界を考える「隣人と分かち合う。ともに飢え、ともに祈る。ガンディーの姿が伝えたこと」

いのちの政治学~コロナ後の世界を考える「隣人と分かち合う。ともに飢え、ともに祈る。ガンディーの姿が伝えたこと」(前編) | 連載コラム | 情報・知識&オピニオン imidas - イミダス

断食によって争いを止めるということ

中島 今回は、インドの「独立の父」として知られる宗教家にして政治家、ガンディーを取り上げます。

まず、1946年にインドのカルカッタ(現コルカタ)で起こったことから話を始めたいと思います。この年は、インドがパキスタンと分離独立をする前年。カルカッタは、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒の激しい対立の中にありました。そして、ついに武力衝突が起こったときに、独立運動のリーダーだったガンディーはそこに駆けつけ、断食を始めます。争いがやむまで自分は一切食事を取らないと宣言しての、「死に至る断食」でした。

しかし、なかなか争いはやまない。そんなとき、一人の男が血相を変えてガンディーのもとにやってきます。そして、「私はイスラム教徒だが、3人の大切な息子をヒンドゥー教徒のやつらに殺された。あなたは和平だ、赦(ゆる)しだというが、この私の心にどうしたら赦しが宿るというのだ」と訴えるのです。

それに対して、ガンディーはこう答えたといいます。

「あなたと逆に、イスラム教徒によって親を殺されて孤児になったヒンドゥー教徒の子どもを3人、引き取りなさい。そして、その子どもたちをイスラム教徒ではなくヒンドゥー教徒として育てなさい。その子たちが成人して、あなたに感謝の意を述べたとき、あなたに本当の赦しが訪れるだろう」

男はその場で泣き崩れ、手に握りしめていた武器を捨てて出ていった、といわれています。そして、この話が町中に広まったころ、ついに争いはやみました。それを聞いたガンディーは、窓の外を見て争いの気配がないことを確認し、ようやく食べ物を口にしたといいます。

これはいったい、どういうことなのか。宗教的な断食によって争いを止めるなどという発想は、政治学の教科書には絶対に出てきません。これは反対の意思表示としてのハンガーストライキとは異なります。ガンディーは実際に、しかも今からわずか70年ほど前に、宗教的「行」によって大規模な紛争を鎮めた。とすれば、ここには近代の政治学が見失っている、政治の一番重要な部分があるのではないか。むしろそこから政治を見ていかないと、政治の本質に行き当たることはできないのではないか──。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます