先日妄想旅行の記事 をアップしましたが、その中でメインで使ったポーランド航空(ワルシャワ行き)の写真は6月の旅行のもの、ヴァージン・アトランティック航空(ロンドン行き)の写真は12月の旅行のものでした。

をアップしましたが、その中でメインで使ったポーランド航空(ワルシャワ行き)の写真は6月の旅行のもの、ヴァージン・アトランティック航空(ロンドン行き)の写真は12月の旅行のものでした。

上の写真は、記事でも載せた、成田→ロンドン線の成田を出発してから3時間半後のロシア上空の写真です。2011年12月12日撮影。この後すぐに窓の外は暗くなり、夜が明けたのは北欧を過ぎた頃でした。

記事を書きながら、ふと不思議に思ったんですよね。

成田を出たのは昼の12:00で、西に向かって太陽を追いかけて飛んでいたはずなのに、どうして途中で夜になったのだろう ?と。

?と。

ヨーロッパ線には何度も乗っているのに、恥ずかしながら、これまで深く考えたことがなく・・・

で、理解いたしました。

12月のフライトだからだ

たとえ12月でも緯線に沿って真西に飛んでいたらずっと昼間 だったはずですが、飛行機はできるだけ最短距離をとって北西に向かって飛ぶので(大圏航路)、ロンドンへの飛行ルートの3分の1は北極圏になります。

だったはずですが、飛行機はできるだけ最短距離をとって北西に向かって飛ぶので(大圏航路)、ロンドンへの飛行ルートの3分の1は北極圏になります。

これは6月にワルシャワに行った際のフライトインフォメーションの画面ですが、6月は夏至の季節なので、北極圏が白夜で、南極圏が極夜になっています。

12月はちょうどこの真逆になるので、北極圏は極夜だったんですね。

※トリビア

北半球の「夏至」の日は、南半球では「冬至」になるのか?

→No。天文学の定義では、「春分」の地球と太陽の位置関係を基準にして、公転の結果、地球から見た太陽の位置が90度進んだ瞬間を「夏至」(それを含む日を「夏至日」)というため、真冬の南極でも、天文学的には「冬至」ではなく「夏至」なのだそうです。

(国立極地研究所)

改めて2011年12月のロンドン行きの飛行ルートを当時の写真をもとに確認してみたところ、おおよそ以下の青線のようになりました。グレーの線は北極線(北緯66度)で、それより以北が北極圏です。

©aflo.com

冒頭に載せた写真は成田を離陸してから3時間半後、東京時間15:40のもの。この少し後にヤクーツクという都市(地図の★印)の付近を通過しています。ヤクーツクと東京は同じタイムゾーンで(つまりこの辺りまではほぼ真北に飛んでいたことになる)、12月中旬のヤクーツクの日没時刻は15:00頃なので、夕方の写真と合致しますね。

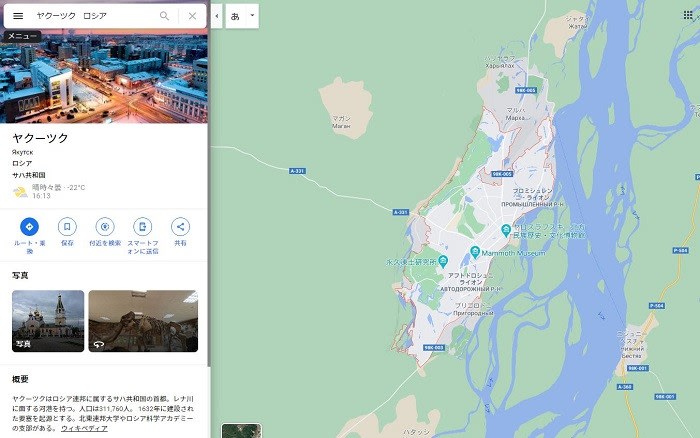

ロシア連邦の中ではさほど北に位置しているようには見えないヤクーツクですが、緯度はサンクトペテルブルグやヘルシンキよりも高く、アンカレッジとデナリの間くらい(北緯62度)。都市名をgoogle mapに入力してみると、こんな画面が出ました↓

「永久凍土研究所」なんていうものがありますね

以下は、wikipediaの説明。

ヤクーツクはロシア連邦に属するサハ共和国の首都。レナ川に面する河港を持つ。人口は約32万人。

冬の気温は世界の都市の中で最も低い。盆地である為、冬の寒さが非常に厳しく、1月の平均気温は-40.9℃で厳寒期には最低気温が-50℃以下になることがある。一方で、夏には緯度にもかかわらず比較的高温となり、7月を中心に30℃以上にもなることがあり、寒暖の差がきわめて大きい典型的な大陸性気候である(夏季は、昼の暑さと比べて朝晩は相当冷え込むので日較差も大きい)。

・・・都市と呼べるまでに拡大するのは、1880年代から1890年代にかけて金やその他金属の鉱床が発見されてからである。これらの鉱山にはヨシフ・スターリンの時代、グラグ(強制収容所)が作られて多くの政治犯や戦争捕虜が送り込まれ、開発がすすめられた。グラグの急速な増設と強制労働者たちによるシベリアの急速な開発は、ヤクーツクを大きな街にした。

2008年には、「永久凍土の王国」という観光施設が郊外に開設された。

へ~~~

何気なく飛行機で飛んでいた雲の下には、こんな街があったのだなあ。

「永久凍土の王国」という観光施設が気になるっ!とググったら、普通にイマドキなテーマパークだった

そして私の祖父はイルクーツクの付近の収容所を転々としたそうですが、戦争捕虜は本当にシベリア全土に散らばっていたのだな…。

ちなみに北半球の”寒極”(最も低い気温が観測された地点)はオイミャコン(地図の★印)とベルホヤンスク(★印)の二つで、ヤクーツクと同じサハ共和国内にあります。意外なことにオイミャコンは北極圏内ではないんですね。

オイミャコンってどんな場所?と気になり、調べてみました。

共同通信「世界一寒い村に行ってみた 氷点下59度、オイミャコン」によると、

「世界一寒い村」とされるロシア極東サハ共和国・オイミャコンを1月中旬に訪れた。・・・村には、1926年に観測した氷点下71・2度を記念するモニュメントが立つ。ただこの記録は非公式で、33年の氷点下67・7度が公認の最低気温。リリア・スタルコワ副村長は「今年は暖冬かと心配したが、やっと寒くなった。この気候は村の誇り」と胸を張った。

村の主産業は畜産で、寒さに強いヤクート馬や牛を育てている。午前7時半、ビノクロワ・エブドキアさん(57)が牛舎を開けると、毛むくじゃらの牛がのそりと出てきて干し草をはんだ。10分で手先が動かなくなりシャッターが押せなくなった記者と違い、牛は食後に水を飲み周囲をぶらぶら。寒くないのだろうか。「別の品種を育てたこともあるが寒さに耐えられなかった」そうだ。

馬は放し飼いで、生後7カ月までに食肉となり、レバーは村の食生活で不足しがちな貴重なビタミン源となる。生肉をかみしめると、けもの臭さが広がった。馬刺しとは違いねっとりとした脂が舌に残る。好き嫌いが分かれるかもしれない。

村の売店を訪れた。野菜や果物などは月に数回、ヤクーツクから運ばれる。板チョコは100ルーブル(約170円)でウラジオストクより2~3割高いが、村人は「昔と比べて買える物が増えて便利」と口をそろえる。

またTravel Book「世界一寒い村!ロシアオイミャコンの暮らしとは?」によると、

オイミャコンの村には、標高740mの永久凍土に、人口約500人(大人300人と子供200人)が住んでいます。年平均気温が-15.5℃のオイミャコンでは、水が凍結してしまうため、水道はなく、かつては住民が馬や牛にタンクを引かせて川まで水を汲みに行っていましたが、現在は、給水車により各家庭に給水が行われています。

オイミャコンの人々は、主に、魚や馬肉、乳製品を食べて暮らしています。果物不足は野イチゴで補っています。近くの川で魚が釣れますが、気温が低い時は、釣りあげた魚は、外気に触れたそばから凍りつくということもしばしば。一気に冷凍保存されて、鮮度をキープできます。凍った魚をそのままスライスして、塩をかけたら「ストロガリーナ」という郷土料理のできあがりです。

オイミャコンは、ギネスにも認定された、世界一寒い村ということで、関心を持つ人も多いようです。しかし、オイミャコンは、観光地ではないためホテルはありません。唯一、宿泊できるのは、元教師で郷土史研究家のタマーラ・ワシリエワさんのゲストハウス。タマーラさんは自宅の一部を改装して、旅人達を迎え入れ、エクスカーションなどを提供、この村の窓口的存在です。

へ~~~

世界は知らないことだらけ。

なお南半球の寒極はボストーク基地で-89.2℃が観測されていますが、定住地ではないので、「世界一寒い村」というと北半球の寒極になるとのこと。

オイミャコンやベルホヤンスクに行ってみたいけど個人で行くのはハードルが高いという方は、日本からのパッケージツアーもあるようですよ

続きます。

世界一寒い村・オイミャコンへ

「世界最高気温」と「世界最低気温」