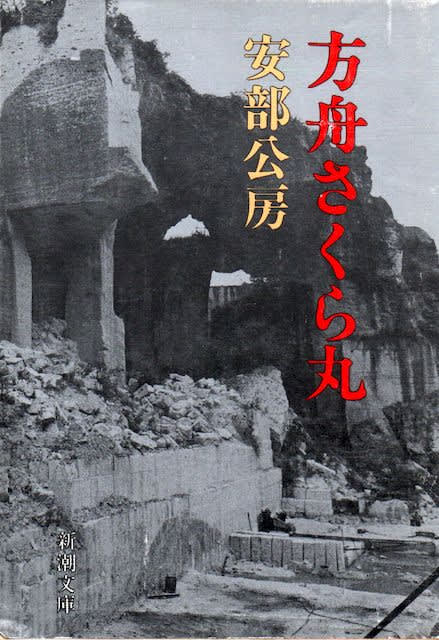

「死に急ぐ鯨たち」の中で、この作品への自作解説があったので、読み直してみることに。

けっこう前に読んだ本なので、大筋は覚えてはいるのですが、細部の描写はほぼ忘れていました。

この作品が発表されたのは1984年、私はまだ学生、米ソ冷戦が続いている時代で、その年に行われたロサンゼルス商業五輪は、東側諸国がボイコット。アメリカ大統領はレーガン、ソ連大統領はゴルバチェフ、といった時代です。

本作は、核による安全保障に対する警鐘であり、国家の意味を問うてもいる作品ですが、安部公房らしいユーモアや、不条理性もふんだんに表れていると思います。ユープケッチャを物語のキーに置くのも安部公房らしいところ(ユープケッチャは自己とバクテリアで生態系を完成させた架空の昆虫です)。

このブログを書いている日の午前中、NHKの日曜討論で各党党首が集まっていて、討論テーマのひとつに「日本被団協がノーベル平和賞受賞」がありました。被団協に賛辞を贈るのはどの党首も共通でしたが、日本は被爆国でありながら、核兵器禁止条約を批准していません。口先と行動が伴っていない政府を野党はこぞって批判してましたが、石破茂は「核を持った国に周りを囲まれているから」などと苦しい理由で逃げていました。

アメリカに尻尾を振るのは自民党のお家芸ですが、それは今に始まったことではありません。この作品が世に出た1984年から現在まで、アメリカに追従する日本は被爆国であるにも関わらず、核を巡る問題についてまったく進歩がみられないことがよくわかります。

昭和の時代の小説が取り上げたテーマが、令和の現在においても色褪せることがないのは、小説家が先見の明があって普遍的なテーマを取り上げているせいなのか?それとも、時の政府が壺や裏金に夢中で社会に目を向けていないからなのか?

このところ安部公房を3冊読みましたが、やはり面白い。未読の小説もあるし、読み直したい小説もあるので、もう少し読もうかな、と思っています。

この本で面白いのは、上図のように章分けされて小見出しがついているのに、本文内では章番号のみで、小見出しが書かれていない、ということです。こういう構成は他にはちょっと思い当たらない。

書誌情報。

初出は書下ろしで、1984年に新潮社から刊行。

p.s. 竜王戦第三局、藤井隙なし。夕方から発熱、明日さがればいいのだが。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます