「これやこの 行くも帰るも わかれては 知るも知らぬも 逢坂の関」

この和歌は後撰和歌集に収録された蝉丸作のもの、百人一首かるたで

馴染み深いですね。※後撰和歌集では「分かれつつ」となっている。

ひと月前、関蝉丸神社下社にちょこっと立ち寄り(12/5)中途半端

だったので、も少し知りたくなって再訪です(1/6)。

今回は分社、上社、下社と三社の蝉丸神社を巡ってみました。

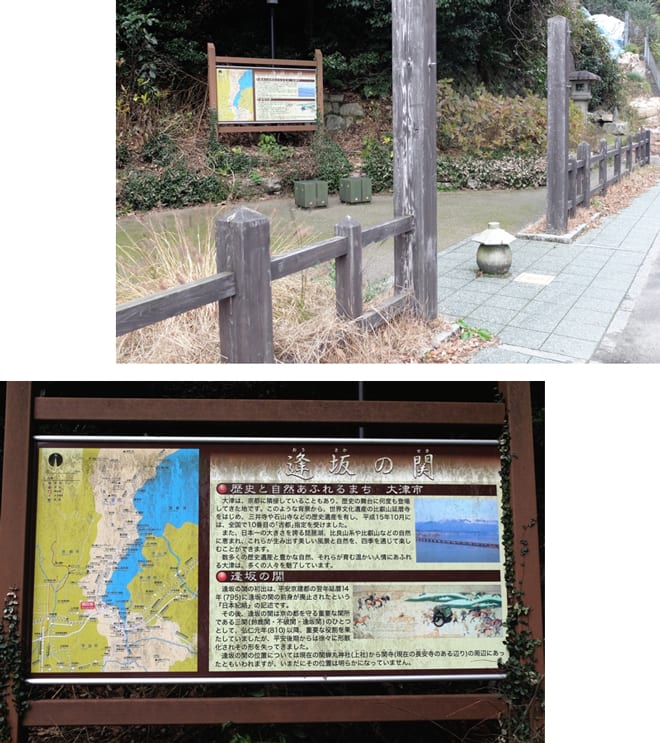

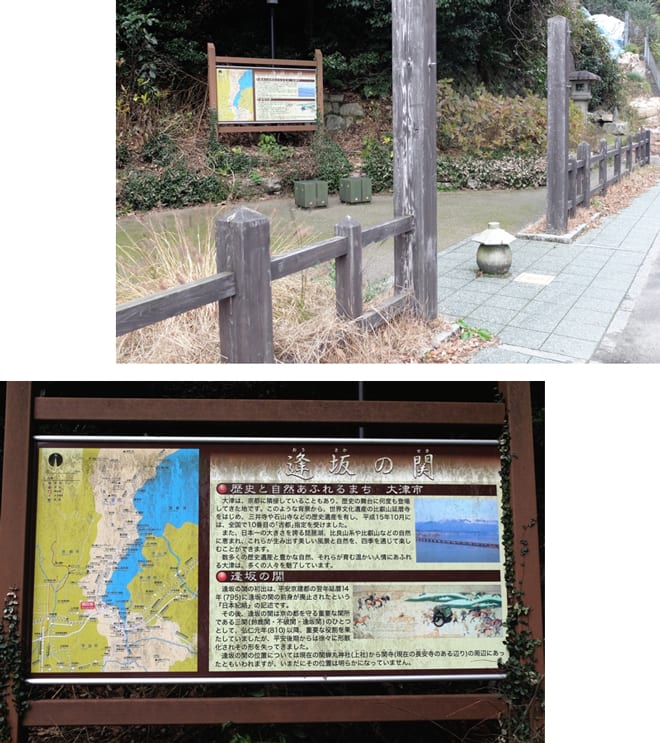

まずは和歌にも出てくる「逢坂の関(おうさかのせき)」

逢坂の関は、近江と山城との境にもうけられた関。二つの坂が

出逢うことからこの名になったようです。別名:相坂関、合坂関。

常夜灯、これはレプリカですね。原碑は確か安土城考古博物館に保存。

国道1号線、逢坂山の峠に関址として小さな公園が作られています。

ちょっと関所を連想させるようにね。(^_^ゞ

ただ、実際に関所があったのはこの場所じゃ無かったようです。

ここには以前、滋賀県警の逢坂山検問所があり、トラック丸ごと

重量を計れる装置を置いて、過積載の違反車両などの検問を

していました。まさに関所って感じでしたけど・・・

今は・・・公衆トイレ。(^_^ゞ

さて、蝉丸神社ですが徒歩圏内で3カ所に分かれています。

京阪電車 京津線「大谷駅」から直ぐのところ、この逢坂の関址より

手前の、山の中に分社があります。

「村社」とあるのは、明治期に府県社、郷社、村社、無格社などと

分けられた社格の名残り。現在その分類は廃止されています。

関蝉丸神社、もともとは上下社をもって一社とする。とありますから、

この社は後に建てられたものでしょうね。

石段を上がる前にこちらもチラッと見ておきましょう。

〈車石〉

〈水準点・古くからのもののようですね〉

車石とは、江戸時代に東海道の大津札ノ辻から京都の三条大橋までの

約12キロの間、坂道で物資を輸送する牛車が通りやすいように

道路に敷いた切石。牛車専用道として人道と分けられていたようです。

物資輸送の大動脈であった街道、逢坂山峠と東山・日ノ岡峠が難所、

雨でぬかるむと大変なことに。

そこで京都の脇坂義堂(心学者)が私財を投じて車の轍をつけた

切り石を敷き詰めたそうです。今もあちこちで保存されているのを

見ることができます・・・ブログのテーマになりそう♪

登って直ぐ、右手直角に曲がると・・・

ここにも神楽殿があり、その奥に本殿が見えます。

神楽殿があるのは三社共通でした。蝉丸さんが歌舞音曲の神として

中世の芸能に携わる人々に崇敬されていたからですかね。

門には鍵がかかっており、入れませんでした。

社と言うより祠みたいな・・・

狛犬さんは、なかなか立派でイイ感じです。

神社には駐車場がありませんが、ここでは・・・

鰻料理のかねよさんがお店の駐車場を使わせてくれるようです。

※30分以内とのただし書きもありますが。

『かねよ』は以前、京男さんとご一緒したことがあります。

うろうろできるくらいの庭園がある、面白いお店ですよ。

余談ですが、百人一首にはもう一首この逢坂の関を歌った和歌があります。

「夜をこめて 鳥の空音は はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ」

(清少納言・後拾遺集)こちらは坊主めくりではお姫さんですね♪

「夜中に、鶏の鳴き真似をしても、逢坂の関は許しはしません」って

ことかな。清少納言と藤原行成のやりとりの一首と言われています。

「鶏の泣き真似」とは、函谷関の故事※を引用したもので、逢坂の関は

そんなに簡単に騙されて開くことは無い。と言ったものでしょうね。

要は、私はお固いのよ、そんなに簡単に開かない落とせないわよ

って・・・違うかな?(^_^ゞ

※函谷関(かんこくかん)の故事とは、中国の史記にある

孟嘗君(もうしょうくん)の話。一番鶏が鳴くまで開かない函谷関の

関所が部下の鶏の鳴き真似によって開き、無事に逃げたというもの。

2016.1/6、蝉丸神社(分社)にて。

この和歌は後撰和歌集に収録された蝉丸作のもの、百人一首かるたで

馴染み深いですね。※後撰和歌集では「分かれつつ」となっている。

ひと月前、関蝉丸神社下社にちょこっと立ち寄り(12/5)中途半端

だったので、も少し知りたくなって再訪です(1/6)。

今回は分社、上社、下社と三社の蝉丸神社を巡ってみました。

まずは和歌にも出てくる「逢坂の関(おうさかのせき)」

逢坂の関は、近江と山城との境にもうけられた関。二つの坂が

出逢うことからこの名になったようです。別名:相坂関、合坂関。

常夜灯、これはレプリカですね。原碑は確か安土城考古博物館に保存。

国道1号線、逢坂山の峠に関址として小さな公園が作られています。

ちょっと関所を連想させるようにね。(^_^ゞ

ただ、実際に関所があったのはこの場所じゃ無かったようです。

ここには以前、滋賀県警の逢坂山検問所があり、トラック丸ごと

重量を計れる装置を置いて、過積載の違反車両などの検問を

していました。まさに関所って感じでしたけど・・・

今は・・・公衆トイレ。(^_^ゞ

さて、蝉丸神社ですが徒歩圏内で3カ所に分かれています。

京阪電車 京津線「大谷駅」から直ぐのところ、この逢坂の関址より

手前の、山の中に分社があります。

「村社」とあるのは、明治期に府県社、郷社、村社、無格社などと

分けられた社格の名残り。現在その分類は廃止されています。

関蝉丸神社、もともとは上下社をもって一社とする。とありますから、

この社は後に建てられたものでしょうね。

石段を上がる前にこちらもチラッと見ておきましょう。

〈車石〉

〈水準点・古くからのもののようですね〉

車石とは、江戸時代に東海道の大津札ノ辻から京都の三条大橋までの

約12キロの間、坂道で物資を輸送する牛車が通りやすいように

道路に敷いた切石。牛車専用道として人道と分けられていたようです。

物資輸送の大動脈であった街道、逢坂山峠と東山・日ノ岡峠が難所、

雨でぬかるむと大変なことに。

そこで京都の脇坂義堂(心学者)が私財を投じて車の轍をつけた

切り石を敷き詰めたそうです。今もあちこちで保存されているのを

見ることができます・・・ブログのテーマになりそう♪

登って直ぐ、右手直角に曲がると・・・

ここにも神楽殿があり、その奥に本殿が見えます。

神楽殿があるのは三社共通でした。蝉丸さんが歌舞音曲の神として

中世の芸能に携わる人々に崇敬されていたからですかね。

門には鍵がかかっており、入れませんでした。

社と言うより祠みたいな・・・

狛犬さんは、なかなか立派でイイ感じです。

神社には駐車場がありませんが、ここでは・・・

鰻料理のかねよさんがお店の駐車場を使わせてくれるようです。

※30分以内とのただし書きもありますが。

『かねよ』は以前、京男さんとご一緒したことがあります。

うろうろできるくらいの庭園がある、面白いお店ですよ。

余談ですが、百人一首にはもう一首この逢坂の関を歌った和歌があります。

「夜をこめて 鳥の空音は はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ」

(清少納言・後拾遺集)こちらは坊主めくりではお姫さんですね♪

「夜中に、鶏の鳴き真似をしても、逢坂の関は許しはしません」って

ことかな。清少納言と藤原行成のやりとりの一首と言われています。

「鶏の泣き真似」とは、函谷関の故事※を引用したもので、逢坂の関は

そんなに簡単に騙されて開くことは無い。と言ったものでしょうね。

要は、私はお固いのよ、そんなに簡単に

って・・・違うかな?(^_^ゞ

※函谷関(かんこくかん)の故事とは、中国の史記にある

孟嘗君(もうしょうくん)の話。一番鶏が鳴くまで開かない函谷関の

関所が部下の鶏の鳴き真似によって開き、無事に逃げたというもの。

2016.1/6、蝉丸神社(分社)にて。

名神でワープするもんね。

初めて通った時「日本一のうなぎ」って看板を見かけたのですが、

なんだかパラダイスっぽかったのでスルーしてしまいました

すごい店なんですね。

大きな卵がのってるんですね。

「かね正」のきんしたまごも美味しかったですよ

日本一のうなぎも何が日本一なのかよう分からんし・・・(^_^ゞ

でもあの雰囲気は他に無いかも、食後の庭園散歩も忘れずにね。

おすすめです。

何かと面白いですよ「かねよ」、もちろん庭園散歩は必須です。