袴田事件で重い十字架を背負った男・元裁判官の熊本典道。

袴田巌さんの死刑判決を書いた熊本典道氏と長野智子さん。

「再審開始」

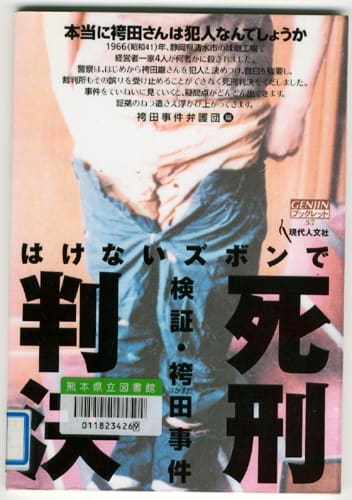

半世紀にわたって獄中から無罪を訴え続けてきた袴田巌さん(78)に静岡地裁が下した決定。

地裁前が喝采に湧き、メディアが報道合戦を繰り広げる影で、

元裁判官の熊本典道さん(76)は、

福岡県の自宅で「よかった・・」と声を振りしぼるようにつぶやき、涙を流しました。

熊本さんは袴田事件の第一審で、死刑判決を書いた裁判官でした。

当時29歳の熊本さんは主任裁判官として袴田事件の公判に望むうちに、無罪の心証を強くしたといいます。

「すぐに検察側の立証に疑問をもちました。証拠能力がもともとないんじゃないかと」

左陪席だった熊本さんは判決文を書く担当です。

警察が袴田さんを犯人扱いすることで意思統一が図られ、

自白強要を行ったと確信した熊本さんは無罪判決を書きました。

しかし、判決はあくまで3人の裁判官による多数決の合議制です。

有罪の主張を譲らない他2人の裁判官に「あんたが書け!」

と用紙を投げつけたこともあったという熊本さん。

しかし、最終的に左陪席の職務として、自分の意思に反し死刑判決文を書きました。

「なんで多数決で負けた奴が書かなければならないんだ」

と今も熊本さんは悔し涙を流します。

その悔しさをせめて判決文に反映させたいと、熊本さんは付言を残しました。

判決文の付言。

【被告人が自白するまでの取調べは、

=外部と遮断された密室での取調べ自体の持つ雰囲気の特殊性をもあわせて考慮すると=

被告人の自由な意思決定に対して強制的・威圧的な影響を与える性質のものであるといわざるをえない。

このような本件捜査のあり方は、「実体真実の発見」という見地からはむろん、

「適正手続の保障」という見地からも、厳しく批判され、反省されなければならない。

本件のごとき事態が二度とくり返されないことを希念する余り敢えてここに付言する】

判決文より抜粋(袴田ネット・袴田事件)

死刑判決文としては前代未聞の付言です。

「控訴審でおかしさに気づいてもらい、死刑判決を破棄してもらいたかった」

しかし、熊本さんの思いは届かず、控訴審、上告審とも死刑判決は覆りませんでした。

「自分がしたことは殺人ではないか」

自らを責め続けた熊本さんは死刑判決が確定した7ヶ月後に裁判官を辞め、弁護士になります。

そして長女が高2になったとき、「お父さんは殺人未遂犯だ」と苦しい胸のうちを明かしますが、

酒に溺れ、過去にもがき苦しむだけの熊本さんの元から、やがて家族も離れていきました。

「もう自分の力ではどうにもできない」

自暴自棄の生活を繰り返すだけの熊本さんに転機が訪れたのは2007年のことでした。

弁護団が再審請求をするということを知り、

合議審の内容は秘密にしなければならないという「合議の秘密(裁判所法75条2項)」を破って、

記者会見で「事件は無罪であるとの確証を得ていたが、

裁判長の反対で死刑判決を書かざるを得なかった」とついに暴露したのです。

しかし、そのときの再審請求は翌年棄却。

「味噌漬けの衣類についた血液のDNA鑑定」という新証拠による今回の再審請求により、

ついに再審開始の門戸は開かれたのです。

現在、福岡県で生活保護を受けながら暮らす熊本さんは、荒れた生活の結果、

病に何度となく苦しみ、コミュニケーションも難しい状況ですが、

再審開始のニュースに「やった」と笑顔を見せ、

拳を震わせて号泣しました。袴田さんに何と言いたいですかと尋ねると、

「ゴメン・・ゴメンねって。

あの時にもうちょっと言葉をつないで言っておけば・・

(心の引っかかりがとれるのは)そう簡単に終わることではない」

袴田さん自身はもちろん、ご家族、熊本さん、

多くの人の人生を狂わせた袴田事件。再審請求の際には、

これまで裁判官だった熊本さんも聞いたことのなかった袴田さんの自白テープの存在も明らかになりました。

そこには、犯行時に着ていたのは「パジャマ」だと自供する袴田さんの声がはっきり録音されています。

事件後しばらくたって出てきた「味噌漬けの衣類」を犯行時の着衣とした警察との矛盾には、

裁判所も「捜査機関による証拠の捏造疑惑」と判断しています。

自白の強要、証拠の捏造はあったのか。私は当時の捜査員に話を聞きました。

―例えば衣類など、証拠の捏造はあったのか。

「そんなことないよ」

―今回、DNA鑑定で血液は袴田さんでなく別人でしたよ。

「そうかい」

―自白の強要はしたのか。一日10時間以上取り調べをするとか、髪を引っ張るとか。

「僕はそんなことしてないよ」

―袴田さんを犯人にしようと上からきたとか、そういう空気があったのか。

「そういうのはない、そういうことを言えるわけないじゃん。私は組織の人間で、命令で動いてる」

最後に元捜査員にとって袴田事件とはどういう事件だったのかと尋ねると、

「そんなの、他の事件と同じ。いっぱい事件やってるから。もう忘れちゃったよ」

多くの方の人生を狂わせた責任の重みというのは、

残念ながら元捜査員からはまったく感じることができませんでした。

足利事件、布川事件ほか冤罪の疑いのある事件の構図は非常に似ています。

その多くは自白の強要、証拠の捏造といった警察による決めつけ捜査によって引き起こされるものです。

これを防ぐためには検察だけでなく、警察の取り調べの一部ではない、全面可視化。

そして、弁護側の開示請求によらない、検察の持っている証拠の全面開示です。

2度と同じ過ちを繰り返すことのないよう、一刻も早い改正が必要です。

(長野智子)