今日は史蹟巡りとウオーキングが有った日です。今回は第6回で大安寺からスタートし、大安寺へ戻ってくると言うコースを歩きました。正しくは5回目なのですが、5回目の手力雄神社からのコースが雨で中止となり、1回飛ばして第6回の大安寺コースとなりました。

今回の資料です。

鵜沼の大安寺に集合して大安寺の周りを歩きました。

大安寺です。

みなさん、集合してきました。

大安寺の墓地です。

墓碑を眺めています。

お墓ではないのですが、珍しい石碑が有ります。

刻まれているのが大谷形(刑)部の名です。

関ケ原の合戦に出て来た歴史上の人物。大谷形(刑)部の碑です。

刑の字が形と刻まれています。石工が字を誤るのはチョクチョク有る事らしいのです。

それにしても、ここに有るのはドンナ関連なのだろう。

お墓の南側の一角。

土岐頼益と斉藤利永の墓です。

墓碑が2基並んでいますが、どちらがどちらか判りません。

でも、先生は土岐家が主で斉藤家が家臣なので小さい墓碑が斉藤家ではなかろうかと言う事でした。

次の場所に向かいます。

来た場所は新池の西側です。

ここには田宮如雲の石碑が建立して有ります。

田宮如雲の遺徳が刻まれています。

如雲は幕末から明治期に掛けて農兵隊である草薙隊を組織して各務野の開墾に従事しました。

各務野を開墾したのですがその1ツとして新池の築造に努力しました。新池の住民からは破堤したら大変だと、反対が上がりましたが、絶対に大丈夫だと言えるシッカリした堤を築くことにしました。

農兵隊と聞いて思い浮かんだのが農兵節です。富士山の麓。三島の方で唄われた歌で、富士山麓の開墾に結びつくのかと思いましたが関係、花柳界で唄われた歌でした。

新池に向かって歩きます。

新池の堰堤に来ました。

土が盛られた堤ですが、厚さのある堰堤になっています。

明治期から今日に至るまでの年月が有りますが、修理など手を加えてきたのでしょう。

池が満水となって水が滑り落ちる水路はコンクリートとなっています。

大安寺に戻って来ました。

先生が説明している足元。

安積清右エ門と書かれた碑が立っています。

ここは鵜沼です。鵜沼の地に蘇原の人物からの碑がある。珍しい事です。

安積家に百圓寄付する財力が有ったと言うことです。

大安寺の境内に来ました。

境内に有った塔芯礎。

宝蔵庵の塔芯礎です。

参道に並んでいた石柱の親玉。

それぞれの石柱は金壹百圓と刻まれて、その下に名前が付いています。

大正7年と有ります。大正のころの100円て、今の貨幣価値でどれくらいのモノだろう。

多少の前後は有るのでしょうが、1円が今の1万円くらいの貨幣価値みたいです。と言う事は100円は100万円と言う事になります。

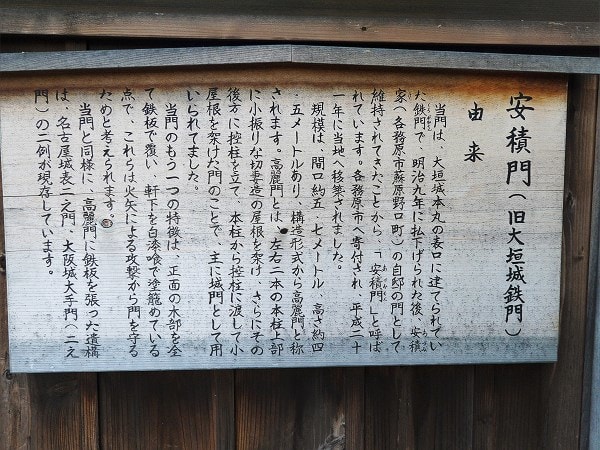

安積門

安積門です。

鵜沼宿の町屋館の南側に安積門が有ります。

大安寺の帰りに寄ってみました。

この安積門は蘇原の安積家から移築したものです。

安積門は、これまでは加納城の門だと思われていました。

蘇原から解体移築した際に大垣城の門だった事が判りました。

鉄板が貼られている黒鉄門です。

この門が有ったのが蘇原の安積家です。

11月10日のヒストリー各務野会の現地学習会で安積家を訪ねました。

http://blog.goo.ne.jp/gifu2212/e/8bdd4fa26e008a2607efaa0f923eda59

歴史で関連付くのが面白いです。

最新の画像[もっと見る]

-

一宮友歩会 第107回例会 ウオーキングコースの下見

1週間前

一宮友歩会 第107回例会 ウオーキングコースの下見

1週間前

-

一宮友歩会 第107回例会 ウオーキングコースの下見

1週間前

一宮友歩会 第107回例会 ウオーキングコースの下見

1週間前

-

一宮友歩会 第107回例会 ウオーキングコースの下見

1週間前

一宮友歩会 第107回例会 ウオーキングコースの下見

1週間前

-

一宮友歩会 第107回例会 ウオーキングコースの下見

1週間前

一宮友歩会 第107回例会 ウオーキングコースの下見

1週間前

-

一宮友歩会 第107回例会 ウオーキングコースの下見

1週間前

一宮友歩会 第107回例会 ウオーキングコースの下見

1週間前

-

一宮友歩会 第107回例会 ウオーキングコースの下見

1週間前

一宮友歩会 第107回例会 ウオーキングコースの下見

1週間前

-

一宮友歩会 第107回例会 ウオーキングコースの下見

1週間前

一宮友歩会 第107回例会 ウオーキングコースの下見

1週間前

-

一宮友歩会 第107回例会 ウオーキングコースの下見

1週間前

一宮友歩会 第107回例会 ウオーキングコースの下見

1週間前

-

一宮友歩会 第107回例会 ウオーキングコースの下見

1週間前

一宮友歩会 第107回例会 ウオーキングコースの下見

1週間前

-

一宮友歩会 第107回例会 ウオーキングコースの下見

1週間前

一宮友歩会 第107回例会 ウオーキングコースの下見

1週間前

「史跡めぐりとウオーキング講座 等」カテゴリの最新記事

歩いて学ぶかかみがはら ~各務原の史跡・文化財~ ⑧「村国座まで歩く」

歩いて学ぶかかみがはら ~各務原の史跡・文化財~ ⑧「村国座まで歩く」 歩いて学ぶかかみがはら ~各務原の史跡・文化財~ ⑦「そら~らから歩く」

歩いて学ぶかかみがはら ~各務原の史跡・文化財~ ⑦「そら~らから歩く」 歩いて学ぶかかみがはら ~各務原の史跡・文化財~ ⑤「市内北西部の史跡をバスで...

歩いて学ぶかかみがはら ~各務原の史跡・文化財~ ⑤「市内北西部の史跡をバスで... 歩いて学ぶかかみがはら ~各務原の史跡・文化財~ ③「伊吹の滝」から歩く

歩いて学ぶかかみがはら ~各務原の史跡・文化財~ ③「伊吹の滝」から歩く 歩いて学ぶかかみがはら ~各務原の史跡・文化財~ ②前渡地区を歩く

歩いて学ぶかかみがはら ~各務原の史跡・文化財~ ②前渡地区を歩く 秋の歴史探訪ウオーク 那加の火の見やぐらと街道跡

秋の歴史探訪ウオーク 那加の火の見やぐらと街道跡 歩いて学ぶかかみがはら ~各務原の史跡・文化財~ ①「中央ライフ」から歩く

歩いて学ぶかかみがはら ~各務原の史跡・文化財~ ①「中央ライフ」から歩く 歩いて学ぶかかみがはら ~各務原の史跡・文化財~ ⑧村国座まで歩く

歩いて学ぶかかみがはら ~各務原の史跡・文化財~ ⑧村国座まで歩く 歩いて学ぶかかみがはら ~各務原の史跡・文化財~ ⑦少林寺から歩く

歩いて学ぶかかみがはら ~各務原の史跡・文化財~ ⑦少林寺から歩く 歩いて学ぶかかみがはら ~各務原の史跡・文化財~ ⑥市民プールから歩く

歩いて学ぶかかみがはら ~各務原の史跡・文化財~ ⑥市民プールから歩く

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます