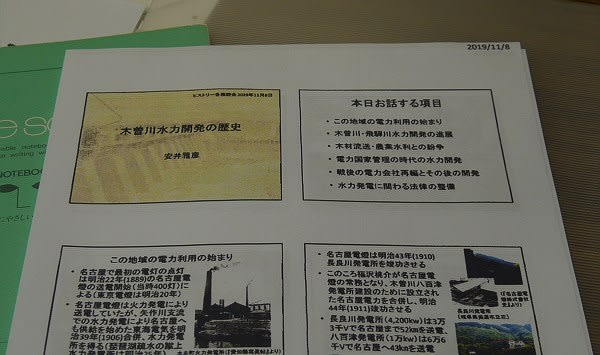

今日のヒストリー各務野会は治水史研究家の安井雅彦さんの講義で、テーマは「木曽川水力開発の歴史」でした。明治の時期、この地方でも電気を利用するようになりました。そして、電力の開発と言う観点から木曽川飛騨川の水力を利用するところから始まりました。しかし、川を活用するのに置いて、スンナリとは進みませんでした。既製勢力して木材の水運が有りました。色々の苦難を越えての電源開発。戦後の電力会社の再編成。

そう言った木曽川の水力開発の歴史に着いて学びました。

開講前です。

講師の安井さん。

この地域の電力利用の始まり。

明治22年に名古屋電燈により火力発電所からの送電で始まりました。

今日の資料。

木曽川水系、飛騨川水系のダム。

その多くが開発されました。

水力発電に関わる法律の整備。

時代の進捗により、法が改正されました。

木曽川、飛騨川の水力開発で、福沢桃介が大同電力として八百津発電所賤母発電所などの取組み。木曽川で材木を流していたが、その問題への解決。ダムの水の流量調整に取組んだ事などを聞きました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます