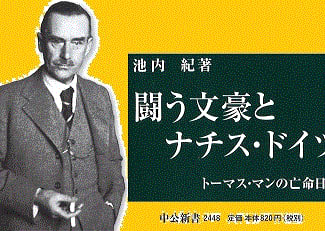

池内紀の『闘う文豪とナチス・ドイツ トーマス・マンの亡命日記』(中公新書)は、クヌート・ハムスンへの思いをトーマス・マンの日記から読み解く話で始まる。二人ともノーベル文学賞の受賞者である。ハムスンは1920年に、マンは1929年に受賞している。ハムスンは、マンより16歳年上である。問題は、マンがナチスによってドイツから追放され、ハムスンは一貫してナチスを支持していたことである。

池内は、1934年9月の日記の「ハムスンについてのズールカンプの文章は見事だし……」から、マンが「何を読み、どう感じたか、おおよそ推察つく」と書く。その日のマンの記述はそれだけであるのに。

マンの日記には、それ以降もハムスンの記述がポツンポツンと少ない言葉で現れる。例えば、1939年2月28日に「ハムスンの『蠅』は魅力的だった」とある。

池内は、マンがハムスンの愚かな発言に苦々しく思いながら、ハムスンの作品に愛着を持ちつづけたと推測する。

池内の本書を読む私は、なぜ、トーマス・マンがナチスを批判し、なぜ、クヌート・ハムスンがナチスを支持したのか、思い悩む。

マンは、1933年2月10日に、ミュンヘン大学の講演で、ヒトラーによるワーグナーの偶像化を痛烈に批判した。その翌日、オランダ・フランスへ短期の講演旅行に出かけたところで、ナチスはマンの再入国を拒否したのだ。

1933年1月30日に、議会で第1党の党首であったヒトラーが首相についた。2月27日に、国会放火事件が起き、ナチスは、ヒンデンブルク大統領に憲法の基本的人権条項を停止し、共産党員などを法手続によらずに逮捕できる大統領緊急令を発令させた。6月30日に、ナチス親衛隊が党内外の政敵116名を法手続きによらずに殺害した(長いナイフの夜事件)。

ドイツ人のマンは、ナチスがその凶暴性を表わす以前から、ナチスを批判した。

ノルウェー人のハムスンは、ナチスがその凶暴性を表わしてからも積極的にナチスを支持した。

1933年、ドイツ国会議事堂放火事件の後、ゲシュタポは反戦活動家カール・フォン・オシエツキーを逮捕し、強制収容所に送った。翌年、11月23日にオシエツキーはノーベル平和賞を獄中で受ける。

これにたいし、ハムスンはノーベル賞を与えることに反対する。「ドイツの新しい指導者を困らすためにオシエツキーはわざとドイツにとどまった」と、ののしる。ハムスンの言をマンは日記に書きこんだ。

池内は、ハムスンがなぜナチスを支持したかをつぎのように推測する。

「ハムスンはつねに都市文明を批判してきた。大地に根ざした農民や職人を称賛し、著名な作家となってのちも北欧の寒村に住みつづけた。ハムスンの好んだ人物は腐敗した文明社会からのはずれものであり、それがヴァガボンド(放浪者)として遍歴する。」

「このような作家にはナチス的原理が20世紀の福音のように思えたはずだ。金銭万能の資本主義ではなく、総体としての国民社会主義、打算のうごめく多数決ではなく、強烈なフェーラー(指導者)への信頼と服従による指導原理。」

じっさい、ヒトラーも故国オーストリアでは敗残者であり、ドイツに流れてきたヴァガボンドである。

ハムスンは非常に貧しく生まれ、ひきとった叔父に虐待され、学校にも満足に行けず、それにもかかわらず、生き抜いて作家になり成功した人である。池内の言うように、ナチスは革命による国民共同体を唱えていたから、ハムスンはとりこまれたのであろう。

フロムの言うように、ナチス批判は腰をいれてなすべきである。