1981年10月4日に開館した札幌市青少年科学館は、2022年8月22日から長期休館になりました。

私の記憶によれば、科学館の長期休館は、これで3度目です。

1度目=第2期整備建築工事着工のために1995年7月から1年8ヶ月の休館

2度目=耐震補強工事に伴い2013年5月から9ヶ月の休館

3度目=展示物大規模リニューアル及び施設の長寿命化等のため改修工事で2022年8月から1年6ヶ月の休館(予定)

ずいぶんと長期の休館で寂しい限りです。

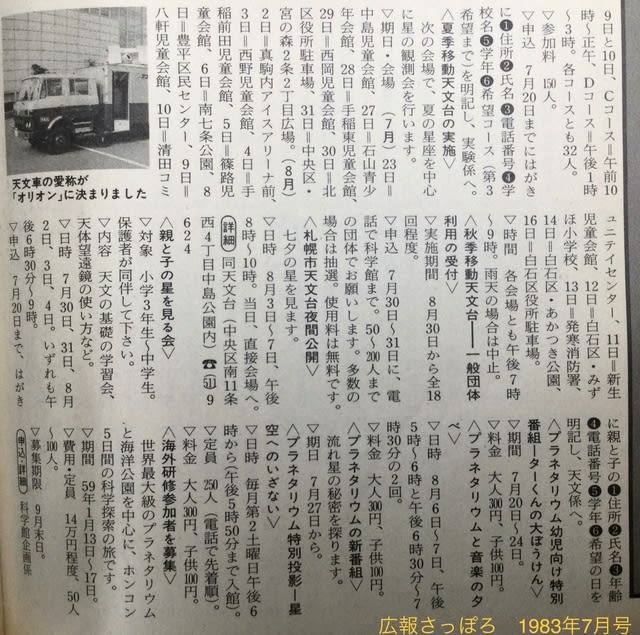

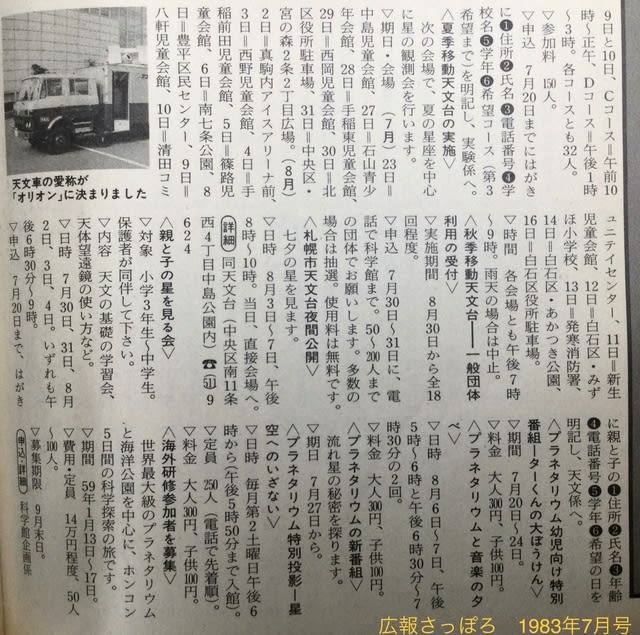

昔を振り返ろうと、1983年7月号の広報誌に掲載された科学館からのお知らせ記事を探し出しました。そのうちの天文関連の記事を掲載します。今から39年も前ですね。

なお、ブログへの掲載は、適切なクレジットを表記すればOKとの札幌市広報課さんから承諾を得ています。

移動天文台(市内各地での星空観望会)

当時は参加者が50人から200人ぐらいの団体という条件で受け入れていました。申し込みが多く抽選会場は熱気ムンムン。

当選の可否で、ため息や歓声が凄かった思い出があります。

2022年8月現在の募集は参加者が100人以内で、申し込みは2ヶ月前に変わっています。(コロナ禍以前の参加者最大枠は120人以内だったと記憶しています)

札幌市天文台夜間公開

過去も現在もほぼ同様に年間60日ほど開催されていますが、2022年9月現在、コロナ禍防止の観点から完全事前予約制に変更されています。

親と子の星を見る会

星の学習をした後、晴れていれば科学館の屋上で移動用の望遠鏡20台ほどで行う観望会です。

プラネタリウム幼児向け特別番組 ターくんの大ぼうけん

天文スタッフ5人による自主制作番組です。科学館の研究紀要に詳しい制作記事があります。イラストが得意な嘱託職員の菊地えり子さんが全ての作画を担当。スライド作成、補助投影機の設定、投影プログラミング、音響テープの作成など全て自主制作した番組です。

プラネタリウムと音楽の夕べ

音楽のテーマを決め、プラネタリウム投影を行なっていました。

プラネタリウム特別投影 星空へのいざない

夜に様々なテーマでプラネタリウム投影を行った後、晴れていれば屋上で口径60cm反射望遠鏡や小型の口径8cm屈折望遠鏡で観望会をほぼ毎月行っていました。

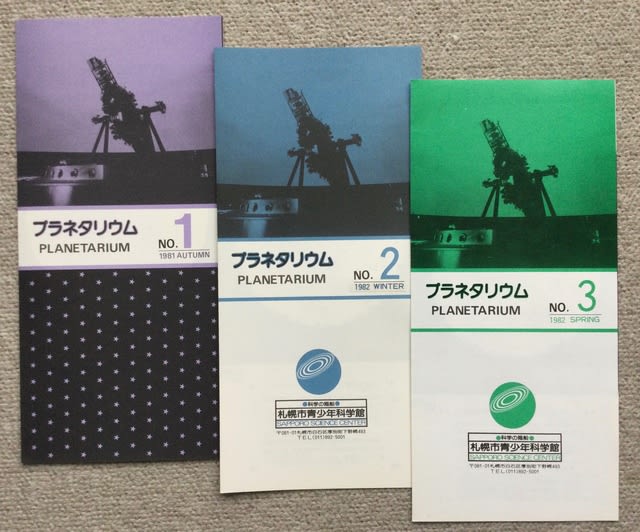

科学館が開館した1981年10月以降に作成されたプラネタリウムのパンフレットの一部です。当時は年4回の「秋号・冬号・春号・夏号」を作成していました。

開館した1981年から1984年までに作成されたNo1からNo9までのパンフレットを私は保管しています。

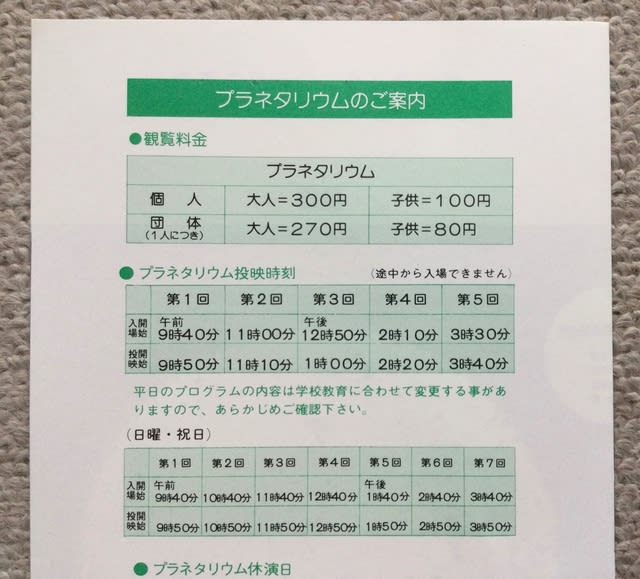

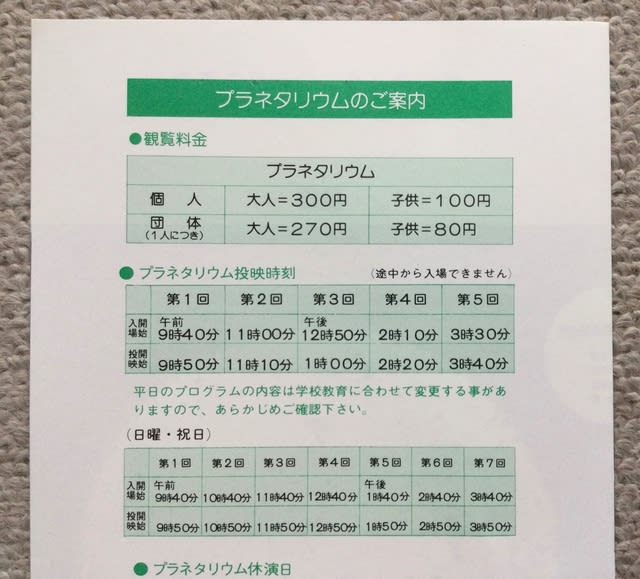

私が科学館に在籍しプラネタリウムの投影をしていた頃、日曜祝日のプラネタリウム投影は1日7回、平日は5回投影していました。

土曜日も7回投影していたような記憶がありましたが、土曜日は5回だったことがこのパンフレットで判明。徐々に記憶違いが増えてきました。(汗)

ところで、開館当時のパンフレットでは「投映」と表記しています。現在は「投影」と表記するプラネタリウム施設が殆どなのですが、プラネタリウムの原理からいえば「投映」の方が妥当な気がします。

なお、プラネタリウム機器メーカーの五藤光学研究所では「プラネタリウム投映機」と表記しています。

私の記憶によれば、科学館の長期休館は、これで3度目です。

1度目=第2期整備建築工事着工のために1995年7月から1年8ヶ月の休館

2度目=耐震補強工事に伴い2013年5月から9ヶ月の休館

3度目=展示物大規模リニューアル及び施設の長寿命化等のため改修工事で2022年8月から1年6ヶ月の休館(予定)

ずいぶんと長期の休館で寂しい限りです。

昔を振り返ろうと、1983年7月号の広報誌に掲載された科学館からのお知らせ記事を探し出しました。そのうちの天文関連の記事を掲載します。今から39年も前ですね。

なお、ブログへの掲載は、適切なクレジットを表記すればOKとの札幌市広報課さんから承諾を得ています。

移動天文台(市内各地での星空観望会)

当時は参加者が50人から200人ぐらいの団体という条件で受け入れていました。申し込みが多く抽選会場は熱気ムンムン。

当選の可否で、ため息や歓声が凄かった思い出があります。

2022年8月現在の募集は参加者が100人以内で、申し込みは2ヶ月前に変わっています。(コロナ禍以前の参加者最大枠は120人以内だったと記憶しています)

札幌市天文台夜間公開

過去も現在もほぼ同様に年間60日ほど開催されていますが、2022年9月現在、コロナ禍防止の観点から完全事前予約制に変更されています。

親と子の星を見る会

星の学習をした後、晴れていれば科学館の屋上で移動用の望遠鏡20台ほどで行う観望会です。

プラネタリウム幼児向け特別番組 ターくんの大ぼうけん

天文スタッフ5人による自主制作番組です。科学館の研究紀要に詳しい制作記事があります。イラストが得意な嘱託職員の菊地えり子さんが全ての作画を担当。スライド作成、補助投影機の設定、投影プログラミング、音響テープの作成など全て自主制作した番組です。

プラネタリウムと音楽の夕べ

音楽のテーマを決め、プラネタリウム投影を行なっていました。

プラネタリウム特別投影 星空へのいざない

夜に様々なテーマでプラネタリウム投影を行った後、晴れていれば屋上で口径60cm反射望遠鏡や小型の口径8cm屈折望遠鏡で観望会をほぼ毎月行っていました。

科学館が開館した1981年10月以降に作成されたプラネタリウムのパンフレットの一部です。当時は年4回の「秋号・冬号・春号・夏号」を作成していました。

開館した1981年から1984年までに作成されたNo1からNo9までのパンフレットを私は保管しています。

私が科学館に在籍しプラネタリウムの投影をしていた頃、日曜祝日のプラネタリウム投影は1日7回、平日は5回投影していました。

土曜日も7回投影していたような記憶がありましたが、土曜日は5回だったことがこのパンフレットで判明。徐々に記憶違いが増えてきました。(汗)

ところで、開館当時のパンフレットでは「投映」と表記しています。現在は「投影」と表記するプラネタリウム施設が殆どなのですが、プラネタリウムの原理からいえば「投映」の方が妥当な気がします。

なお、プラネタリウム機器メーカーの五藤光学研究所では「プラネタリウム投映機」と表記しています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます