卑弥呼の中国思想。信長の中国思想。普遍的考察論。

◆はじめに 3世紀の卑弥呼と16世紀の

織田信長を歴史の時間軸 と言う定義で

比較研究する事は学門的に成り立たな

い研究である。しかし我々日本人は令和

の現代に至 るまで中国で産まれた漢字

文化の伝播の中で漢字 を使いカタカナも

ひらがなも漢字を簡略化した日本 文字と

して応用している現実がある。我々が

中国文化の影響と流を受け ている事は

否定できない。時代を超え地域を越えた

文化の流れを大観する研究を比較研究論

と言う学門 分野が比較研究論と言われ

ている。卑弥呼と信長に 共通する発想に

は中国思想への憧憬に共通根がある事だ

◆3世紀の倭の女王、卑弥呼と台与の魏国への朝見 と憧憬。

古代の倭国の2女王は中国大陸の魏国に

「みつぎ物」と朝見を繰り返している

事は『魏志倭人伝』の良く 伝えるとこ

ろである。我々の遠い先祖の国家倭国に

女王が君臨し倭国を統治した事が記され

ている。

◆中国の道教や方位学や呪術の影響

日本には古来より道教や方位学陰陽

道や様々な仏教や密教が混在する。

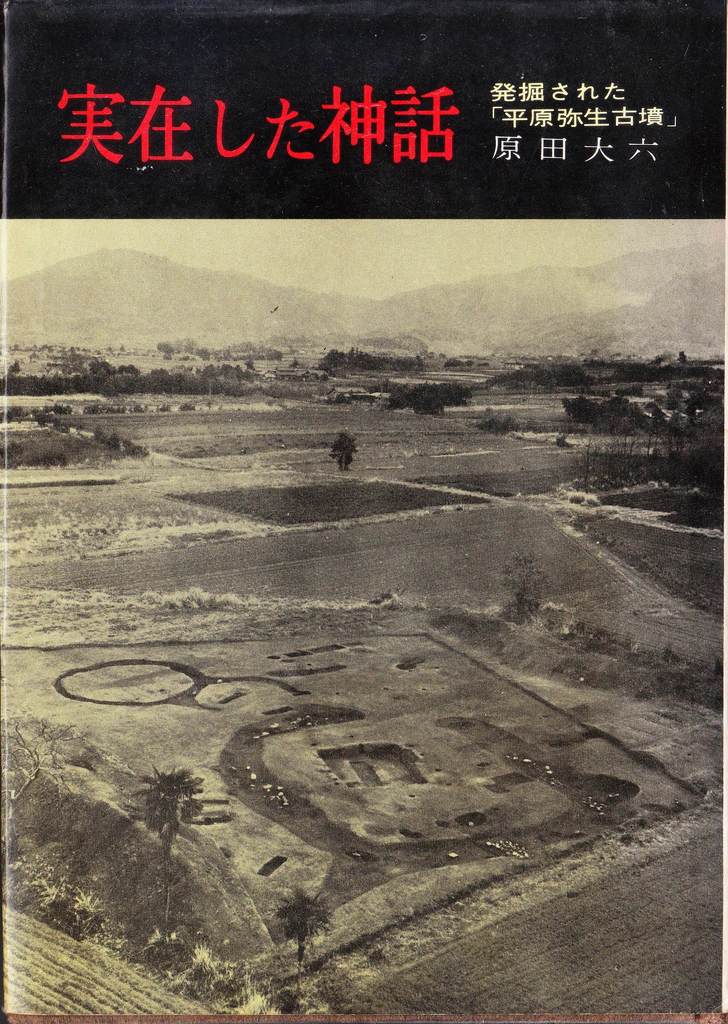

◆九州平原弥生遺跡の特異性

三世紀の九州の祭祀王の平原弥生墓か

らは当時の弥生の時代からは想像でき

ないこれはもう倭国王なにがしの墓と

言わざるをえない内容の大量の鏡が出

しているその中には現代皇室も神宝と

とする八咫の鏡と胴寸とされる大型鏡

も存在して驚愕せざるをえない。

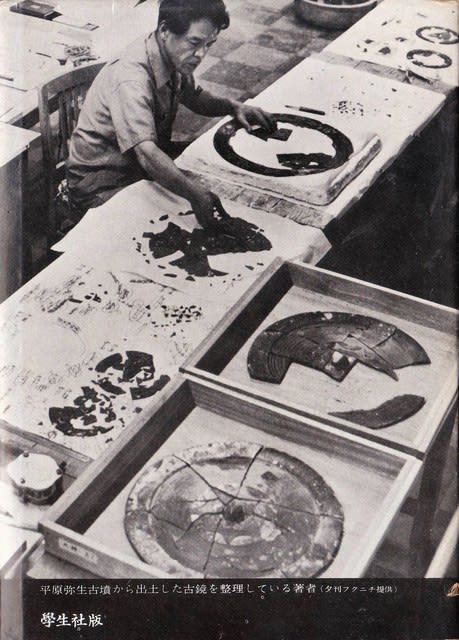

↓弥生古墳から出土した鏡を復元する

原田大六先生。学生社『実在した神話』より

この巨大な古代弥生の鏡は46㎝の口径を

持ち一説に現代皇室に伝承される八咫の

鏡と同寸とする説も存在する。それにし

ていもこの様な大型鏡を所持する倭の王

とは魏志倭人伝の言う卑弥呼や台与のも

と思わずにはおれない荘厳な神秘性を秘

めている。↓同書

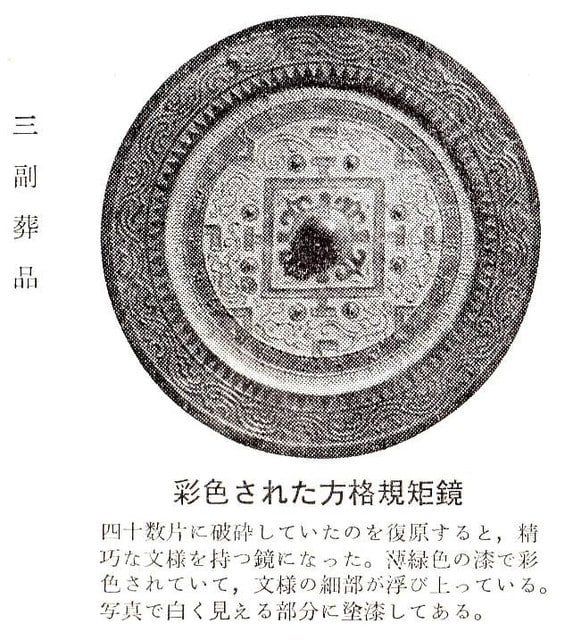

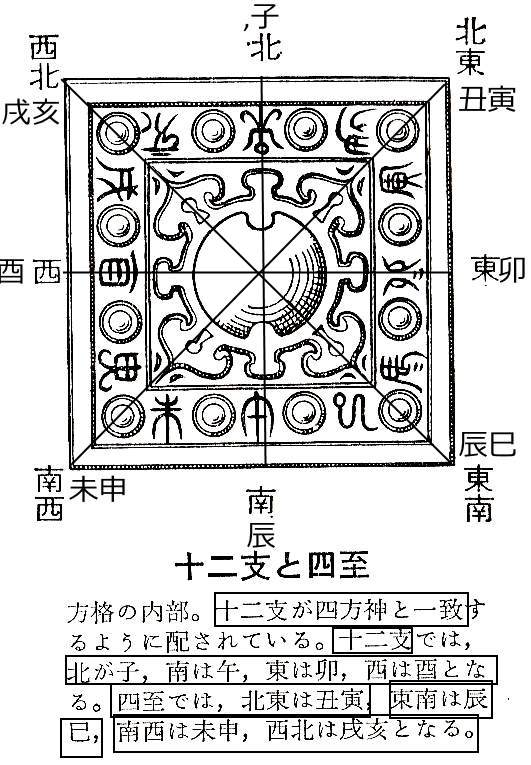

多数出土(40数面)した方格規矩鏡(学生社版)

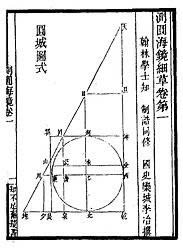

規矩とは

「規」がコンパスの事であり

「矩」がL型の矩「大工のカネ尺」の事だ。

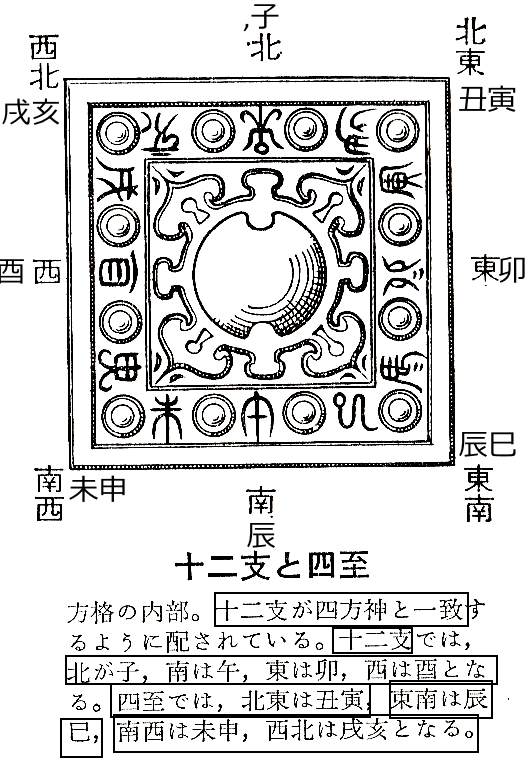

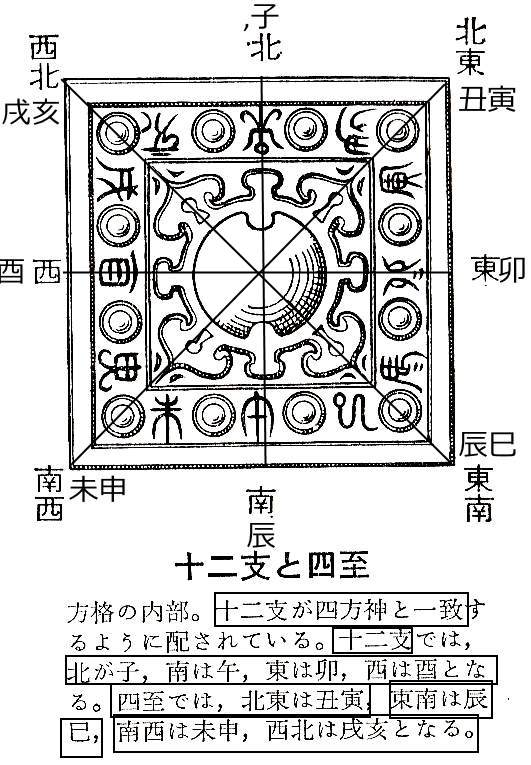

平原弥生古墳から発見された大量の銅鏡の

方格規矩鏡の意味の

方格とは方位である十二支

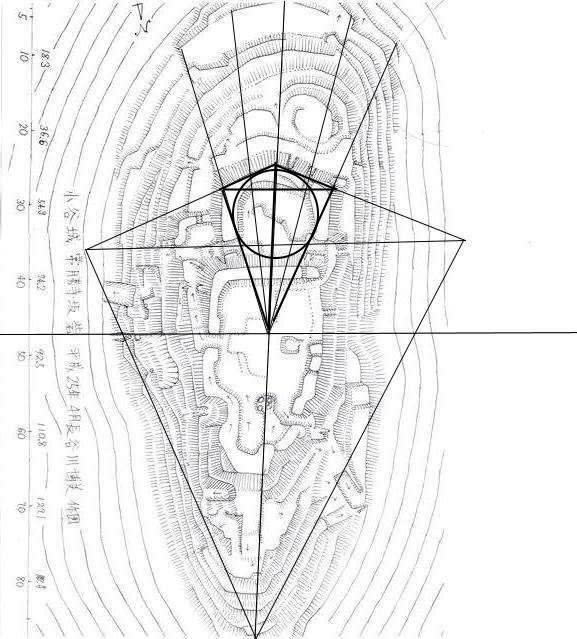

また四至は下図の様な方位を言う。

この方格規矩鏡に解りやすく方位を

いれるとこうなる。

簡単に言うなら四方八方と言う方位だ。

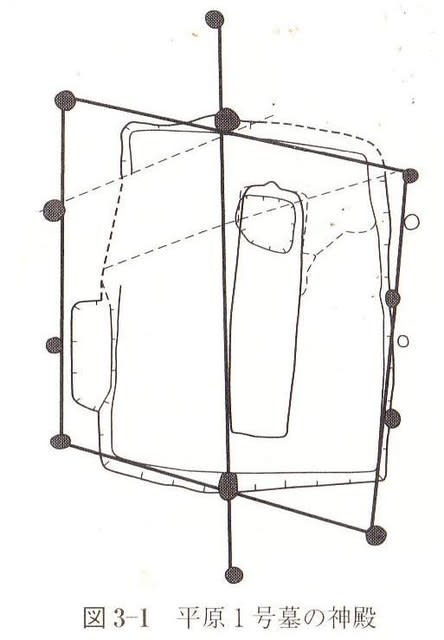

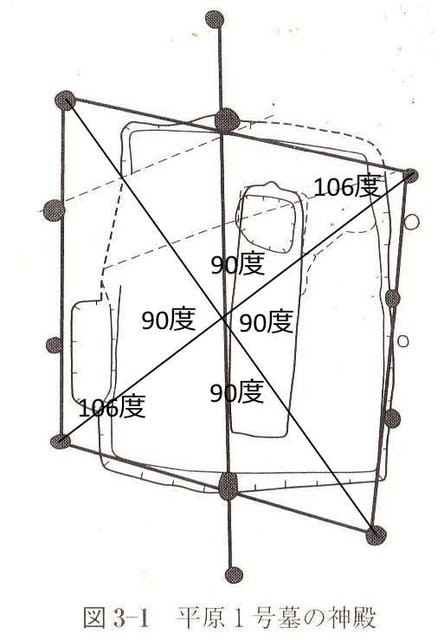

しかしこの平原弥生墳墓には葬祭儀礼

の時には以下の様な神明造りながらも

歪な建築物異様な平面形状であると言

る。

↑これに私が対角線挿入すると矢張り

異常で歪な神明造りの建築物と言える

地下世界に埋納された弥生倭国の貴人

をモガリ「喪仮」喪に服す建物の形状

の異様さに私は着目する。日本人にと

り菱形とは忌中を意味する地下世界の

暗示なのか民俗学的には未だ証明され

ていない。

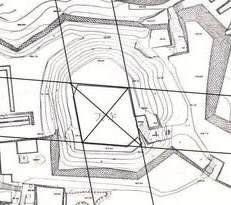

◆安土城の天守石蔵の特異性

私は偶然にも天正4年築城の安土

城天主石蔵に不等辺四角形菱が潜在

する事を発見した。

しかし安土城天主石蔵礎石の礎石

列と石蔵の形状には著しい齟齬や

矛盾を強く感じる。自ら天下布武

を目指す題目を唱える織田信長の

安土城天主が歪な菱形の文化の中

に拘束されてよいものか?信長な

らば正方形天主台を作れるはずだ。

何故地下蔵が石垣菱形なのかが謎だ?

こんな不思議で不可解な事は無いのだ!

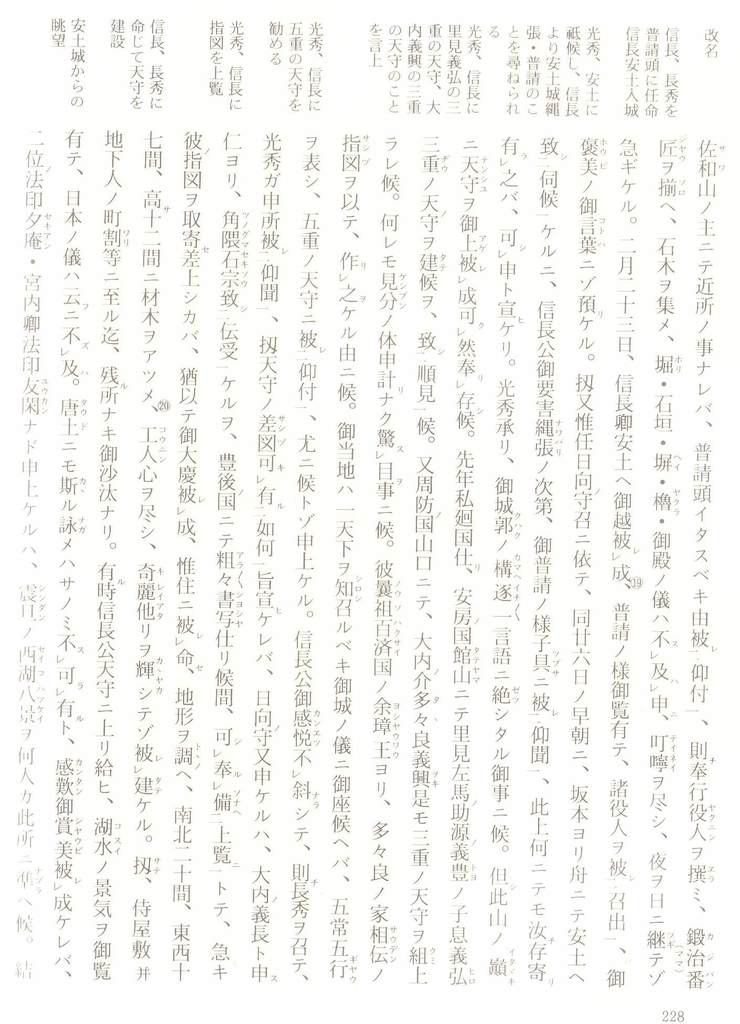

さて安土城天主の内装を当時第一級文献

の資料『信長公記』天正四年から抜粋し

て見てみると。

「六重め八角四間あり。外柱は朱なり。

内柱は皆金なり、釈門十大弟子等、尺尊

成道御説法の次第、御縁輪には餓鬼ども、

成道御説法の次第、御縁輪には餓鬼ども、

鬼どもかゝせられ、御縁輪のはた板に

は、しやちほこ、ひれうをかゝせられ、

は、しやちほこ、ひれうをかゝせられ、

高欄ぎほうし、ほり物あり。上七重め、

三間四方、御座敷の内、皆金なり。そとがは

、是れ又、金なり。四方の内柱には、上龍、

下龍。天井には天人御影向の所。御座敷の内

には、三皇、五帝、孔門十哲、商山四皓、

七賢などをかゝせられ、」と当時の唐、天竺

の文化そのものを安土の内装に用いている事

がわかる。織田信長を奇天烈な人物と評価す

以前に冷静彼の学んだ学門が現代で言うなら

ば日本史ではなく東洋史学科の大学院生とも

言える唐、天竺の文化の羅列が見られる事で

ある。信長の学歴や海外への憧憬が明確に読

み取れる内容である。信長が用いた麒麟花押

も中国思想そのものである。麒麟とは泰平の

世が訪れる時に出現する聖獣の事である。

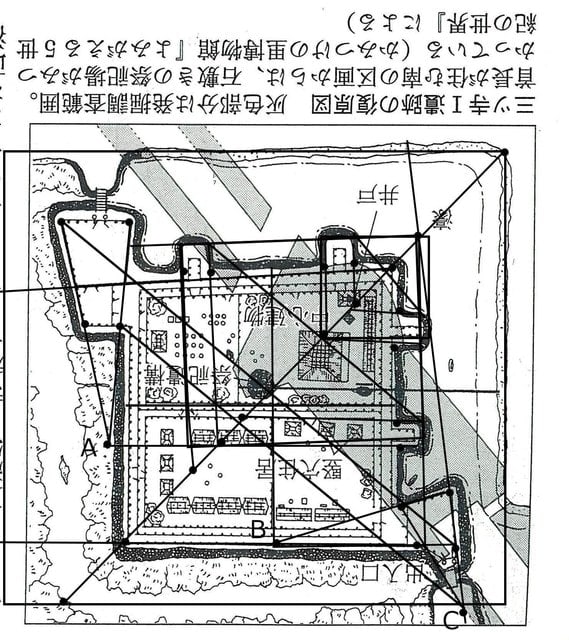

◆安土城天主の方位を考察する。

織田信長の安土城天主はもう言うまでも

なく東洋の方位学十二支や四至の影響の

基礎にして作られていると思われる。

それは当然の如く方格、方位学そのもの

であろう。とくに私は菱形の形状に着目

したい。日本の菱型の文化は何を意味す

るものなのか?安土城と天主の方角など

だれでも歴史フアンならば簡単に即時に

解明する事が出来るだろう。

北は子の方向、玄武とも言う。

北東は丑寅「うしとら」である。

東は卯の方向、青竜とも言う。

東南は辰巳「たつみ」である。

南は牛「うし」、朱雀でもある。

西南は未申「ひつじさる」だ。

西は酉「とり」で白虎とも言う。

西北は戌井「いぬい」と言う事。

◆日本史の中の不可解な菱形

五世紀の豪族館三つ寺Ⅰ遺跡は

異様な菱形文化の流れだ。しかも

中世の武士居館よりも横矢の構が

充実している事に驚きを隠せない。

◆余談

余談ではあるがこの安土城天主の

東南つまり辰巳の方向には天主と

安土の御殿を接続する橋台の礎石

が考古学的に発掘確認されている。

江戸期に改修された丹波福知山の城の

平面形状も歪な菱形を呈して不思議だ。

この菱櫓は明智氏によるものではない。

なんとも建築物として中途半端な平面

構造であるが日本の菱形の文化を継承

している事は明白である。

しかしながら日本文化の中に菱形が

存在する現実は今後比較研究論とし

て研究してみたいと思う。織部焼に

せよ対角線を用いて内接円の図形も

用いるモダンさに驚く私ではある。

こんなモダンな焼き物を良く作った

ものだ斬新と言うかとにかくモダン。

◆閑話休題

さて菱形建物研究の文化論を展開した

訳であるが。そもそも対角線の文化

安土城石蔵の歪な並行四辺形に近い

形状に設計した人は誰であろうか?

織部は菱形を好み信長は菱形文化を

安土城天主の石蔵に採用した事は

現実である。さてさて戦国の世に

菱形を好む武将が実在したのか?

◆宣教師達の明智光秀の評価

宣教師達は光秀を築城に長けた人

で琵琶湖畔に建設した彼の坂本城

を当時世人は安土城に次ぐ二番目

に立派な城と評価している。

◆神祇官吉田兼見の記録

『兼見卿記』には明智が琵琶湖畔の

坂本に既に元亀年間末年頃から天主

を有する城郭を記録し後に小天主も

造作普請した様子を記録して光秀の

築城家としての様子を記録している。

この城が坂本城である。

◆二次資料『明智軍記』の記述

軍記物の『明智軍記』は文献資料に

文献史学に用いて引用する事が出来

ない百年後の明智伝説集であり是を

採用できない。しかしこの軍記物で

明智は織田信長に安土城天主の助言

をして丹羽長秀が是を普請奉行とし

て安土天主を完成する物語となって

いる。これは荒唐無稽な伝説の類と

思われる。

さてさて私は正方形とは異なる菱形の

文化にこだわって研究言及してきたが

果たしてこの安土城天主の菱形を誰が

設定設計したのであろあか?信長自身

かそれとも菱形に拘る古田織部などの

武将の城郭縄張論に属するものか?それ

とも安土城を太陽日の出日の入りそして

夏至、冬至、の日昇日没を観測する天体

観測台と解釈するべきか?後に江戸幕府

は正式に天体観測台を作っているのだが?

明智十兵衛光秀こと惟任日向守が安土城

の天主を東国の三島歴三島暦に適応した

太陽暦を作成する為の日迎えの祭祀の為

に菱形を信長に安土城天主建設の時に

進言したのであろうか?空想は止めたい。

◆明智十兵衛光秀の黒印は不気味な菱形!

全国の歴史研究家は光秀の菱印など全く

無頓着で世の中も大河ドラマ麒麟が来るに

夢中で喜んだ事だろうか?明智光秀黒印

が不気味な菱形である現実にも着目して

ほしいのである。断っておくが私はSF

や幻想論を言うつもりは一切ない菱形の

謎を考察する平凡な研究家なのである。

しかしこの光秀の黒印は全体も菱形

人と思しき頭部も菱形それにその印

の形相睨み目であり誠に不気味な物。

これは果たして贋作か?本当に光秀

のものだろうか?疑問も残るところ。

まさか日本の菱形文化を考察する過程

で明智光秀の刻印に巡り会うなどとは

私は考えもしなかった事である。