近江坂本城ビイスタ論宇佐山城ビイスタ論

◆対談者

長谷川先生の城郭ビィスタ論動画は画期的

て゛日本全国の人々に見られていますよ!

今回の投稿では明智光秀の近江坂本城の

ビイスタ工法を是非とも解説して下さい。

◆対談者

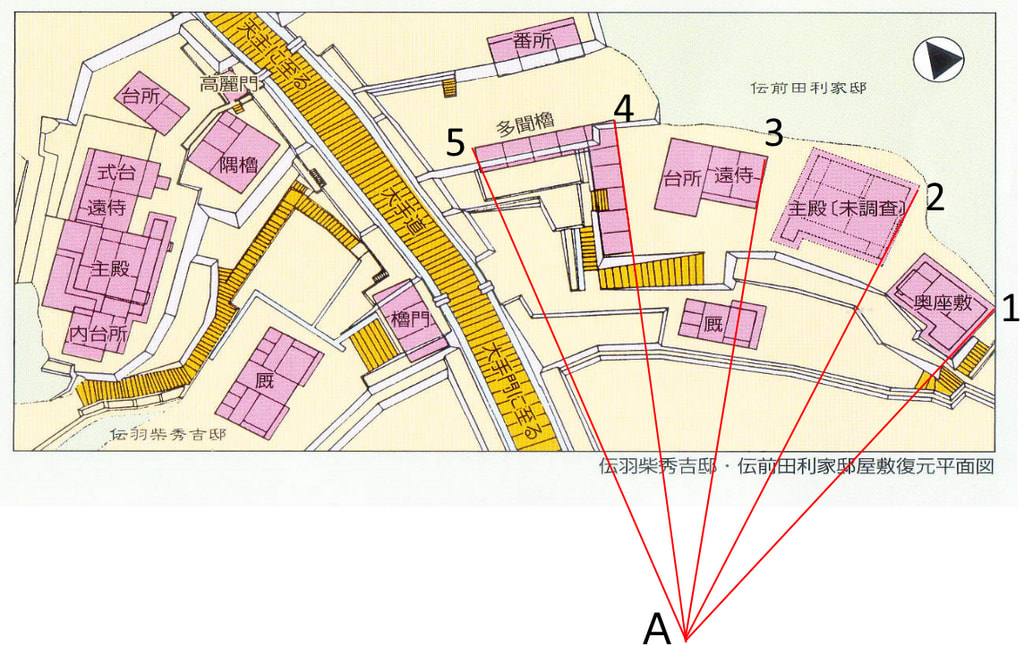

最近安土城伝前田利家邸の建物配置に

びっく!感動致しました!やっばりと!

ビイスタ理論を再認識しましたよ!

◆長谷川

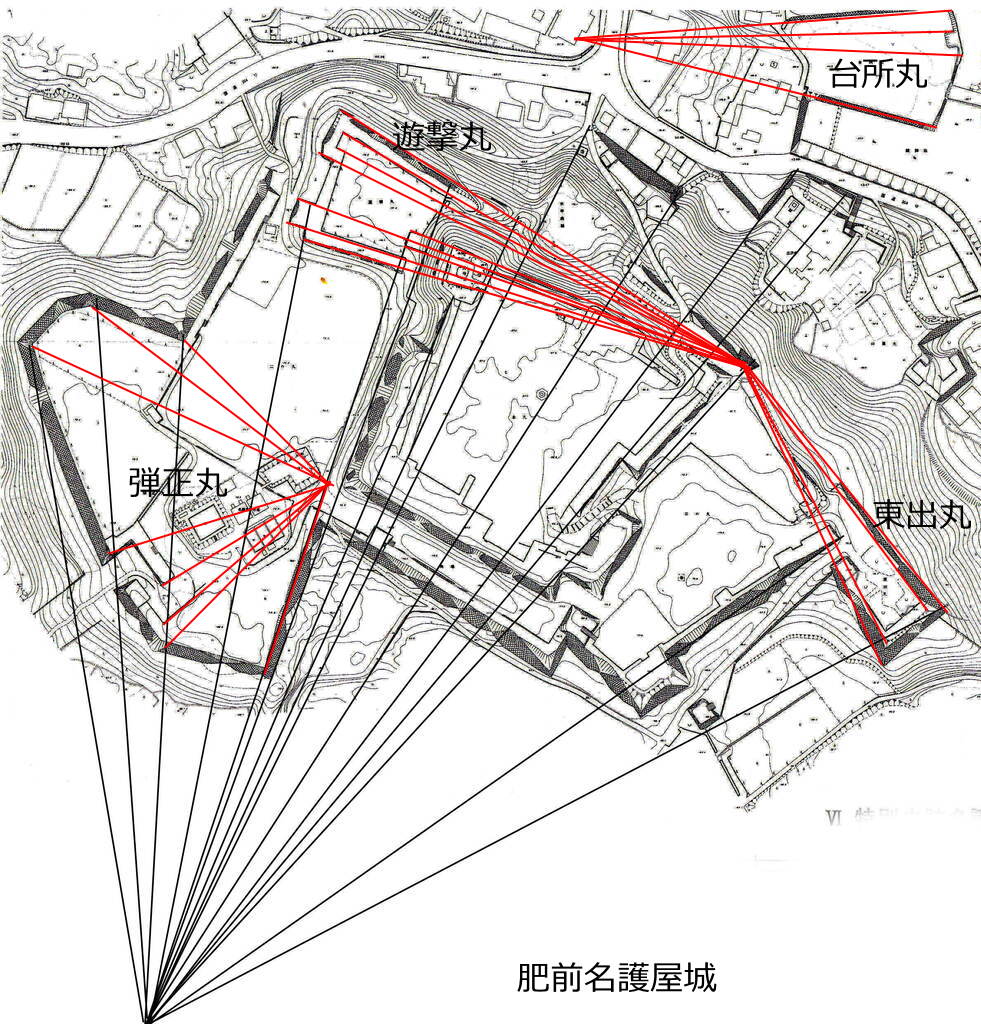

太閤秀吉の肥前名護屋城でも各郭で放射状の

縄張を実施しております。

城郭ビイスタ論 上文字クリック

◆対談者

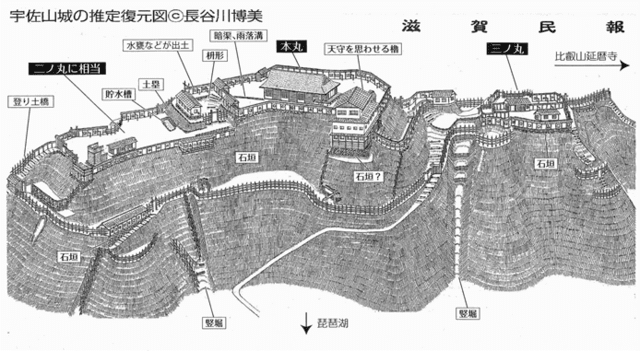

宇佐山城とは如何なるイメージの城ですか?

私は織田信長、森三左衛門など典型的な元亀

の騒乱「志賀の陣」の織豊城郭と考えている。

◆長谷川

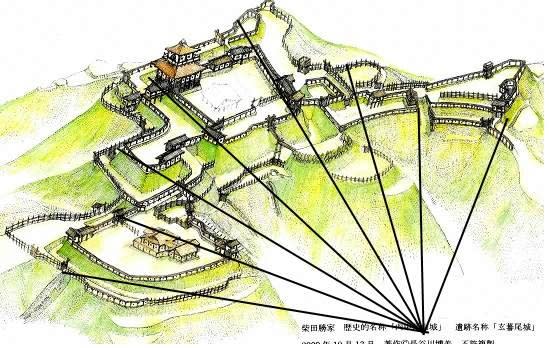

▼概略、概は、この様な城かと推定されます。

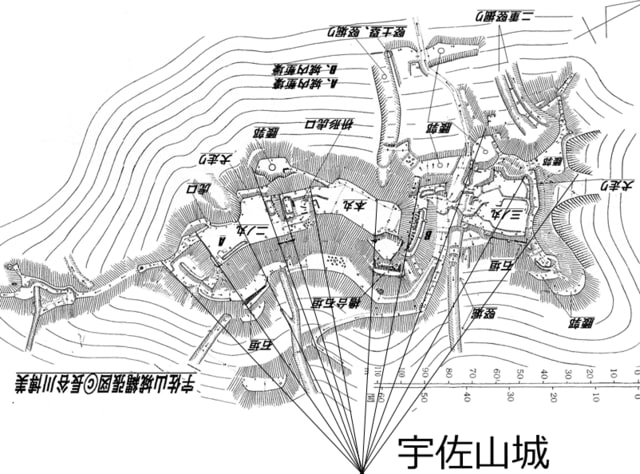

◆対談者 大津市の「宇佐山城」に

今話題の城郭ビイスタ論は存在下しますか?

◆長谷川

大津方面から見た宇佐山城の石垣は大津方面

から見て要所に石垣を配置して光背効果を高

めていた事でしょう。光背効果=見栄え効果

宇佐山城にビイスタ工法存在したと思います。

◆対談者 参考の為に

元亀から天正に年号が変わる時期の織豊城郭

織田信長の虎御前山城の形状を教えて下さい。

▼虎御前山城西からの測量平面図 西からの放射縄張

▼虎御前山城 東からビイスタ様相図は概ねこの様な形状

◆長谷川

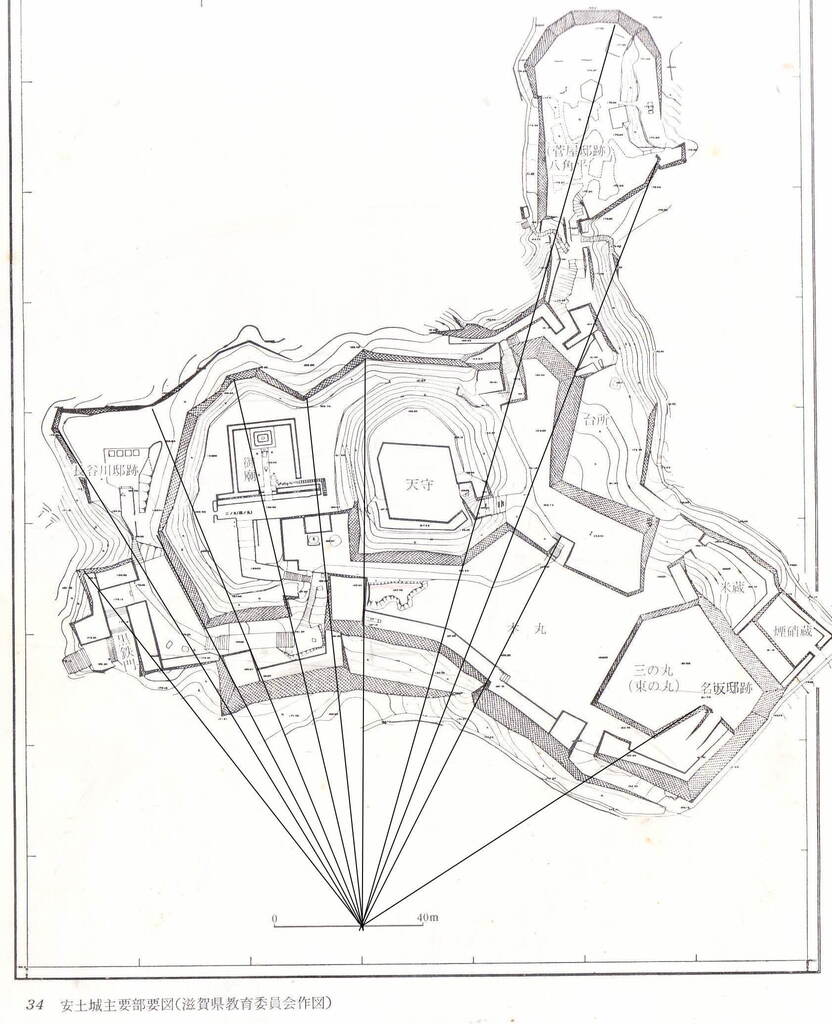

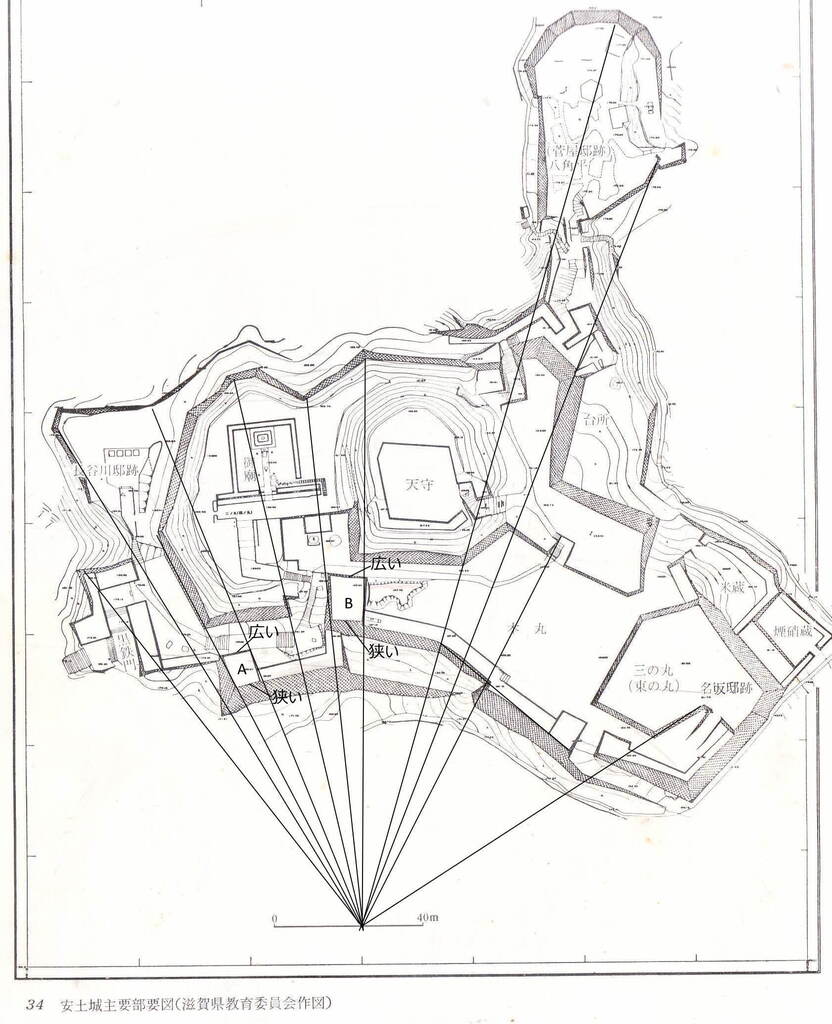

▼天正4年~天正10年 織田信長 丹羽長秀普請

羽柴秀吉「普請工事参加/信長公記」にある安土城

における城郭ビイスタ工法は真に見事なものです。

▼よく観察するとトリプル、ビイスタ工法です。

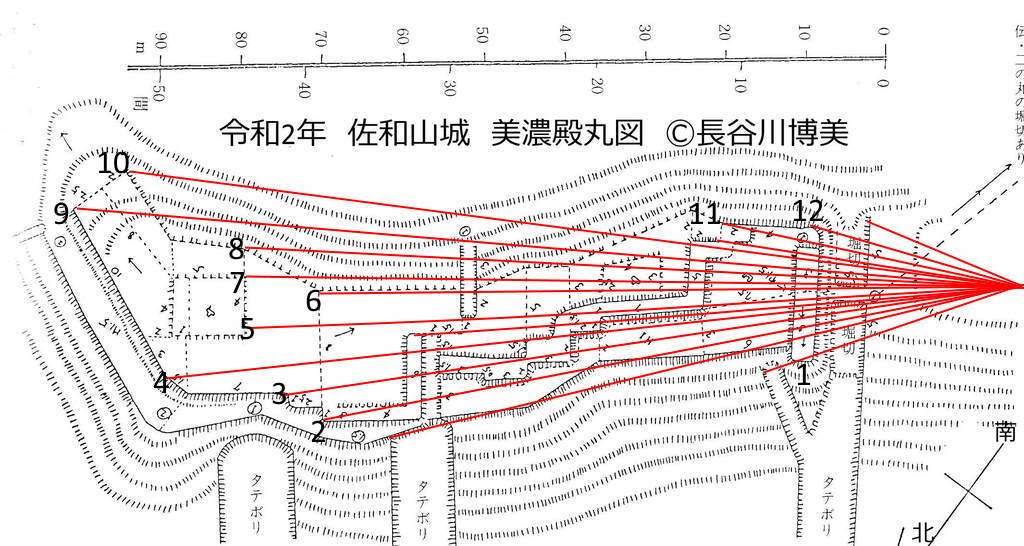

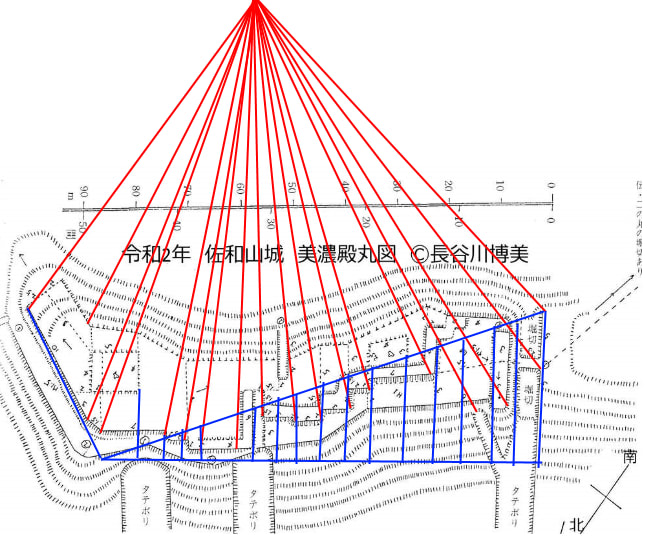

▼丹羽長秀居城 佐和山城 本丸ビイスタ形状

▼織豊系城郭 近江佐和山城のビイスタ工法

『多賀大社社頭絵図』澤山城=佐和山城

大天守と小天守の棟の向きが異っている。

つまり城地の地形が「く」の字を呈する。

▼天正10年1583年限定の織豊城郭内中尾山城「玄蕃尾城」

▼同城のビイスタ工法 越前側よりの見晴

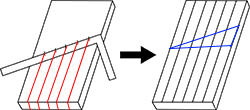

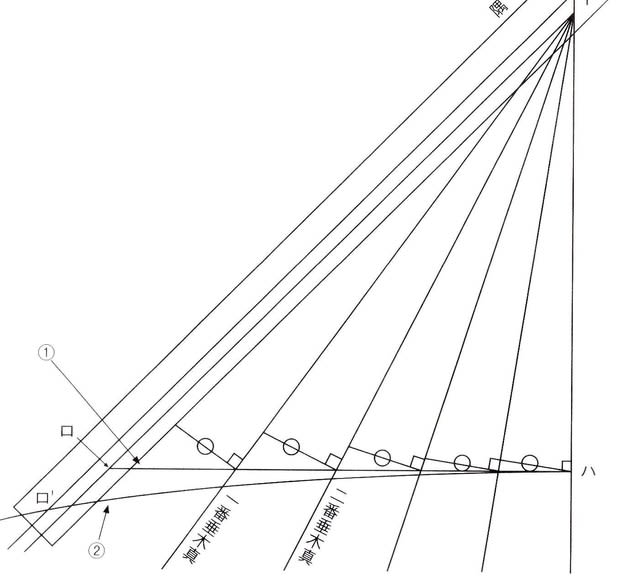

▼規矩術「きくじゅつ」

曲尺で角度タンジェント計算できる東洋の分度器

▼天正3年まで羽柴秀吉が在城した近江小谷城本丸ビイスタ工法

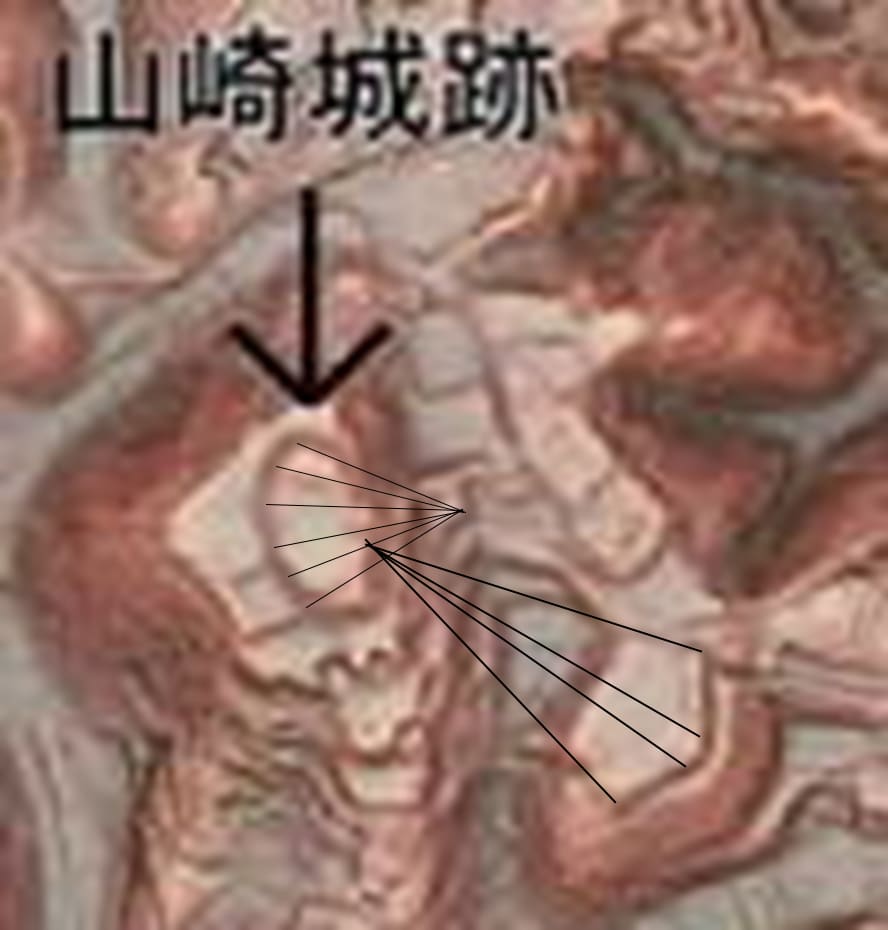

▼天正天王山山城 羽柴秀吉築城の山崎城 ビイスタ工法が存在

▼天正天王山山城 羽柴秀吉築城の山崎城 ビイスタ工法が存在

▼▲右下の曲輪が「く」を呈している事にも注目!

▲各所に放射状縄張が認められる。

▼織豊系城郭 豊臣秀吉 秀長の城をベースとする若山城

ギザギザに規矩術を用いて横矢石垣を設定している点!

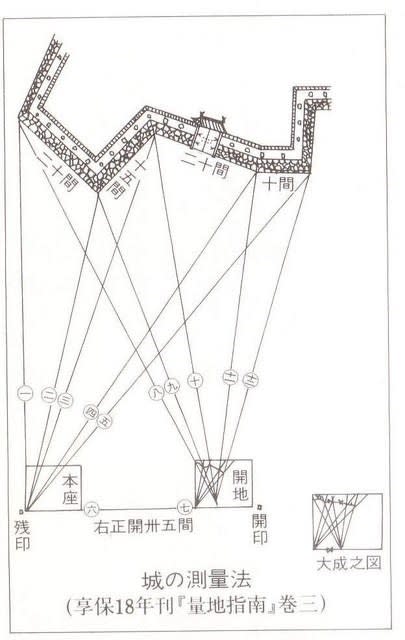

▼江戸時代の城郭測量方法これが日本本来の測量技術!

▼天正11年1583年の羽柴秀長と羽柴秀吉の田上山陣城

▲1583年天正11年 賤ケ岳合戦の際の実質秀吉の本陣

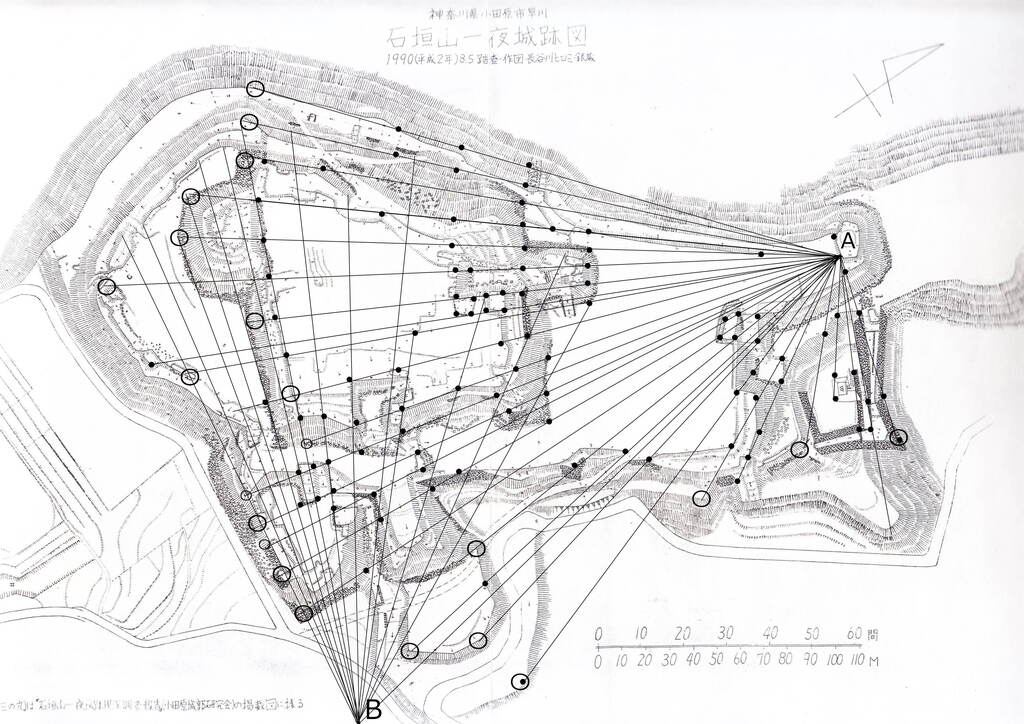

▼天正関白羽柴秀吉の小田原陣の石垣山城ビイスタ工法

▼織豊政権とくに羽柴秀吉と関係の深い備前岡山城ビイスタ

放射線計画企図した内と外がリンクした縄張を展開している!

▼再度 近江安土城 織豊城郭の典型 素晴らしい扇型だ

▲内中尾山城=天正11年の柴田勝家玄蕃尾城

◆近江坂本城 ウイッキペデイアより引用

坂本城(さかもとじょう)は、近江国滋賀

郡坂本(滋賀県大津市下阪本3丁目の坂本城

址公園内)にあった日本の城である。明智

光秀の居城として築かれ、琵琶湖に面する

平城。

坂本城は琵琶湖の南湖西側にあり、大津市の

北郊に位置する。西側には比叡山の山脈があり、

東側は琵琶湖に面していることから天然の要害

を具えた地であった。比叡山は近江国と山城国

にまたがっており、白鳥道と山中道の2つの道は

両国を結ぶ道路が通じており、中世、近世におい

て頻繁に利用され、比叡山の物資輸送のために

港町として、坂本は交通の要所として繁栄してい

た。 現在城郭の大半は宅地化され、推定地の中央

には国道161号が貫通している。 1571年(元亀2年)、

比叡山焼き討ちの後、光秀に近江国滋賀郡が与えら

れ、織田信長の命によって京と比叡山の抑えとして

築城した。宣教師ルイス・フロイスの著書『日本史』

では、安土城につぐ天下第二の城と評されるほどの

ものであった[1]。 元亀2年(1571年)9月比叡山焼

き討ちの後、宇佐山城の城主であった光秀に対して

信長は滋賀郡の支配を命じ坂本城を築城させた。

比叡山延暦寺の監視と琵琶湖の制海権の獲得が目的

であったと思われる。「明智坂本に城をかまへ、山領

を知行す、山上の木にまできり取」(『永禄以来年代

記』)とある。山領というのは延暦寺のことで、比叡

山焼き討ち後、1571年(元亀2年)中に築城が開始さ

れたと思われている。また元亀3年(1572年)12月24

日の吉田兼見の記述によると、「明智見廻の為、坂本

に下向、杉原十帖、包丁刀一、持参了、城中天守作事

以下悉く披見也、驚目了」(『兼見卿記』)とされて

いることから坂本城には天守があり、作事が行われ翌

12月頃には天守がかなり進捗していたと考えられる。

短文ながら天守の壮大さに驚いている様子が窺い知れ

る。また坂本城はイエズス会宣教師のルイス・フロイ

スの『日本史』にも、「明智は、都から4レーグァほ

ど離れ、比叡山に近く、近江国の25レーグァもあるか

の大湖のほとりにある坂本と呼ばれる地に、邸宅と

城砦を築いたが、それは日本人にとって豪壮華麗なも

ので、信長が安土山に建てたものにつぎ、この明智の

城ほど有名なものは天下にないほどであった。」と記

されている。この記述はルイス・フロイスの感想では

あるが、名城安土城と並び称され.る城郭として意識さ

れていた。

その後、光秀は坂本城を拠点に近江国の平定を目指し

た。1572年(元亀3年)-1573年(天正元年)にかけ

て木戸城、田中城を落城させ、また湖面より囲船にて

湖北の浅井勢に襲撃し打撃を与えた。その後、石山城、

今堅田城も攻城し湖南はほぼ手中に収めた。その後坂本

城は近江国における反信長に対する重要な軍事施設と

して使用された。黒井城の戦いでほぼ丹波国を手中に

収めると、1580年(天正8年)亀山城の城主となったが、

坂本城もそのまま城主となっていたようである。

天正10年(1582年)6月2日、光秀は中国攻めには向か

わず本能寺の信長軍を急襲し信長を自害させ、次いで二

条城を攻城し信長の嫡男・信忠を自害させた(本能寺の

変)。だが、同年6月13日山崎の戦いで敗れた光秀は一

旦勝竜寺城に退き、その後坂本城を目指している途中、

山城国の小栗栖周辺で百姓らに襲われ死去したと言わ

れている。一方、安土城の城主となっていた明智秀満

は山崎の戦いでの敗戦を13日の夜に知り、14日未明、

安土城から坂本城に移ってきたが[2]、羽柴秀吉方の堀

秀政が城を囲む中、6月14日の夜、秀満は光秀の妻子

を刺し殺し、自分の妻も刺殺し、自分は腹を切り、

煙硝に火を放って自害したとされる(『川角太閤記』)

[3]。 その後、秀吉に命じられた丹羽長秀が城を再建し

城主となった。その後賤ヶ岳の戦いの軍事上の基地と

して使用され、後に杉原家次、そして浅野長政が城主

となった。この時に城下町が形成されたと思われている。

1586年(天正14年)、秀吉の命を受けた長政が大津城

を築城して居城を移したことにより廃城になり、資材は

大津城築城に使用された。 坂本城は歴史上重要な役割

を果たしていたが、ながらく城の位置や構造については

不明となっていた。しかし1979年(昭和54年)に実施

された発掘調査によって一定の構造が明確になってきた。

城[編集]天正6年(1578年)1月11日に光秀の茶の師匠で

あった堺の津田宗及が坂本城に招かれ茶会がひらかれて

いる。この時の様子は、「御座船を城の内より乗り候て、

安土へ参」(『天王寺屋会記』)と記載されている。城内に

は琵琶湖の水が引き入れており、城内から直接船に乗り

込み、そのまま安土城に向かったようである。従って城

郭の建物が湖水に接した「水城」形式の城であったと思

われている。また吉田兼見が天正10年(1582年)1月20日

に坂本城に訪れた時に「小天守」で茶湯を喫している。

大天主・小天主で構成される高層の天主を中心に城と内堀

で囲まれた主郭があり、その西側に中堀で囲まれた曲輪、

さらにそれを取り巻くように外堀で囲まれた曲輪があった

と考えられる[4]。 1979年(昭和54年)まで坂本城は一度

も発掘調査されなかったため、坂本城の遺構に関してはほ

とんど注目されなかった。しかし、坂本城跡の中心部で大

規模な宅地開発が計画されたので、これに伴う調査を実施

したことがきっかけとなり、現在に至り断続的に発掘調査

が行われ、城の縄張りなどが少しずつ明らかになってきて

いる。 1979年(昭和54年)に行われた発掘調査では、

10cm-30cmの焼土層が発見された。これは秀満が天守に

火を放ち光秀の妻子もろとも落城した時のものと考えられ

ている。その焼土層の上に整地した層があり、この遺構は

丹羽長秀時代のものと考えられている。

◆対談者

私個人の感覚としてこの元亀天正の頃の城郭とは厳密に

は多くの類例から正方形や凹やコ形の城などありえない

と思っているんです。複数の曲輪を連結連ねた砦を先ず

築き外郭堀を掘削するのが当時の城の常道だと思います。

それに長谷川先生の城郭ビイスタ論を応用すれば少なく

とも坂本城の後半の城主は

「その後、秀吉に命じられた丹羽長秀が城を再建し

城主となった。その後賤ヶ岳の戦いの軍事上の基地と

して使用され、後に杉原家次、そして浅野長政が城主

となった。この時に城下町が形成されたと思われている。

1586年(天正14年)、秀吉の命を受けた長政が大津城

を築城して居城を移したことにより廃城」とあるので

坂本城は玄蕃尾城や宇佐山城や虎御前山城や田上山城

などいわゆる元亀天正の様式「連郭式」とその外を囲

む総構の城郭だったと私個人は考えております。

◆長谷川

坂本城の縄張やビイスタ論の存在は全く解りません!

◆対談者

是非ともヒントだけでも是非御教示下さいませんか?

ある年に坂本城が世間で話題になった時に私達の多く

は湖岸の公園じやなくて坂本城の全体を長谷川先生と

歩きたかったのに、この企画が全く無かったので私は

非常に残念に思います。特に昔ら下坂本の東南寺が

坂本城だと伝え聞いていましたので最近は湖岸移動?

◆対談者

昭和60年代の下坂本の地図をみるとその形に扇形を

読み取る事がわ私は可能だと思います。ビイスタ論

を有効に活用して坂本城の縄張構造考察すべきです。

◆長谷川

私坂本城の縄張やビイスタ論の存在は全く解らない!

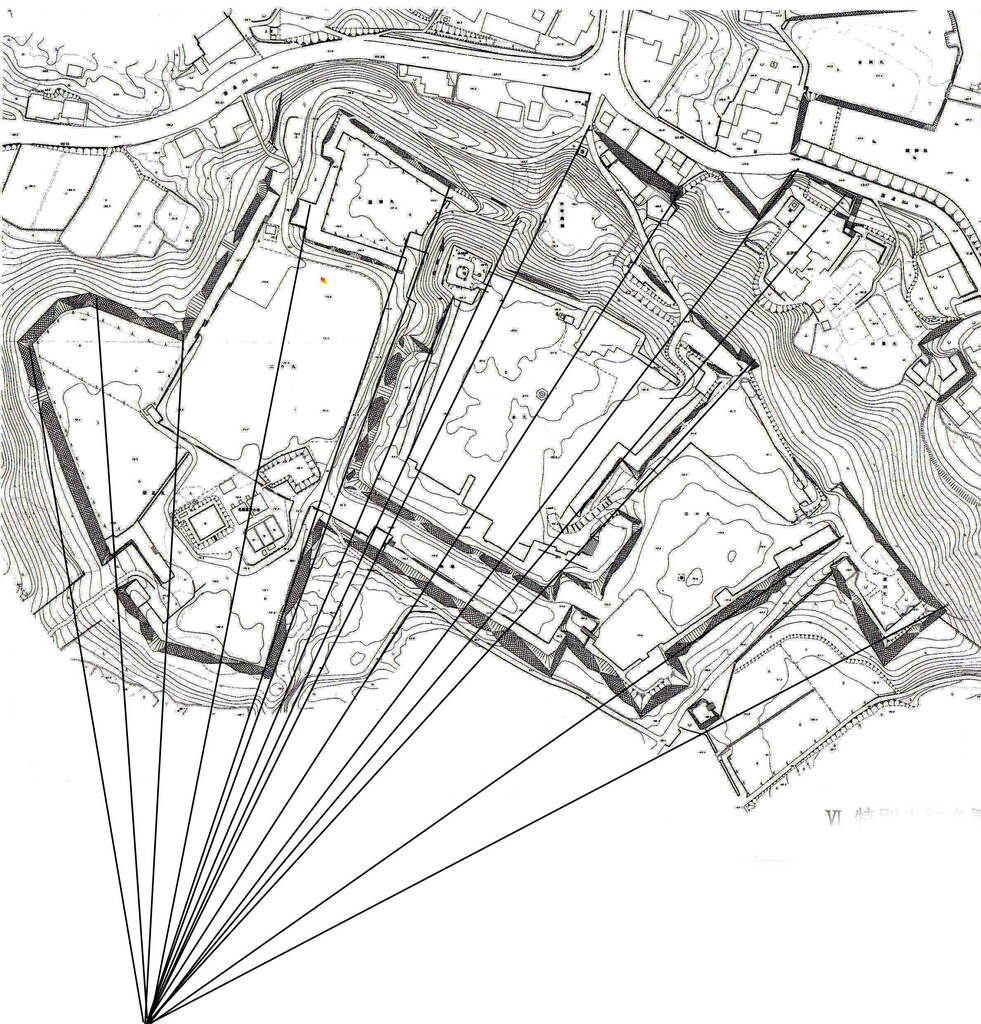

▼近江坂本城跡 昭和60年代の様相

▼城郭の中心分から放射状に縄張りしている。近江坂本城

▼天正大坂城 信長が石山本願寺を摂取羽柴秀吉が築城

※放射線計画企画した内と外がリンクした縄張を展開している!

▼城郭の中心分から放射状に縄張りしている。天正大坂城

▼坂本城は格曲輪も繊細に各曲輪で縄張している。

▼大津市歓喜寺城放射線縄張 各個の曲輪も繊細に縄張

▼文禄慶長の役の際の豊臣秀吉の肥前名護屋城 見事なビイスタ工法の典型

▼やはり坂本城の地割にも扇型ビイスタの残影がある。

▼丹波亀岡城 ビイスタ工法の推定

▼近江坂本城様々な放射線の痕跡が読み取れる

▼近江坂本城様々な放射線の痕跡が読み取れる