兵庫城と別所山城のビイスタ工法

◆兵庫様「匿名」

織田信長の家臣として前田利家を想起しますが

天正11年1583年、賤ケ岳合戦の伝前田利家陣城

は典型的な織田軍つまり織豊系陣城だ先月見学

して感じた。織田信長の側近から兵庫城を与え

られた池田常興の城にも城郭ビイスタ論は適応

されるのでしょうか?是非とも御教示下さい。

◆長谷川

4月16日のウッディパル、城郭フォーラム現地

見学会は確かに別所山陣城を見学しましたが

織豊系城郭としてのビイスタ工法が概略的に

アバウトながら概略的存在した可能性がある。

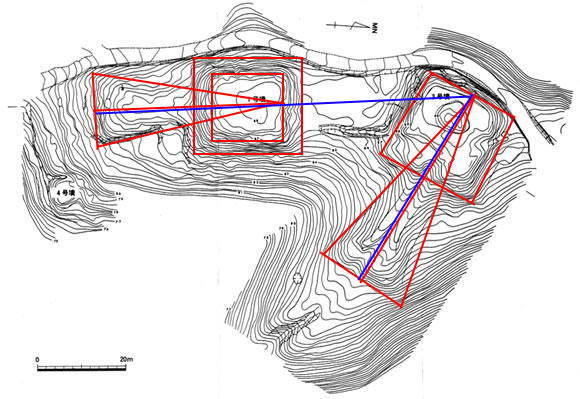

▼別所山陣城

横堀と土塁を見学する余呉城郭研究会の諸氏

▼滋賀県長浜市余呉町別所山陣城長谷川略図

▼滋賀県長浜市余呉町別所山陣城 写真B地点

被写体 余呉城郭研究会 生月茂会長

◆兵庫様「匿名」

現在は無くなってしまった兵庫城にもビイスタ工法

が存在するのですか?今巷間では長谷川先生の提唱

される城郭ビイスタ論は有識者専門家間で、大変な

話題になっておのますが頑強な城郭保守派から完全

否定する人もおられます。令和という新しい時代に

なり長谷川先生の城郭ビイスタ論と動画は全国区に

衝撃的新時代の令和新城郭研究手法の黎明の鐘を

連打されるような新取にして気鋭の学問躍動胎動

さえも感じます。是非とも長谷川先生に今はなき

織田信長家臣池田恒興の兵庫城の城郭ビイスタを

解説を願えないでしょうか?お願い申し上げます。

◆長谷川

兵庫では関西の名門城郭研究会『関西城郭研究会』

様の格別の招聘を賜り浅学非才の凡人長谷川博美

が2回も講演をさせていただける名誉な御配慮賜り

会員各位様には改め感謝御礼の言葉を申し上げます。

◆長谷川

先月4月の見学城郭は伝前田利家の別所山城でした

が先ず以下ウイッキペデイアより引用した池田恒興

の略歴を御紹介致します。

(信輝)・輝政父子により花隈城も落城した。その

功により、織田信長より兵庫の地を与えられた。

9年)花隈城には入城せず兵庫津に城を築いた。

その時の様子は、「池田信輝此津守領の時、花隈

城を毀り、其材石を移してここに築く」(『摂津

名所図会』)とある。しかし1583年(天正11年)

代官として入城した。呼称も兵庫城から片桐陣屋

がここに招かれており、その日記の中には、

「及館主所周以城池門設三重(略)支供官乃秀頼

、三重の門があったことが窺い知れる記載となっている。

◆長谷川

上記で着目したい記録は

「1581年(天正9年)花隈城には入城せず兵庫津に城

を築いた。その時の様子は、「池田信輝此津守領の時、

花隈城を毀り、其材石を移してここに築く」(『摂津

名所図会』)とある。しかし1583年(天正11年)池田

要するに兵庫城はこの時期の典型的織豊城郭の様式に

従って築城されたか考察する事が重要だと思います。

天正11年期築城廃絶の長浜市余呉町の織豊系陣城

別所山陣城と兵庫城比較研究する意義が深く大きい

思います。

◆長谷川

先ず古図に描かれた兵庫城の形状とは以下の如く。

主郭と馬出相当の主郭副郭供えた典型的織豊城郭。

城主池田氏とは出身が関ケ原より東の東国の人物。

◆長谷川

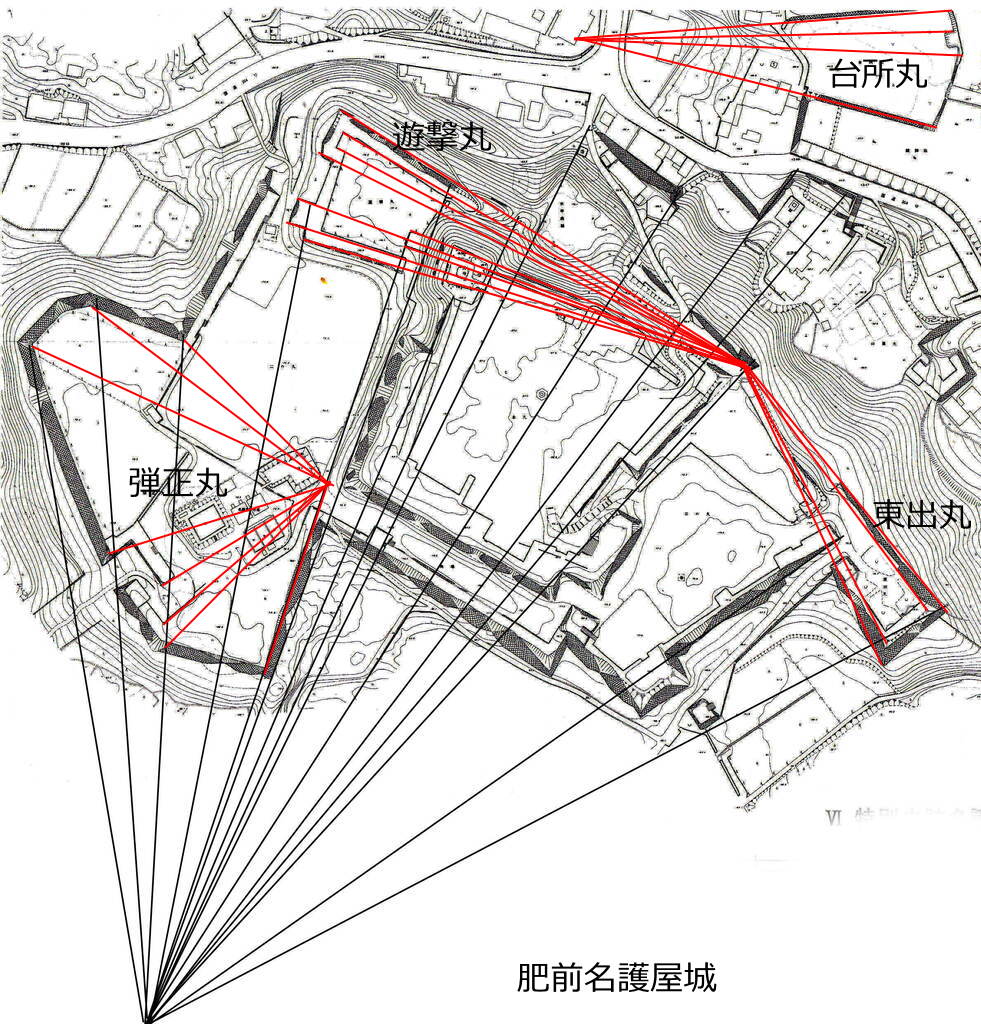

次に2方向からの城郭ビイスタを確認致します。

城館の通例の如く正方形には作られていません。

城外の2方向から縄張した城郭ビイスタ工法です。

◆長谷川

更に本丸とその周囲を形成する武家屋敷群の町割

は明らかに「扇形」城郭ビイスタ工法が読取れる。

▼扇形ビイスタ工法

▼放射状ビイスタ工法

◆一般様

長谷川先生すごいです。我々一般の人々にも解りますよ。

◆反論者

何が城郭ビイスタ工法だ!長谷川如きが偉そうに言うわ!

ワシャ絶対長谷川城郭ビイスタ工法など正解でも認めん!

◆対談者

城郭研究は学問です。そこには派閥や感情は一切不要!

敵意や感情を優先させた段階でもう貴方は城の失格者!

気分が悪いとか気に入らん等の言葉は学門でなく感情!

◆長谷川

どうぞ是非とも冷静に静粛にお願いを申し上げます。

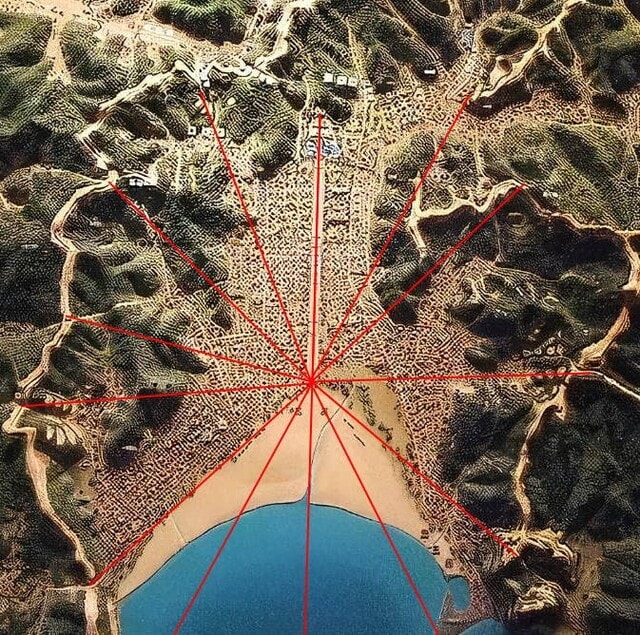

さて前回港湾環濠自治集落「泉州堺」のビイスタ論

検討考察致しまし。▼泉州堺の十字路と短冊形街割り

▼泉州堺の城郭ビイスタ=扇形縄張

◆世界百科事典から兵庫津を引用

ここは奈良時代には大輪田泊(おおわだのとまり)

と呼ばれ,12世紀中ごろには平清盛による大規模な

修築が行われた。鎌倉時代に入ると兵庫津と名がか

わり,清盛の築造した経ヶ島を中心に町が形成され

た。応仁の乱で町は一時衰退するが,江戸時代に西

廻航路が発達すると再び隆盛に向かい,幕末の開港

まで海上交通の要衝として繁栄した。とあります。

◆質問者

源氏の源義朝は鎌倉の扇ケ谷に居館を構えており

東国武士団の信頼を受けてた。現在の大河ドラマ

では鎌倉幕府を中心にドラマが展開しております。

そう源頼朝の東国武家政権の本拠は鶴ケ丘八幡宮

若宮大路を中心に置いた鎌倉湾に門戸開いた都市

港湾総合体か『吾妻鑑』の鎌倉城の全貌でしょう。

◆長谷川

歴史上、平相国入道清盛ほどの貿易商業に長けた

傑物が、大輪田泊(おおわだのとまり)の修築を

した時点において兵庫湊のビイスタ都市工法施工

の起源が存在した可能性があります。残念ながら

清盛は経ヶ島なる人工島をアレクサンドリアの都

パロスの灯台の如く構築したが現在は失われてる

との事です。清盛築く経ケ島のが何処に存在した

のか歴史ロマンとして非常に興味ある事案ですね。

◆質問者

経ケ島の形状はどのようなものだったのでしよう?

◆長谷川

経が島(きょうがしま)は、日宋貿易の拠点である

に竣工する。その広さは『平家物語』に「一里三十六町」

とあることから、37ヘクタールと推定されている。

経ヶ島・経の島とも書く。後世、兵庫津にちなんで

兵庫島とも称された。塩槌山を切り崩した土で海を埋

め立てた。工事の際、それが難航したために迷信を信じ

ことになる。一説には、平清盛は何とか人柱を捧げずに

埋め立てようと考えて、石の一つ一つに一切経を書いて

埋め立てに使う(経石)。その後、事故などもなく無事

したこの島を「経が島」と呼ぶようになったとされる。

とあります。

◆長谷川

私が注目している事は経ケ島の「経」とは

仏法をしるした『扇形』の島なのか?また

それとも築城を「経始」とも書きますので

そ港の計測「経」を意味するのか興味ある。

◆質問者

鎌倉幕府は西国に平家を滅ぼした後に奥州藤原氏

の平泉を攻略しますが奥州藤原氏の栄華の跡とも

言える毛越寺にビイスタ工法が存在しましたか?

◆長谷川

建造物は見栄が肝心です可能性はあろうと思います。

◆質問者

安芸の宮島は平家一門が崇敬した海に開いた神社

ですが厳島神社にもビイスタ工法は存在するの?

◆長谷川

神社仏閣堂塔伽藍とビイスタ工法は切り離せな

い神道「しんとう」で言う正中線「中心中軸腺」

も明確です十分ビイスタ工法の可能性と言うよ

そのもの左右対称のシメトリクに近い社殿配置。

尚ウッイキペデイアを引用しますと「平安時代

の結びつきを契機に平家一族から崇敬を受けた。

現在と同程度の大規模な社殿が整えられた[* 5]。

平家一門の隆盛とともに厳島神社も栄えて平家

の氏神となった。

◆長谷川

厳島神社の場合「大鳥居」が海からの玄関や

神社遥拝の正面玄関口と言えます。日本国に

おいて宮殿建築の正中線、中央基軸線が読み

取れる最古級の類例は弥生の遺跡奈良の纏向

宮殿遺跡と言えましょう。中国史、東洋史学

、日本史をも大観して、人類が創造してきた

ランドスケープ論「国土土地都市設計論」や

城郭ビイスタ論に取り組んで日本人の普遍的

歴史建築物基礎設計を冷静に観察しましよう。

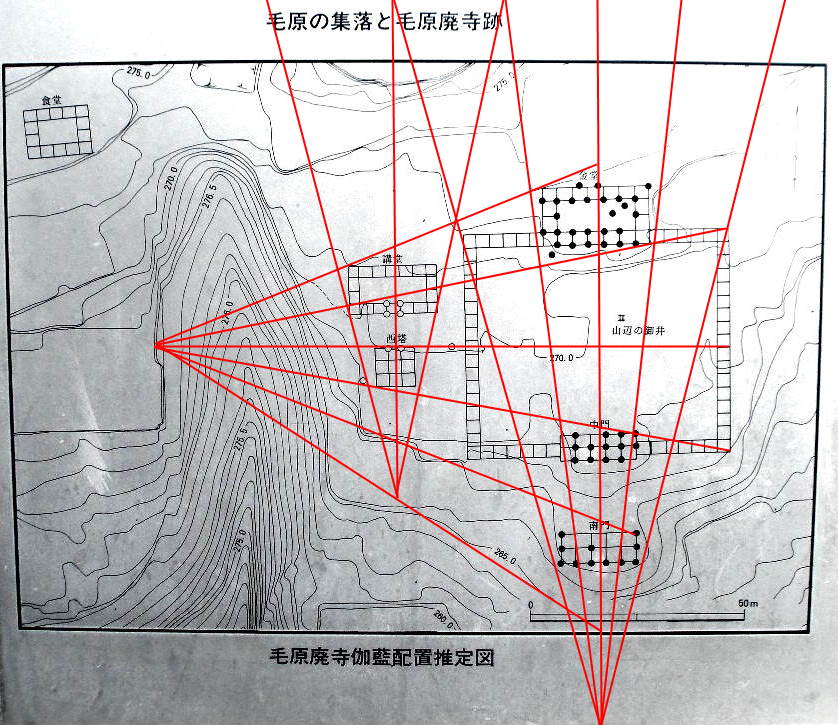

▼纏向宮殿遺跡のビイスタ工法

▼大和毛原寺の複合型ビイスタ工法

▼伊賀国の国分寺跡のビイスタ工法

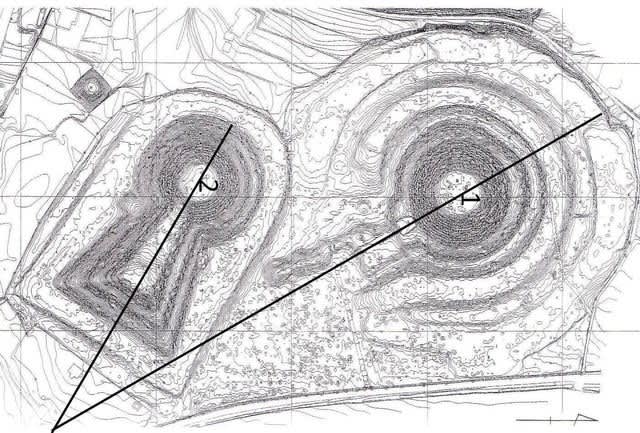

▼出雲国の二基の前方後円墳のビイスタ工法

▼大和朝廷型 前方後円墳のビイスタ工法

▼九州 オサホ メサホ 塚古墳のビイスタ工法