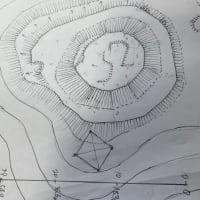

幕末の城 山口藩 周防山口城の縄張

◆対談者

長谷川先生の説かれる放射

状測量痕跡を求める城郭論

城郭ビイスタ論の特徴とは

①汎用性 広く使える

②普遍性 様々な時代

にある優れた測量理論です。

さて日本のビイスタ工法

の日本の城の最終使用は

何時なのか気になります

周防山口藩庁の「山口城」

の縄張にビイスタ工法は

存在するのでしょうか?

◆長谷川

私に聞いてどうします?私

は無名アマチュア研究家

なんですよ!現実の人気

やブログ人気もゼロです!

◆神経質様

例えば日本城郭資料集の

山口城の赤丸地点の累形

これは何なのでしょうか?

◆長谷川

それは測量起点「1」からビイ

スタ工法を用いて縄張してい

証拠と言えましよう。

◆みんな

すごいな!こんな解説する

城郭の長谷川先生だけだ!

城郭ビイスタ論って本当に

すごい!完璧にすごいです。

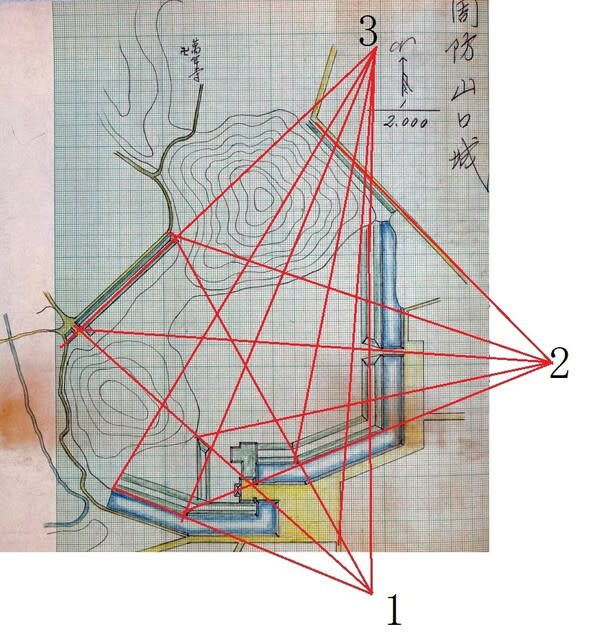

◆長谷川

1 2 3

と放射状に測量した重複型

ビイスタで山口城が縄張を

されています。

◆対談者

失礼ですが全く人気ないが

城郭の解説は日本屈指です

よね!突き抜けた解析力を

持つ柔軟な頭脳の先生だ!

まさに城郭の金田一耕助!

◆長谷川

世辞はいい同情するなら

仕事くれと言う感じです!

◆対談者

ズバリ元治元年1864年に毛利

敬親の築城した山口藩庁には

ビイスタ工法存在しますか?

◆長谷川

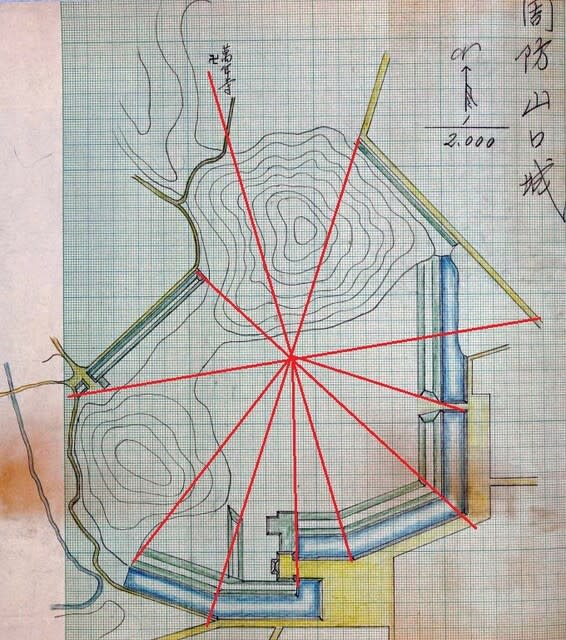

上記ビイスタ一覧表の中央型

ビイスタが先ず存在致します。

▼周防山口城と中央ビイスタ

◆質問者

山口城の中心測量方法長谷川

先生説かれる中央ビイスタの

こ方法は西洋の蘭学の陵堡式

城郭の影響う受けていますか?

◆長谷川

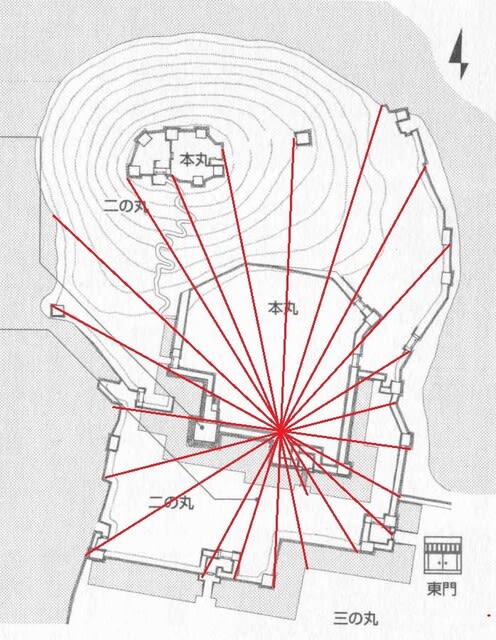

長州藩毛利氏の拠点萩城本丸

自体が放射線状縄張ですから

山口城は長州藩の縄張築城術

の系譜に含まれるものかと私

個人は思います。和式築城法

▼萩城 中央ビイスタ工法

◆長谷川

平戸城もこの縄張使っています。

◆長谷川

大和朝廷が東北に築城した

秋田柵などもこの縄張です。

◆対談者

すごい講義内容ですね!こんな

解説する人は日本国に存在しま

せん評判以上の実力派の先生!

◆長谷川

安土城の天主台を見学したら

これは八方陣の陣形の系譜だ

と気付く事が大切と思います。

◆対談者

すごいですね!長谷川先生の

解説一般城郭の先生の10倍だ

驚きと意外性があり仰天です。

もう山口城の縄張設計解けた

も同然ですよ!

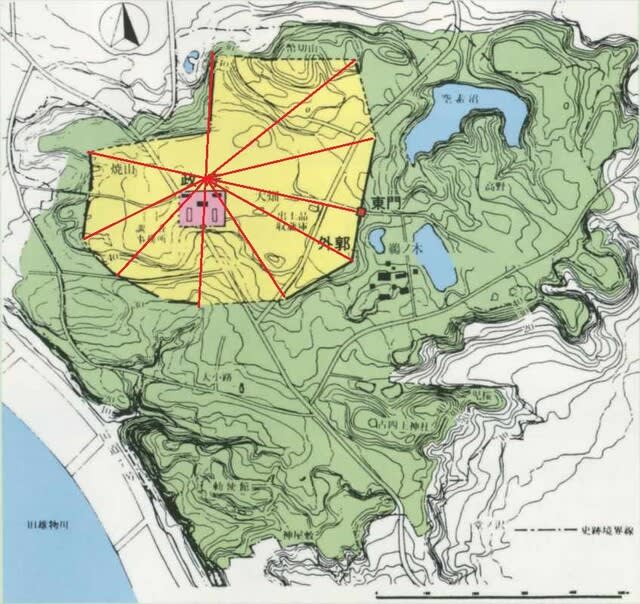

◆長谷川

やはり日本の城郭の基礎は

扇型ビイスタ縄張なのです。

▼山口城外郭も含む縄張

◆関連リンク記事萩城 青文字クリック

◆質問者

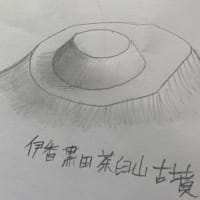

高嶺城 山口大内氏時代

「こうのみね」城と言う

山城はビイスタですか?

◆長谷川

西国大名の王者にして

華麗な山口文化を担っ

た大内氏の高嶺城これ

日本の城の縄張伝統を

保持したビイスタ工法

◆対談者

スゴイ内容の投稿ですね!

◆長谷川

内容がスゴクても日本中

だれも私のブログ見てま

せん今は城郭ブームでは

ないのです!

ウイッキペデイア引用

山口屋形・山口政庁・山口政事堂などとも呼ばれ

ていた[1][2]。表門(旧山口藩庁門)など一部が現存する。

| 別名 | 山口屋形、山口政庁、山口政事堂 |

|---|---|

| 城郭構造 | 平城 |

| 天守構造 | なし |

| 築城主 | 毛利敬親 |

| 築城年 | 元治元年(1864年) |

| 主な城主 | 毛利氏 |

| 廃城年 | 明治6年(1873年) |

| 遺構 | 水堀、表門 |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます