◆初心者様

長谷川先生の城郭ビイスタ

論は初心者でも解かる簡単

理論でとても楽しく城跡を学

ぶ初心者にはピッタリの理論

ですね!

◆反論者

長谷川の城郭Vistaビイスタ論

など絶対に見る事を禁止する!

◆初心者様

なぜ?長谷川先生を批判する

人が存在するのでしょうか?

◆世話人様

冷静に!明治時代に入り多く

の人が写真を撮影すると命が

縮むとか電話すると病気伝染

するとかの風評は存在しました

城郭ビイスタ論は日本国第一

の城郭理論です。この動画を

送り込んだのが滋賀長浜余呉

の『余呉城郭研究会』の企画

です。私は胸を張って主張を

致します。城郭ビイスタ論とは

令和に『余呉城郭研究会』が

送り込んだ戦後最大の令和

の城郭卓越論と私豪語しま

す。大言壮語はしませんが

冷静に考えると長谷川先生

の理論は正論だと言えます!

◆初心者様

世話人様は何と凛と堂々と

正論と唱える人でしょうか?

胸がスッキリするほど天晴!

◆初心者様

東京にある江戸城址と

しのりだて

北海道にある志苔舘は

同じ設計方法ビイスタの

測量技術で出来てます?

◆反論者

バカを言え!江戸城と

志苔舘は全く別の城だ

城郭ビイスタ動画など

を絶対にみるなよな!

◆南草津様

近江国甲賀郡の方形城館

にも城郭ビイスタがある事

を知り私は驚いております

本当の形状は方形でなく

多角形なのに正確な分析

がなされていないのです!

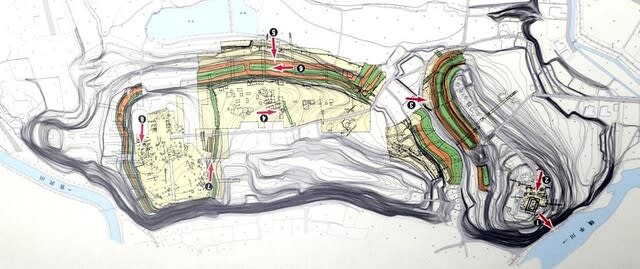

◆長谷川

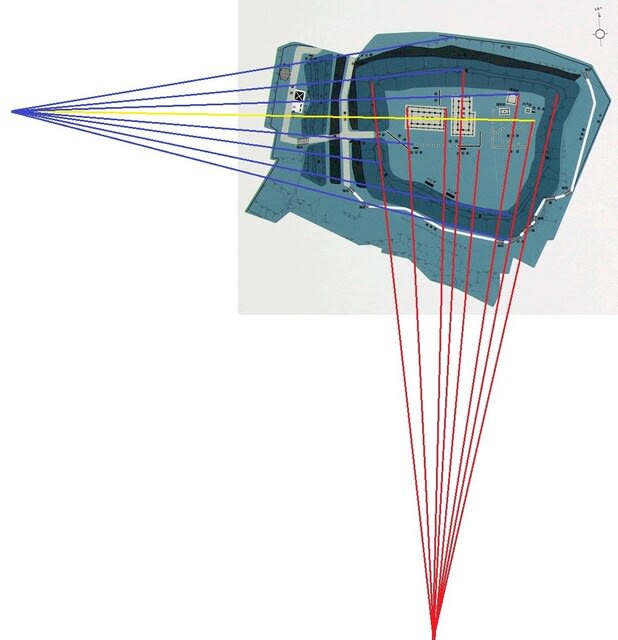

江戸徳川幕府の根本拠点

たる江戸城は扇型測量を

重複させた重複型ビイスタ

工法の縄張と言えますが

これが倭人の典型的なる

日本の城の縄張の基本

や根幹と考えてみましょう。

◆長谷川

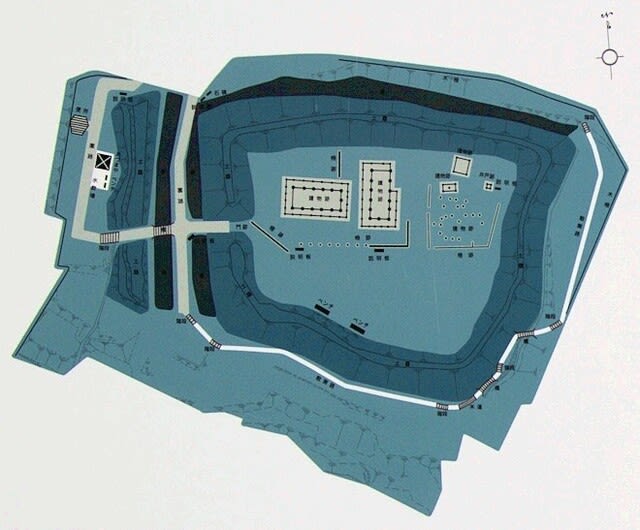

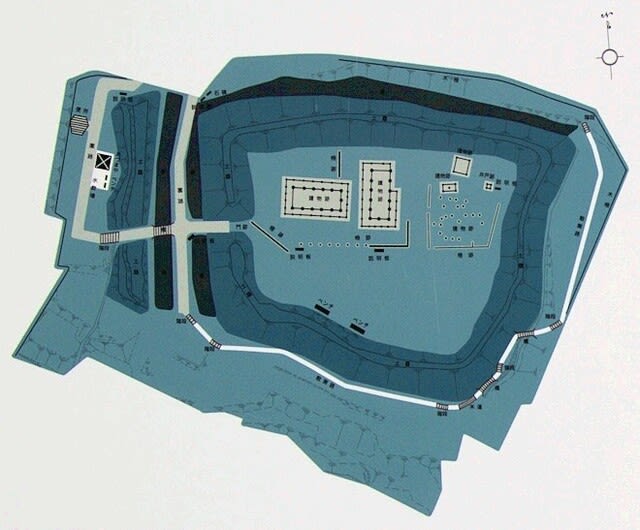

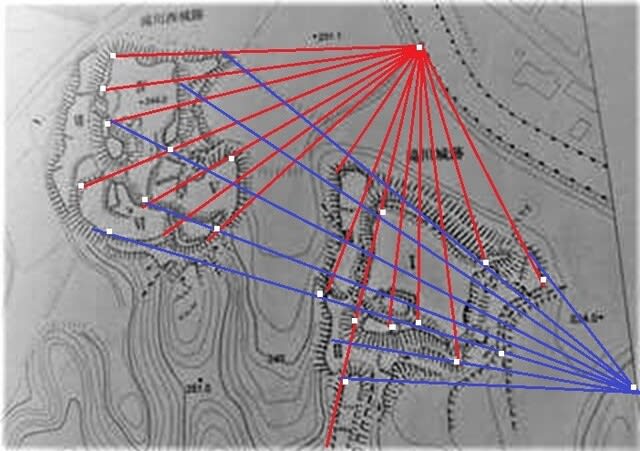

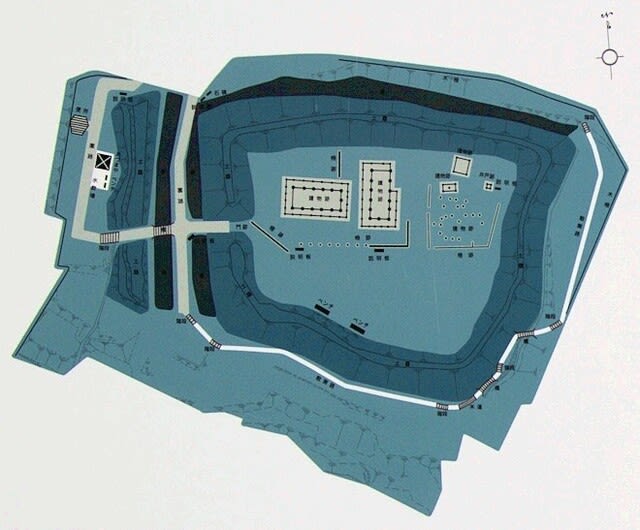

さて志苔館(しのりたて)とは

北海道に築城された日本式

の城郭と言えますでは当該

城郭のビイスタ工法を検討

してみます。

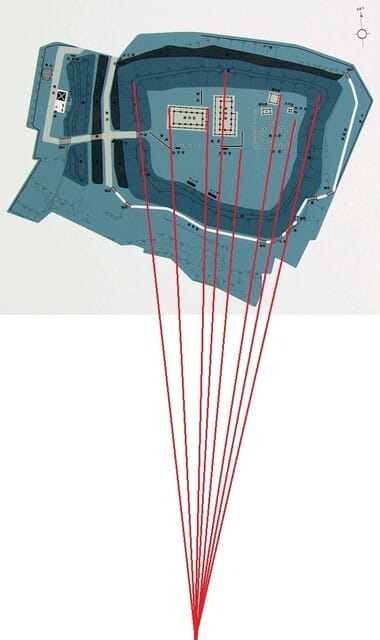

◆長谷川

先ず扇型ビイスタ工法が

志苔舘に読み取れます。

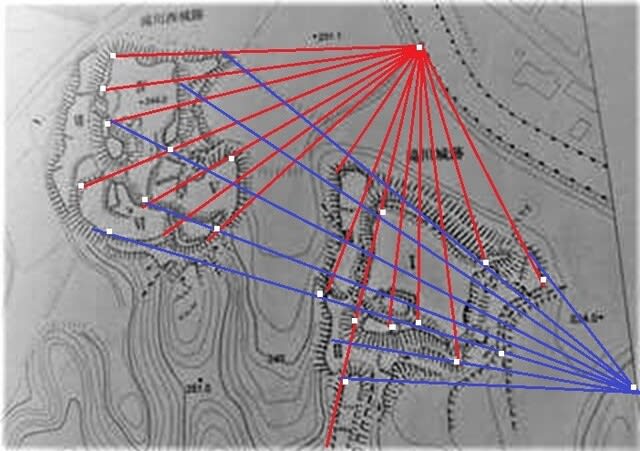

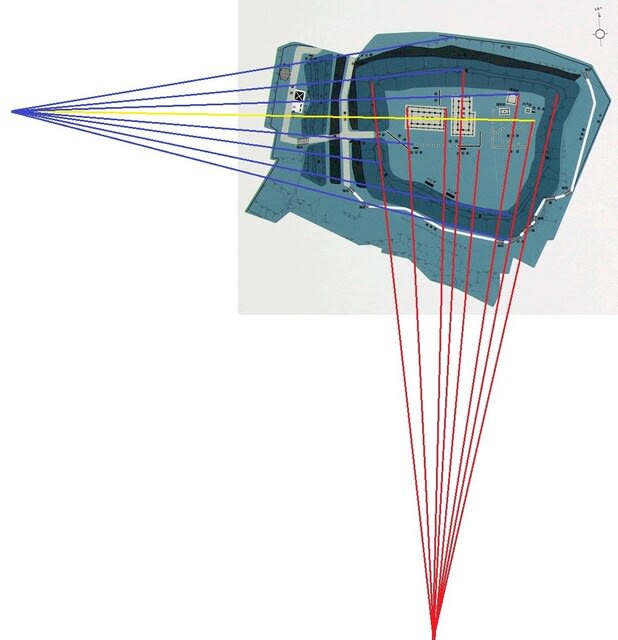

◆長谷川

次に江戸城と同じ手法の

重複型ビイスタ工法読み

れます。

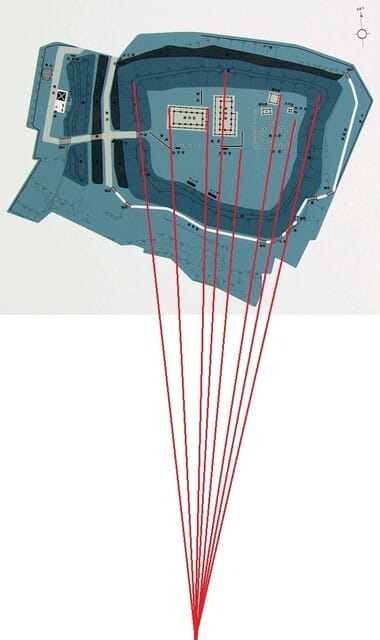

◆長谷川

志苔舘図の向きを変えて見ます

日本国の江戸城と同じ縄張様式

放射状縄張城郭重複型ビイスタ

論で測量縄張されている事が解

ります。

◆長谷川

更に志苔舘みどり色のビイスタ

工法も読み取れます。

◆反論者

馬鹿な!馬鹿な!馬鹿な!

私は日本の城を5000城も

探訪した偉大な男なんだぞ!

おれが日本一!俺が権威

俺の言う事をみんなが聞け!

◆世話人様

貴方は5000城走り抜けた

回遊魚さんなのよ!何も

5000城全く考えていない

アンポンタンな探訪者よ!

城郭探訪と

城郭見学とは分野が違う!

◆みんな

そうだ!そうだ!そうだ!

◆長谷川

ここで注意です。城郭探訪

されている方と城郭見学を

されている方の趣旨や分野

は異なりますが同じ城に行く

城仲間として互いに互いの

心を尊重し仲良く融和が大事

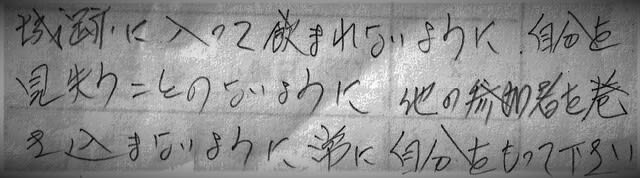

◆反論者

俺を愚弄するか長谷川!

同情するなよ俺のプライド

が許さん自尊心が許さん!

◆世話人様

自尊心やプライドの言葉を

誤解しないで下さい貴方が

初心者に帰れば日本の城

が見えて来る城を心の眼で

見れば城見学100倍楽しい

見る哲学を心得て下さい!

ウイッキペデイアより引用

志苔館(しのりたて)は、北海道函館市に

所在する中世城館跡(日本の城)。小林氏

によって築かれたとされる道南十二館の

ひとつ。国の史跡に指定されている。

西には旧志苔川があり、東は溪沢に連なっ

ており、南方は海に面した丘陵上に立地する。

出典は道南十二館の謎 p202-203、

函館市史通説編第1巻 p335-336、p330-331より。

- 初代 - 小林太郎左衛門尉良景 - 先祖は万里小路藤房に

- 仕え、祖父の小林次郎重弘の時に蝦夷島(北海道)に渡った。

- 二代 - 小林弥太郎良定

- 三代 - 小林三郎右衛門良治

遺跡概要[編集]

1983年から1985年にかけて函館市教育委員会によって

発掘調査が行われた。館跡は、自然地形を活かし、

四方に土塁と薬研または箱薬研状の空堀が巡らされ

、全体でほぼ長方形の形状を呈している。内部は東西

約70-80メートル、南北約50-65メートルで、約4,100

平方メートルの広さがあり、曲輪(くるわ)の内部

では掘立柱建物跡や井戸が確認されている。土塁の高

さは、北側で約4.0-4.5メートル、南側で約1.0-1.5メートル

であり、土塁の外側にあたる北側と西側には幅約5-10

メートルの空堀が設けられ、最も深い所で約3.5メートル

の深さをもつ。発掘調査では、15世紀前半ごろを主体と

する青磁・白磁・珠洲焼・越前焼・古瀬戸などの陶磁器が

出土している。これらの遺物の年代は『新羅之記録』に記

された長禄元年のコシャマインの戦いにおける志苔館陥落

の時期(1457年)と矛盾しない。