(2024年訪問)

さて、洞爺湖温泉街周辺の遺構を巡りながら有珠山の2000年噴火、1977年噴火と見てきたが、同山はさらに遡ること34年前の1944(昭和19)年にも大規模噴火を起こしている。

火砕流の降下や地殻変動などの災害が起こり幼児1名の犠牲者が出た。

そして何と言っても、この1944年噴火を最も象徴する出来事といえば標高398メートルの「昭和新山」の誕生である。

当時、有珠山周辺地域では43年12月から地殻変動が発生。地面の隆起が日増しに大きくなり、ついに44年6月に第1次噴火となった。

45年9月まで続いた火山活動により地底で固まった粘度の高い溶岩が押し上げられ、平坦な麦畑だったという一帯がモリモリと盛り上がり現在の迫力ある活火山となったのである。

現在、国の特別天然記念物であり、気象庁により常時観測火山に指定されている。

洞爺湖温泉街から昭和新山をぐるりとまわりこんだ場所に、一帯の隆起の被害を静かに物語る場所がある。それが今回の「昭和新山鉄橋遺構公園」。

国道に面して見落としてしまいそうなほどの小さな看板と、数台の駐車スペースがある。

散策路に入ると、すぐさま中々に勾配のある斜面を登らなくてはならず息が切れるが、ここも昭和新山の隆起によって形成された地形だろうか。

訪問時は5月初旬という事で、ヒグマが冬眠から目を覚ましたばかりの怖い時期。

あまり山林に入りたくないなと気を揉みながらしばらく歩くと、傾いたコンクリートの構造物とベンチが置かれている広場に到着した。

こちらの2基あるコンクリートの構造物が、今回のお目当て。

旧・胆振縦貫鉄道/旧・国鉄胆振線の橋脚跡である。

カメラを水平にして遺構を覗いてみると、地面の隆起でかなり傾いて崩壊してしまっているのが分かる。

胆振縦貫鉄道は1937(昭和12)年に着工し、41年に伊達~大滝~喜茂別間59.2キロが開通。44年に国鉄胆振線となり距離は京極までの70キロとなった。

鉄鉱石、木材、農産物の輸送に大きな役割を果たしたが、鉱山の閉山などにより86年に廃止となった。

2つの橋脚のすぐ脇に、洞爺湖有珠山ジオパークの案内板がある。

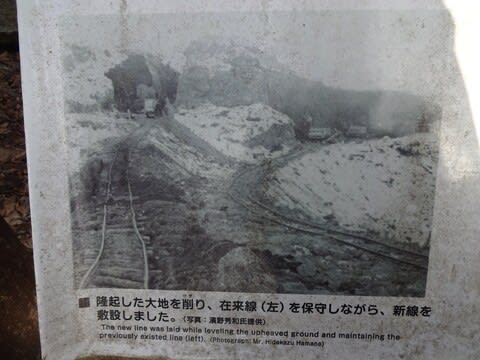

胆振縦貫鉄道の維持は常に地殻変動との戦いだったようである。

鉄路は火山活動により日々押し出されたり隆起したりし、この復旧作業に多くの人員が動員された。

鍬、スコップ、もっこのみの手作業で変化し続ける土地を均し、線路の水平を保ったというが、前日に問題の無かった箇所も翌朝にはグニャグニャに曲がっているという状況だったそうだ。

作業には地元の人だけでなく囚人など、延べ数百人が携わったという。

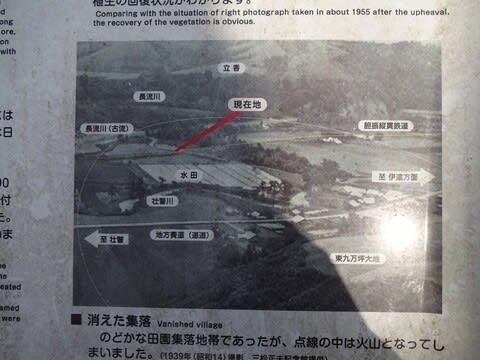

鉄道が通っていた1939年に撮影された写真があった。現在とは全く異なる田園地帯であることが分かる。ここからわずか6年で一帯の地形がデコボコになってしまったことが驚きである。

急斜面の上にあるこの橋脚の広場と、車を停めてきた麓の駐車スペースはかつて同じ高さにあったのである。

なお、この辺りにはサケ・マスの養殖を行っていた「フカバ」という11戸の集落があったというが、地殻変動により営みは途絶え、集落も消えてしまった。

完。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます