アナログな私が突然、オンラインファシリテーターとして学び始め、やっとこさっとこ職場メンバーに迷惑をかけながら資格をいただきました。

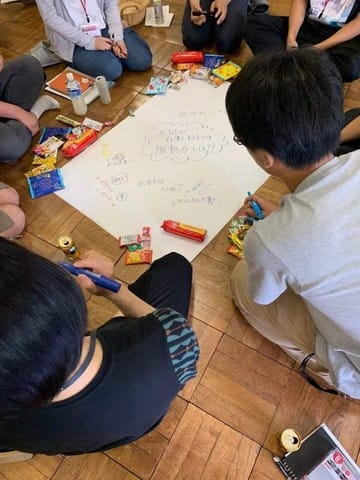

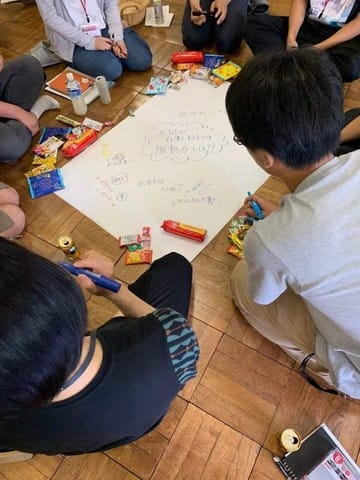

弊社のファシリテーターとしての動きは、2009年開催の横浜開国博に向け2007年からと歴史は旧い。社労士業界では業界初くらいでは無いかと。それもそのはず、今思うとありがたいのは、当時、愛・地球博をコーディネートしていた故 小川 巧記氏からワールドカフェやOSTなどのホールシステムアプローチを教わり、これは凄い!その当時、まだ日本では対話などといったスタイルは珍しく、愛・地球博という日本ではじめての市民創発での万博をやり遂げた小川さんのコーディネートは素晴らしかったなあ。

今でもその当時の仲間はつながっているのです。これはその時のイベントの成功の良し悪し以上のかけがえの無いものが小川さんのファシリテートで生み出されたわけだから凄いと思いませんか。

そしてあれから、12年。

時代はオンラインへ。

オンラインでホールシステムアプローチができるの?

しかも、今回ご縁を頂いた主催の与贈工房の田原さんは、先生というより完全なるコーディネート役。

なんだこれは!という感じで毎回講義?が行われていく。

いや、講義でなく先生の田原さんが話すのは2時間のうち、30分位。あとは、事前学習でオンラインのコンテンツを自分なりの解釈で学習していくスタイル。

これは、反転学習という新たな学びのスタイルで、先生と生徒の関係、教える教わるの関係から、先生はコーチ役で、教わるから学びあうへと全くスタイルが変わるのです。

ICTの普及で私が12年間やってきたこととはまた一段スパイラルアップして、わざわざ会場で講師が壇上で講義をしてから対話の場を始めるということもなく、オンラインコンテンツをそれぞれが見てきている前提、そして、事前にお互いの見解をオンライン上で見える化してお互いの見え方の違いを大切にしながら気づきを分かち合い、そしてそこから生まれてくる気づき、つながりを大切にするというスタイルへ。

田原さんが、今回のなかで何度も訴えかけていた、人間性を取り戻すという言葉。

自分自身の源とアクセスする。そして、エネルギーを与え、与えられる居場所の大切さなどの視点は、弊社のES=人間性尊重経営という視点に新たな意味付をしていただきました。

また、ティール組織の関係や経験学習についても深まりここから皆さんとこのオンラインファシリテーターとしての知見をぜひ実践の場で活用しながら、田原さんの言う、いまの社会の抑圧構造から、いかに命の源とつながり命の生態系を各々が豊かにするという深遠なる思いを私なりの言葉で語れるようになっていけたらと思います。

今回受講した仲間の皆さんからは沢山のエネルギーをいただきました。感謝!

弊社のファシリテーターとしての動きは、2009年開催の横浜開国博に向け2007年からと歴史は旧い。社労士業界では業界初くらいでは無いかと。それもそのはず、今思うとありがたいのは、当時、愛・地球博をコーディネートしていた故 小川 巧記氏からワールドカフェやOSTなどのホールシステムアプローチを教わり、これは凄い!その当時、まだ日本では対話などといったスタイルは珍しく、愛・地球博という日本ではじめての市民創発での万博をやり遂げた小川さんのコーディネートは素晴らしかったなあ。

今でもその当時の仲間はつながっているのです。これはその時のイベントの成功の良し悪し以上のかけがえの無いものが小川さんのファシリテートで生み出されたわけだから凄いと思いませんか。

そしてあれから、12年。

時代はオンラインへ。

オンラインでホールシステムアプローチができるの?

しかも、今回ご縁を頂いた主催の与贈工房の田原さんは、先生というより完全なるコーディネート役。

なんだこれは!という感じで毎回講義?が行われていく。

いや、講義でなく先生の田原さんが話すのは2時間のうち、30分位。あとは、事前学習でオンラインのコンテンツを自分なりの解釈で学習していくスタイル。

これは、反転学習という新たな学びのスタイルで、先生と生徒の関係、教える教わるの関係から、先生はコーチ役で、教わるから学びあうへと全くスタイルが変わるのです。

ICTの普及で私が12年間やってきたこととはまた一段スパイラルアップして、わざわざ会場で講師が壇上で講義をしてから対話の場を始めるということもなく、オンラインコンテンツをそれぞれが見てきている前提、そして、事前にお互いの見解をオンライン上で見える化してお互いの見え方の違いを大切にしながら気づきを分かち合い、そしてそこから生まれてくる気づき、つながりを大切にするというスタイルへ。

田原さんが、今回のなかで何度も訴えかけていた、人間性を取り戻すという言葉。

自分自身の源とアクセスする。そして、エネルギーを与え、与えられる居場所の大切さなどの視点は、弊社のES=人間性尊重経営という視点に新たな意味付をしていただきました。

また、ティール組織の関係や経験学習についても深まりここから皆さんとこのオンラインファシリテーターとしての知見をぜひ実践の場で活用しながら、田原さんの言う、いまの社会の抑圧構造から、いかに命の源とつながり命の生態系を各々が豊かにするという深遠なる思いを私なりの言葉で語れるようになっていけたらと思います。

今回受講した仲間の皆さんからは沢山のエネルギーをいただきました。感謝!